Советские коммунисты как платоники

Ровно 100 лет назад, 25 октября 1917 года, к власти в России впервые в мировой истории пришли философы. Считавшие себя научными специалистами по социально-политической и классовой борьбе, руководители большевиков были радикальными и убежденными последователями философии Карла Маркса. Уникальность советского проекта помимо прочего состояла в том, что большевики были первые и пока, похоже, единственные за всю историю человечества деятели, которые воплотили в реальность мечту великого древнегреческого философа Платона о том, что философия и власть должны слиться воедино. Платон в своем знаменитом диалоге «Государство» доказывал, что государства до тех пор не избавятся от общественных бед и неустройств, пока во главе их не встанут знающие истину философы.

Впрочем, некая ирония истории состоит в том, что главную мечту основоположника идеализма попытались исполнить материалисты, резко противопоставлявшие свои взгляды идеалистической «линии Платона». Если по Платону идеальным государством должны управлять философы, которые созерцают истину в небесном мире идей, то философы коммунизма считали, что открыли подлинные законы истории, которые действуют в этом и только этом мире. Именно из истории они берут свое научное знание, ничего не добавляя от себя. За пределами природы и человеческого общества для них больше ничего нет, и это необходимое условие радикальной переделки мира, на которую они претендовали. Ведь если все, что есть, ограничивается для человека лишь кругом общественной жизнедеятельности, то политика становится главным занятием, которое должно привести в будущее царство свободы и разума. Фейербах, у которого так много позаимствовал Маркс, сказал: «Политика должна стать нашей религией»[1].

Л. Фейербах говорил: «Политика должна стать нашей религией». Политика и стала религией для большевиков

Политика и стала религией для большевиков, хотя конечной своей целью радикальная философия марксизма провозглашала уничтожение и политики вместе с классами, государством с его аппаратом насилия, правом и иными формами отчуждения. Дескать, в не отчужденном от человека коммунистическом обществе политики и политической деятельности, которая всегда связана с классовой борьбой и угнетением, не будет.

Этот утопизм базировался на материалистически переработанной философии Гегеля. Кстати, интересно, что за 26 с небольшим лет до октябрьской победы радикальных диалектиков и материалистов-гегельянцев – в июне 1891 года – выдающийся русский мыслитель Константин Леонтьев пророчески пишет (о, эта почти неисчерпаемая тема леонтьевских пророчеств!) в одном из своих писем Василию Розанову:

«Я опасаюсь для будущего России чистой оригинальной и гениальной философии. – Она может быть полезна только как пособница богословия. – Лучше 10 новых мистических сект вроде скопцов и т.д., чем 5 новых философских систем (вроде Фихте, Гегеля и т.п.). Хорошие философские системы, именно хорошие, – это начало конца»[2].

Псевдохристианский характер русского коммунизма

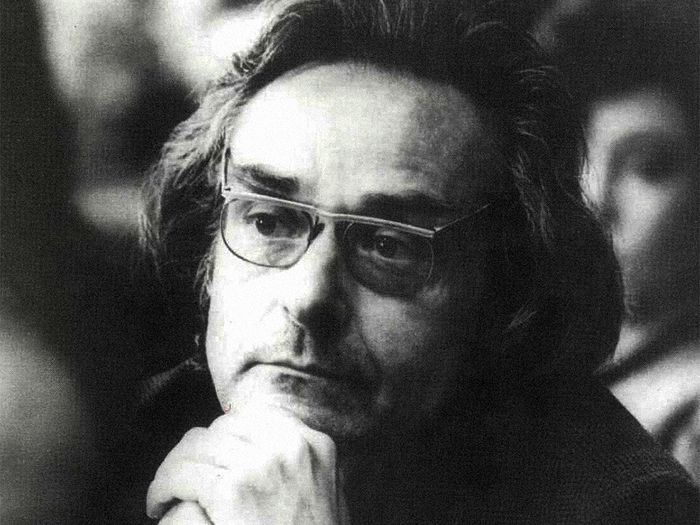

Диалектические материалисты и носители парадоксального религиозного атеизма с поистине идеалистическим запалом доказывали первичность материи и вторичность духа. Как уже почти перед самым закатом советской власти, в начале 1980-х годов, один советский коммунистический философ, Михаил Лифшиц, скажет про другого советского философа, Эвальда Ильенкова, что тому было присуще «страстное желание выразить близость земного, нерелигиозного, воскресения жизни и нервная дрожь перед сложностью времени, приводящей иногда в отчаяние»[3].

В целом и те, кто замышлял и делал революцию, и те, кто потом искренне пытался построить новое общество, все они по своей психологии были нетерпеливыми идеалистами, которые материалистическими аргументами пытались доказать и приблизить очень скорое наступление всемирного человеческого братства. Над подобной непоследовательностью иронизировал еще русский философ Владимир Соловьев, который остроумно заметил, что русская интеллигенция мыслит странным силлогизмом: человек произошел от обезьяны, следовательно, мы должны любить друг друга.

Однако мы всегда будем недооценивать серьезность советского опыта, пока будем игнорировать вторую часть этого силлогизма и не признаем его соблазнительной нравственно-этической привлекательности. Русский и советский коммунизм во многом имел псевдохристианский характер, поэтому за ним и пошло столько людей. Обещания социального равенства и отсутствия эксплуатации, материального и культурного общественного расцвета на благо всех людей, торжества подлинной человечности уже в этом мире, и все это подкрепленное якобы строгими научными аргументами объясняют, почему коммунизм в XX веке стал таким мощным историческим движением. Ведь к середине прошлого столетия чуть ли не половина человечества жила в странах, где правили компартии: в СССР, Китае и Восточной Европе. Позже к ним добавились Куба и страны Юго-Восточной Азии.

Диалектика – алгебра революции

Беда в том, что коммунисты были диалектиками, но диалектику они, как говорил Маяковский, все же «учили не по Гегелю» или не совсем по Гегелю, а большей частью полусознательно принимали как центральную часть своего мировоззрения, главную методическую установку для своих поступков и своей рефлексии о них. Тезис о диалектике как «алгебре революции» – очень точное наблюдение. Только будучи диалектиком, можно решиться на радикальную революцию, поскольку она дает требуемую свободу действий, в том числе и от строгих требований морали, делая ее текучей и зыбкой – во имя «высших соображений». Ведь диалектика не только учение «о единстве и борьбе противоположностей», но и о том, что любое явление в процессе всеобщего бесконечного развития исторично и чревато своей противоположностью. Из этого коммунисты-диалектики делали вывод, что не существует вечных моральных ценностей и четкого разделения добра и зла. Поэтому, считали они, любое событие или поступок в эпоху революции нужно оценивать лишь исходя из интересов пролетариата и классовой борьбы, которая лежит в основе всей предкоммунистической истории.

Только будучи диалектиком, можно решиться на радикальную революцию, поскольку она дает требуемую свободу действий

Оправдывая свой радикализм и жестокость во имя высших целей, коммунисты считали, что мораль на время революционных преобразований в значительной мере упраздняется. Оправдание тут то, что революция – это самая последняя и главная война, чтобы потом уже не было никаких войн. А пока надо решаться в том числе на зло и аморальные действия, если в них возникнет необходимость. Одна немецкая коммунистка передала свой разговор, который вышел у нее с другим выдающимся философом-марксистом – венгерским мыслителем Георгом Лукачем (Н.А. Бердяев называл Лукача «самым умным из коммунистических писателей, обнаружившим большую тонкость мысли»):

«Представительный теоретик – вероятно, самая светлая голова в венгерском коммунизме, – в решающий момент так ответил на мой вопрос, допустим ли обман членов партии их вождями: “Коммунистическая этика делает величайшим долгом принятие необходимости порочных поступков”. Это, сказал он, было величайшей жертвой, от нас требуемой, – убеждение, что зло переходит в благо через диалектику исторического развития… Эта коммунистическая проповедь распространяется подобно тайной доктрине из уст в уста, пока не будет полуофициально признана в качестве сущности подлинного коммунизма, как единственный признак настоящего коммуниста»[4].

Но неизбежен вопрос даже в рамках такой «тайной доктрины»: до какого предела аморальности можно дойти? Где именно следует остановиться? XX съезд КПСС и развенчание культа личности Сталина (оставим за скобками страстное желание Н.С. Хрущева поквитаться с бывшим генсеком) у самих же коммунистов были связаны в том числе и с моральными претензиями к сталинизму. Значительная часть коммунистического движения не могла смириться с почти тотальным сталинским аморализмом во имя великой цели и с тем, что ради этого допустим даже огонь по своим и беззастенчивая ложь перед своими.

Я рискну утверждать, что у многих коммунистов и их теоретиков была на самом деле обостренная чуткость к нравственным проблемам. Ими двигало, прежде всего, моральное возмущение. Отсюда их протест против громадного имущественного и культурного неравенства, эксплуатации человека человеком. Но, увы, их нравственные установки и принципы закономерно претерпевали извращенные метаморфозы под прессом революционной диалектической логики в лукавом свете так называемого «политического момента». Однако совесть их все равно была неспокойна. Тот же Эвальд Ильенков в своих неопубликованных заметках о Достоевском писал, что да, нелегко вспоминать о принципах гуманизма во время штыковой атаки и что Достоевский будет актуален всегда, пока социализм будет связан с кровью и насилием[5].

Революционный радикализм как «страшное сужение сознания»

Русский религиозный философ Николай Бердяев в молодости тоже был марксистом и поначалу симпатизировал революции. Как марксист, он попал в ссылку в Вологду, где начался его постепенный поворот к идеализму и христианству. И он отмечает в своей автобиографии «Самопознание», что его начало сильно угнетать общество социал-демократов и социалистов-революционеров. Как он говорит, «было трудно дышать в их обществе. Было страшное сужение сознания»[6]. Он приводит характерный эпизод из своей ссыльной жизни. Один известный большевик, друг Ленина (и психиатр по первой специальности) Александр Богданов, позже создавший целую философскую систему, стал почему-то регулярно заходить в гости к Бердяеву и как бы невзначай задавать вопросы о том, как он себя чувствует по утрам, как он сегодня спал и т.д. И Бердяев понял, что Богданов просто стал считать его психически больным человеком:

«Выяснилось, что склонность к идеализму и метафизике он считает признаком начинающегося психического расстройства, и он хотел определить, как далеко это у меня зашло»[7].

Для философии большевизма характерен какой-то удивительный духовный примитивизм, удивительно примитивное на глубинном уровне понимание внутренней жизни человека. Так, Ленин считал, что в будущем коммунистическом обществе люди будут поступать морально просто по привычке. Совершать нравственные поступки станет столь же естественно, как, например, чистить зубы по утрам и соблюдать иные правила бытовой гигиены. И в этом страшном примитивизме с ним, несмотря на всю утонченность своей мысли, соглашались даже такие нерядовые и талантливые философы, как те же Лукач и Ильенков.

Впрочем, за такими представлениями стояла своя антропология: оптимистическая вера в неиспорченность и изначальную хорошесть человека. Дескать, создайте ему хорошие внешние условия, и он тоже естественным образом станет хорошим. Так в утопическом «Городе Солнца» монаха-коммуниста Томмазо Кампанеллы на скалах вокруг города огромными буквами пишут всякие правильные изречения и лозунги. Гуляющие дети их регулярно видят, и все вырастают хорошими и правильными благодаря такому замечательному воспитанию.

Катастрофа обманутых ожиданий–1

В августе-сентябре 1917 года, сразу после разгрома предварительного июльского восстания большевиков и за считанные месяцы до своей решающей победы, Ленин вместо партийной и организационной работы вдруг с головой уходит в написание философской книги «Государство и революция». В ней он в самых общих чертах набрасывает теоретическую основу будущих действий своей партии, план перехода от капитализма к коммунизму. Энергичное и ничем не ограниченное революционное насилие, – доказывает, опираясь на Маркса, Ленин, – будет нужно лишь на короткий период диктатуры пролетариата, чтобы подавить сопротивление буржуазии[8]. Революция произойдет во всемирном масштабе, и государство как таковое с его аппаратом насилия, тюрьмами, полицией и армией тут же начнет отмирать. Государство вообще ведь якобы нужно лишь для того, чтобы навязать волю эксплуататорского класса классам эксплуатируемым. А если средства производства начнут принадлежать всему обществу и эксплуатировать станет некого, то и государство станет не нужно. Постепенно и неуклонно отменяются, умирают деньги и любые товарно-рыночные отношения, право, бюрократия и государственный аппарат. Место армии и полиции займет самостоятельно организовавшееся в народную милицию вооруженное население, а место политики и политического управления – простое выполнение административных и распорядительских функций, которое станет такой же работой, как любая другая. Причем на стадии диктатуры пролетариата и постепенного отмирания государства эту работу, как считал Ленин, будут выполнять за зарплату, не превышающую среднюю зарплату рабочего. В целом вместо былой государственной организации, по Ленину, должна начаться ничем не стесненная самодеятельность общества и «историческое творчество масс».

Однако последовавшая советская история жестоко обманула ожидания Ленина. Он сам начал выстраивать такую диктатуру пролетариата, в котором государство и не думало отмирать, а, наоборот, только усиливалось и усиливалось. Мировой революции не случилось, жесткая партийная иерархия и диктатура распространялись на все сферы общественной жизни, а советская бюрократия и репрессивный аппарат… В последний год своей сознательной жизни Ленин, похоже, пребывает в шоке. Он явно мечется, пишет наивные письма съезду, что нас спасет введение сотни новых рабочих в ЦК как гарантия против партийной бюрократии[9], возлагает не менее наивные надежды на Рабкрин (Рабоче-крестьянская инспекция) и призывает к «коренной перемене точки зрения на социализм»[10], внятно не поясняя, в чем она должна состоять. Он переживал катастрофу несбывшихся ожиданий, и с этим перенапряжением, возможно, и были связаны его тяжелая болезнь, потеря трудоспособности и наступивший умственный паралич.

Ежовые рукавицы идеологии

Могло ли быть по-другому? Еще одна ирония истории над философией в советскую эпоху состояла в том, что как только основывавшиеся на философии марксизма революционеры пришли к власти, так тут же философия как отдельная дисциплина и отрасль культуры попала в ежовые рукавицы идеологии. Да, определенная философская система (философско-политический марксизм в его ленинском прочтении) была идейным стержнем, двигателем и теоретической основой Октябрьской революции. Но после ее победы попали под запрет, во-первых, все иные философии и философские системы, причем не только идеалистические, но и любые другие. Во-вторых, даже внутри официальной философии почти тут же наступил жесткий идеологический диктат, и никакого свободного творчества тут уже не предполагалось. Когда того же Лукача в послесталинские годы спросили, как же он после эмиграции в конце 1920-х годов в Советский Союз переносил все чистки, гонения и даже арест, но не разочаровался при этом в коммунизме и партии, этот «самый умный коммунистический писатель, обладающий тонкостью мысли», дал потрясающий ответ: «У меня не было души»[11].

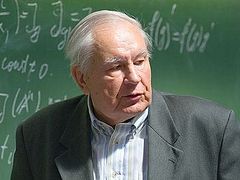

Свободнее стало в 1950–1960-е годы после смерти Сталина. Появились новые имена и нетривиальные концепции (Э.В. Ильенков, А.А. Зиновьев, Г.П. Щедровицкий, М.К. Мамардашвили, В.С. Библер, Г.С. Батищев и др.). Конечно, все они были марксистские, но впервые появилась относительная свобода творчества и в философии. Из почти полного подполья вышли и вновь стали публиковаться А.Ф. Лосев и М.М. Бахтин.

Катастрофа обманутых ожиданий–2

Между тем впереди всех ждала очередная историческая катастрофа и новая трагедия обманутых ожиданий. По мере того как дряхлела официальная идеология и уходила вера в марксизм и коммунизм, в советской философии все больше стал намечаться подспудный либеральный поворот. Философское сообщество, философы-шестидесятники были заметной частью того идейного движения, которое готовило перестройку, в результате и для них самих неожиданно обернувшуюся распадом СССР, резким обнищанием народа и деградацией в том числе и академической сферы.

По сути за послесталинские годы философами негласно (ибо кто это позволил бы делать гласно?) были неявно предложены две возможные программы по реформированию брежневского режима. Первый проект, или программа, ассоциируется с именем Э.В. Ильенкова. Состояла она в гипотетическом возвращении к истинному социализму, к ленинизму в философии и «ленинским нормам» в партийной и общественной жизни. Однако уже к концу 1970-х стала практически очевидной ее нереализуемость и нереальность в силу целого комплекса причин. С осознанием этого и наступившим отчаянием связана, возможно, и страшная трагедия самоубийства Ильенкова в 1979 году, который слишком крепко, просто намертво связал свою личную судьбу с судьбой советского социализма и, похоже, просто не имел сил его пережить.

Советская философия кончилась тем, что позитивизм и либерализм победили в ней гегельянскую диалектику и коммунизм

Вторая же программа и состояла в витавшем в воздухе либеральном повороте, который произошел на фоне невозможности нового или обновленного ленинизма. Можно говорить, что в итоге советская философия кончилась тем, что позитивизм и либерализм все-таки победили в ней гегельянскую диалектику и коммунизм (чего и опасался Ильенков). Олицетворением либерального поворота в советской философии условно может служить фигура М.К. Мамардашвили, действительно талантливого философа, который с конца 1970-х годов помимо прочего подцензурно играл у нас роль главного, пожалуй, философского апологета либеральных общественных принципов и который до сих пор является культовой фигурой среди отечественной либерально настроенной публики.

«Новое мышление» Горбачева с его приоритетом «общечеловеческих» (а на деле западно-либеральных) ценностей и геополитической капитуляцией перед Западом во второй половине 1980-х были поэтому в унисон с господствовавшими в тогдашнем философском мейнстриме настроениями. Мало кто из философов вроде поздно проснувшегося Зиновьева (которого воспринимали преимущественно как эксцентричного шута) предупреждал о грядущей «катастройке» для страны. Но факт, что никакой другой общественно-политической программы кроме указанных двух в послесталинское время реально предложено не было, и либеральный поворот вызревал на фоне все большего устаревания ленинизма.

Исчерпанность и негодность догматически-либерального поворота и программы для России, вызванный ею почти распад страны стали очевидными уже к концу 1990-х годов. Во многом его итоги стали сюрпризом и для тех, кто, как говорится, готовил перестройку. Почему же так все получилось? Проблема, вероятно, во многом в том, что возникшая на почти голом месте советская философия была слишком сциентистской и западнической, оторванной от предшествовавшей СССР исторической России и связанной с нею общественной мысли. Тот же Зиновьев, предупреждавший о распаде СССР, в своих публичных выступлениях также всегда крайне негативно отзывался о Православии и Русской Православной Церкви. У него просто был какой-то пунктик в этом вопросе.

В советское время почти все философы читали Поппера и иных классиков либерализма, но мало кто всерьез читал К.Н. Леонтьева или В.В. Розанова. Кстати, чуть ли не первые упоминания этих мыслителей в советской печати в очень негативном ключе принадлежат будущему «архитектору перестройки» А.Н. Яковлеву. Именно он в 1972 году в «Литературной газете» в своей знаменитой статье «Против антиисторизма» (за которую его сняли с должности и.о. заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС и отправили послом в Канаду), в частности, написал:

«Партийная и литературная печать уже критиковала отдельные статьи в журнале “Молодая гвардия”, в которых культурное наследие рассматривалось в духе теории “единого потока”, причем дело доходило по сути до идеализации и восхваления таких реакционных деятелей, как В. Розанов и К. Леонтьев, с одной стороны, и до пренебрежительных суждений о представителях революционной демократии – с другой»[12].

Заключение

Конечно, в этой статье я говорил лишь о самых основных тенденциях советской философии, как я их вижу. Более подробная картина гораздо сложнее. В ней много чрезвычайно интересных отдельных моментов, сюжетов и фигур. И нынешняя постсоветская философия в России связана с советской философией как печальными (на мой взгляд) «родимыми пятнами», так и нитями живой преемственности. Но это тема уже отдельной статьи, а возможно, и диссертации, причем не одной.

Легче всего историческую трагедию объяснить происками чужих темных сил, но не разглядеть темноты в себе.Но ведь историческая реальность такова, что миллионы, десятки миллионов русских поддались этому движению.И надо понять, почему это произошло.

Я писал о течениях внутри марксизма-ленинизма пунктирно и очень кратко, чтобы показать, был ли у нас реальный шанс необвального выхода из советского периода, как в Китае. Я получается, что нужные интеллектуальные ресурсы и наработки, планы для этого отсутствовали. А это имеет уже прямое отношение к нашей сегодняшней жизни.

Вы ошибаетесь, считая, что в первых советских правительствах не было ни одного русского". В первом правительстве, Совнаркоме русскими были Рыков, Милютин, Ногин, Ломов (Оппоков), Скворцов-Степанов, Крыленко, Дыбенко, Антогнов-Овсеенко.

Так что, на мой взгляд, это был русский и советский коммунизм. Я ставил себе целью статьи показать, какие философские предпосылки и ошибки были у радикальных революционеров сто лет назад, чтобы русские люди больше не испытывали подобных соблазнов и не поддались им. Прав был К.Н. Леонтьев, который пророчески сказал в уже заочном споре с Достоевским, что смотрите, как бы ваш народ-богоносец не оказался народом-богоборцем. (Продолжение следует :-))