6 декабря (23 ноября ст.стиля) 1803 года родился Ф.И. Тютчев – мыслитель, поэт, дипломат. Он более двух десятилетий прожил за границей, хорошо знал европейскую жизнь; его оценки западного менталитета и истории – плод долгих наблюдений и размышлений. Тютчева-философа (такое определение не будет преувеличением), облекавшего свои мысли не только в поэтическую форму, мы почти не знаем. Между тем высказанные им полтора века назад суждения о европейской цивилизации не потеряли актуальности и сегодня.

***

Из переполненной Господним гневом чаши

Кровь льется через край, и Запад тонет в ней.

Ф.И. Тютчев

Федор Тютчев

Федор Тютчев

Историческая сущность Рима, согласно романтическому мировосприятию, укорененному в средневековых представлениях, вполне проявилась с обращением в христианство. С этой точки зрения, всемирная по своим возможностям и действиям державность христианского Рима противостоит иному способу человеческого мироустройства – магическому Вавилону, прообраз которого изображен в библейской книге Бытия (Быт. 11), а будущая история и окончательная погибель – в новозаветном Откровении святого Иоанна Богослова (Откр. 17–18). Рим – это мистическое царство смиренных перед Богом христиан. Вавилон – магическое царство противников истинного Бога, самообожающихся богоборцев. Рим – это отказ от построения рукотворного рая на Земле. Вавилон – упование на возможность такого рая, где человек и будет самозваным богом, творцом и хозяином всего. Рим видит в очертаниях будущего Вавилона Царство грядущего антихриста и защищается, ограждается от его наступления своей государственной мощью. Вавилон стремится разрушить духовные и государственные укрепления Рима, поглотить, растворить его в себе.

Романтическое сознание вполне проявляется и расцветает, лишь поднявшись до этих историософских высот, и здесь, на высотах, подлинные, то есть христианские, романтики отвергают вавилонский образ жизни, даже когда самим именем и образом Вавилона непосредственно не пользуются. Романтическое искусство как искусство целостной жизни представляет собой причудливо-противоречивую смесь римских и вавилонских устремлений человеческого духа, причем римское начало преобладает, а вавилонское – разоблачается в своей пагубности. Примечательно, что в конце XVIII – первой половине XIX века в Западной Европе и тем более в России почти не находилось откровенных защитников вавилонского образа мироустройства, защитников, употреблявших само имя «Вавилон» в положительном и даже превосходном значении. Сказывалось преобладание романтических настроений, восходящих к библейской мистике. Редкое свидетельство некоторой распространенности прямого положительного употребления данного названия обнаруживается в небольшой рецензии В.Г. Белинского, написанной в 1842 году: «Конечно, Петербург – город великолепный… но это совсем не причина называть его ни Пальмирою, ни Вавилоном»[2]. Однако тайных сторонников Вавилона, поставляемых прежде всего масонскими ложами, было предостаточно, причем с каждым десятилетием число их увеличивалось и тайное постепенно становилось явным, так что в XX веке положительная вавилонская образность и символика в европейском искусстве, государственности и быте стала вполне заурядной.

Тютчев не был бы подлинным романтиком, если бы обошел в своем творчестве вопросы взаимоотношений Рима и Вавилона. К высоте и емкости его художественных обобщений в этом роде среди русских писателей приближаются, пожалуй, только Н.В. Гоголь, А.С. Хомяков и Ф.М. Достоевский.

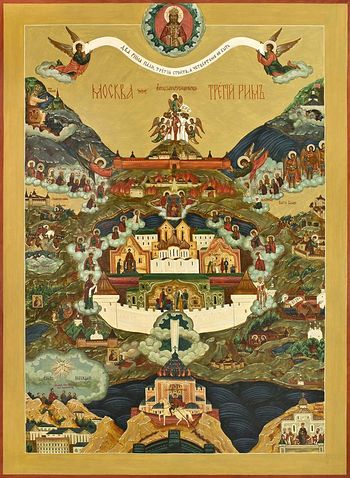

Подобно многим своим русским современникам, Тютчев мыслил Россию последним проявлением христианского Рима – причем не Третьим Римом, в отличие от определений, восходящих к посланиям псковского старца Филофея XVI века, а просто подлинным Римом в его историческом вселенском развитии, основанном на единственно верном исповедании христианства – Православии. Столица этого христианского царства, согласно поэту, не обязательно должна была быть только в Москве или Санкт-Петербурге или в отвоеванном у турок и Запада Константинополе, который исторически сложился как первая столица собственно Православного Рима. Он склонялся к образу триединства православной столицы: «Москва, и град Петров, и Константинов град» (Русская география; 1848 или 1849); «И будет старая Москва / Новейшею из трех ее столиц» (Спиритистическое предсказание; 1853 или 1854). Более того, наряду с тремя «римскими» столицами поэт признает и Киев – первую православную столицу Древней Руси («Тогда лишь в полном торжестве…»; 1850).

Расширение Православного Рима, по Тютчеву, бывает только ненасильственное, полюбовное. Сила при этом применяется исключительно против самих насильников, подавляющих более слабые и требующие защиты народы. Сам Рим предстает как город-государство, то есть государство, огороженное защитной «стеной большою» (Славянам («Они кричат, они грозятся…»); 1867). Символ Рима – именно стена, ограждающая покой (мир) обустроенной вселенной (мира) от внешних, кромешных воздействий, разрушительных и хаотических. У Вавилона иной строительный символ – столп, возводимый людьми прямо вверх, дерзающий пронзить небо. Это символ нападения, острого проникновения с целью разрушить и овладеть.

Сознанию поэта была внятна известная игра понятий, основанная на мистическом осмыслении обратного чтения слов: Рим – Мир, Rōma – Amor. Единство римской вселенной зиждется, по Тютчеву, на любви. Это подлинное единство отличается от ложного, западно-вавилонского, основанного на страхе, злобе, насилии и пролитой крови (Два единства; 1870). Православному Риму, как подчеркивает Тютчев, чуждо почитание крови, магическое использование крови с целью обретения власти. Родо-кровное начало в истинном христианстве занимает иерархически подчиненное по отношению к духу положение: «Вопрос племенной – лишь второстепенный или, скорей, это не принцип. Это стихия. Принципом является православная традиция. Россия гораздо более православная, нежели славянская. И, как православная, она является залогохранительницей Империи» (Россия и Запад)[3].

Тютчев сознавал, что Православный Рим призван противостоять магическому Вавилону Запада и от этой борьбы зависит судьба всего Мира. Он исследует текущие современные подробности этой борьбы и вневременную ее сущность. Только через противостояние Востоку, через отрицание Востока выясняется природа самого Запада как образа, а точнее безобразия жизни, не имеющего в себе положительного, утвердительного начала. Запад в изображении Тютчева – небытие по отношению к бытию, мрак по отношению к свету, нечистая сила по отношению к святой силе, исходящей от Бога. Жизнь Запада – это смерть, «царство тьмы», «не целый мир, но целый ад», сброд «богохульных умов» и «богомерзких народов» («Теперь тебе не до стихов…»; 1854); «безобразный сон», «все виды зла», «предательство и ложь», «разврат умов и искаженье слова» («Ужасный сон отяготел над нами…»; 1863)[4].

В подобных выражениях поэт раскрывает метафорические возможности корневого смысла слова «Запад». Смысл этот прямо связан с разложением, умиранием, смертью: «падать», «падение», «упадок», «падаль». Долго живший на Западе и глубоко постигший западную культуру, Тютчев, конечно, не мог не почувствовать, что основные слова, избранные западным сознанием для самоназвания: германское (немецкое и английское) «West» (лат. vesper – «вечерняя звезда, вечер, запад»; отсюда английское «go to west» – «закатиться, умереть, исчезнуть, пропасть»), французское «Occident» (восходящее к латинскому «occidentālis» – «западный», от occīdo – «валю наземь, избиваю, убиваю»), несут в себе те же оттенки смысла, что и русский корень «-пад-», только, пожалуй, еще более остро выраженные.

В самоназвании Запада проницательный поэт не мог не почувствовать глубокой и мрачной символики, которая сознательно избрана «богохульными» и «богомерзкими» народами, составляющими западное единство. Видели это и другие русские романтики, в связи с чем с 1830-х годов возникает и утверждается понятие «гнилого Запада». Так, выражением «гнилая Европа» пользуется уже в 1831 году С.П. Шевырев в письме к И.В. Киреевскому, отвечая на приглашение к сотрудничеству в журнале «Европеец». А в 1842 году этим понятием уже с целью иронической самозащиты играет такой известный западник, как В.Г. Белинский: «…очень удобно можно доказать, что везде и все худо, что Европа гниет, что железные дороги ведут в ад, и тому подобные странности»[5]. Сам Тютчев часто прибегал к выражениям «разложение Запада»[6], «тлетворный мир», «процесс разложения», «коренное разложение»[7], «отживающий папизм», «разлагающийся англиканизм»[8] и т.п.

Поэт верил, что силою живого православно-русского слова можно развеять прельстительное обаяние, ложь мертвых слов и мертвых дел, порождаемых западными народами-языками (памятуя об исконном славянском понятии языка как народа и народа как языка): «Уж третий год беснуются языки…» (1850); «Теперь тебе не до стихов, / О слово русское, родное» (1854).

Слово в православной историософии Тютчева – подлинный источник бытия, и Слово это – Бог (см.: Ин. 1: 1). «Вся Тем быша, и без Него ничтоже бысть, еже бысть» (Ин. 1: 3), – не исключая, конечно, и бытия слов человеческих как опосредствованного излучения духовной силы Христа-Слова (если слова эти проникнуты любовью, смирением и правою верой). Такие слова и есть духовное вещество, из которого созидается защитная стена Рима-Мира. Именно потому, согласно православной историософии (в частности, у старца Филофея), божественное Слово (Христос), родившееся в мир сей на помощь людям, благоволило быть записанным при переписи римского населения в римское подданство. Духовным оком поэт видел богоданный словесный щит, осеняющий Россию, ощущал свое художественное слово частью этого щита и прозревал неведомый многим современникам сверхъестественный источник крепости Русского Рима («Эти бедные селенья…»; 1855). Россию, по видимости бедную (для «гордого взора иноплеменного»), но таинственно устроенную по образу и подобию «рабского вида» Христа, воплотившегося на земле, Сам же Бог, уже как «Царь небесный / Исходил, благословляя»[9] – Благо-Слов-ляя.

Силою слова, являющегося, по христианским воззрениям, отражением божественного Слова как «Света истинного, иже просвещает всякаго человека» (Ин. 1: 9), Тютчев просвещал умы современников, рассеивая мрак ложной «мудрости людской», то есть магии, прельстительной и распространяющейся с вавилонского Запада на православный Восток:

Не знаешь, что лестней для мудрости людской:

Иль вавилонский столп немецкого единства,

Или французского бесчинства

Республиканский хитрый строй[10].

(1848)

В этом кратком, но исключительно емком стихотворении в свернутом виде сосредоточено тютчевское представление о западном Вавилоне, представление, многообразно выраженное в зрелом творчестве поэта. Основываясь на библейском предании о Вавилонском столпотворении и «смешении» (разрушении) изначально единого человеческого языка (см.: Быт. 11: 1–9), Тютчев раскрывает губительные устремления и мнимые противоречия западного образа жизни.

Стремление Запада к восстановлению всечеловеческого единства: духовного, языкового, государственного – является, по наблюдениям поэта, вавилонским богоборчеством в существе своем, поскольку оно вершится без смирения перед Богом. Конечная цель вавилонского стремления – самообожение человека, притязающего на безграничную власть во вселенной и склонного к самопоклонению, будь то поклонение совокупному (по видимости) человечеству в демократиях и республиках или же поклонение какому-то избранному человекобогу в деспотиях, тираниях (антихристу или его предтечам, согласно православному воззрению). В любом случае это, как пишет Тютчев, «дальнейшее выполнение все того же дела обоготворения человека человеком – все та же человеческая воля, возведенная в нечто абсолютное и державное, в закон верховный и безусловный» (Письмо Ф.И. Тютчева К. Пфеффелю от февраля 1873 года)[11].

Деспотическое, псевдоимперское, лжедержавное единство, время от времени обретаемое Западом, на деле оказывается очередным губительным перенапряжением гордых человеческих сил в попытке устроения мира по своему образу и подобию. После этого перенапряжения остатки общественных, государственных, духовных связей между людьми, сохранившиеся после прежних сокрушений, рушатся еще больше, и рушатся именно потому, что Бог снова отступает от гордых людей и попускает – им в наказание – осуществиться их же собственным, разрушительным по скрытой сущности, усилиям:

Из переполненной Господним гневом чаши

Кровь льется через край, и Запад тонет в ней.

(Два единства; 1870)

В данном случае, как часто у Тютчева, оценка текущих исторических событий (начавшейся франко-прусской войны) разрастается до широчайшего обобщения. Точно так же и «германское единство» из приведенного выше четверостишия является обобщенным образом неизбывного столпотворительного устремления Запада, равно как и «французское бесчинство» обобщенно выражает неизбежное следствие всякого очередного столпотворения: попущенное Богом разложение, разрушение жизни.

Западные революции (то есть «перевороты»), в представлении Тютчева, оказываются необходимым проявлением стремления к самообустройству, которое без упования на Бога и без Его поддержки ведет к саморазрушению[12]. Западное человечество вновь и вновь лезет на этот рожон, поднимаясь и низвергаясь обратно. Вавилонское самочинство влечет за собою предреволюционное «бесчинство», которое сменяется непосредственным революционным переворотом, перетряхиванием распавшихся частей человеческого мироустройства, попыткою повернуть историю обратно, от смерти – к новому строительству нового «мира». На этой ступени возникают демократии, республики с их «хитрым» (коварным, магическим по сути) «строем»[13] как началом новой пирамиды власти, новой иерархии, нового столпа, устремленного к небу. На данном пути вавилонский мир неизбежно и быстро приходит к очередной деспотии, устанавливаемой вполне демократически. Опять появляется избранный всеми повелитель, предвестник антихриста, если не само его окончательное осуществление. Образцом такого повелителя Запада Тютчев считал Наполеона I (Наполеон; 1850) и его родственно-историческое продолжение – Наполеона III (письмо к И.С. Аксакову от 19 ноября 1867). Более ранним историческим образчиком Тютчеву представлялся, например, Нерон – «бог земной» (В Риме; 1866–1867). Примечательный подзаголовок этого стихотворения: «(С французского)» – скорее всего, призван подчеркнуть не какой-то (до сих пор не найденный) стихотворный источник, а духовные истоки всего западного, лжеримского, лжеимперского, в понимании Тютчева, устройства жизни, однородного, как в германской империи, восходящей к Карлу Великому, так и во французской империи Наполеона. Такова же и власть католического папы в «отступническом Риме» – власть «лженаместника Христа», притязающего на беспредельное господство и потому отрицающего «свободу совести» (Encyclica; 1864).

Эти начала ложной западной власти находятся в постоянном соперничестве и противоборстве. Особо откровенным соперничество оказалось, когда Наполеон самочинно венчал себя, взяв корону из рук Римского папы в 1804 году, и упразднил тень тысячелетней «Священной Римской империи германской нации» в 1806 году. Впрочем, соперничество в борьбе за мнимую власть легко оборачивается столь же мнимыми союзами: «Выродившееся христианство в римском католицизме и выродившаяся революция в наполеоновской Франции – это два естественных союзника» (письмо Тютчева к И.С. Аксакову от 19 ноября 1867)[14].

Западная империя, с одной стороны, и западная церковь (католичество), с другой, – вот два основных проявления самочинно воссоединительных вавилонских устремлений Запада, устремлений, которые по сути своей являются смесительными, приводящими к саморазложению творимых призрачных единств на все более мелкие части. И это саморазложение, как показывает Тютчев, оборачивается для западной церкви – «Реформацией», для западной империи – «Революцией» (Россия и Запад)[15]. Каждая из сторон западного лжеединства: империя, с одной стороны, и церковь, с другой, – нарушают свою богоданную симфонию, подлинное созвучие веры и власти, осуществляемое в жизни христианского народа. Нарушение возникает через попытки одной стороны единства поглотить другую сторону, отчего и возникает смешение – помехи в совместной жизни, замешательство, помешательство, «беснование» западных народов.

Запад неустанно пытается воссоединить смешанные, утратившие единство, разрозненные части свои путем внесения в эту смесь некой магической закваски – искусственно воссозданного всечеловеческого языка и передаваемого им всечеловеческого духа, духа новой всемирной веры, сливающей все частные вероисповедания. Подобной духовной алхимией увлекались, в частности, масоны; с другой стороны, католики пытались навязать всему миру латинский язык и свое богослужение в качестве единственного священного.

Самому понятию обратного, воссоединительного «смешения» (языков, верований, государств, народов) попытались придать противоестественный для русского языка и мировосприятия положительный смысл. В этом направлении с конца XVIII века усиленно работала прозападная составная в русской филологии и художественной словесности. Тютчев с его гениальным чутьем родного языка, конечно же, не принял положительного истолкования понятий «смеси», «смешения», которые для него всегда, даже в пору ранних пантеистических влечений, были связаны с «уничтоженьем», не столько прельстительным, сколько вызывающим предсмертную «тоску невыразимую» («Тени сизые смесились…»; 1835).

Безуспешность западных попыток обратного вавилонского смешения разнородных начал с целью их самочинного воссоединения и обретения, таким образом, многократно увеличенной силы, а с нею и власти над миром Тютчев описывает на примере самого яркого проявления этих попыток – в личности и делах Наполеона I. Наполеон – «кентавр» империи и революции[16], но империи ложной, западной, «узурпированной»[17] (Россия и Запад), а потому и кентавр сложился призрачный, составленный из двух призрачных исторических явлений – призрачных в том роде, как призрачны бесы, согласно православной мистике: «Два демона ему служили, / Две силы чудно в нем слились» (Наполеон; 1850). Слияние это, по Тютчеву, именно смесительное, по сути не достигнутое, потому что предпринято оно силою человеческого самоволия при поддержке нечистой демонической силы и при сознательном отвержении «освящающей силы» Бога.

Описывая сущность исторически сложившихся разновидностей западных псевдоимперий, Тютчев косвенно предсказал появление и даже наименование их грядущих разновидностей: итальянского и германского фашизма. Подлинная империя – «это делегация, права, ею даруемые… Имперская власть – это связка, стягивающая прутья воедино» (Россия и Запад)[18]. Употребленное у Тютчева во французском подлиннике слово faisceau («связка, пучок прутьев») обозначает также «фасцию» – пучок прутьев с секирой как символ власти у римских магистратов (высших сановников) и символ имперской римской власти вообще. Французское слово, как и соответствующее итальянское fascio («фашо») является заимствованием латинского fascis («фасция»). Поскольку, по Тютчеву, все западные империи были узурпацией подлинной римской власти, они должны были, в конце концов, захватить и символику этой власти. Что и было впоследствии осуществлено фашистами.

Романтическая критика западного Вавилона, предпринятая Тютчевым, находила соответствие не только в духовно близких сочинениях славянофилов, но и в рассуждениях лиц, близких масонству, знавших его вавилонскую историософию изнутри, однако вследствие каких-то разногласий отстранившихся от лож. Следует, впрочем, отметить, что западную круговерть исторической жизни некоторые из этих лиц считали пусть и не совершенным, но коренным законом человеческого бытия вообще.

Так, А.Н. Радищев в оде «Вольность» (строфы 42–54) и в «Путешествии из Петербурга в Москву» (глава «Тверь», где содержится толкование оды «Вольность»), описывая ритмическое чередование тиранических и свободных видов правления, утверждает:

Сей был и есть закон природы,

Неизменимый никогда,

Ему подвластны все народы,

Незримо правит он всегда…[19]

Подобно древним стоикам, Радищев склонен мыслить бытие как смену миров. Переход от очередного старого мира к очередному новому видится ему как смена предельной тирании запредельною свободой, замена полного закрепощения – полным раскрепощением, развязыванием всех связей («бесчинством», по определению Тютчева):

Тогда всех сил властей сложенье

Развеется в одно мгновенье[20].

Несколько иначе мыслил Н.М. Карамзин, обличавший в 1814 году наполеоновский Париж как «новый Вавилон»[21]. В 1826 году, подводя предсмертный итог своим раздумьям об истории, он заметил: «Аристократы, демократы, либералисты, сервилисты! Кто из вас может похвалиться искренностью? <…> Основание гражданских обществ неизменно: можете низ поставить наверху, но будет всегда низ и верх, воля и неволя, богатство и бедность, удовольствие и страдание»[22]. Однако, по Карамзину, люди могут выйти из дурной круговерти вавилонского образа жизни, преображая свои души истинной любовью и верой (мысль эта, впрочем, отягощена у автора примесью былого магического своеволия): «Для существа нравственного нет блага без свободы; но эту свободу дает не государь, не парламент, а каждый из нас самому себе, с помощью Божиею. Свободу мы должны завоевать в своем сердце миром совести и доверенностью к провидению!»[23]. Подобные воззрения были близки Тютчеву, и он оценил заслуги «верноподданного» историка в стихотворении «На юбилей Н.М. Карамзина» (1866).

Поколебавшийся в своих масонских воззрениях М.И. Невзоров обличал в 1813 году в журнале «Друг юношества» неуемные порывы Запада к объединению и самообожению: «Германия!.. Реку тебе и всему бедотворною мудростию мира упоенному Вавилону, что ежели не престанут в вас толикие безумства и ослепления порождать горестные плоды свои, то вся мнимо великая громада Вавилона, как брошенный в море тяжелый жернов, погрязнет в нем, и во всем пространстве владений его лживые хитрости и изящества исчезнут»[24].

Тютчев яснее многих видел, что уже почти весь мир, даже в значительной части и русский мир, поглощен настойчиво наступающим западным образом жизни, а точнее – безобразием смерти:

Ложь, злая ложь растлила все умы,

И целый мир стал воплощенной ложью!..

(«Хотя б она сошла с лица земного…»; 1866)

Точно так же поэт провидел и грядущее неизбежное поражение Запада. Пока Русский Рим, то есть оставшийся духовно живой мир, зиждется на Православии, правда и помощь Божия пребывает с ним. Этот мистический Рим неделим и целостен, и он не зависит от количества своих подданных. Главное условие его существования – качество истинной веры, объединяющей граждан. В мистической завязи римской державности – в душе православного самодержца – Тютчев видит оплот правоверных народов и залог их сохранения во времени и вечности.

Но есть еще один приют державный,

Для правды есть один святой алтарь:

В твоей душе он, царь наш православный,

Наш благодушный, честный русский царь!

(«Хотя б она сошла с лица земного…»)

Вместе с тем и душа самодержца не может существовать без преданных душ его подданных, соединенных с ним таинственной любовью и подлинной верой: «Чем народнее самодержавие, тем самодержавнее народ» (Письмо Ф.И. Тютчева к И.С. Аксакову от 19 апреля 1866 года)[25]. В симфонии, в благом созвучии Православной Церкви, державной государственности и народа (многих союзных народов, подопечных русскому) выражается подлинное единство Российского Рима или Русского Мира.

Разве вам не кажется, что нелепо искать зло в каком-то "Вавилоне", будь он западно-глобалистическим или коммунистически-интернациональныи? Зло - в наших душах. И все попытки увидеть "врага" где-то вовне: в масонах, католиках, евреях, китайцах, коммунистах, происходят только от желания самоутвердиться. Это отчасти сродни фарисейскому мировосприятию с их понятием о "богоизбранности".

Ищите врага не вовне. Наш враг не католики (кстати, немало подвизающиеся на ниве милосердия, вспомним Мать Терезу) и не кто-то еще. "Потому что наша брань не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесной."

(Еф.6:12)

Наш враг - диавол. И каждая побeда греха в мире вызвана не происками католиков, а нашей собственной слабостью.

Прошу прощения, если кого-то оскорбит или рассердит мое сообщение.

Назвать Никонова историком - это сильно! Поздравляю Вас, Владимир!

P.S. Надеюсь Вы уже далеко от "дикой России"?

Александр Никонов,

историк