Из книги архиепископа Нафанаила (Львова) «Ключ к сокровищнице», изданной в серии «Духовное наследие русского зарубежья», выпущенной Сретенским монастырем в 2006 г.

|

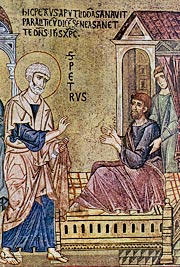

| Апостол Петр исцеляет расслабленного |

Это не значит, что не надо заботиться о социальном устройстве, или о государственной организации, или об общественном быте, но это значит, что человек выше государственных и социальных учреждений, а Церковь, организм богочеловеческий, призвана воспитывать и направлять эту высшую во вселенной ценность.

Вместе с тем Церковь всегда высоко ставила благотворительную помощь человека человеку, видя в этом не только решение социальной задачи, но и могучее воспитательное средство, благотворное и для дающего и для принимающего. Как говорит наш знаменитый историк Ключевский, «когда встречались две руки, одна с просьбой Христа ради, другая с подаянием во имя Христово, трудно было сказать, которая из них больше оказывала милостыни другой». И он же разъясняет: «Благотворительность может руководиться только нравственными побуждениями, чувством сострадания к страждущему… Русское общество под руководством Церкви в продолжение веков прилежно училось понимать и исполнять заповедь о любви к ближнему».

Провожая в вечный мир своего пасомого, Церковь обнадеживает его: «Аще помиловал еси, человече, человека, и той имать тамо (то есть в вечности) помиловати тя».

Итак, Церковь высоко ставит личную благотворительность. Апостолы широко благотворительствовали. Встретив хромого, апостол Петр как бы извиняется перед ним, говоря: «Серебра и золота нет у меня, но что имею — даю во имя Христа». И он исцелил его.

Положительно относится Церковь и к благотворительности общественной — социальной, впрочем, никак не абсолютизируя ее. Ярче всего иллюстрирует эту проблему пример из жизни Церкви в первые годы христианской истории. В первохристианской общине возникли осложнения в связи с распределением вспомоществований вдовицам и прочим беднякам. Обратились к апостолам. Но апостолы сказали: «Нехорошо нам оставить служение слову Божию и заботиться о столах». И посвятили для этой цели диаконов.

Тут очень наглядно проявляется отношение Церкви к общественной благотворительности. С одной стороны, подчеркивается иерархия ценностей. Служение слову Божию, воспитание для вечности душ человеческих выше дел благотворения. С другой стороны, дело это настолько важно, что апостолы для лучшего выполнения его учреждают новый чин священнослужителей — диаконов.

Таково же отношение Церкви ко всем занятиям людей, не служащим непосредственным основным целям Церкви, к государственному, социальному, научному, торговому, военному и прочим видам человеческой деятельности.

Когда римский император Константин, в язычестве носивший звание «понтифекса максимус» — верховного жреца, принял христианство, возникла мысль сделать его и в Церкви верховным священнослужителем. Но Церковь отвергла этот план, потому что в таком случае император должен был бы отказаться от своего царского служения, на которое он был призван Богом, ибо епископ должен служить делу высшему, чем царство — слову Божию.

Церковь одобряет социальное служение, но хочет, чтобы его вели не священнослужители, а миряне, воспитываемые для всякого доброго дела, в том числе и для благотворительности, своими духовными отцами. Чтобы эта благотворительная работа и в своей общественной, социальной форме была бы насколько возможно полнее проникнута личными отношениями. Чтобы те, кому помощь оказывается, знали и любили бы тех, кто оказывает эту помощь, а эти, в свою очередь, с любовью, состраданием и заботой относились бы к опекаемым. Чтобы как можно меньше было бы холодной, безличной, механизированной социальности в этом святом деле. Чтобы как можно чаще встречались бы те две руки, о которых говорит Ключевский. Чтобы люди понимали, что они нужны друг другу.

Тогда благотворительность общественная будет такой же душеспасительной, как и благотворительность личная, и жизнь будет озарена тем духовным светом и теплом, которого так не хватает сейчас в нашей жизни.

Православный календарь

Православный календарь «Дай Бог стяжать титул сельского батюшки» (+ВИДЕО)

«Дай Бог стяжать титул сельского батюшки» (+ВИДЕО) Купец. Благотворитель. Мученик. Николай Григорьевич Григорьев

Купец. Благотворитель. Мученик. Николай Григорьевич Григорьев Отец Дометий Рымецкий – духовник, сердцем горящий

Отец Дометий Рымецкий – духовник, сердцем горящий «Когда мир тебя отвергает, Бог принимает»

«Когда мир тебя отвергает, Бог принимает» Огород – дело духовное

Огород – дело духовное «Хватит спать! Пошли кутить!»

«Хватит спать! Пошли кутить!» Божественная латрия, православное вероучение и наша церковная жизнь

Божественная латрия, православное вероучение и наша церковная жизнь Как русский святой явился пасынку Наполеона

Как русский святой явился пасынку Наполеона Крест любви

Крест любви «Работай над собой – сделаешь благо для ребенка»

«Работай над собой – сделаешь благо для ребенка»

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)Ирина Судакова

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)Ирина Судакова Архимандрит Алипий (Воронов)Ирина Судакова

Архимандрит Алипий (Воронов)Ирина Судакова Преподобный Паисий Святогорец. Научись у святогоСерия детских книг: Жизнь как пример

Преподобный Паисий Святогорец. Научись у святогоСерия детских книг: Жизнь как пример Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Письма разных летИздание исправленное и дополненное

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Письма разных летИздание исправленное и дополненное Пока есть времяЕлена Кучеренко

Пока есть времяЕлена Кучеренко Первые навыки. Райский сад. ВырезаемХудожник: Любовь Макарова

Первые навыки. Райский сад. ВырезаемХудожник: Любовь Макарова Первые навыки. Устройство храма. НаклейкиХудожник: Татьяна Бердюгина

Первые навыки. Устройство храма. НаклейкиХудожник: Татьяна Бердюгина Первые навыки. Сотворение мира. РисуемХудожник: Анна Гузь

Первые навыки. Сотворение мира. РисуемХудожник: Анна Гузь Первые навыки. Священная история. ЛабиринтыЕкатерина Баканова

Первые навыки. Священная история. ЛабиринтыЕкатерина Баканова Блудные дети или Пропадал и нашелся. РоманСветлана Замлелова

Блудные дети или Пропадал и нашелся. РоманСветлана Замлелова «Архимандрит Алипий. Великий наместник»Анастасия Горюнова

«Архимандрит Алипий. Великий наместник»Анастасия Горюнова Святитель Лука Крымский. Научись у святогоИрина Судакова

Святитель Лука Крымский. Научись у святогоИрина Судакова Радость покаянияМитр. Тихон (Шевкунов)

Радость покаянияМитр. Тихон (Шевкунов) Твое ВоскресениеМитрополит Тихон (Шевкунов)

Твое ВоскресениеМитрополит Тихон (Шевкунов) Цесаревич Алексий. Научись у святогоРоман Котов

Цесаревич Алексий. Научись у святогоРоман Котов Подорожник для разбитого сердцаСветлана Зайцева

Подорожник для разбитого сердцаСветлана Зайцева Примиритесь с Богом!Архимандрит Антонин (Капустин)

Примиритесь с Богом!Архимандрит Антонин (Капустин)