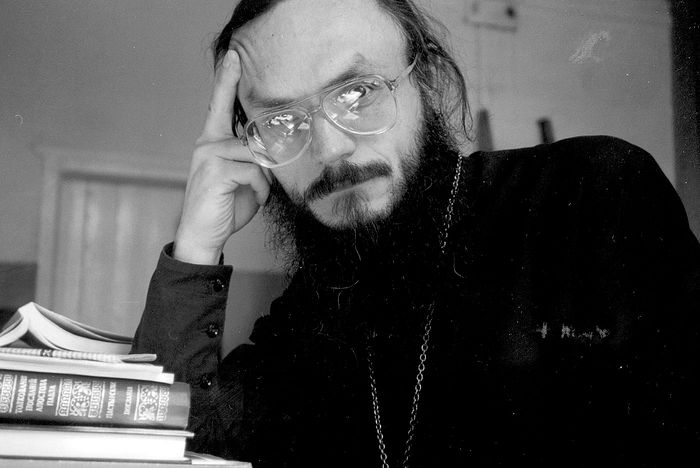

Игумена Антония (Головина) в нашей семье именуют не иначе, как «граф-отшельник». Графом, потому что приходится он внуком графу Михаилу Головину и немецкой баронессы Ольги Декслинг. Отшельником стал зваться батюшка после того, как, приняв монашеский постриг, пожелал уединиться в старинной русской деревне Коми с красивым названием – Онежье. Вот уже 18 лет отец Антоний восстанавливает здесь храм Рождества Пресвятой Богородицы. Побывав в гостях у батюшки, мы узнали о его жизни в забытом уголке Коми и новые уникальные подробности о его славных предках.

Не узнали…

Немыслимое количество раз договариваемся с батюшкой о встрече, и каждый раз наша поездка срывается из-за немилостей северной погоды. Наконец-то выезжаем – в Сыктывкаре в этот день светит солнце, в районе деревни Ляли идет дождь, в городе Княжпогосте, который нам приходится проезжать, – зима. И путешествие, которое обычно укладывается в два с половиной часа, растягивается на все четыре. «Еще немного проедем и поворачиваем домой – скользкая трасса!» – голос мужа звучит как приговор.

Остаются уже какие-то считанные километры, но вот незадача: попали мы в середину стада коров, рогатые головы с любопытством заглядывают в машину. А нам приходится ехать медленно-медленно, чтобы не раздражать опасных для нашего «железного коня» соседей. Как потом выяснилось, разведением коров занимается один из жителей деревни Онежье. «Неплохо для умирающего населенного пункта, в котором сегодня проживает всего 36 человек», – делаю я пометку в своем путевом блокноте. Но наш торжественный и долгожданный въезд в деревню был окончательно смазан – мы буквально вкрадываемся туда.

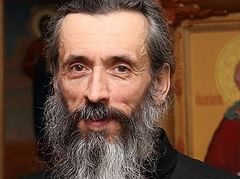

Вот показались и новые куполки старинного храма Рождества Пресвятой Богородицы, а навстречу нам с корзинкой в руках и в окружении местной детворы идет… незнакомый дедушка в монашеском одеянии, его седая борода развевается на ветру. «Неужели у отца Антония появился помощник?» – размышляю про себя. Но нет, незнакомцем оказался сам настоятель деревенского храма игумен Антоний. А ведь батюшка немногим старше нас… Для беседы отец Антоний приглашает в храм. Воскресная служба давно закончилась, и немногочисленные прихожане разошлись по домам.

– 20 человек сегодня собралось на богослужении, – рассказывает батюшка. – Четверо из соседних населенных пунктов приехали и пришли, остальные – наши: те, кто мне помогает и во время службы и многодетная онежская семья Никифоровых.

В том, как батюшка в храме устало опустился на скамейку, была какая-то обреченность человека, некогда поселившегося в глухой деревеньке Коми и взвалившего на себя огромный труд восстановления разрушенного двухэтажного каменного храма. Что же заставило музыканта, композитора, аккомпаниатора, петербуржца затвориться в этой умирающей деревне сурового края?

Онежье

Онежье не всегда было умирающим селом: когда-то здесь проживало 1,5 тысячи человек

– Онежье ведь не всегда было умирающим селом. В советские времена здесь проживало 1,5 тысячи человек, – говорит отец Антоний. – А еще раньше в селе Онежье возвели первую в Яренском уезде двухклассную четырехлетнюю школу и земскую больницу. У местного купца третьей гильдии Павла Никитича Козлова был небольшой порт с двумя пароходами и судоверфью. На его средства была построена первая в уезде электростанция. И каменный храм в селе строился не только на государевы деньги, но и на купеческие и народные пожертвования. И до этого церкви в Онежье были, но деревянные. Первую из них заложили более 500 лет назад, во времена святителя Стефана Пермского. Самое раннее упоминание о церкви Рождества Пресвятой Богородицы относится к 1608 году. В Писцовой книге Яренского уезда, к которому было в те времена приписано Онежье, сказано: «Погост Онежье по реке Выме. А на погосте церковь Рождество Пречистые Богородицы теплая, древяна, вверх, да церковь собор Архангела Михаила древяна, клетцки; а в церквах образы, и свечи, и книги, и ризы, и сосуды церковные и все церковное строение мирское». Нынешний каменный храм Рождества Пресвятой Богородицы строился и достраивался почти на протяжении века, приблизительно с 1827 до 1911 года.

Так получилось, что строил храм купец, а восстанавливает разрушенный в годы гонений Божий дом потомок графов Головиных. Здесь, в деревенской тиши, батюшка продолжил исследовать свою родословную и сделал удивительные выводы, которыми поделился с нами.

От византийских императоров до сподвижника Петра I

– По линии мамы род Головиных породнился с уральскими казаками, – рассказывает батюшка. – Интересна моя родословная по линии отца. Моя бабушка – уроженка Германии, баронесса Ольга Констанция Декслинг, сестра известного оперного певца барона Юлия Декслинга. Прадед по немецкой линии у меня был почетный житель Санкт-Петербурга, рояльных дел мастер, поставщик Двора Его Императорского Величества.

Мой дед по отцовской линии был граф Михаил Иванович Головин. Он получил экономическое и гуманитарное образование. Являлся автором учебников и исследований по экономике и блестяще владел скрипкой. Был расстрелян в сентябре 1936-го по ложному доносу. Его семью – жену и дочь – депортировали из Петербурга в Душанбе. Его сына и моего отца, Михаила Михайловича, сослали на рудники, а ему было всего 14 лет. Представьте себе: подростка, который занимался только музыкой, отправили на каменоломни в северные края. Зрелище, видимо, он являл собой жалкое, так что местные мужики помогли ему бежать, и долгое время он скитался с подложными документами, в которых ему изменили год рождения. Потом он в армии служил на Дальнем Востоке – его призвали в конце войны.

Ховрины-Головины находились в дальнем родстве с византийской династией Комнинов

Восемь лет назад отец Антоний более подробно начал изучать свою родословную и выяснил, что его предком является первый русский фельдмаршал Федор Алексеевич Головин – один из ближайших сподвижников Петра I. Он был первым кавалером ордена святого Андрея Первозванного и первым из русских сановников, получивших графский титул указом императора Священной Римской империи. Дальнейшие изыскания привели отца Антония к открытию, что известный предок происходил из старинного и знатного рода Ховриных-Головиных, которые находились в дальнем родстве с императорской династией Комнинов. Младшая ветвь византийского императорского дома Комнинов правила в Крыму, а затем перебралась в Великое княжество Московское.

В русских летописях упоминается Степан Васильевич Ховра и его сын Григорий, которые в конце XIV века покинули полуостров и прибыли в Москву, где были достойно приняты князем Дмитрием Донским и его сыном Василием. Вновь прибывшим было жаловано подворье в Кремле, и вскоре Ховрины стали значительным боярским родом – именно представители этой фамилии были наследственными казначеями Московского княжества. Кроме того Ховрины являются основателями Симонова монастыря. В XVI веке род разделился на две ветви: Третьяковых и Головиных.

Занимательная история связана и с происхождением фамилии Головины. Оказалось, что одного из правнуков греко-крымской фамилии, а именно Ивана Васильевича Ховрина, за выдающиеся умственные способности уважительно называли Головою. С тех пор его потомки стали уже Головиными. В 1565 году при Иване IV семья Головиных, как и многие боярские роды, попала в немилость и опалу. Впоследствии положение исправилось, однако вплоть до периода царствования Петра I род не имел былого влияния на государственные дела.

Музыкант, токарь, строитель дорог

От известных предков Андрей Головин (а так звали игумена Антония в миру) унаследовал любовь к музыке, которую пронесет через всю жизнь. На богослужениях в деревенском храме звучат песнопения, музыку к которым он сочинил сам. А когда мы приезжали к отцу Антонию десять лет назад, батюшка, пригласив в свою келью, устроил настоящий концерт, аккомпанируя себе на синтезаторе. Тогда в его исполнении прозвучали как известные произведения классиков, так и собственные импровизации. В миру Андрей еще занимался настройкой музыкальных инструментов. Среди них были пианино и рояли, вероятно и те из них, которые завез в Санкт-Петербург его прадед. Как складывалась жизнь моего собеседника до принятия монашеского пострига и чем ему приходилось еще заниматься, рассказывает он сам:

– Родился я в Казахстане, в городе Кызыл-Орда, где в это время проживали мои родители.

В 1972 году сбылась мечта большой семьи Головиных вернуться на родину своих предков – в город на Неве. И хотя поселились они в поселке Шапки Тосненского района Ленинградской области, но всё же четверым Головиным удалось со временем переехать в Санкт-Петербург, среди них оказался и отец Антоний.

– Как это произошло, батюшка? – интересуюсь я.

– Хотя я и был лучшим учеником музыкальной школы в своем районе, однако в Музыкальное училище при Ленинградской консерватории не поступил и пошел учиться… на токаря.

Объяснение этому зигзагу судьбы отец Антоний дает убедительное:

– Я в то время увлекался еще футболом и шахматами и хотел профессионально заниматься этими видами спорта. А товарищ рассказал, что в ПТУ отличные футбольные и шахматные секции. Пытались мы сначала попасть на специальность «наладчик пивоваренного производства», но оказалось, что группа уже набрана, и нам предложили поступать на токаря. Прошел я обучение и даже год отработал на заводе «Равенство» в Ленинграде. А потом меня тоска взяла по музыке. «Что я здесь делаю, у станка?» – думал я. Видимо, чувствовал, что это не мое. А в это время мой отец организовал музкружок и набрал учеников для обучения игре на гитаре и аккордеоне и предложил мне преподавать. Дополнительно еще мне удалось устроиться в сельский клуб, но, так как музыкального образования у меня не было, трудился я худруком.

Армейские годы моего собеседника прошли сначала в учебке в Башкирии, в городе Стерлитамаке, а после получения специальности младшего авиационного специалиста по электрооборудованию его отправили на Сахалин.

После службы сразу поступил в Институт культуры на оркестровое отделение.

– Но с 1-го курса меня выгнали. Сам виноват! – объясняет батюшка. – Как староста, покрывал прогульщиков лекций, недолжным образом вел журналы посещаемости… Когда меня выгнали, я отправился ремонтировать дороги. И мне понравилось! Что мне нравилось в этой работе, так это очень хороший коллектив и достойная зарплата, но главное – у меня было время для занятий музыкой.

Неудивительно, что в конце этого благополучного периода жизни у моего героя появилась семья и родилось двое детей – сын и дочь… Но суровые условия жизни в ленинградской коммуналке оказались серьезным испытанием для молодых супругов. Жена с детьми покинула культурную столицу России и возвратилась в свой родной город Ухту (Республика Коми).

Монашество

– Как начался ваш путь в монашество? – спрашиваю я.

– Такие вещи рассказывать человеку, который не пережил подобное, – бессмысленно. Это личный опыт, – отрезает отец Антоний, но через несколько минут продолжает:

Мне открылась вся моя нечистота и мерзость – а Спаситель смотрел таким любящим взглядом!

– Тогда моя семья в Ухте жила, а я не пожелал отставлять Санкт-Петербурга и разрывался между двумя городами. Моя режиссерская специальность оказалась пустым делом, и вот я сижу один в комнате и думаю: как дальше жить и чем заниматься? В ответ на все мои вопросы Господь дал мне видение. Увидел я себя словно изнутри или со стороны. Причем лицезрел только грехи свои и то, что даже не считал грехом, но здесь оно виделось и чувствовалось как грех. И тут я понимаю, что стою перед Ним – то есть я умер? И Он на меня смотрит. И смотрит с любовью, не осуждая меня. А мне было ужасно стыдно, так что готов был провалиться сквозь землю, исчезнуть – невозможно было стоять под этим любящим взглядом и видеть всю ту нечистоту, всю ту мерзость, которую я в жизни сотворил. А ведь я всегда думал, что не убийца и не вор, а следовательно, ничего плохого в своей жизни не сделал, но не тут-то было! И я понимаю, что меня сейчас отправят туда, где я не захочу быть. Это были самые страшные мгновения в жизни. Меня трясло от ужаса. И я завопил: «Господи, если у меня есть время исправиться, дай мне такую возможность!»

После этого страшного видения неожиданно увидел себя уже в священническом облачении стоящим в храме, на солее, передо мной иконостас, лампады теплятся, в храме царит полумрак. На правом клиросе виднелся чей-то силуэт на фоне окна. На мне епитрахиль, поручи с крестами, в руках держу маленького размера книжку и читаю ее. Сейчас я понимаю, что это было время шестопсалмия, а книжка – священнический служебник. Слева обзор мне что-то тогда перекрывало – вероятно, это был монашеский клобук, лежащий на плече. И такая радость у меня была, такое ликование, которое в жизни ни до, ни после не испытывал. Непонятно только, где это всё происходило. И что это за храм был? Но радость и ликование были настолько сильными, что ради этого стоило менять свою жизнь. Первая мысль, которая сразу после произошедшего пришла мне на ум, это что я буду священником, и мне стало тихо и спокойно на душе. Правда, я не знал, когда всё произойдет, и ждал других знаков и указаний от Господа, потому что понимал: ну какой из меня монах, какой священник?! Конечно, смысл видения открылся только когда я стал уже монахом. В монастырь мне не хотелось, и я выбрал на тот момент для себя работу в храме. На некоторое время вновь уехал в родной Санкт-Петербург и там жестоко разболелся – открылась язва. Причастился, пособоровался и почувствовал, что умираю. Съездил в Москву к брату, там в храме снова причастился. В этот день я как-то странно Причастие пережил: тело мое страдало и мучилось, а душа ликовала. Я сам удивлялся, как такое может быть: на душе спокойно и радостно, а тело скручивает от боли.

По прибытии в Ухту началось новое испытание – разлад в семье. Супруга не приняла желание Андрея стать священником. Будущий игумен Антоний переехал в одно из ухтинских общежитий. В это время мой собеседник часто молился у иконы «Вход Господень в Иерусалим», прося Бога о сохранении своей семьи. Но…

– Прошло несколько лет, и я был рукоположен владыкой Питиримом в сан диакона. По его благословению перебрался на жительство в Троице-Стефано-Ульяновский монастырь, где состоялась моя священническая хиротония. Спустя еще несколько лет, на… да-да, на Вход Господень в Иерусалим был совершен постриг в мантию с наречением мне нового имени в честь Антония Великого.

Деревенька моя

– А как здесь, в Онежье, оказались?

– Всё просто. После принятия пострига мне было всё равно, где жить, и я приехал сюда, – лаконично объясняет батюшка.

На самом деле в это время отец Антоний, насельник Троице-Стефано-Ульяновского монастыря, получил благословение строить подворье мужского монастыря в городе Ухте.

Но ухтинский журналист Дмитрий Алексеев уговорил батюшку освятить несколько домов в деревне Козловка, которая располагается рядом с Онежьем.

– Заехали мы после совершения таинства и в старинный храм Онежья, – восстанавливает отец Антоний хронологию событий того решающего дня. – Нижний храм был закрыт: там еще располагался склад. Поднялись вместе в верхнюю церковь, а там такой хаос царил, что у меня сердце защемило от боли. «Батюшка, а вы проситесь сюда», – неожиданно предложил мой спутник. В одну из встреч с епископом Сыктывкарским я и выразил свое желание отправиться служить в старинный храм Рождества Пресвятой Богородицы деревни Онежье. Владыка к моему выбору дальнейшего места служения отнесся с недоверием: «Ты там ничего не сможешь сделать, там же умирает всё. Но попробовать можно».

Когда приехал батюшка в онежский храм, его встретили только грязь и разруха. Но среди этого хаоса отец Антоний с радостью отметил, что сохранились фрагменты старинного иконостаса:

– Иконостас был украшен коринфскими колоннами и резьбой в виде виноградной лозы. Чтобы восстановить иконостас полностью, мне пришлось разобрать недостроенную баню.

Иконы иконостаса – особая тема нашей беседы. Дорог батюшке оказался старинный образ, хорошо сохранившийся до наших дней, на котором были изображены святой пророк Илия, преподобные Зосима и Савватий Соловецкие, святители Афанасий Великий и Кирилл Александрийский.

– Этот образ стал отражением моего пути и отчасти истории наших населенных пунктов. В центре иконы располагается пророк Илия, он указует перстом наверх, а там изображен евангельский сюжет – Введение во храм Пресвятой Богородицы. У нас есть недалеко отсюда деревня Средняя Отла, где стоит старинная часовня, которая после реставрации была освящена в честь пророка Илии, но прежде она являлась Введенской часовней. Такой интересный факт! Далее еще мы видим изображенных здесь Зосиму и Савватия, Соловецких чудотворцев. Как известно из истории, монахи этой обители возрождали в XIX веке Троице-Стефано-Ульяновский монастырь в Коми, в котором состоялся мой постриг. Более того, память преподобного Савватия совпадает с днем моего рождения – 10 октября. То есть этот образ отражает мое рождение не только физическое, но и духовное. Также на иконе изображены отцы Церкви Антоний Великий и Кирилл Александрийский. В деревне Козловка в честь этих святых находилась ныне разрушенная в годы безбожия часовня.

Она услышала голос: «Помогите!» – пригляделась, а по реке против течения плывет икона

Об этом трагическом событии сегодня в храме деревни Онежье напоминает и старинный образ святителей Афанасия Великого и Кирилла Александрийского, который, когда безбожники рушили часовню, христиане пытались спасти, пустив его по реке. И вот в Онежье одна женщина пошла на реку и вдруг услышала голос: «Помогите!», а когда обернулась, никого не увидела. Потом опять услышала призыв о помощи. Пригляделась, а по реке против течения плывет икона. Женщина вошла в реку, взяла образ и хранила его дома, завещав родным передать в храм, когда он откроется.

Обратили мы внимание и на старинную и едва видимую икону, расположенную в иконостасе.

– Мы предполагали, что на этом образе вероятнее всего должен быть изображен архангел Михаил или архангел Гавриил. Но через год служения в храме на иконе появилось пятнышко, которое стало расширяться. И через некоторое время проступил лик святого и стало видно, что он держит в руках кадило. Сегодня уже можно прочесть на иконе имя изображенного здесь святого – Стефан. Это оказалась икона первомученика Стефана. Так ее возрождение совпало с возрождением прихода деревни Онежье.

А вот та старинная икона Страшного суда – из нашего храма и хранилась в доме местного жителя, а когда храм открылся, икона вернулась в Божий Дом. Скорее всего икона эта будет размещена в притворе, там, где люди ожидают исповеди.

В верхнем храме

В верхний храм, который первоначально и был освящен в честь Рождества Пресвятой Богородицы, мы поднимаемся по полуразрушенным ступеням.

– Когда я сюда приехал, здесь еще сохранялся деревянный пол. Но кровля текла, и пол со временем местами сгнил, – рассказывает батюшка. – Кровлю сделали новую, а старые полы пришлось убрать. Ну что, вперед! – приглашает нас отец Антоний пройти по узкой доске, заменяющей пол в верхнем храме.

Под нами зияет пропасть, да еще время от времени батюшка останавливается, чтобы показать нам храм. Так мы смогли увидеть старинный иконостас полукруглой формы и единственную сохранившую настенную фреску «Воскрешение Лазаря». И это тоже отец Антоний считает символичным.

– Вот был разрушен, умер наш храм в годы гонения на православную веру. Но пришло другое время, и храм ожил, как когда-то ожил праведный Лазарь. Причем всё оживает и восстанавливается не по моему личному или еще кого-то хотению, а по повелению Спасителя Иисуса Христа: «Лазарь! Иди вон» (Ин. 11: 43).

Наш храм ожил, как когда-то ожил праведный Лазарь, – по повелению Спасителя Иисуса Христа

Обращает наше внимание батюшка на южную долю свода, где сохранился фрагмент многофигурной композиции «Иисус Христос, увенчанный тернием, биемый и поруганный»:

– На этой фреске было видно пулевое отверстие прямо в центре лба Спасителя. Христа не только бичевали два тысячелетия назад, но и расстреляли уже в наше с вами время.

В верхней церкви, казалось, соединились история безбожного времени и торжества Православия. Из-за разрушения верхнего храма удалось выяснить, что некоторые стройматериалы, использовавшиеся для строительства церкви, более позднего происхождения, то есть храм расширяли – видимо, столько было прихожан, что пришлось достраивать церковь и возводить новую колокольню.

Приходское хозяйство

Рядом с храмом сохранилось да наших дней здание бывшей церковно-приходской школы. В советские времена здесь размещался клуб, но очаг культуры сегодня закрыт, а здание передали Церкви.

– Мы хотим устроить здесь гостиницу для паломников! – сообщает радостную новость отец Антоний.

Удивительно мне было услышать о том, что храм, находящийся в глубинке Коми, оказался особенно почитаем российскими паломниками. Приезжают сюда гости из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга. По словам батюшки, деревенский храм сегодня восстанавливается для всей России. А иные прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы даже изъявили желание переехать жить в Онежье из Москвы.

– У нас ведь изумительная природа вокруг: река, лес, воздух, – объясняет батюшка.

Пока для остановки российских паломников место есть в большом приходском доме, под который передали здание бывшей деревенской больницы. В настоящий момент здесь проживают три алтарника из Санкт-Петербурга, два трудника и сам игумен Антоний.

– Это место для трапезы, здесь на кухне размещается у нас хлебопечь, мы выпекаем свой хлеб. Это молельня и библиотека, – проводит батюшка экскурсию. – Есть детская комната и мастерская.

Побывав в приходской мастерской, мне стало понятно, зачем предстояло отцу Антонию пройти весь этот долгий и многотрудный путь постижения и изучения разных специальностей, – это чтобы подготовиться к главному делу своей жизни!

– Мастерская – сердце моей души, – рассказывает батюшка.

И правда, она поражала современным оборудованием и готовой продукцией: уже изготовлены были двери филенчатые деревянные, 16 оконных рам для храма.

– Пока я сам здесь работаю, – продолжает отец Антоний. – Мое изобретение – это чудо-табуретка – незаменимая помощница в хозяйстве. Она трехфункциональная: одновременно лесенка, место для отдыха и удобная конструкция для чистки картошки на кухне.

Показал батюшка и столярный стол, который сделал за несколько дней.

Во дворе бывшей земской больницы разместились теплицы и свой дровокол.

Незаметно пролетели четыре часа с того времени, как батюшка устало присел на скамеечку в храме, чтобы начать свой неторопливый рассказ. Но вышел нас провожать отец Антоний уже совсем в другом настроении – оттаял душой батюшка, был весел и сетовал на то, что мало побыли. Наблюдая за тем, как долго отец Антоний машет нам вслед рукой, я подумала: надо, превозмогая трудности, выезжать в отдаленные уголки северного края, чтобы знакомить людей с «домочадцами» огромной семьи российского священства и монашества, чей опыт, знания бесценны, а возможно, в эти самые минуты просто кому-то необходимы!

напоминание о таких фамилиях, как Головины.

Карта имеется на имя Андрея Михайловича Головина в сбербанке 4276 8280 1015 1747 Спаси всех Господи!

Сообщаю для желающих помочь в восстановлении онежской церкви счет карты сбербанка на имя Андрея Михайловича Головина 4276 8280 1015 1747.

Тел. Настоятеля игум.Антония +7 922-274-30-90.

. Господь все управить.Слава Богу за всё.

Помоги, Господи, в устроении этой обители и во всех нуждах!

Вышлите, пожалуйста реквизиты Храма Рождества пресвятой Богородицы д. Онежье

Из многих фотографий о поселениях на севере нашей России складывается впечатление, что деревья там не в чести - все как-то "на юру". Хоть бы пару-тройку саженцев сосны кедровой им привести, что ли?