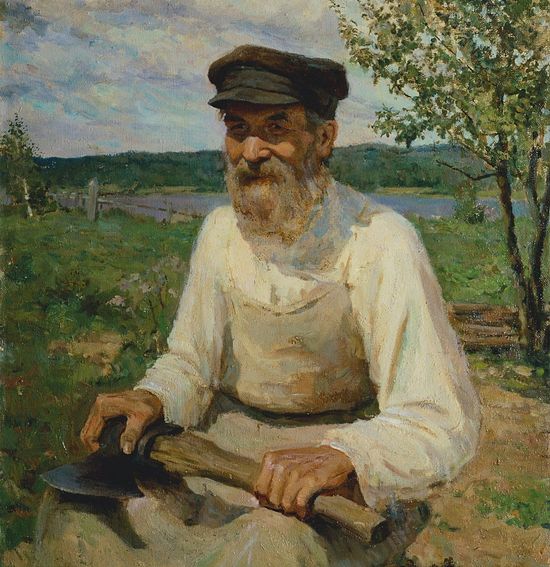

Старик с топором. Художник: Илья Глазунов

Старик с топором. Художник: Илья Глазунов

Мы лежали на траве недалеко от Сергиевской церкви на пригорке, любовались монастырским пчельником, наслаждались теплым июньским солнышком и неспешно вели беседу. Шел 1978 год. Нас было трое кандидатов на рукоположение: Володя, Леонид и я. Случайному свидетелю нашего разговора сразу стало бы понятно, что мы совсем недавно познакомились и нас объединило и сблизило общее желание священнического служения в Церкви. Никто, по-видимому, из нас тогда не мог и предполагать, что Леонид после нескольких месяцев обучения в монастыре вынужден будет уехать из Эстонии и искать возможность рукоположения в родной для него Чувашии. Меня через месяц рукоположат во диакона и оставят служить здесь, в обители, а у Володи будет свой особый путь к служению. Его оставят в монастыре трудиться и рукоположат многие годы спустя. Но все это будет потом, а сейчас мы рассказывали о себе и о том, что привело каждого из нас к решению принять сан, и с интересом слушали друг друга.

Самым удивительным для меня был рассказ Володи, который был гораздо старше нас с Леонидом. Ему было уже за 40. Он был женат, и у них с женой было две дочери. Володя был столяром-краснодеревщиком, а его жена Валентина – портнихой-закройщицей. Жили они где-то в российской глубинке и по понятиям того времени были вполне обеспеченной семьей. У них был свой дом, хозяйство и незаменимый в хозяйственных делах мотоцикл «Урал» с коляской – в то время несбыточная мечта многих сельских жителей.

– Дети выросли, завели свои семьи, вот мы и решили с Валей оставить мир, – будничным тоном рассказывал Володя свою историю.

– Валя, – продолжал Володя, – хочет поступить в монастырь. Отец Гермоген благословил – он наш духовник, – теперь ждем окончательного решения игумении.

– А о себе что думаешь? – невольно вставил я, ошеломленный этим рассказом.

– Что Бог даст, – уклончиво ответил Володя и добавил: – Я доверяю своему духовнику. Господь ведет меня через него. Будет воля Божия, приму сан, постригусь.

«Что Бог даст, – отвечал Володя. – Будет воля Божия, приму сан, постригусь»

Я смотрел во все глаза на Володю: коренастого, широкоплечего, круглолицего, светловолосого, с веснушками по всему лицу и даже на губах. Был ли у него под не слишком густой рыжеватой бородой волевой подбородок, свидетельствующий, как говорят, о готовности горы свернуть, я не обратил тогда внимания, но твердость, в которой я не мог усомниться, в его словах была. Впервые в своей жизни я столкнулся тогда с таким странным для советской эпохи конца семидесятых явлением: муж и жена вместе захотели оставить мир и уйти в монастырь. И не от какой-то безысходности, а, наоборот, от благополучной и даже счастливой жизни. Даже не дождавшись рождения внуков. Почему? Может, боялись, что рождение внуков окончательно привяжет их к миру? Вполне возможно. Едва ли все родственники и сельчане приняли их уход в монастырь и еще долго недоумевали: что это за причина такая – «ради спасения души». А вот дочери, воспитанные родителями в вере, поняли их и с уважением отнеслись к их решению, хотя и переживали и плакали: как же тут обойтись без слез! – но удерживать не стали. Утешали себя тем, что будут навещать родителей в монастыре.

Валю я узнал позже. Она произвела на меня впечатление общительной и даже веселой женщины, одного возраста с Владимиром. За время моего краткого пребывания в обители я уже кое-что узнал о том, как принимают в монастырь будущих сестер. Ни о каком уговаривании поступить сюда со стороны игумении монастыря не могло быть и речи. Скорее наоборот. Годами вновь поступившие в обитель сестры оставались безобетными послушницами, чье намерение принять постриг подвергалось испытанию временем и напряженным трудом по послушанию, а не по собственному выбору. Обычным порядком, то есть с таким же большим испытательным сроком, взяли в монастырь и Валю. Ее профессиональные навыки швеи предопределили и будущее послушание в обители – работа в монастырской швейной мастерской, – хотя нередко ее можно было видеть и на общих послушаниях, будь то уборка снега или посадка деревьев. Лет десять, не меньше, она ходила в послушницах под духовным руководством игумении Варвары – пока не была пострижена в мантию с именем Васса. Дети вместе с внуками время от времени навещали своих родителей, привнося в жизнь последних напоминания о некогда их счастливой семейной жизни. Но о каких-либо сожалениях супругов по оставленной ими мирской жизни слухов в монастыре не было, а уж более надежного источника информации в обители, чем монастырские слухи, осмелюсь сказать, не бывает.

Когда стала возобновляться монашеская жизнь в Иоанновском монастыре в Санкт-Петербурге, монахиня Васса по послушанию отправилась туда в числе других пюхтицких сестер, где и провела многие годы в трудах по восстановлению и обживанию обители. Свой иноческий путь мать Васса давно уже завершила, и один Бог знает все то, что ей пришлось пережить за эти годы, – и радостного, и скорбного.

Между тем Володе с большим трудом давалось церковное чтение, а о пении и говорить не приходилось. Монастырские уставщицы разводили руками: интонация плохая, спотыкается чуть ли не на каждом слове, допустить к участию в церковной службе не можем. Зато его плотницкие и столярные навыки пришлись монастырю как нельзя кстати. Еще бы! Свой мастер, который всегда под рукой, да еще не пьющий и к тому же бессребреник, немного ворчливый, но сговорчивый. Вид у Володи, надо сказать, обыкновенно был такой, что не располагал вступать с ним в разговор без основательной причины. Скорее всего с его стороны это была какая-то форма защиты своей внутренней жизни от ненужных разговоров и любопытства. Володе выделили крохотную келлию в торце дома на горке, и скоро в обители к нему все привыкли и стали воспринимать как своего. Володя-столяр – так стали его называть меж собой сестры обители и духовенство.

Распорядок его трудового дня был прост: утром полунощница, затем столярка, вечером служба, а после службы могла быть еще какая-нибудь срочная работа – и так изо дня в день. В воскресные и праздничные дни, как и все в монастыре, он молился на всенощной и Литургии, причащался, когда на то благословлял духовник, отдыхал в своей келлии, читал святых отцов, молился. Угадывалось в нем, надо сказать, устроение молящегося человека – только этим и можно объяснить то, что он не просто прижился в монастыре, но органично вошел в его особый ритм.

В конце концов спустя годы Володю рукоположили во диакона. К тому времени у него уже появились приступы стенокардии, которые с годами стали учащаться. Весь монастырь горячо молился за болящего диакона. Мне случалось видеть, с каким сочувствием в те годы матушка игумения расспрашивала его о здоровье – это был разговор двух очень близких друг другу людей, членов одной большой монастырской семьи.

Его постригли незадолго до кончины. Был диакон Владимир, стал иеродиакон Викентий

Незадолго до кончины его постригли с именем Викентий. Был диакон Владимир, стал иеродиакон Викентий. Для монастыря привыкать к новым именам принявших постриг – дело не новое. Проходит время, и прежнее имя становится чужим, как будто бы принадлежало оно другому человеку. Но ведь так оно и есть. Когда я узнал о постриге диакона Владимира, то мне вспомнился наш давнишний с ним разговор, когда мы еще только познакомились, и ту фразу, которая стала пророческой: «Будет воля Божия, приму сан, постригусь». Что ж, значит, воля Божия была в том, чтобы он принял сан диакона, а затем постригся уже будучи пожилым и больным человеком, с трудом участвующим в службах, и смиренно бы принимал уход и заботу сестер обители.

Его похоронили на монастырском кладбище неподалеку от могил пюхтицких сестер, которые еще при его жизни стали для него большой духовной семьей. И можно ли сомневаться, что на нем исполнились евангельские слова: «И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную» (Мф. 19: 29)? Не думаю.