Предисловие переводчика

Предлагаем перевод текста, представляющего собой, на наш взгляд, шедевр греческой христианской письменности XX века. Автор этого текста, блаженной памяти архимандрит Епифаний (Феодоропулос), сегодня уже достаточно известен в России своими книгами и статьями. Однако настоящий текст представляет нечто особенное. Это не просто одно из многочисленнейших сочинений о. Епифания на важные духовные и церковные темы. Это исповедь его души, в которой он сам излагает свой священнический путь. Будучи уверен, что текст никогда не будет опубликован, о. Епифаний повествует о таких сторонах своей праведной жизни, о которых прежде знали лишь самые близкие из его духовных чад. Святостью геронды Епифания дышат эти строки. Уверены, что вдумчивый читатель, будь он клирик, служитель Церкви или простой мирянин, найдет для себя немалое духовное назидание на страницах «Исповеди». Нельзя не согласиться со словами издателя текста архимандрита Афанасия, сказанными ими о. Епифанию: «Этот текст принадлежит святоотеческой литературе… он должен стать достоянием всех православных». К чему с Божией помощью и приступаем.

Это исповедь его души, в которой он сам излагает свой священнический путь

Помимо примечаний издателя, мы добавили к тексту свои примечания, разъясняющие различные реалии, которые могут быть непонятны русскоязычному читателю, а также особенности перевода. Примечания издателя обозначены аббревиатурой Изд., а переводчика – Перев. В тексте также сохранены особенности авторской орфографии.

Источник[1]: Γέροντος Ἐπιφανίου Ἰ. Θεοδωροπούλου «Περί ἀποφυγῆς τῆς ἀρχιερωσύνης…», Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀθανασίου Γ. Παπασταύρου: Προλογικά, Βιογραφικόν, Ἱστορικόν, Ἐπίμετρον. Ἀθήνα: Ἄθως, 2010 (Β’ Ἔκδοσις). Σ. 21–53.

Монах Софроний (Вишняк)

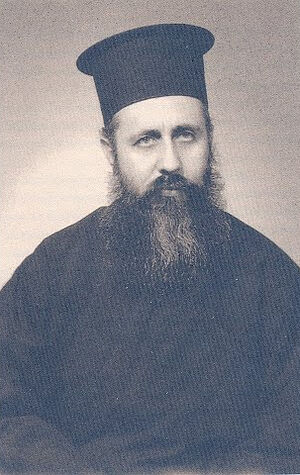

О. Епифаний в последние годы жизни

О. Епифаний в последние годы жизни

Введение

Часто у духовных чад приснопамятного о. Епифания (Феодоропулоса), а также у просто связанных с ним людей и читателей его вдохновенных сочинений рождалось недоумение: «Почему такая светлая и одареннейшая личность не приняла, но, напротив, решительно отказалась послужить Православной Церкви Христовой в епископском сане? Почему он по своему желанию остался простым священником, хотя мог бы как митрополит[2] иметь больше возможностей влиять на жизненно важные вопросы, касающиеся нынешнего положения греческого Православия и верного народа Божия?». Такие и подобные им вопросы занимали и меня с самого начала моего знакомства с о. Епифанием, и я неоднократно предлагал их ему, и всегда получал умиротворяющий ответ, что-де в свое время и когда Бог благоволит, мой помысел об этом деле успокоится.

Годы шли, и те изменения, которые совершала во мне Божественная благодать, направили мои помышления, надежды и желания с правоведческих скамей к подножью лестницы, ведущей к Святому Престолу. Тектонические сдвиги, шедшие в моей душе, подвели меня наконец к диаконской хиротонии. Перед ней во время моей многочасовой беседы с одним почтенным старцем-митрополитом вновь возник недоуменный вопрос об отказе о. Епифания (Феодоропулоса) от митрополичьего сана, несмотря на заманчивые предложения, которые ему по временам поступали.

Естественно, я уведомил об этом разговоре о. Епифания, прибавив: «Геронда, я лично чувствую мир рядом с Вами, и мое многолетнее проживание возле Вас и обучение при Ваших ногах опытно научило меня, что Ваш земной путь и то, что Вы выбираете в жизни, – одобряются и благословляются Богом. Но мне кажется, Вы должны дать обоснованный ответ всем тем, кто вопрошает себя и недоумевает, почему Вы упорно и как бы с некой твердой и непреклонной волей никак не соглашаетесь стать епископом». Он бросил на меня короткий взгляд, спокойный и в то же время пристальный, и тихо сказал: «Ладно, раз так, я помолюсь и отвечу тебе развернуто…».

Я попросил у него прощения, потому что почувствовал, что невольно затронул чувствительные струны его души. Он дал мне прощение с отеческой улыбкой, и я удалился в квартиру, где тогда проживал (она находилась рядом с его собственной). Через несколько дней, возвратясь вечером домой и открыв дверь, я нашел на полу записку от геронды, в которой он просил меня зайти к нему, как только вернусь. Оставив дверь полуоткрытой, я, с написанным на лице любопытством, позвонил в звонок его квартиры, которая, как я сказал, находилась рядом с моей. Когда он открыл, то, прежде чем я успел о чем-либо спросить его, он успокоил меня: «Не волнуйся, у меня есть кое-что для тебя», – и, зайдя в свой кабинет, взял из папки и вручил мне закрытое письмо. «Возьми это и изучи на досуге, – сказал он. – Но это строго для тебя лично». Но стал бы я, в самом деле, ждать, когда у меня будет «досуг»?! Как только он благословил меня, я тут же удалился и, естественно, сразу же вскрыл конверт и стоя начал читать письмо. Глубочайшее умиление охватило меня! Прочитав письмо на одном дыхании, я тут же вновь побежал к нему, хотя время было уже позднее. Когда он открыл дверь, я сделал ему нижайший поклон и, запинаясь, пролепетал: «Геронда, этот текст принадлежит святоотеческой литературе и должен стать достоянием всех православных. Я не могу держать его в секрете за семью печатями. Этого не хочет Бог». Его первая спонтанная реакция была совершенно отрицательной. Он не хотел, чтоб кто-то узнал его «из глубины» исповедь. Но и я со своей стороны не сдавался… пока, наконец, по прошествии нескольких месяцев он не разрешил мне опубликовать текст через несколько лет после его кончины…

Этот текст принадлежит святоотеческой литературе и должен стать достоянием всех православных

К этому делу я и приступаю скрепя сердце, потому что в этом году исполняется десять лет с момента его отшествия ко Господу[3].

Могу заверить со знанием дела: действительность намного превосходит написанное, о чем свидетельствуют все, кто был духовно связан с о. Епифанием. Но смирение геронды не позволяло ему видеть величину его восхитительного дела и дарований.

Из письма я изъял лишь один фрагмент (объемом около одной машинописной страницы), касающийся ответа на мои личные вопросы и не имеющий отношения к остальному тексту, а также имя митрополита и название епархии, где происходила встреча и разговор, ставшие поводом для написания этой замечательной «апологии». Никаких других изменений текст не претерпел. Некоторые разъяснения для читателей помещены в сносках в соответствующих местах текста.

Архимандрит Афанасий Г. Папаставру

***

Лично-конфиденциально[4]

«ИЗ ГЛУБИНЫ ВОЗЗВАХ…»

(«Оправдание удаления в Понт»[5], сиречь исповедь и апология моего отказа от архиерейства)

Афины, 25 января 1986 г.,

память иже во святых отца нашего Григория Богослова

г-ну Афанасию Г. Папаставру, адвокату,

студенту богословского факультета, кандидату в диаконы,

через мое смирение возлюбленному ученику во Христе

Дорогой Афанасий!

Радуйся о Господе всегда.

Вернувшись около двадцати дней назад из… ты поведал мне об обстоятельствах встречи с преосвященным… и об имевшем место разговоре. Как ты сообщил, были затронуты три темы: а)… б)… и в) О том, что я, о ком преосвященный высказался с похвалой и большой любовью, дурно и вопреки воле Божией поступил, отказавшись от возведения в епископа, ибо, как он сказал, «он достоин, а достойные должны стоять на бастионах, а не отсиживаться в стороне»[6].

[…]

Что касается третьего вопроса, то есть моего отказа стать архиереем, я обещал тебе, что для успокоения твоего помысла (хотя я и не увидел в тебе какого-либо колебания в отношении меня, по крайней мере, заметного) я изложу тебе все подробно, поведаю истину, разверну тайные уголки моей души, излию сердце мое на бумаге, предоставлю «апологию», обосную свой отказ, одним словом, я попытаюсь «оправдать» свою позицию. А делаю это потому, что не только преосвященный… но и некоторые другие лица имеют схожее мнение об этом. А больше и резче всех меня «осуждал» в том, будто я «обидел» и «повредил» Церкви, блаженной памяти митрополит Элевферупольский Амвросий.

Но прежде чем я начну свою «апологию», а лучше сказать свою «из глубины» исповедь, считаю необходимым заметить вот что: я не считаю – и это без всякого смиреннословия – себя «достойным». Но я убежден, убежден непоколебимо, кое в чем другом, а именно, что это большая ошибка – считать, что «бастионами» являются только архиерейские престолы. Конечно, и они тоже – бастионы (при условии, что их занимают мужи способные и доблестные, а не «бездушные куклы»), но бастионы – это также глубокие пустыни, сельские лачуги и городские подвалы, когда в них живут мужи отважные и духовно одаренные. Для троих величайших воителей Православной Веры, чья слава в Церкви Христовой вечна, – Феодора Студита, Иоанна Дамаскина и Максима Исповедника, – бастионами были не патриаршии и епископские престолы, но бедные и безвестные монашеские кельи. Но и множество святых епископов и патриархов, стоя на бастионах своих престолов, были низринуты с них и превратили в бастионы места своих ссылок, куда они были отправлены, и тюрьмы, в которые были заточены. А этот новый апостол и просветитель греческого народа, великий и несравнимый Косма Этолийский – с какого завидного и славного бастиона осуществлял он свое поразительное по размаху и глубине дело? С бастиона… деревянной скамейки[7]!..

С младенческого возраста я чувствовал сильнейшее и непреодолимое влечение к священническому делу

Но время уже начать «апологию». Итак, «вот моя апология (а лучше сказать: моя исповедь) против осуждающих меня»[8].

С младенческого возраста, с двух – двух с половиной лет, то есть с того момента, как «познал мир», я чувствовал сильнейшее и непреодолимое влечение к рясе, к священническому делу. Когда меня спрашивали, кем я хочу стать, то я отвечал иногда «священником», а иногда «владыкой». А когда некоторые из домашних, по прошествии времени, противоречили мне, говоря: «Ты будешь священником, но женатым» (до двенадцати лет у меня были сестры, но не было братьев, я был единственным сыном; двое моих братьев появились на свет позже), я отвечал с несгибаемым упорством: «Нет! Я не женюсь. Выкиньте это из головы». И действительно, они не замедлили «выкинуть это». Быстро поняли, что напрасно трудятся…

Тетя о. Епифания Александра Моя врожденная склонность к священству с воодушевлением возделывалась как моей бабушкой (по отцу) и тетей (сестрой отца), – обе женщины святой жизни, – так и священниками моего прихода, особенно духовником моего детства, почившим в 1946 или 1947 году, а затем и его преемниками. Поскольку слово коснулось этих двух праведных женщин, я чувствую необходимость подчеркнуть то значимое влияние, которое они оказали на меня, не столько своими словами, сколько своим «живым» примером. Этот пример неприметно и неощутимо постоянно вырисовывал неизгладимые черты в моей душе. Упомяну один показательный момент. Обе хранили с крайней строгостью все церковные посты. Даже когда они болели, например простудой, они отказывались нарушать пост. Мои родители хотя и были богобоязненны, но оба из-за хронических заболеваний пищеварительной системы (один – язвы желудка, другой – колита) постились мало и нестрого. Я восхищался «героизмом» своей бабушки и тети и под глубоким влиянием их примера с четырехлетнего возраста совершенно добровольно начал хранить все посты церковного года, и притом строжайше. Поскольку я был очень худым и слабым, отец опасался за мое здоровье и советовал мне есть, но я оставался непреклонным. Всякий раз, когда он пытался как-либо надавить на меня, я угрожал, что, если мне не будет предлагаться постная пища, я не буду вкушать вообще ничего. Мой приснопамятный отец, зная, что его маленький отпрыск отличается упорством в своих решениях и поэтому способен осуществить угрозу, отступал и таким образом всегда держал для меня постную пищу, к которой он, впрочем, не забывал присоединять разные пищевые добавки (сухофрукты, орехи и т. п.)… Вечная память обеим праведным женщинам, особенно тете, которая служила и мне, и моему делу с неподражаемым самоотречением до последнего издыхания, последовавшего в марте 1983 года!..

Тетя о. Епифания Александра Моя врожденная склонность к священству с воодушевлением возделывалась как моей бабушкой (по отцу) и тетей (сестрой отца), – обе женщины святой жизни, – так и священниками моего прихода, особенно духовником моего детства, почившим в 1946 или 1947 году, а затем и его преемниками. Поскольку слово коснулось этих двух праведных женщин, я чувствую необходимость подчеркнуть то значимое влияние, которое они оказали на меня, не столько своими словами, сколько своим «живым» примером. Этот пример неприметно и неощутимо постоянно вырисовывал неизгладимые черты в моей душе. Упомяну один показательный момент. Обе хранили с крайней строгостью все церковные посты. Даже когда они болели, например простудой, они отказывались нарушать пост. Мои родители хотя и были богобоязненны, но оба из-за хронических заболеваний пищеварительной системы (один – язвы желудка, другой – колита) постились мало и нестрого. Я восхищался «героизмом» своей бабушки и тети и под глубоким влиянием их примера с четырехлетнего возраста совершенно добровольно начал хранить все посты церковного года, и притом строжайше. Поскольку я был очень худым и слабым, отец опасался за мое здоровье и советовал мне есть, но я оставался непреклонным. Всякий раз, когда он пытался как-либо надавить на меня, я угрожал, что, если мне не будет предлагаться постная пища, я не буду вкушать вообще ничего. Мой приснопамятный отец, зная, что его маленький отпрыск отличается упорством в своих решениях и поэтому способен осуществить угрозу, отступал и таким образом всегда держал для меня постную пищу, к которой он, впрочем, не забывал присоединять разные пищевые добавки (сухофрукты, орехи и т. п.)… Вечная память обеим праведным женщинам, особенно тете, которая служила и мне, и моему делу с неподражаемым самоотречением до последнего издыхания, последовавшего в марте 1983 года!..

Годы шли. Вот я студент богословского факультета. Уже со школьной скамьи изучение отцов и посещение монастырей поставили в моей душе многие вопросы касательно «славы епископской». Во время моего студенчества этим исканиям был положен конец. Нет, разумеется, не из-за лекций преподавателей, но благодаря более глубокому и постоянному личному общению со святоотеческими книгами. Очи мои «поняли и узрели» и ум хорошо постиг смысл тщеты всего мирского, непостоянство и мимолетность «жалкой людской славы». Добавь к этому то, что я по характеру и душевному складу всегда чувствовал отвращение к тому, чтобы «выдвинуться» и «себя показать», к шуму и «восхвалению», и тянулся к уединению и безвестности, убеждался из ежедневного опыта, что епископское достоинство сопровождает многий мирской блеск, многая вельможная величавость, многая помпа, многая показность, многий шум, демонстративность, публичность. А вдобавок к этому – многая «благопокорность» каждому распоряжению «законно правящей власти». Итак, я был призван либо совместить в своей душе несовместимое, соединить противное одно другому, сочетать взаимоисключающее, либо создать, в согласии со своими наклонностями и стремлениями, «мечту» (то есть план) своего будущего. Задворки, тень, «угол», «лежать внизу»[9] – тянули меня как магнит; шум, выдвижение, аплодисменты, «гул толпы», многолетия, официальность, «великолепие», «протокол», высокие кафедры, епископские или другие, отталкивали меня «с несказанной силой» и вызывали у меня «душевную аллергию».

Задворки, тень, «угол» тянули меня как магнит; шум, аплодисменты, многолетия, официальность вызывали у меня «душевную аллергию»

Приснопамятные профессора П. Брациотис и Л. Филиппидис многократно и сильно понуждали меня (у меня сохранилось письмо Филиппидиса на эту тему) направить стопы по университетскому поприщу, а мой земляк К. Георгулис, главный секретарь тогдашнего министерства образования, предлагал мне трехлетнюю стипендию для обучения за границей. Я благодарил и без колебаний отказывался… В подтверждение того, насколько я с детства отвращался от выдвижения и «рекламы», расскажу вот что. Блаженной памяти митрополит Мессинийский Хризостом (Даскалакис) хотел совершить надо мной хиротесию во чтеца, когда я был учеником последних классов школы. Он назначил для этого воскресение святой Пасхи, а именно, торжественно и всенародно совершаемую «вечерю любви»[10]. Я спросил его, удовольствуется ли он одной хиротесией или намерен также произнести речь. «Конечно!» – ответил он в свойственной ему властной и величавой манере. И добавил: «Такие юноши, как ты, должны выставляться в пример для подражания. Это я и сделаю!». – «В таком случае, – ответил я, – я даже не приду в храм на вечерню». Не привыкший к противоречию, он буквально подскочил. На меня упал его испепеляющий орлиный взгляд. «Что ты сказал?» – вскричал он в гневе. «Я не приду даже в церковь, – спокойно повторил я. – Не могу вытерпеть мучения, чтобы меня хвалили перед всем церковным собранием в битком набитом храме. Если Вы не скажете ни слова обо мне, я приду и приму хиротесию, раз Вы того хотите. В противном случае я не явлюсь». Зная из предыдущего опыта неуступчивость «жестоковыйного» юноши, он изменил тактику (в чем был мастером) и начал самым ласковым тоном объяснять мне причины, по которым я должен согласиться (например, что это был бы «удобный случай побудить родителей возделывать в детях любовь к Церкви», что «мой пример доказывает, что сознательные чада Церкви являются прекрасными учениками» и т. п.). И заключил: «Не огорчай меня! Так нельзя! Ты знаешь, как я тебя люблю!». «Знаю, – ответил я, – и Ваша любовь меня глубоко трогает. Но именно потому, что Вы меня любите, Вас не может радовать мое мучение. А для меня будет мучением слушать перед стольким народом похвалы и панегирики, которые Вам внушит, и притом с большим преувеличением, Ваша действительно большая любовь ко мне. По крайней мере, раз уж Вы так хотите произнести речь, сделайте это на какой-нибудь простой субботней вечерне, когда количество молящихся в кафедральном соборе не превышает ста – ста пятидесяти человек (примечание: я говорю о том, что происходило около сорока лет назад). Так вместо мучения я претерплю просто страдание и испытание…». В итоге моя хиротесия совершилась хотя и «с похвалами», но на вечерне Фоминой Недели (то есть в субботу вечером).

Моя цель и мое решение – избегать официальных постов и высоких чинов и трудиться на малом, скромном и безвестном месте

Впрочем, помимо страстного желания «угла», безвестности, неприметности, еще одно желание сжигает «огнем невещественным» мое сердце со студенческих годов. Послужить Церкви Христовой безвозмездно. Слова апостола Павла: «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал: сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии» (Деян. 20: 33–34), «и трудимся, работая своими руками» (1 Кор. 4: 12), «так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования, но я не пользовался ничем таковым… ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою… Так в чем же моя награда? В том, что, благовествуя, я предлагаю Евангелие Христово безвозмездно» (1 Кор. 9: 14–18) и другие подобные им (1 Фес. 2: 9; 2 Фес. 3: 8) звучали во мне словно восхитительные ангельские мелодии и касались самых чувствительных (учитывая, что я от природы чувствовал презрение к деньгам) струн моей души. Хочу, стремлюсь, «жажду» подражать ему. Подобает – думал я – подражать ему. Но как? Я происхожу из семьи не бедной и не лишенной имущества, но жить на иждивении родителей – это неприемлемо. Так думал я. Апостол Павел «предлагал Евангелие Христово безвозмездно», но трудился «своими руками». Мне пришла мысль выучиться печатанию на машинке, чтобы заниматься этим «рукоделием» по два-три часа в день и так «служить своим нуждам», а от своей епитрахили не получать ни копейки. Недостатка в работе не будет. С дюжину моих друзей и одноклассников уже изучают право. Когда я стану клириком, они будут юристами. Разве они откажутся давать мне часть своей работы для печатания на машинке? Конечно нет! Вот легкое и надежное решение… (В итоге нашлось другое решение, идеальное для меня, «потому что Бог предусмотрел о мне нечто лучшее»[11]…).

О. Епифаний в молодости Время бежит… Уже несколько месяцев, как мне исполнилось двадцать пять и начался двадцать шестой год жизни. Предложения о рукоположении, поступающие со многих сторон, а начавшиеся уже с двадцати двух лет[12], становятся все более частыми. Время приближалось. Именно тогда приходит новое предложение, и притом совершенно неожиданное. Блаженной памяти архиепископ[13] Афинский Дорофей[14], который лично меня не знал, настоятельно просит меня через нашего общего знакомого Ф. Сперанцаса, его близкого друга и соратника, принять от него хиротонию и поступить в административный аппарат Афинской Архиепископии. Я благодарю, но решительно отклоняю предложение и заявляю, что вопрос со мной будет улажен иначе. Сперанцас настаивает, но я до конца отказываюсь. В скором времени совершается мое рукоположение. По моей горячей просьбе оно состоялось на простой вседневной службе в присутствии самого узкого круга лиц. Стихарь, в который я был облачен, был белым, из самой простой ткани («пике»). Также я просил, чтобы все происходило в молчании. Епископ уважил мое желание и не произнес ни слова. (Я имею в виду, что он отказался от какой-либо речи по случаю хиротонии). Потрясающее выражение святого Игнатия Богоносца – «…три таинства крика, совершившиеся в безмолвии Божием» (Еф. 19: 1)[15], – отвечающее на сто процентов моему характеру, проникло в мою душу очень глубоко и научило меня, что то, что совершается «в безмолвии Божием» есть «таинство крика» и то, что есть «таинство крика», совершается «в безмолвии Божием». Такого рода «безмолвие» пленяло и радовало мое сердце. Как раз в те дни, то есть немного спустя после моего рукоположения 9 ноября 1956 года, я получил письмо горячо любимого и уважаемого мной о. Гервасия (Параскевопулоса)[16], в котором он поздравлял меня, выражал свои благопожелания и спрашивал о будущем, то есть как я планирую трудиться в Церкви в качестве клирика. Я ему отвечал, что моя цель и решение – избегать официальных постов и высоких чинов и трудиться на малом, скромном и безвестном месте. И продолжал: «Я не желаю ничего иного, как жить и умереть простым священником (примечание: я был еще диаконом), вдалеке от официальных постов и чинов, довольствуясь общением с моим Господом, моими книгами, моими размышлениями и немногими избранными душами. Помолитесь, чтобы мне не сойти с этого пути». Получаю в ответ потрясающее письмо, которое прилагаю в виде копии[17]:

О. Епифаний в молодости Время бежит… Уже несколько месяцев, как мне исполнилось двадцать пять и начался двадцать шестой год жизни. Предложения о рукоположении, поступающие со многих сторон, а начавшиеся уже с двадцати двух лет[12], становятся все более частыми. Время приближалось. Именно тогда приходит новое предложение, и притом совершенно неожиданное. Блаженной памяти архиепископ[13] Афинский Дорофей[14], который лично меня не знал, настоятельно просит меня через нашего общего знакомого Ф. Сперанцаса, его близкого друга и соратника, принять от него хиротонию и поступить в административный аппарат Афинской Архиепископии. Я благодарю, но решительно отклоняю предложение и заявляю, что вопрос со мной будет улажен иначе. Сперанцас настаивает, но я до конца отказываюсь. В скором времени совершается мое рукоположение. По моей горячей просьбе оно состоялось на простой вседневной службе в присутствии самого узкого круга лиц. Стихарь, в который я был облачен, был белым, из самой простой ткани («пике»). Также я просил, чтобы все происходило в молчании. Епископ уважил мое желание и не произнес ни слова. (Я имею в виду, что он отказался от какой-либо речи по случаю хиротонии). Потрясающее выражение святого Игнатия Богоносца – «…три таинства крика, совершившиеся в безмолвии Божием» (Еф. 19: 1)[15], – отвечающее на сто процентов моему характеру, проникло в мою душу очень глубоко и научило меня, что то, что совершается «в безмолвии Божием» есть «таинство крика» и то, что есть «таинство крика», совершается «в безмолвии Божием». Такого рода «безмолвие» пленяло и радовало мое сердце. Как раз в те дни, то есть немного спустя после моего рукоположения 9 ноября 1956 года, я получил письмо горячо любимого и уважаемого мной о. Гервасия (Параскевопулоса)[16], в котором он поздравлял меня, выражал свои благопожелания и спрашивал о будущем, то есть как я планирую трудиться в Церкви в качестве клирика. Я ему отвечал, что моя цель и решение – избегать официальных постов и высоких чинов и трудиться на малом, скромном и безвестном месте. И продолжал: «Я не желаю ничего иного, как жить и умереть простым священником (примечание: я был еще диаконом), вдалеке от официальных постов и чинов, довольствуясь общением с моим Господом, моими книгами, моими размышлениями и немногими избранными душами. Помолитесь, чтобы мне не сойти с этого пути». Получаю в ответ потрясающее письмо, которое прилагаю в виде копии[17]:

Патры 11.12.56.

О. Гервасий Возлюбленнейший отец Епифаний и присное чадо о Господе, раз уж твоя любовь назвала меня «герондой».

О. Гервасий Возлюбленнейший отец Епифаний и присное чадо о Господе, раз уж твоя любовь назвала меня «герондой».

Возмогай, укрепляйся и преуспевай могуществом силы[18] Того, Кто призвал тебя на дело Своего Благовествования, Спасителя нашего Христа.

Все, что ты написал мне в своем любезном письме, возрадовало и возвеселило сердце мое, в особенности же это: «Я не желаю ничего иного, как… довольствуясь общением с моим Господом, моими книгами…», а также желание «не сходить с этого пути».

Я был глубоко тронут и прослезился, прочитав это, потому что таково же было и мое желание и пламенная молитва, когда я возлюбил монашеское одеяние и богословие. Но, к сожалению, невольно я был увлечен и растратил многоценное время на пустые административные заботы, неразумно веря в восстановление и исправление! О! Как я заблуждался, глупый и несчастный! – Этеокл[19] мой и ныне, благодатью Господа моего, Епифаний мой! Будь внимателен, чтобы не заблудиться и не увлечься! Сохрани добрый залог, священство и исследования святоотеческих писаний, к изучению и усердию к которым ты “призван бысть”. Не отступи от точащейся из них благодати, чтобы письменными трудами и исследованиями исполнить, а лучше сказать, восполнить, Закон Благодати. С нежной отеческой любовью,

архим. Гервасий

Уже с 26 лет я вежливо, но твердо отклонял предложения возвести меня в пресвитера, желая неукоснительно соблюсти предписания священных канонов

Исследую, пишу, редактирую новое издание знаменитого «Добротолюбия» и других церковных изданий издательского дома А. и Е. Пападимитриу, а затем и других издательств, откуда доставляю себе средства к жизни (мои нужды с самого начала были ограничены самой малостью), служу (то есть диаконствую) в церквушке трех святителей (в Афинах, на ул. Менандра, 4), разумеется безвозмездно, или в параклисах[20] (св. апостолов и св. Пантелеимона) храма св. Иоанна Предтечи в Каламате[21] у о. Агафангела (Михайлидиса)[22] или, очень редко, в некоторых (трех-четырех) приходских храмах (когда езжу на свою малую родину), провожу беседы по воскресным вечерам в мужских группах на Менандра, 4 в Афинах и на двух подворьях каламатского монастыря Веланидья (на открытом воздухе, перед храмом св. Димитрия летом и в храме св. архангелов зимой), вместе с блаженной памяти о. Иоилем [23] проводим публичные диспуты с «проповедником» каламатских «евангеликов», изучаю многие тома «Греческой патрологии» Миня (Patrologia Graeca) из библиотеки кафедрального собора в Каламате и прочее, и так приходит время моего рукоположения во священника. До этого, уже с 26 лет, я отклонял, вежливо и сыновне-почтительно, но твердо, предложения рукоположившего меня епископа возвести меня в пресвитера, заявляя каждый раз, что желаю неукоснительно соблюсти предписания священных канонов. Но вот мне исполнилось 30 лет и больше нет никакого оправдания для отказа. И вновь меня рукополагают в обычный день. Узкий круг приглашенных. Поскольку была одна из суббот Великого Поста (март 1961), в храме были молящиеся, не имеющие отношения ко мне. В общем счете число присутствующих не превышало семидесяти-восьмидесяти человек. Моя просьба была услышана еще раз: ни поздравительных речей, ни ответных речей.

О. Иоиль Годы летят… Центром моей духовной деятельности (с разрешения и благословения всех сменявшихся Афинских архиепископов) был малый параклис Общества трех святителей. Основание общества одобрил и благословил архиепископ Афинский приснопамятный Хризостом Пападопулос[24], он же совершил закладку здания. А когда оно было закончено, лично совершил его освящение. Другим центром деятельности было здание Лонговардского монастыря (где я и живу) на ул. Македониас, 24 с малым параклисом Живоносного Источника, также воздвигнутым (как и все здание) попечением особого общества, которое функционировало не только по благословению, но и под почетным председательством тогдашнего архиепископа Афинского Феоклита II (Панайотопулоса)[25], что обозначено и на соответствующей мраморной доске…

О. Иоиль Годы летят… Центром моей духовной деятельности (с разрешения и благословения всех сменявшихся Афинских архиепископов) был малый параклис Общества трех святителей. Основание общества одобрил и благословил архиепископ Афинский приснопамятный Хризостом Пападопулос[24], он же совершил закладку здания. А когда оно было закончено, лично совершил его освящение. Другим центром деятельности было здание Лонговардского монастыря (где я и живу) на ул. Македониас, 24 с малым параклисом Живоносного Источника, также воздвигнутым (как и все здание) попечением особого общества, которое функционировало не только по благословению, но и под почетным председательством тогдашнего архиепископа Афинского Феоклита II (Панайотопулоса)[25], что обозначено и на соответствующей мраморной доске…

Архимандрит Епифаний В этом году (1986) исполняется, с Божией помощью, двадцать пять лет моего священнического служения. Изложить ли то, что было совершено, благодатию и щедротами и человеколюбием Господним, за этот промежуток времени? Но это совершенно чуждо моим принципам и моему характеру. Да ведь и все, что сделано, Ему принадлежит; мое «достижение» – только мои грехи. Но поскольку меня «осуждают» (пишу это слово в кавычках, поскольку знаю, что это осуждение и произносится по любви, и несет в себе похвалу моей скудости) досточтимые отцы и братья за то, что я «причинил ущерб» (!!!) Церкви, не приняв возведение во епископа, я не могу вынести искушения не сказать следующее. Моя совесть свидетельствует, что я, как минимум, не скрыл данный мне динарий (динарий: не талант!) в земле. Благословляю из глубины сердца Святого Бога, что «благодать Его во мне не была тщетна»[26]. Плодом моей незаметной и тихой деятельности стали две сотни (как минимум) неимущих молодых людей, изучивших различные науки (я имею в виду покрытие расходов на их образование), а также примерно сотня юношей, облачившихся в рясу; одни – в монашескую, другие – в священническую, брачного или безбрачного духовенства. Упомянуть ли о пособиях нуждающимся в средствах и лекарствах (ты живешь около меня и знаешь, что через специальное «юридическое лицо», во избежание нареканий за ведение дел, – ответственность за которые с самого начала была вручена не в мои руки, но в руки других, – прошли десятки миллионов на благотворительные цели; туда же направляются средства, остающиеся от издания моих книг, которые имеют широкое хождение), о создании групп по сдаче крови для оперируемых больных, о примирении супругов, о предупреждении разводов, о предотвращении задуманных абортов, о пришествии в мир детей (многие из них сегодня студенты!..), осужденных на то, чтобы не родиться, потому их родители отказались от дальнейшего деторождения, об обращении раскольников и еретиков, о крещениях, по оглашении, достаточного количества инославных (всегда по распоряжению епископа), о легализации отношений беззаконно сожительствующих[27], о возрождении душ, и прочая, и прочая? Но все это для имеющих некоторую ревность священников [m. S.5] есть «рутина» их жизни. Конечно, мне больно называть все эти дела, которые совершались вдалеке от всякой публичности и шума, в крайнем молчании, «в безмолвии Божием», но моя боль утихает от мысли, что этот текст, хотя и является необходимой «апологией», не предназначен для публики. Наконец, я мог бы спросить: несмотря на мои страдания из-за болезней и в целом хрупкого здоровья, несмотря на постоянную занятость духовной деятельностью, на какую борьбу моей Церкви я не явился с готовностью? Если я и не «украсил» кафедр, если я и не «придал блеску» службам (не имея ни слуха, ни голоса, я был совершенно к тому непригоден…), если я и не входил с помпой в храмы, влача мантию с длинным «хвостом», при предшествующих иереях и диаконах и мелодично звенящих колокольцах, если я и не выслушивал «многолетий» от сладкозвучных хоров, если я и не благословлял народ дикирием-трикирием, если я и не ходил парадом по улицам в украшенном золотом облачении посреди шеренг солдат под звуки духового оркестра, если…, если…, если… но я не был и трусом и дезертиром. Пусть и был я «вольным стрелком», но всегда – на поле боя. С какими врагами Церкви я не сражался через письма, статьи, книги, нескончаемые дискуссии частно и публично? Какие животрепещущие для Церкви темы я обошел молчанием или безразличием? Какие церковные интересы я не защищал всеми силами со своего незначительного и скромного места? Но положу-ка я «хранение устам моим»[28], потому что незаметно увлекся и «дошел до неразумия, хвалясь»[29]… Боже, милостив буди мне, грешному!

Архимандрит Епифаний В этом году (1986) исполняется, с Божией помощью, двадцать пять лет моего священнического служения. Изложить ли то, что было совершено, благодатию и щедротами и человеколюбием Господним, за этот промежуток времени? Но это совершенно чуждо моим принципам и моему характеру. Да ведь и все, что сделано, Ему принадлежит; мое «достижение» – только мои грехи. Но поскольку меня «осуждают» (пишу это слово в кавычках, поскольку знаю, что это осуждение и произносится по любви, и несет в себе похвалу моей скудости) досточтимые отцы и братья за то, что я «причинил ущерб» (!!!) Церкви, не приняв возведение во епископа, я не могу вынести искушения не сказать следующее. Моя совесть свидетельствует, что я, как минимум, не скрыл данный мне динарий (динарий: не талант!) в земле. Благословляю из глубины сердца Святого Бога, что «благодать Его во мне не была тщетна»[26]. Плодом моей незаметной и тихой деятельности стали две сотни (как минимум) неимущих молодых людей, изучивших различные науки (я имею в виду покрытие расходов на их образование), а также примерно сотня юношей, облачившихся в рясу; одни – в монашескую, другие – в священническую, брачного или безбрачного духовенства. Упомянуть ли о пособиях нуждающимся в средствах и лекарствах (ты живешь около меня и знаешь, что через специальное «юридическое лицо», во избежание нареканий за ведение дел, – ответственность за которые с самого начала была вручена не в мои руки, но в руки других, – прошли десятки миллионов на благотворительные цели; туда же направляются средства, остающиеся от издания моих книг, которые имеют широкое хождение), о создании групп по сдаче крови для оперируемых больных, о примирении супругов, о предупреждении разводов, о предотвращении задуманных абортов, о пришествии в мир детей (многие из них сегодня студенты!..), осужденных на то, чтобы не родиться, потому их родители отказались от дальнейшего деторождения, об обращении раскольников и еретиков, о крещениях, по оглашении, достаточного количества инославных (всегда по распоряжению епископа), о легализации отношений беззаконно сожительствующих[27], о возрождении душ, и прочая, и прочая? Но все это для имеющих некоторую ревность священников [m. S.5] есть «рутина» их жизни. Конечно, мне больно называть все эти дела, которые совершались вдалеке от всякой публичности и шума, в крайнем молчании, «в безмолвии Божием», но моя боль утихает от мысли, что этот текст, хотя и является необходимой «апологией», не предназначен для публики. Наконец, я мог бы спросить: несмотря на мои страдания из-за болезней и в целом хрупкого здоровья, несмотря на постоянную занятость духовной деятельностью, на какую борьбу моей Церкви я не явился с готовностью? Если я и не «украсил» кафедр, если я и не «придал блеску» службам (не имея ни слуха, ни голоса, я был совершенно к тому непригоден…), если я и не входил с помпой в храмы, влача мантию с длинным «хвостом», при предшествующих иереях и диаконах и мелодично звенящих колокольцах, если я и не выслушивал «многолетий» от сладкозвучных хоров, если я и не благословлял народ дикирием-трикирием, если я и не ходил парадом по улицам в украшенном золотом облачении посреди шеренг солдат под звуки духового оркестра, если…, если…, если… но я не был и трусом и дезертиром. Пусть и был я «вольным стрелком», но всегда – на поле боя. С какими врагами Церкви я не сражался через письма, статьи, книги, нескончаемые дискуссии частно и публично? Какие животрепещущие для Церкви темы я обошел молчанием или безразличием? Какие церковные интересы я не защищал всеми силами со своего незначительного и скромного места? Но положу-ка я «хранение устам моим»[28], потому что незаметно увлекся и «дошел до неразумия, хвалясь»[29]… Боже, милостив буди мне, грешному!