- Часть 1 – «Я пастырь и от народа не уйду. Я должен идти на жертву»

- Часть 2 – «Красноармейцы плясали на его могиле, приговаривая: “А ну-ка, воскресни!”»

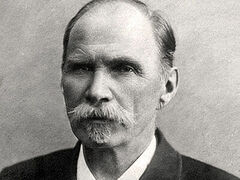

Священномученик Сергий Увицкий Настоятелем моего родного Покровского собора в Камышлове был священномученик Сергий Увицкий, о чем долгое время никто не знал. И откуда мог знать, если ни в городских архивах, ни в музейных запасниках не сохранилось никаких документов, ни одной фотографии или упоминания о нем? Помню, кто-то из прихожан обратился в музей, через какое-то время ему выдали непонятно как попавшую в запасники фотографию святого праведного Иоанна Кронштадтского. А о ректоре Камышловского духовного училища и настоятеле главного городского храма, Покровского собора, в доме которого собиралась вся просвещенная публика, – ничего.

Священномученик Сергий Увицкий Настоятелем моего родного Покровского собора в Камышлове был священномученик Сергий Увицкий, о чем долгое время никто не знал. И откуда мог знать, если ни в городских архивах, ни в музейных запасниках не сохранилось никаких документов, ни одной фотографии или упоминания о нем? Помню, кто-то из прихожан обратился в музей, через какое-то время ему выдали непонятно как попавшую в запасники фотографию святого праведного Иоанна Кронштадтского. А о ректоре Камышловского духовного училища и настоятеле главного городского храма, Покровского собора, в доме которого собиралась вся просвещенная публика, – ничего.

Священномученика Сергия Увицкого прославили на Архиерейском Соборе 2006 года, а его икона появилась в нашем храме спустя десять лет. Помню, стою, смотрю на икону и думаю, какое это чудо – прикоснуться к жизни святого, который жил не когда-то в древние времена, о которых мы понятия не имеем, а совсем недавно. У них было радио, у нас интернет, они устраивали музыкальные вечера, у нас – клубы, они гуляли по вечерам по знаменитой Торговой улице, где фланировали богатые камышловские купцы, и мы гуляем мимо тех же самых домов сохранившегося купеческого квартала. И Покровский собор сохранился почти без изменений. Отец Сергий служил в алтаре, где мы сейчас служим, с этого амвона говорил народу проповеди, вот там, в углу на скамеечке, с какой-нибудь бабушкой сердобольной после службы разговаривал. У нас до сих пор в храме сохранились иконы, возле которых он молился, фрески, на которые он смотрел.

Павел Петрович Бажов, писатель Благодаря отцу Сергию с Камышловом на долгие годы связал свою жизнь известный уральский писатель Павел Петрович Бажов. Они близко сошлись в Екатеринбурге, где отец Сергий был ректором духовного училища, а Бажов – популярным преподавателем. Об их теплых отношениях говорит то, что Бажов был крестным Николая, сына Увицких. С назначением отца Сергия ректором Камышловского духовного училища он пригласил Павла Петровича занять место преподавателя, и вскоре тот переехал жить в Камышлов. Здесь была родина его супруги, Валентины Александровны, здесь жила ее мама и две сестры. После Екатеринбурга, где у семьи Бажовых были большие материальные трудности, жизнь в тихом уютном купеческом Камышлове казалась безоблачной и спокойной. «Нет такого города на Урале супротив Камышлова!» – впоследствии писал Бажов. Первое время семья Бажовых жила в доме Увицких возле Покровского собора. Бажов преподавал в Камышловском духовном училище, а потом в моей родной школе, тогда – женской гимназии № 1. С началом революционных волнений в 1917 году деятельного популярного преподавателя Бажова избрали городским главой от партии эсеров, что не помешало ему в 1918 году вступить в партию большевиков. Сегодня на доме висит памятная доска, где написано, что здесь жил известный советский писатель, а о хозяине – ни слова.

Павел Петрович Бажов, писатель Благодаря отцу Сергию с Камышловом на долгие годы связал свою жизнь известный уральский писатель Павел Петрович Бажов. Они близко сошлись в Екатеринбурге, где отец Сергий был ректором духовного училища, а Бажов – популярным преподавателем. Об их теплых отношениях говорит то, что Бажов был крестным Николая, сына Увицких. С назначением отца Сергия ректором Камышловского духовного училища он пригласил Павла Петровича занять место преподавателя, и вскоре тот переехал жить в Камышлов. Здесь была родина его супруги, Валентины Александровны, здесь жила ее мама и две сестры. После Екатеринбурга, где у семьи Бажовых были большие материальные трудности, жизнь в тихом уютном купеческом Камышлове казалась безоблачной и спокойной. «Нет такого города на Урале супротив Камышлова!» – впоследствии писал Бажов. Первое время семья Бажовых жила в доме Увицких возле Покровского собора. Бажов преподавал в Камышловском духовном училище, а потом в моей родной школе, тогда – женской гимназии № 1. С началом революционных волнений в 1917 году деятельного популярного преподавателя Бажова избрали городским главой от партии эсеров, что не помешало ему в 1918 году вступить в партию большевиков. Сегодня на доме висит памятная доска, где написано, что здесь жил известный советский писатель, а о хозяине – ни слова.

По воспоминаниям матушки Павлы Ивановны Увицкой, жизнь в Камышлове была самым безоблачным и светлым периодом в их жизни. Революцию и Гражданскую войну семья Увицких встретила в Камышлове. Когда в июле 1919 года Камышловскому духовному училищу было предписано эвакуироваться в Иркутск, отец Сергий вместе с другими преподавателями и их семьями попал в обоз отступающей Белой армии. В Иркутске Увицкие остановились у брата матушки Павлы – Владимира Ивановича, профессора Иркутского университета. Отец Сергий был прикомандирован к женскому духовному училищу преподавателем. После ожесточенных боев войска адмирала Колчака отступили, в город вошли большевики. Чтобы хоть как-то содержать семью, отец Сергий поступил счетоводом на аптечный склад фармацевтического подотдела Управления здравоохранения.

В июне 1920 года семья Увицких вернулась в Камышлов, отец Сергий вновь стал служить в Покровском соборе. Популярный в народе священник, чьи проповеди приходили послушать многие горожане, категорически не устраивал новую власть, объявившую открытую войну с Церковью. От отца Сергия потребовали прекратить проповедовать, угрожая арестом. Он ответил, что не может не говорить с народом о Христе, ведь это его священнический долг.

Он ответил, что не может не говорить с народом о Христе, ведь это его священнический долг

10 июля 1920 года отца Сергия арестовали прямо в Покровском соборе. Вместе с настоятелем было арестовано 47 прихожан, которые проходили как участники по делу «идейного врага народа и борца с Советской властью». Из записей политического дела № 117 по «обвинению гражданина Увицкого Сергея Александровича в антисоветской деятельности» следует, что, несмотря на угрозы и уговоры, арестованные прихожане отказались оговорить своего пастыря.

Воскресенье, люди пришли в храм на службу, мужчины, женщины с детьми, старики. Молятся, свечки ставят, к Причастию готовятся. В это время в храм врываются большевики, всех арестовывают, тащат в ЧК. Орут, матерятся, трясут перед носом наганом и требуют, чтобы они оговорили священника в том, что он настраивал их против советской власти. А люди отказываются оговаривать, им вера и совесть не позволяют. А у всех семьи, жены, дети, работа, положение в обществе, наконец. Тридцать шесть человек потом были приговорены к бессрочному заключению в лагере, но никто из них не изменил показаний.

На общем собрании прихода было составлено обращение к властям, сохранившееся до наших дней:

«Мы, верующие прихожане градо-Камышловского Покровского собора, собравшись по приглашению председателя нашего приходского совета, имели суждение о судьбе своего приходского священника отца Сергия Александровича Увицкого, недавно арестованного по распоряжению правящей власти, и по всестороннем обсуждении постановили: просить Комитет правящей власти освободить гражданина отца Сергия Увицкого из-под ареста и отдать его на поруки всего нашего общества как человека необходимого как для нас, прихожан, так и для его большого семейства, и как гражданина беспартийного, для судьбы нашей Российской Социалистической Федеративной Советской Республики совершенно безопасного, в чем грамотные подписуемся, а за неграмотных доверяем подписаться…»

Это письмо многое говорит о тех людях, простых камышловцах, вставших на защиту своего пастыря. О них не рассказывают на уроках истории, им не посвящена экспозиция в городском музее, но благодаря их мученическому подвигу Бог не оставляет милостью нашу землю.

Сколько таких городков по России, где святые исповедники говорили своим мучителям: «Не трогайте наших священников, они не говорили с нами ни о каких заговорах, они говорили с нами о Христе!».

Сначала отца Сергия заключили в Камышловской тюрьме, требуя признания в антисоветской пропаганде, но, ничего не добившись, спустя месяц перевели в Екатеринбургский губернский концентрационный лагерь. Там он заболел тифом и был помещен в тюремную больницу. Каким-то чудом за ним разрешили ухаживать крестной матери его младшего сына Николая, Марии Николаевне Сениловой. По случаю третьей годовщины Октябрьской революции власти объявили амнистию, и 12 декабря 1920 года бессрочную ссылку отцу Сергию заменили годом тюрьмы. В дальнейшем ему было запрещено возвращаться в Камышлов, он стал служить в Успенском соборе Верх-Исетского завода в Екатеринбурге, затем настоятелем храма праведного Симеона Верхотурского в Меркушино.

Обновленчество, с помощью которого советская власть пыталась разрушить Церковь изнутри, отец Сергий считал страшным злом

Обновленчество, с помощью которого советская власть пыталась разрушить Церковь изнутри, отец Сергий считал страшным злом, открыто называя обновленцев «волками в овечьей шкуре». Архимандрит Верхотурского Николаевского мужского монастыря Ксенофонт (Медведев) вспоминал, что отец Сергий принадлежал к тем пастырям, которые стояли за истинную православную веру и «были настроены к защите Патриарха». Ради защиты святителя-исповедника Патриарха Тихона вместе с другими священниками и верными прихожанами отец Сергий приехал в Москву на обновленческий Собор 1923 года. Когда его лишили права голоса и запретили выступать, он стал призывать народ стоять за каноническую православную веру и Патриарха Тихона.

Последнее место служения отца Сергия Увицкого – Выйско-Никольская церковь Нижнего Тагила. Когда в 1929 году власти решили ее закрыть, он стал призывать прихожан к покаянию, усиленной молитве и посту. Выступая перед народом, он говорил:

«Миряне! Производят гонение на Православную Церковь. Нам нужно сплотиться, не допустить осквернения и поругания православной веры и Церкви. Жизнь на земле становится тяжелой, и с каждым годом нас постигают разные бедствия. Это кара Божия за наши грехи, за наше неверие. Терпите, православные, переносите все напасти, как терпел и переносил наш Спаситель Иисус Христос. Мы терпением победим, как победил Христос. Возносите и восхваляйте имя Его, боритесь и страдайте за веру Христову, молитесь и утешайте молитвами святыми свою истинность. Бог милостив и нам поможет, услышит наши мытарства и гонение с нас снимет. О Господи, помоги нам!».

10 февраля 1930 года отца Сергия арестовали и посадили в Тагильский дом заключенных (Домзак). В постановлении об аресте говорилось:

«Увицкий С., являясь священником монархической религиозной ориентации, в целях противодействия социалистическому строительству, в связи с движением среди рабочих за изъятие церкви под культурные нужды, повел среди верующих антисоветскую деятельность».

В деле было записано:

«Священник Увицкий – человек очень начитанный, своими большими ораторскими способностями всегда привлекает большое количество верующих. Среди обывательско-нэпманской публики проповеди Увицкого находят подходящую почву. Он возбуждал верующую массу против коммунистов, не признающих учения Христова, и тем самым подрывал авторитет советской власти, вызывал вражду в отношении коммунистической партии, являющейся руководителем политической и хозяйственной жизни в СССР».

В ответ на эти обвинения отец Сергий написал заявление, в котором убедительно доказывал их абсурдность:

«…К моему изумлению, мне приписывается то, что я говорил якобы о нарождении антихриста, отождествляя его с компартией, указывал, будто бы близкий срок конца мира и тому подобное».

Его приговорили к пяти годам лагерей на Соловках. Больше на свободу он не вернулся

Его обвинили в антисоветской деятельности и приговорили к пяти годам лагерей в Вишерский исправительно-трудовой лагерь на Соловках, что при его крайне ослабленном здоровье было равносильно смертному приговору. Больше на свободу он не вернулся.

Матушка отправилась в лагерь вместе с сыном Николаем. В лагере знающего латынь священника поставили помощником лекаря. Медицинский пункт был расположен в доме в деревне рядом с лагерем. В одной половине была сапожная мастерская, в другой – больница. Посреди комнаты была натянута веревка с перекинутой простыней, разделявшей помещение на две половины, врачей и лекарств не было. «Как же ты лечишь?» – спросила матушка. – «Да как?! Святой водой и молитвой!» – ответил отец Сергий.

На последнем свидании отец Сергий передал супруге священнический деревянный кипарисовый крест с частицей Гроба Господня из Иерусалима, который как великую святыню ему оставил перед кончиной другой заключенный – пожилой протоиерей Николай.

Она шла на свидание вдоль колючей проволоки, и вдруг ее остановил идущий навстречу старик. Только по голосу она узнала в нем своего мужа

По воспоминаниям сына, отец Сергий стойко переносил заключение, но очень страдал, что был лишен возможности служить Божественную литургию. «Он был священником, и говорил, что очень хотел хоть еще раз постоять у престола Господня!» – вспоминал сын Николай последнее свидание с отцом. Господь услышал своего служителя, и теперь отец Сергий стоит у Престола Божия в Царстве Небесном и молится за нас.

Осенью 1931 года отца Сергия перевели в другой лагерь на Беломорканал. В октябре Павла Ивановна чудом получила разрешение на свидание и приехала к нему. Общаться им больше не разрешили. Ей было позволено увидеть супруга, когда его вывели на прогулку. Она шла на свидание вдоль колючей проволоки, и вдруг ее остановил идущий навстречу старик. Только по голосу она узнала в нем своего мужа: хотя отцу Сергию было чуть больше пятидесяти лет, от болезней он сильно опух, поседел и почти не мог ходить. Павла Ивановна заплакала и бросилась к супругу, но конвоир грубо ее оттолкнул. Им разрешили сказать друг другу лишь несколько слов, а затем отца Сергия увели в барак. Это была их последняя встреча. 12 марта 1932 года отца Сергия не стало, обстоятельства его смерти остались неизвестны.

В 2006 году протоиерей Сергий Увицкий был прославлен в лике святых как священномученик в Соборе новомучеников и исповедников Российских. Его память отмечается 28 февраля (13 марта).

Иерей Александр Писцов - настоятель храма Симеона Верхотурского в Обухово Мученик Александр Писцов родился в 1897 году в деревне Боровлянка Камышловского уезда. После рукоположения в священный сан служил на разных приходах. Последнее место служения – храм Симеона Верхотурского в пригороде Камышлова, селе Обуховское, где он был настоятелем до своего ареста в 1937 году.

Иерей Александр Писцов - настоятель храма Симеона Верхотурского в Обухово Мученик Александр Писцов родился в 1897 году в деревне Боровлянка Камышловского уезда. После рукоположения в священный сан служил на разных приходах. Последнее место служения – храм Симеона Верхотурского в пригороде Камышлова, селе Обуховское, где он был настоятелем до своего ареста в 1937 году.

В 1937 году началась новая волна репрессий среди священнослужителей и верующих в Камышловском уезде. Начальник Камышловского УНКВД по Челябинской области лейтенант Кадкин П.И. инициировал дело «Контрреволюционной монархической организации церковников» в Камышловском и Пышминском районах, по делу были арестованы 29 человек, в том числе 15 священнослужителей, большей частью настоятелей храмов и 14 прихожан. Все они были признаны виновными и приговоренными «тройкой» НКВД по Челябинской области к высшей мере наказания – расстрелу.

Дело протоиерея Сергея Увицкого По делу проходило 14 священников и дьякон Закамышловской церкви:

Дело протоиерея Сергея Увицкого По делу проходило 14 священников и дьякон Закамышловской церкви:

- Бирюков Павел Владимирович, 54 года (1883 г.р.), священник церкви с. Галкинского Камышловского района;

- Вознесенский Владимир Петрович, 60 лет (1877 г.р.), протоиерей церкви с. Закамышловского Камышловского района и благочинный церквей Камышловского округа;

- Захаров Антоний Николаевич, 44 года (1893 г.р.), заштатный священник;

- Замятин Федор Петрович, 69 лет (1868 г.р.), священник церкви п. Пышма;

- Кузнецов Александр Иванович, 44 года (1893 г.р.), священник церкви с. Пульниково Камышловского района;

- Старцев Петр Всеволодович, 60 лет (1877 г.р.), заштатный священник;

- Писцов Александр Афанасьевич, 40 лет (1897 г.р.), священник церкви с. Обухово Камышловского района;

- Победоносцев Константин Дмитриевич, 45 лет (1892 г.р.), священник церкви с. Шилкинского Камышловского района;

- Топорков Семен Константинович, 57 лет (1880 г.р.), священник церкви с. Закамышловского Камышловского района;

- Холодковский Владимир Павлович, 42 года (1895 г.р.), священник церкви с. Тупицыно Пышминского района;

- Сильвинский Николай Павлович, 68 лет (1869 г.р.), священник церкви с. Красноярского Камышловского района;

- Чичиланов Павел Назарович, 64 года (1873 г.р.), священник церкви с. Володино Камышловского района;

- Чирков Михаил Яковлевич, 55 лет (1882 г.р.), священник церкви с. Никольского Камышловского района;

- Якутович Владимир Николаевич, 49 лет (1888 г.р.), протоиерей церкви п. Пышма и благочинный церквей Пышминского округа;

- Попов Василий Дмитриевич, 44 года (1893 г.р.), диакон церкви с. Закамышловского Камышловского района.

Одним из обвиняемых стал настоятель Свято-Симеоновской церкви села Обуховское иерей Александр Писцов, которому на момент ареста было 40 лет. Среди арестованных в Симеоновской церкви чудом не оказалось алтарника – будущего митрофорного протоиерея Василия Семенова, одного из старейших священнослужителей Екатеринбургской епархии (†2010). В роковой день, когда сотрудниками НКВД были арестованы настоятель, староста храма и несколько прихожан, его не было в храме, он уехал по делам в Камышлов, а когда вернулся, застал храм разграбленным и пустым, а всех, кого уважал и любил, арестованными.

Екатеринбургский старец советского времени иеросхимонах Константин (Шипунов) в домашней церкви Он родился в Камышлове 12 марта 1925 года. Здесь прошло все его детство и юность. Известно, что он вырос в верующей семье и с детства ходил с взрослыми в храм, где ему чрезвычайно нравилось. Он любил богослужения и молитву и при всяком удобном случае бежал в Церковь. Ужасы богоборчества только укрепили его желание посвятить свою жизнь Богу. Окончив школу, он поступил в медицинское училище в Екатеринбурге, что не мешало ему ходить в Церковь. При любой возможности после занятий он шел в храм, отстаивал службы, исповедовался и причащался. Несмотря на царившее вокруг безбожие, он хотел посвятить свою жизнь Богу и на этом пути нашел духовного отца – известного екатеринбургского пастыря, бывшего наставником и опорой многих и многих верующих – иеросхимонаха Константина (Шипунова; †1960). Это был человек высокой духовной жизни, опытный духовник и прозорливый старец, к которому за духовной помощью и наставлениями обращались сотни людей, среди которых были и известные советские деятели, и настоятели монастырей.

Екатеринбургский старец советского времени иеросхимонах Константин (Шипунов) в домашней церкви Он родился в Камышлове 12 марта 1925 года. Здесь прошло все его детство и юность. Известно, что он вырос в верующей семье и с детства ходил с взрослыми в храм, где ему чрезвычайно нравилось. Он любил богослужения и молитву и при всяком удобном случае бежал в Церковь. Ужасы богоборчества только укрепили его желание посвятить свою жизнь Богу. Окончив школу, он поступил в медицинское училище в Екатеринбурге, что не мешало ему ходить в Церковь. При любой возможности после занятий он шел в храм, отстаивал службы, исповедовался и причащался. Несмотря на царившее вокруг безбожие, он хотел посвятить свою жизнь Богу и на этом пути нашел духовного отца – известного екатеринбургского пастыря, бывшего наставником и опорой многих и многих верующих – иеросхимонаха Константина (Шипунова; †1960). Это был человек высокой духовной жизни, опытный духовник и прозорливый старец, к которому за духовной помощью и наставлениями обращались сотни людей, среди которых были и известные советские деятели, и настоятели монастырей.

Видя ревность своего духовного сына, отец Константин очень хотел, чтобы тот стал монахом, но Господь уготовал для него служение в миру. В 1960 году в возрасте 35 лет Василий Семенов был рукоположен в священника. Как и своему наставнику, отцу Василию пришлось пережить много гонений от властей, его арестовывали, ссылали. Он служил в Рижской епархии, затем вернулся в Екатеринбург: в уральской столице отец Василий служил в Иоанно-Предтеченском соборе, в Свято-Троицком кафедральном соборе, на Вознесенском Архиерейском подворье, в Храме-на-Крови.

Его запомнили не только как подвижника, но и как известного проповедника: в последние годы жизни он составил сборник проповедей с 1947 по 1993 годы, куда вошли проповеди как патриархов и митрополитов, так и студентов духовных учебных заведений. Помимо церковного служения, главным делом своей жизни отец Василий считал составление биографий и прославление священнослужителей, погибших в годы репрессий на Урале, многих из которых ему довелось знать лично.

В годы безбожия Господь посылал верующим помощь для укрепления веры. Во время «хрущевской оттепели» в 1960 году по протесту прокурора Свердловской области дело № 8965 «Контрреволюционной монархической организации церковников в Камышловском и Пышминском районах» было отправлено на дополнительную проверку. Тому предшествовали следующие обстоятельства: инициатор этого громкого дела – начальник Камышловского УНКВД по Челябинской области Кадкин П.И. – за злоупотребление занимаемым им служебным положением в 1941 году был осужден Военным трибуналом войск НКВД Урал ВО и приговорен к высшей мере наказания – расстрелу.

Изучив материалы дела, следственной группой было установлено, что так называемая «контрреволюционная монархическая организация», участниками которой якобы являлись осужденные по данному делу, была создана работниками следствия искусственно, все показания обвиняемых были получены с применением к ним физического и психического воздействия.

В постановлении говорилось:

«…при наличии всего указанного выше считать доказанным вмененный осужденным состав преступления не представляется возможным, в силу чего, соглашаясь с доводами протеста, президиум постановил: Протест прокурора Свердловской области удовлетворить. Постановление тройки УНКВД по Чел. обл. от 11 августа 1937 года в отношении граждан (список 29 человек) признать сфабрикованным».

Сохранилась его рукописная молитва «О спасении Церкви Православной», которую он написал незадолго до своего расстрела

Одним из расстрелянных по этому делу был священномученик Николай Сильвинский, настоятель церкви села Красноярского Камышловского уезда. Кроме стандартных обвинений, что он «открыто выступал с амвона церкви с проповедями, новую Конституцию истолковывал в контрреволюционном духе», в следственном деле сохранилась его рукописная молитва «О спасении Церкви Православной», которую он написал незадолго до своего расстрела. Эта молитва лучше всех слов передает смысл добровольной жертвы и страданий за свою веру и Христа. Это бесценное свидетельство веры, оставленное нам священником, идущим на мученический Крест и молившимся о спасении родного Отечества, за народ и врагов:

«Господи Боже, Спаситель наш, к Тебе припадаем с сокрушенным сердцем и исповедуем грехи и беззакония наши, которыми раздражили Твое милосердие и затворили щедроты Твои. Поэтому праведный суд Твой постиг нас. Господи, раздоры и нестроения объяли нас, вражда и злоба умножились до зела. Еще и на Церковь Твою святую воздвиглось лютое гонение, чтобы уставы ее разрушить, учение закона Твоего попрать, благодеяние дому Твоему осквернить и служителей и благовестников Слова Твоего оскорблять и изгонять.

Но, примилосердный Господи, призри с высоты святой Твоей на слезные мольбы нищих и скорбных людей твоих, перемени гнев Твой на милосердие и подай нам помощь от скорби.

Как и во дни древние, в годину искушений страна наша только верою Христовою от гибели спаслась, только молитвою и слезами покаяния от казней и судей вражьих избавилась. Поэтому и в умилении сердца взываем к Тебе: сохрани ныне Отечество наше, воспламени в сердцах наших любовь к Церкви Твоей святой и научи нас крепко, даже до смерти, стоять за святую веру Твою и за славу имени Твоего Святаго. И этим утверди и прославь Церковь Твою всесильною крепостью Твоею, от всяких злых обстоятельств избавь ее.

О распинающих Тебя, милостивый милосердный Господи, рабам твоим и о врагах молиться повелеваешь. Ненавидящих и обижающих нас прости, не воздай им, Господи, по делам их и по лукавству начинаний их, не ведают ибо, что творят. Но к братолюбной и добродетельной наставь их жизни, да обратятся к Тебе, своему Владыке, и вместе с сынами Церкви прославят Тебя, Единого в Троице прославляемого Бога во веки веков».

Один из главных духовных авторитетов нашего времени, Сербский Патриарх Павел, 34 года прослуживший в многострадальном Косове и Метохии, в древних сербских православных краях, пострадавших от турецкого ига, албанских фашистов и безбожных коммунистов, неоднократно говорил: «Мы не выбирали ни страну, где родимся, ни народ, в котором родимся, ни время, в котором родимся, но выбираем одно: быть людьми или нелюдями».

Их наследие особенно важно не потому, что они страдали, а потому, что они любили

Несмотря на репрессии и гонения, камышловские священномученики продолжали служить в храмах и заботиться о вверенной им Богом пастве, утешая и укрепляя людей в те трагические времен. Они не желали и не искали подвигов, до последнего выполняя свой священнический пастырский долг. Их наследие особенно важно не потому, что они страдали, а потому, что они любили. Любили святой жертвенной любовью людей и Бога даже до смерти. И, оставшись верными Христу, они победили смерть. Это для нас главное.

Святые камышловские новомученики, молите Бога о нас!