С детства, сколько себя помню, в заветных отцовских шкафах антресолей хранилась в нашем доме стопка старых пожелтевших журналов «Нива» и «Огонек» времен Первой мировой войны. Время от времени я доставал их с необъяснимым трепетом и благоговением, разбирал, листал, просматривал, точно прикасаясь к иной, неведомой жизни. Одно меня огорчало – в журналах этих говорилось большей частью о какой-то скучной и грустной войне… то есть понятно, что война не может и не должна быть веселой и радостной, но мы-то привыкли всё-таки к рассказам о войне Великой Отечественной, и у нее был какой-то иной, героический, возвышенный дух. А та война, о которой нудно повествовалось страница за страницей в старых пожелтевших журналах, казалась тусклой что ли, безнадежной.

Я читал репортажи военных корреспондентов, победные реляции и сообщения о поражениях, художественные рассказы, стихи, опубликованные на страницах этих журналов, – и тусклое непробиваемое чувство сопутствовало мне неизменно, так что, сколько я ни брался за этот «трудный» материал, сколько ни пытался вчитываться внимательно в то, что было написано в журналах, ощущение тоски и тусклости не проходило.

Теперь я чуть больше узнал о той страшной войне. Но чувство «тусклости» так и осталось. И еще пришло мне на ум словосочетание – неблагодарная война. Странное, в общем, словосочетание, но, тем не менее, оно настойчиво просится на язык. Почему? Думаю, потому, что другие войны хоть и были не менее страшны, но они оставили после себя некий шлейф ратной славы и осмысленной памяти. Мы понимаем, за что воевали наши предки, и готовы преклонить перед их памятью головы. Но эта война… Она прошла мучительно, трудно и закончилась, словно ее скомкали и выбросили стыдливо в корзину, как плод неуместного и смутного творчества.

Эти люди – тысячи, сотни тысяч – шли воевать с упованием в сердце, с верой в то, что они совершают Божие дело – идут воевать за веру, царя и Отечество.

Те, другие, павшие в иных войнах… в войне 1812 года, например, во время Первой Крымской кампании или в Великой Отечественной войне – мы их вспоминаем, о них молимся, их имена овеяны какой-то светлой памятью, славой самоотвержения и святой жертвы всесожжения за Отчество… Но всё это можно сказать и о воинах, павших в Первой мировой войне. Тем не менее, их имена забыты, подвиг неоценен, и всё, что связано с этой войной, необъяснимо тонет в каком-то мраке и безысходной печали. А ведь эти люди – тысячи, сотни тысяч – шли воевать с упованием в сердце, с верой в то, что они совершают Божие дело – идут воевать за веру, царя и Отечество. И сотни тысяч из них так и сложили свои головы с этой верой… А мы их не то чтобы не помним, а даже и не хотим вспоминать…

Многие из них, верю, достигли святости за свою самоотверженность, веру и честность, и даже думаю, много таких.

Думаю, надо нам вздохнуть поглубже, собраться с духом и вглядеться повнимательнее в то, что происходило тогда, вглядеться с благодарной памятью о наших православных соотечественниках, живот свой за веру, царя и Отечество положивших, тем более что все они живы – и это единственная отрада и радость, которая переполняет меня при мысли о той войне. Все они живы в вечности и, может быть, ждут наших молитв о них и за нас, вероятно, молятся, а многие из них, верю, достигли святости за свою самоотверженность, веру и честность, и даже думаю, много таких. А ведь эта радость – наше сокровище, наше живое и неистощимое наследие.

Я давно уже задумал к столетию той войны серию публикаций. Мне хотелось поделиться и тем интересным, что я нашел в своих «домашних» старых журналах, и рассказать о деде моем, который воевал на той войне… Вот с деда я и начну. А точнее – с его стихов.

Гиганты

Как гиганты, в тумане ночном

Мы в порядке идем боевом,

Как виденья во мраке ночном.

Блеском залпов объят горизонт,

Весь в огне неприятельский фронт.

Мы туда, где гремит горизонт.

Демон боя на бой нас зовет,

Мы идем без оглядки вперед,

Голос громко нас в битву зовет.

Смерть в лицо мы увидим в дыму.

Не поможет там свой своему,

Не узнать там и брата в дыму.

И кругом непроглядная ночь!

И от света уходим мы прочь

В непроглядную, в вечную ночь!

Может быть, и не вспомнят о нас.

Одиноки бойцы в этот час,

Одиноки бойцы в этот час!

Шавли (Литва), 1916 г.

Семья, из обедневших дворян, по меркам того времени была самой обыкновенной и относительно небольшой – папа, мама да пять душ детей.

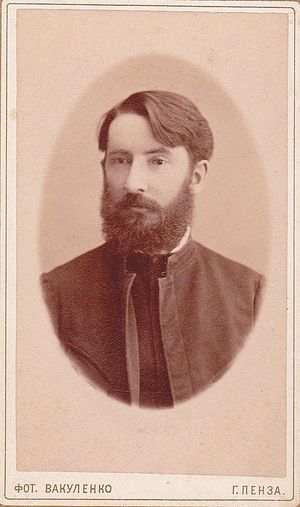

Мой двоюродный дед Борис Шишкин, участник Первой мировой войны, родился в 1890 году в Раненбурге Рязанской губернии. Семья его, из обедневших дворян, по меркам того времени была самой обыкновенной и относительно небольшой – папа, мама да пять душ детей: Борис, Вера, Митя, Шура и Елена (или Лиля, как ее называли домашние). Жили скудно и трудно, но дружно, в любви и трогательной заботе друг о друге. Папа – Анатолий Петрович – в юности уехал из родового гнезда (имения Братовка) на Кавказ и снискал себе славу человека, умевшего ладить с местными князьями-горцами.

Недавно в Российской государственной библиотеке я обнаружил книжку с его рассказами «Из жизни переселенцев», где выведены самобытные и яркие характеры. Из кавказских странствий Анатолий привез красавицу-казачку Евфимию. Человек она тоже была неординарный. Самостоятельно выучилась читать и писать, но писала без соблюдения правил орфографии и пунктуации, просто по принципу «как слышу, так и пишу». Семья была содержанием и смыслом всей ее жизни. Сердечная, добрая, воплотившая лучшие черты жены и матери, она сама ходила на базар, топила печь, готовила, штопала, убирала, читала сказки детям, всех обнимала своей любовью, всех готова была утешить и приласкать. Глава семьи, Анатолий, служил страховым агентом Волжского пароходства и по делам службы постоянно пребывал в разъездах. Семья долгое время кочевала вместе с ним по разным городам, пока не осела в Крыму. Старшая сестра, Вера, училась в Москве на Высших строительных курсах, к ней негласно относились как к «выбившейся в люди». Мама Фима писала ей нежные письма.

«Тебе скоро будет 18 лет, ты совсем уже большая, а я всё считала тебя маленькой девочкой. Но смотри не обрадуйся, что ты большая, и не вздумай влюбиться в какого-нибудь дурака. Скоро вышлю тебе гостинец. Какой – не скажу, но не думай, что я могу выслать что-нибудь необыкновенное, а так себе – что смогу, а лучшего и взять нечего…

Я пока здорова, но только сильно устаю и болят руки от работы, а прислуга здесь очень дорогая и всё нехорошего поведения. И кухарку я не держу, а сама хожу на базар каждый день. Базар далеко, и, конечно, сильно устаю. Помогают мне и Митя, и Шура, и даже маленькая Лиля ходит в лавку и кормит кур. У нас, конечно, есть и собаки – целых три, это уже завел Митя, кур тоже завел Митя, теперь просит купить ему настоящую лошадь…

«Сегодня дети целый день писали тебе письма. Митя говорит: “Когда вся семья дома – тогда гораздо веселее”…»

Сегодня дети целый день сегодня писали тебе письма. Митя говорит: “Когда вся семья дома – тогда гораздо веселее”, и когда увидел твою карточку, то заплакал, а картинкам очень обрадовался. Папа тоже всем прислал открытки. Напиши, когда ты приедешь, – мальчики непременно хотят тебя встретить… Когда Господь приведет, что мы соберемся все вместе?! Это самое большое счастье матери, когда все дети при ней…»

О детстве Бориса мне известно мало, знаю только, что около 1905 года, когда семья перебралась в Крым, жили сначала где-то в Байдарской долине. Там Борис познакомился и стал общаться с писателем Скитальцем (Степаном Гавриловичем Петровым), у которого в долине был дом. В это время Борис сам начал писать стихи и прозу. Позже семья перебралась ближе к Алуште и поселилась возле горы Кастель.

Закончил Борис всего четыре класса реального училища, думал поступать в университет да так и не собрался, во многом из-за отсутствия средств. Писал сказки, рассказы, уже во время войны в издательстве братьев Салаевых вышла у него книжка. В архиве Государственной публичной библиотеки я нашел эту книжицу. Называется она так: «Ванька-охотник и другие рассказы из детской жизни». Сборник простых и трогательных зарисовок из хуторской жизни, написанных живым языком.

Незадолго до войны Борис пережил страшное потрясение: умерла нелепо, внезапно, отравившись несвежей рыбой, его любимая девушка Настя Благославова. Удар был вдвойне тяжелым потому, что незадолго до этого Настя рассталась с Борисом, и у нее появился «официальный» жених. Он же ее, к слову, и повел в тот ялтинский роковой ресторан. Как я понимаю, Борис по природе своей был однолюб – из тех, чувства кого не меняются от времени и перемены обстоятельств. Смерть Насти глубоко потрясла Бориса. Он много размышлял об этой смерти, тосковал и писал стихи.

Лунный свет

Светит месяц мне в окно,

Я лежу, я всё не сплю,

Я люблю тебя давно,

Я всегда тебя люблю.

Как печален лунный свет,

Как тоскливо светит он!

Что тебя на свете нет –

Это правда, а не сон.

Светит месяц мне в окно,

Я лежу, я всё не сплю.

Я и мертвую равно,

Как немертвую, люблю.

Каменка Днепровская

Когда началась Первая мировая война, Бориса, которому на тот момент было 24 года, не взяли в армию по причине слабого зрения, но уже через полгода, во время очередной волны мобилизации, он был призван и воевал рядовым в составе 289-го Коротоякского пехотного полка. Но воевал он недолго, всего-то три месяца, после чего попал в плен во время так называемого Великого отступления. Произошло это на Галицком фронте 22 мая 1915 года. Это был тяжелый период для русской армии. Вот как об этом писал впоследствии А.И. Деникин:

«Весна 1915 года останется у меня навсегда в памяти. Великая трагедия русской армии – отступление из Галиции. Ни патронов, ни снарядов. Изо дня в день кровавые бои, изо дня в день тяжкие переходы, бесконечная усталость – физическая и моральная; то робкие надежды, то беспросветная жуть…»

А вот как о своем пленении написал сам Борис:

Сомнение

В тот день, когда был принят бой

И безумство овладело нами,

И пошли мы добывать штыками

Честь и славу для земли родной, –

Высоко понес над головой

Я полка заслуженное знамя, –

В этот день как воин и герой

О, зачем не пал я под грозой!

Но сдался, пошел к врагам в неволю –

Коротать с рабами злую долю,

Съединяя с ними жребий свой!

Предпочесть бы смерть в открытом поле

И псалом попа за упокой!

Дубиса (Литва), 22 мая 1916 г.

Он воевал рядовым в составе 289-го Коротоякского пехотного полка, того самого, в котором служил известный священник – иеромонах Евтихий (Тулупов).

Брат Бориса, Александр, вспоминал, что в последнее время жизни Борис часто повторял последние строки этого стихотворения вслух. К слову, именно в Коротоякском полку служил известный священник – иеромонах Евтихий (Тулупов), с крестом в руках поднявший в июле того же 1915 года на прорыв окруженные части и погибший в бою. И, возможно, та строчка стиха, где говорится о «псалме попа за упокой», отражает конкретную реальность, когда отец Евтихий читал Псалтирь по усопшим, свидетелем чего мог быть Борис.

Под этими стихами, простыми, светлыми, стоят адреса : Нейхаммер, Ламсдорф… адреса лагерей для военнопленных.

Итак, Борис попал в плен, несколько раз бежал, но всякий раз его ловили и возвращали в неволю. Но и в плену, в невыносимых условиях, он умудрялся писать стихи. Под этими стихами, простыми, светлыми, написанными в тоске по семье, по братьям и сестренкам, стоят адреса, которые заставляют на эти стихи взглянуть по-особенному. Это адреса лагерей для военнопленных: Нейхаммер, Ламсдорф… лагеря, в которых, судя по всему, Борис провел не меньше трех лет. Когда задумываешься об этом, изумляешься: где он черпал силы для написания стихов? А может, именно в этом и заключалось во многом для него спасение, в этом состояла его нравственная опора, питавшая надежду. Тут вспоминаются и Александр Исаевич Солженицын, и Варлам Шаламов с их трепетным отношением к стихам в самых страшных лагерных пропастях. Воистину не только поэт в России больше чем поэт, но и сама поэзия, слово для Русского человека значат неизмеримо больше, чем просто средство коммуникации.

На сон

Светло на дворе, как день.

На дворе светит месяц яркий,

Он ворожит: ворона, не каркай,

Не кричи, селезень!

Он ворожит, и будто снится,

Как в холодных полях,

Осторожно в зубах

Тащит зайца лисица.

Он ворожит, и чей-то голос

На лошадку кричит,

И по снегу скользит

И визжит дровней полоз…

Спи, мой маленький мальчик,

В твоей спальне светло,

Месяц плавит стекло, –

Она – как серебряный ларчик.

Лагерь Нейхаммер, 1916 г.

Русалка

Лишь солнце посеет вечерние тени,

Виденья и сны,

И отблески солнца погаснут на пене

Далекой волны,

На берег сбегаются шумные дети

И игры ведут,

Из розовых стеблей непрочные сети

Для крабов плетут,

Купаясь, руками под теплой водою

Гребут голыши,

Бегут от воды озорною толпою,

Смеясь от души.

Когда же от месяца хлынет пожаром

Сиянья поток

И волны, запенясь, коротким ударом

Плеснут на песок,

Русалка плывет на песок охладелый

И молча глядит

На детский кораблик, рукой неумелой

Его шевелит…

Лагерь Ламсдорф, 1918 г.

Сказка

Что там за свет, оставленный в ночи,

Где над землей заря, как уголь, рдеет,

Где полог туч печально пламенеет

И в сумерках едва кричат грачи?

Что там за тайна, на краю земли?

Там от жар-птиц на пашнях светлый день?

Или огни забытых деревень?

Иль пастухи костры там развели?

Как богатырь былинный день-деньской

По чисту полю рыщет – ищет брани,

Так я ищу по свету сказки няни,

Одна из них теперь передо мной!

Данциг

И снова с неизбывной болью Борис вспоминал свою единственную любовь:

***

Минуты тишины настанут,

Померкнет нежно неба свод,

И маки красные завянут

На тихих переливах вод.

Всё потемнеет, помрачится,

Всё успокоится – тогда

В вечернем свете загорится

На небе кроткая звезда.

Живешь ты на звезде далекой –

Наверно это знаю я!

Так далеко, так одиноко

Оттуда любишь ты меня.

Данциг

Итак, в феврале 1915 года Борис попадает на фронт, а через три месяца оказывается в германском плену. Но родным об этом еще ничего не известно:

«Что теперь делать, как о нем узнать?! Впереди нет света, одна тьма. Хотя я вру – у меня еще есть надежда, а без нее нет жизни…»

«Вера, какого числа вы получили последнее Борино письмо? – пишет Евфимия Шишкина. – Я получила последнее от 21-го мая, а его товарищу была послана посылка в половине мая, а в половине июня ее назад прислали и ответ, что его в полку нет. А он ведь вместе с Борисом в одном отделении, и вот – от обоих нет известий! Что теперь делать, как о нем узнать?! Впереди нет света, одна тьма. Хотя я вру – у меня еще есть надежда, а без нее нет жизни…

***Ты спрашиваешь, как мое здоровье, – я здорова, но в лесу (на даче) больше не сижу, как в прошлом году. Я стала бояться леса и вообще боюсь оставаться одна. И поэтому сижу дома и работаю: шью и чиню детям белье. Днем я стараюсь больше быть с детьми, но зато какие ужасные для меня ночи! Я не сплю, а вижу Борю во всех видах и с ним разговариваю. Сегодня я видела, что он ранен, в палате, и я была рада, что он жив, и всё с ним говорила…

Письмо твое получила. За детей не беспокойся, они учатся. За них в конце сентября внесут деньги. Борису у Салаевых должны полтораста рублей, и этими деньгами заплатят за детей. Теперь папа много пишет, его рассказы с большой охотой принимаются…

Пока до свидания, целую тебя очень крепко,

твоя тебя любящая мама».

Несколько месяцев продолжалась мучительная неизвестность, но вот в мае 1916 года Евфимия Шишкина пишет:

«Милая, дорогая моя Верочка, вчера получила твое письмо и от Бори. Он пишет, что они отдыхают и что ноги его стали лучше. Мы не получали от Бори целый месяц писем. Господи! как же мы измучались за это время!.. Верочка, ведь я только и живу его письмами, для меня другой жизни нет, кроме той, которой живет в настоящее время Боря. Я не в силах заставить себя что-нибудь сделать или о чем-нибудь думать кроме Бори. Я теперь равнодушна ко всему: и где мы будем летом, и как будут дети заниматься – и мне хочется одного: чтобы Боря скорее вернулся…

Моя жизнь такая: я ухожу в отдельную комнату, пишу Боре письма и плачу – и дохожу до истерики. Голова болит, ноги подкашиваются, в глазах темно… Вот почему я боюсь ехать в Солодчу. Я чувствую, что я там буду совершенно одна и не выдержу, а попросту сойду с ума, ведь оставаться наедине с собой и своим горем – я чувствую, что так меня ненадолго хватит, а я ведь непременно хочу жить для того, чтобы увидеть еще Борю…»

Вскоре после освобождения из плена Борис возвратился в Крым и соединился с семьей. Но тут началась гражданская война. При Деникине он был мобилизован, но по состоянию здоровья был признан негодным к строевой службе и оставлен писарем при Алуштинской комендатуре. Когда же в ноябре 1920-го Белая армия ушла из Крыма – Борис остался. Это был его сознательный выбор. Вот его стихотворение того времени:

Врангелевцам

Как гробы, саркофаги-корабли,

Набитые мятежными войсками,

По морю, темными волнами,

Качаемые, скорбно отошли.

И к берегам иной земли

Пристали медленно. Толпа сбежалась

На мертвецов приставших посмотреть.

Сквозь сумерки мерцала медь

Заката. Взялся ветер и смеялись

В гробах глухие голоса.

Как в небеса,

Команды громко раздавались.

И генерал повел их сквозь дворцы

К гробницам мраморным Скутари…

Кастель

В это время Борис познакомился и подружился с писателем Иваном Шмелевым. Часто бывал у него, советовался, делился творческими замыслами… Потом начались черные дни: голод, разруха и страшный террор, развязанный большевиками. В конце концов по ложному доносу завистника-сторожа братьев Бориса и Митю арестовали и расстреляли в Ялте. Для всей семьи это был страшный удар. Через три года в Ялтинских тифозных бараках скончались родители Бориса, и место их захоронения неизвестно даже ближайшим родственникам…

Впоследствии о трагической жизни Бориса и его семьи И.С. Шмелев написал в своем романе-эпопее «Солнце мертвых» (главы «Игра со смертью», «На пустой дороге» и «Конец концов»). Для Ивана Сергеевича Шмелева весь ужас войны и последовавшей затем революции сосредоточился в разрушении семьи. Это было связано как с личной трагедией (в Феодосии расстреляли единственного сына Ивана Сергеевича – Сергея), так и с осознанием того, что именно семья – эта «малая Церковь» – призвана к сохранению духовной и нравственной преемственности поколений.

На последних страницах романа-эпопеи «Солнце мертвых» мы читаем:

«Пришел высокий, худой старик. Глаза у него орлиные, нос горбатый. Смотрит из-под бровей затравленно. Оборванный, черно-седой и грязный. Встал на пороге и мнется с пустым мешком, комкает его в длинных пальцах.

– Уж к вам позвольте, по дороге вспомнил. В городе задержался до темени, а идти-то еще двенадцать верст…

Кто он такой?.. Всё перепуталось в памяти.

– Я… отец Бориса. Шишкин. Борис-то всё к вам ходил, бывало…

<…>

– Сейчас иду в городе… сказал мне кто-то… Кашина сына расстреляли в Ялте… виноделова. И отец помер от разрыва сердца… Мальчик был, студент… славный мальчик. На войне был с немцами, а то всё здесь жил тихо… рабочие любили… Хорошо. В приказе напечатано… на стенке. Стал читать… Обоих моих.

– Что?!

– Обоих сынов… – сделал он так рукой… – как раз сегодня… две недели. За разбой. Бориса… за разбой!..

Он сложил мешок вчетверо и стал разглаживать на коленке, лица не видно.

«…Обоих моих. – Что?! – Обоих сынов… – сделал он так рукой… – как раз сегодня… две недели. За разбой. Бориса… за разбой!..»

– Мать одна осталась, под Кастелью… ночью приду. К вам и зашел. Как ей говорить-то?! Этот вопрос очень серьезный. Я вот всё… Как раз две недели сегодня… уже две недели!.. Бориса… за разбой!.. Я ей не могу говорить…»

Говорить об этом трудно еще и сейчас – 93 года спустя. А ведь это только эпизод, одна капля в бездонном море страданий, затопившем Россию в XX веке. И всё же мы верим, что страдания эти – как бы велики они ни были – еще не точка, что Россия, взошедшая на свою Голгофу, сподобится по милости Божией и светлого Воскресения! И можно сказать, что именно эта вера делает Ивана Сергеевича Шмелева тем, кто он есть, – не только классиком, писателем мирового масштаба, но и пророком-певцом неистребимой и вопреки всему восстающей из праха Святой Руси!

***

Туман висит над синими холмами,

Где спят они, товарищи мои,

За родину, под ветхими крестами…

Спят вечным сном… Их, Боже, помяни…

Ковно

Помянем всех православных христиан, жизнь свою за веру, царя и Отечество положивших, всех переживших ужасы междоусобной брани и страшных безбожных гонений. Царствие им небесное и вечный покой!..

Мне моя давно умершая мать рассказала несколько лет назад в "тонком" сне, что половина душ обитающая в Царстве Небесном - русские (имелось в виду жители территории царской России), я даже проснулся после этих её слов. Получалось, что Россия-матушка дала Богу столько же добрых душ, столько весь мир за все века. Есть тогда причина и для гнева и для милости Господней, когда наиболее верные отошли от Него.

Вся земля -Господня, но не везде на ней святые рождаются. Кого же Он любит - того обличает и наказывает. Вот наши прадеды мечтали освободить Софийский собор в Царьграде, а потеряли почти все свои церкви. Слава Богу, одумались...

Поразительная связь времен.

Воистину времени больше не будет.

Как вы живете с такой связью прошлого и настоящего?

Это должно постоянно висеть над сознанием, я искренне завидую вам.

По роду своей деятельности, у меня есть возможность видеть фотографии участников войны. Какие лица! Как бы это передать? Настоящие!!! И то что в первый год войны, по воспоминаниям Брусилова, полностью обновился состав профессиональной армии - наша трагедия, наша беда.

К слову сказать, об этом первом годе войны хорошо написал в своих дневниках митрополит Трифон (Туркестанов), который пошёл на фронт добровольно (не хватало священников). Попал как раз в Галицию, где получил контузию. Он вспоминает о многочисленных отступлениях, когда одно и то же село несколько раз переходило от одной армии к другой, и о том тягостном чувстве, которое охватывало его. Что-то похожее я встретила в стихах вашего дедушки.

Вечная им память!