Иногда, во время службы, я думаю: «Надо же, мы в храме — и ничего нам за это не будет». Вряд ли кто-то еще в это время занят подобными мыслями: рядом со мной в основном те, кто к вере пришел в последние двадцать лет — кто не знает, что значило быть верующим в годы хрущевской оттепели или в годы брежневского застоя. Да и я сама тоже, в общем-то, не знаю. О страшных послереволюционных и сталинских временах мы читали: архивы, мемуары, жития новомучеников. А вот свидетельства о «немых» десятилетиях предрассветной поры — временах 1960–80-х годов — нужно внимательно и бережно собирать, словно рассыпанные бусы... Сегодня воспоминаниями о тех временах мы попросили поделиться протоиерея Евгения Ланского.

|

— Не видно и не слышно — это потому, что в это время гонения на Церковь были уже порождением самой системы: работали не столько люди, сколько государственная машина. Система была выстроена так, что исполнителям и усилий никаких особых прикладывать не требовалось. Вот, вы знаете, были уполномоченные по делам религии. Им не надо было что-то делать — наоборот, их функция заключалась скорее в том, чтобы не делать. Например, не давать регистрационную справку священнику.

— Прописку?

— Нет, это не прописка. Тогда ведь как было: назначал, скажем, владыка священника в храм — но если уполномоченный не давал регистрацию, то священник служить там не мог. Иногда напрямую отказывали, а в основном чиновничья машина по своим правилам работала: то эта бумажка не так, то та не этак; то зайдите через недельку — а через недельку человек заходит, ему говорят: опоздали. В материальном смысле тоже система так настроена была, чтобы ни покоя, ни нормальной жизни человек не видел. По налогам священников приравнивали к частным предпринимателям. А вы представляете, что в эпоху процветающего социализма значило быть частным предпринимателем? Практически то же, что быть врагом народа. Поэтому система была направлена на искоренение — и частных предпринимателей, и священников — как чуждых обществу элементов. Ну а если что-то оставалось после выплаты налогов — уходило в Фонд мира. Такие вот были «добровольные» перечисления.

— Вот тебе и хрущевская «оттепель»!

— Во время этой «оттепели» в отношении власти к Церкви как раз было резкое похолодание. Это же Хрущев обещал по телевизору «последнего попа показать»…

— А как же вы, верующий человек, в хрущевское время в храм ходили?

— Я тщательно скрывал свою веру. Я очень многое помнил по харбинскому детству и всегда молился… Но в храм в первый раз я вошел лишь в 60-х годах. И то не в Саратове, а, будучи на отдыхе в Литве, в Друскининкае. И уже потом, ближе к семидесятым, я стал ходить в наш Духосошественский собор. У меня и место свое было — почти перед амвоном, справа у стены. Так же и у тех, кто стоял рядом, было «свое» место — через какое-то время мы уже знали друг друга в лицо. Приходили, здоровались и стояли службу. А потом певица Лилия Логинова привела меня в гости к владыке Пимену, в дом на Первомайской. И он мне сообщает: «А я вас видел в храме! И сразу решил: вот бы диаконом кого!» Это был конец лета — начало осени 1979 года. Мы встретились раз- другой. Он убедился, что я верующий человек. Я рассказывал про церкви в Харбине (мне было что рассказать!), владыка с удовольствием слушал. И потом говорит: «Мы вас рукополагаем!» Но на это ведь тоже разрешение уполномоченного нужно было. И вот уполномоченный по делам религии владыке Пимену сказал: «Даже и не мыслите, чтобы Ланского посвятить в сан. Нигде и никто его не посвятит!».

— Отец Евгений, но почему?

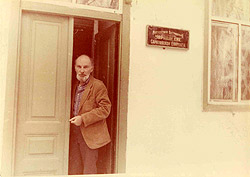

— Потому что «не те» биографические данные. Из эмигрантской семьи, не пьет, ни в чем не замешан… Тогда владыка Пимен мне предложил: «Пойдемте ко мне работать». И взял меня архивариусом. Это было в ноябре 1979 года. Так я и работал, и через какое-то время стал у владыки Пимена помощником секретаря (а секретарем был протоиерей Василий Байчик). Я неплохо печатал на машинке, знал языки. К Рождеству, к Пасхе владыке до 700 писем из-за рубежа приходило — я и принимал, и переводил, и ответы отсылал.

— Священником вам стать не дали, но вы все же ушли работать в Церковь. А в те времена это было, наверное, все равно что границу перейти… Как коллеги бывшие, соседи реагировали?

— Конечно, окружающими тогда все, связанное с Церковью, воспринималось как экзотика. Большинство просто не имело представления о том, что такое Церковь. Помню, меня встретила бывшая коллега, балетмейстер: «Ой, а я же некрещеная — ты меня крестишь?» Ну как я, архивариус, мог ее крестить? Но все же это был конец семидесятых, и люди уже что-то начинали понимать. Помню, я увольнялся из областного народного дома творчества, пришел к директору: «Все, прощаюсь, перехожу на другую работу». Он спрашивает: «Куда?» Я ответил, и он мне сразу: «Молодец! Иди, конечно!» Так что сами по себе люди к Церкви относились в это время не то что лояльно, а даже тепло. В разговорах поддерживали и одобряли. Но вот ходить — да даже просто один раз зайти — в церковь тогда все же решался не каждый. А если это случалось, скрывали. Помню, мне одна коллега, зная, что я в храм хожу, потихоньку призналась: «В церковь зашла, 29 свечей поставила…»

— Да вот вы и сейчас об этом говорите — и голос чуть не до шепота понизили!

— А потому что так и говорили тогда о Церкви — шепотом, да и не со всяким. Но отношение у людей к религии менялось. Только система-то прежней оставалась! Уже в конце восьмидесятых, помню, обратились с письмом в высокие партийные инстанции(как тогда принято было говорить) представители музейной общественности: просили разрешения открыть в здании планетария (где сейчас храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали») филиал Радищевского музея, чтобы сделать там музей древнерусского искусства. Был тогда такой Черных — секретарь обкома по идеологии. Так вот он сказал: «Знаю я вас! Откроете — и иконами все увешаете!» — и категорически запретил. Так что система держалась до последнего.

— Вас рукоположили в 1989 году, то есть ждать пришлось целых десять лет…

— Священником я стал в декабре 1989 года. А уже в августе 1990 года в Троицком соборе, помню, я за один день крестил 315 человек. Начались совсем другие времена…

|

— Даже если бы настали самые жестокие времена, я бы все равно остался в храме. И, кроме того, я был уверен, что такого, как было, — уже не будет. Почему? Не знаю. Какое-то, может быть, не побоюсь этого слова, прозрение. Я чувствовал, что все будет по-другому, причем не только я один. Ну не могло так оставаться на Руси, чтобы люди жили без Бога! Конечно, и сейчас нет пока еще многого из того, что было раньше (а я помню по Харбину: ведь немыслимо было, чтобы человек мимо храма прошел — и не осенил себя крестным знамением). Но многое постепенно возвращается. У нас в епархии эти изменения стали особенно заметны с приходом на кафедру Владыки Лонгина. При нем и клиросы Саратова запели — раньше этого не было (а все потому, что у Владыки не только прекрасный музыкальный вкус, но и стремление применить его на практике). Он очень напоминает мне владыку Пимена — и высочайшим уровнем культуры, и стремлением побывать в каждом приходе. Вот только приходов сегодня, слава Богу, на порядок больше, чем тогда.

А когда мы уже прощались, я спросила отца Евгения: бывало ли, чтобы в храм приходили бывшие партийные деятели? И он рассказал такой случай. В больничной палате умирала директор школы — член КПСС, орденоносец. «Что ты шепчешь, бабуля?» — спросила ее родственница, дежурившая у постели. «Я молюсь!» — ответила та. А уже после похорон выяснилось, что давным-давно эта убежденная коммунистка тайно крестила своих детей. «Если Господь кого избрал, разве КПСС ему помешает?» — заключил свой рассказ отец Евгений.

Беседовала Маргарита Крючкова