XX век в России запомнится как столетие гонений на веру, сопоставимых разве что с гонениями на Церковь в первые века христианства. Октябрьский переворот, выпустивший на поверхность жизни все то мрачное, жестокое и темное, что таилось до поры, стал катализатором террора, выкосившего полстраны, а может быть, и больше. До сих пор историки не могут однозначно назвать число уничтоженных за годы советской власти. Все дело в том, что многие архивы с документами по сей день закрыты для исследователей. О том, как велось следствие по отношению к арестованным священникам и мирянам, мы решили поговорить с диаконом Максимом Плякиным, секретарем епархиальной комиссии по канонизации подвижников благочестия.

|

— Да, прямого отречения от веры не требовали — такие случаи были единичны. И прикрытием для чекистов было обвинение в контрреволюции. Установка была такая: всякое поповство есть контрреволюция. И если удавалось добиться путем угроз, пыток, шантажа, давления признательных показаний в контрреволюционной деятельности, это давало шанс скомпрометировать Церковь. Яркий пример — дело подпольного «истинно православного союза». Инициировано оно было в Чимкенте в 37-м году. Фигурировали в деле митрополит Казанский Кирилл (Смирнов), митрополит Ленинградский Иосиф (Петровых), епископ Ростовский Евгений (Копранов) и еще несколько десятков священнослужителей со всей страны — владыка Иосиф, например, который после ареста в 1926 году и ссылки в Казахстан создал тайный монастырь. За что, по сути, его и взяли. Требовали признать, что монастырь — ячейка огромной всероссийской контрреволюционной организации. К сожалению, митрополит Иосиф подписал признательные показания. Хотя сделал он их явно под пытками: стиль изложения казенный, подпись пляшет, но все-таки это его подпись… Используя эти показания, чекисты начали арестовывать дальше. Так на пустом месте появилось дело о крупномасштабном заговоре, во главе которого стоят церковные иерархи. И «доказательством» того, что этот заговор существовал, стали реальные листы следственного дела — выбитые, вымученные признания…

В результате по чимкентскому делу было вынесено более 60 смертных приговоров.

— А что случилось с митрополитом Кириллом (Смирновым)? Он тоже дал признательные показания?

— Нет. Удивительно вот что: митрополит Иосиф (Петровых) признался, хотя был непримиримым лидером так называемых «непоминающих», а митрополит Кирилл, человек умеренных взглядов, остался несломленным. И мы почитаем сегодня владыку Кирилла в лике святых, а вот вопрос с канонизацией владыки Иосифа по-прежнему остается открытым.

— Получается, признательные показания в следственном деле препятствуют канонизации? Но ведь они могли быть и сфабрикованными?

— Мы не можем проверить, как на самом деле вел себя человек — стойко или нет — на следствии, потому вынуждены поневоле доверять чекистским документам. Именно из-за этого к прославлению предлагают только тех людей, которые не оговорили себя, судя по протоколам. Может быть, признательные показания — фальшивка от «а» до «я». Не исключено, что фигурант следственного дела вообще их не подписывал. Но если в следственном деле признание есть, особенно в виде доноса на других людей, и оно подписано обвиняемым, это считается препятствием прославлению. В подобных случаях всё оставляют на волю Божию — вдруг в дальнейшем что-то прояснится. Так получилось со святителем Лукой (Войно-Ясенецким). В одном из дел у него есть признательные показания, но Господь дал ему возможность опротестовать их лично: далее в следственных делах идут протесты владыки Луки против незаконных методов ведения следствия, пыток. Например, к нему применялся так называемый «конвейер» — допрос, не прекращающийся сутками, во время которого подследственный сидит на стуле (а то и стоит), ему не дают есть и спать. Естественно, что на вторые-третьи сутки у человека от голода и напряжения просто начинает мутиться рассудок. Святитель Лука подписал свои показания именно в таком состоянии. Он врач, и понимал, что сходит с ума. И как только он смог более-менее воспринимать окружающий мир, тут же написал протест.

А вот другой случай: в одном из дел есть очень обширные признательные показания. Человек, который их дал, умер во время следствия и опротестовать что-либо не смог. Но по почерку было видно, что человек писал признания явно не в добром здравии, после допросов по ночам, на которые могли вызывать несколько дней подряд. Естественно, что измученный недосыпанием человек в конце концов мог подписать что угодно. И тем ценнее для нас те следственные дела, где видно, что даже такие условия подследственного не ломают.

— Отец Максим, мы привыкли читать в житиях святых о чудесах: Господь посылает Ангела, который исцеляет раны узника, палачи массово обращаются… В XX веке этого практически нет, так ведь?

— Да, свидетельства о явных чудесах можно пересчитать по пальцам. Так, перед расстрелом священномученик Лаврентий, епископ Балахнинский, викарий Нижегородской епархии (один из первых архипастырей Церкви, пострадавших от террора, он был расстрелян в 1918 году), встал на молитву, и его осиял небесный свет. Солдаты побросали винтовки и разбежались. К следующей расстрельной команде его вывели просто в солдатской шинели... Согласно имеющимся воспоминаниям, святой Герман, епископ Вольский, молясь перед расстрелом, поднялся над землей. Бывало, что даже палачи обращались. Так произошло в Уфе в 1928 году, когда конвоиры были расстреляны вместе с мученицей, о чем сами стрелявшие и рассказали потом. Но это исключения из правил.

Гораздо чаще встречается другое чудо — человека не смогли сломать. А ведь давление было самое изощренное. Например, у нас в комиссии лежит материал на одного из расстрелянных священников. В его последнем, уже расстрельном, деле сохранилось свидетельство о том, что на допросе ему назвали имена доносителей — это были люди из его же приходского совета. Священнику словно говорили: «Тебе надеяться не на что. Тебя твои же заложили. Не мучайся, давай поговорим по-хорошему». А он находит в себе силы, во-первых, дезавуировать эти показания против него, а во-вторых, никого не оговорить… Хотя справедливости ради надо сказать: зачастую свидетели даже не знали, что они «скажут»,— им просто давали чистый лист и «предлагали» подписать…

— Следователи выполняли план?

— Они должны были послать на расстрел определенное количество «врагов народа». В Самаре по делу, по которому был казнен священномученик Александр, архиепископ Пугачевский, викарий Саратовской епархии, было вынесено более 250 смертных приговоров. Чекисты уничтожили практически все духовенство в центре далеко не маленькой области… На полигоне в Бутово, только по опубликованным данным, в земле лежит около 65 тысяч расстрелянных (и это всего за полгода — с осени 1937-го по весну 1938 года). А о скольких мы не знаем! Бывало, что в Бутово ежедневно убивали по 300–400 человек сразу. Здесь покоится около 1500–2000 священнослужителей. Из них сегодня около 300 человек прославлено в лике святых.

— А много ли прославлено простых верующих мирян?

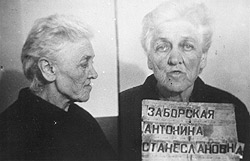

— Конечно, немного. Не всегда в следственном деле можно выявить элементы религиозного преследования. Одно дело, когда арестовывают священника, и совсем другое — когда мирянина. В следственном деле должно быть указание на то, что человек был взят не как антисоветчик, а как раб Божий такой-то, церковный староста или активный прихожанин. В Петербурге несколько лет назад прославили двух женщин, которые помогали своему настоятелю отстаивать храм. Прославлена святая Татиана Гримблит: она занималась помощью ссыльному духовенству, ее даже на иконе изобразили с посылкой в руках...

— В следственных делах можно было увидеть все что угодно, так?

— Да, особенно жуткое впечатление производят дела 1937 года. Если в 20-е годы и в первой половине 30-х соблюдалась хотя бы видимость законности, то на исходе гонений в расстрельном деле могло оказаться всего 9–10 листов: постановление об аресте, анкета на арестованного, протокол его единственного допроса, протоколы допросов двух или трех свидетелей, обвинительное заключение, постановление о смертном приговоре, справка о приведении приговора в исполнение и лист о реабилитации. Все, больше не было ничего: ни вещественных доказательств, ни протоколов перекрестных допросов… Для того, чтобы отправить человека на смерть, хватало нескольких дней и нескольких листиков бумаги. Если посмотреть хронологию многих следственных дел, выясняется, что человека арестовывали, допрашивали, на следующий день приговаривали и через 3–4 дня расстреливали. Так погиб один из новоузенских священников, отец Алексий Попов: его дело от ареста до расстрела уложилось в 9 дней полностью.

Писали при этом на чем придется: бумаги катастрофически не хватало, и иногда попадаются страницы следственных дел на обороте газетных листов, на обоях, на бланках каких-то… Ордер на арест мог выглядеть, допустим, как клочок бумаги со словами «Такого-то арестовать» и подписью. Подобное судебное делопроизводство, естественно, вызывает сегодня просто оторопь — насколько все это было поспешно и до какой степени — жестоко…

— Отец Максим, известно, что некоторые священники в советское время сами слагали с себя сан…

— То, о чем вы говорите, было характерно для 20-х годов и хрущевских гонений на Церковь. Тогда священника могли поставить перед выбором: «Ты отрекись, а мы тебе пенсию дадим, жену и детишек твоих трогать не будем». И кто-то действительно снимал с себя сан, а кто-то, понимая, что подставляет свою семью под удар, все равно шел на страдания. Был такой священномученик Тихон Архангельский, казненный в 1937 году. В один день с ним совершается память и его супруги, святой Хионии. Она, отсидев в лагере после расстрела мужа, вернулась в родное село и сохранила общину: собирала людей у себя на дому, старалась, хотя бы на минимальном уровне, поддерживать церковную жизнь. Скончалась святая Хиония в 1945 году, уже после Великой Отечественной войны. И за ее страдания, за ее терпение она и была прославлена как исповедница веры. Такое настоящее чудо веры — мужество.

Беседовала Наталья Волкова