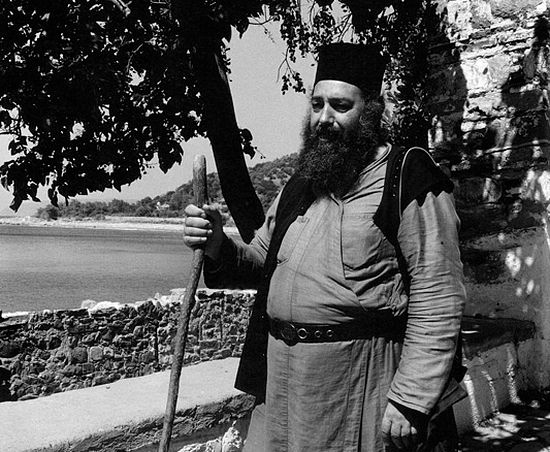

Легендарный петербургский фотограф Александр Китаев побывал на Афоне пять раз. Он обошел почти все обители монашеской республики и сумел передать жизнь полуострова так, как это удается лишь немногим. О своих путешествиях и впечатлениях он рассказал нашему журналу.

Обжорство для глаз

В 1996 году в Салониках проходил международный фотографический фестиваль, на который я был приглашен с выставкой своих работ. Мой друг предложил съездить на Афон, ведь до него от Салоник — рукой подать. Я тогда слабо представлял себе, что же такое Афон. В те времена даже о том, кто такие монахи, особо не задумывался. Но, попав на Святую Гору, я был ошеломлен. Это место было настоящим обжорством для глаз, настоящей меккой для фотографа. Довольно небольшая территория, но столь богатая разнообразием природы, древними монастырями, небывалой архитектурой. Раньше, когда я смотрел на изображенные на иконах пейзажи, думал, что это лишь абстракция. Оказалось, нет. Мне повезло: я успел застать Афон в еще нетронутом ремонтом и постоянной стройкой состоянии. Туристический поток не был интенсивен, и особенно мало приезжало гостей из России. Приезжавшие были преимущественно учеными-исследователями. Афон оставался почти неизвестен русскому человеку, в XX веке власти усердно стирали память о нем.

На Афоне во мне проснулся историк. Заходишь в заброшенное помещение — а там множество старинных отслуживших свое предметов. У нас такие только в антикварных лавках встречаются и продаются. На Афоне со стариной можно было встретиться всюду, даже в убогой каливе, где старинные вещи — просто бытовая утварь. Я уж не говорю об иконах и книгах. В том числе и поэтому мне хотелось снимать как можно лучше, чтобы как можно больше подлинного показать друзьям-россиянам.

После первого визита на Афон я побывал там еще четыре раза. И мне приходилось в какой-то мере учитывать опыт предшественников. Например, Петра Ивановича Севастьянова, одного из первых фотописцев Афона. Хотя целью экспедиции Севастьянова было фотографирование сокровищ ризниц, древних книг и других византийских раритетов, но члены экспедиции, конечно, занимались и пейзажной съемкой. Это не было их главной работой. Идти по следам предшественников не входило в мои планы. Но, с другой стороны, у полуострова такая особенность, что волей или неволей ты можешь снять тот или иной монастырь лишь с одной определенной точки. Многие мои фотографии сняты мною с того же ракурса, что и предшественниками.

Профессионализма недостаточно

У меня накопилась обширная библиотека альбомов со снимками Афона, сделанными разными фотографами из разных стран. На мой взгляд, удачных мало. Есть снимки, сделанные профессионалами, — но их авторы сняли лишь вершки, то, что на поверхности. Буквально незадолго до меня на Афоне побывали два немецких фотокорреспондента. Всё очень здорово, классно, но заметно, что Афон для них — экзотика уровня дикого африканского племени, то есть совсем чужая культура, среда. Им это неблизко. С другой стороны, есть снимки, сделанные самими афонитами-фотографами. Они могут сфотографировать то, что недоступно мирским людям, например, сделать портреты старцев-отшельников. Но зачастую им не хватает умения сделать эти портреты художественно, образно. Удачное же сочетание встречается нечасто.

Из моих коллег-современников отметил бы серию петербургского фотографа Станислава Чабуткина, который в 2000 году очень проникновенно снял братию скита «Новая Фиваида», и фотографии иеромонаха Савватия (Севастьянова), который жил и работал на Афоне целый год.

В чем разница между хорошей фотографией с Афона и посредственной? Наверно, как и везде — в том, что первая старается выявить неповторимую атмосферу пространства, проникнуться ею и попробовать пообщаться с «гением места».Ведь то же самое, например, с Петербургом. Фотографируют наш город всё больше и больше, но хороших снимков больше не становится.

Приветливый Афон

В первой поездке меня сопровождал друг, хорошо владеющий английским языком. Хотя греки сами на английском не особо разговаривают. А в следующие разы у меня уже были знакомые в монастырях, так что стало легче. В Пантелеимоновом монастыре я сдружился с реставратором Владимиром, который вскоре принял постриг с именем Ефрем. Он очень помог мне вписаться в непростой монастырский быт, что существенно способствовало выполнению моей миссии. Никогда не забуду наших долгих вечерних бесед в монастырской иконописной мастерской. Так же как и бесед с заядлым фотолюбителем иеромонахом Виталием — весельчаком и знатоком Афона. В Андреевском скиту был очень гостеприимен его тогдашний дикей грек отец Павел. У него была в скиту реставрационная мастерская, и учиться реставрировать иконы к нему приезжали студенты со всего света. Увы, многих моих знакомцев уже нет на Святой Горе!

В общем, как-то удавалось общаться в монастырях, проблем не возникало. Когда завязываются знакомства, путешествие по Афону становится легче. С каждым разом легче и легче. К 2000 же году и вовсе в каждой греческой обители появился русский послушник или монах, специально, чтобы встречать русских паломников и показывать монастырские святыни.

Иногда приходится слышать о какой-то особой неприветливости именно русского Свято-Пантелеимонова монастыря. Я бы так не сказал. Но мой опыт давний, возможно, к сегодняшнему дню что-то изменилось.

С «леечкой» на груди

Трудностей для фотографа много. Например, если пойдешь в монастырь со штативом и профессиональной камерой, тебе снимать не дадут. Я сам с маленькой «леечкой» (фотоаппарат немецкой компании Leica. — Прим. ред.) на груди путешествовал, и мне всё сходило с рук. Другая трудность — точки для видовой съемки. Они действительно у всех фотографов, по большому счету, одни и те же. Еще одна проблема — монахи чаще всего отказываются фотографироваться. В толпе, как людей на Невском проспекте, их не снимешь, исподтишка тоже не будешь. Бывают общительные фотокорреспонденты, которые разговорят любого, но я не из их числа. А даже если и получится снять человека, то может возникнутьдругой казус. Однажды я гостил в келии одного греческого иконописца. Он разрешил съемку, показал, как работает над образами. А когда я уже вышел оттуда, он меня окликает: только публиковать это нельзя и показывать никому тоже! Вот я и не публикую.

Мне рассказывали, что сейчас на Афоне запустили такси. При мне такого еще не было, все ходили пешком. Нынешние дороги нельзя и дорогами назвать — это прорезанные лесозащитные полосы. По ним все и катят на колесах, поднимая клубы пыли. Когда идешь старой афонской дорогой, главное не пытаться срезать путь — легко заблудиться в дебрях.

Визу на Афон выдают обычно на четыре дня, за это время много не увидишь, можно посетить только 2–3 близлежащих обители, но если монастырь не против, можно остаться и дольше. Я обычно задерживался на Афоне на две-три недели.

Приезжал больным, уезжал здоровым

Говорят, Афон сильно изменился. И меня туда больше не тянет — я хочу, чтобы он остался в моей памяти таким, как я его застал во время своих поездок. В том же Пателеимоновом монастыре прошла колоссальная реставрация. Сейчас там около 50 насельников, а в годы былого могущества монастырь принимал, поселял и кормил тысячи паломников из России. Там добрая тысяча келий. Это был целый город. И вот всё это решили отстроить заново, восстановить. До революции паломник мог приехать в монастырь на 2–3 месяца. Судя по воспоминаниям, они и трудились на благо обители, и совершали паломничества к многочисленным святыням. Не знаю, может, расчет на то, что паломников и трудников станет вновь столь же много, как и 100 лет назад. Сейчас на такой срок едут в основном трудники, летом, заработать, хотя им платят совсем немного.

Утраты на Афоне множатся. Например, в Каруле была легендарная келия с богатой русской библиотекой. Я познакомился с ее насельником, сербом, который обещал меня в ней принять. Пока мы добирались, келия вместе с библиотекой сгорела. Говорили, что это поджог. Хотя кому нужно сжигать библиотеку? Пожары — бич Афона! В XX веке сгорел так называемый «Царский архондарик» Пантелеимонова монастыря, сгорела библиотека в Андреевском скиту. Недавно — пожар в скиту Ксилургу, с которого началось русское присутствие на Святой Горе.

Но на Афон ехать, конечно, стоит. Это все-таки святое место. Опять же, в келиях, каливах и скитах и сейчас спасаются настоящие подвижники.

Однажды по пути на Афон я встретил в Салониках знаменитого русского театрального режиссера. Он был измотан многомесячными гастролями в Европе, раздражителен, зло и яростно набрасывался на окружающих и так далее. А через тридня мы встретились с ним уже в монастыре. Всего три дня, а он уже был разительно спокоен и умиротворен. Конечно же, я и на себе почувствовал благодать этого места, — когда приезжал больным, то уезжал здоровым.