В конце прошлого года нам выпала загранкомандировка. На Украину, в шахтерский Донецк. Задание наше было таково: встретиться с настоятелем Свято-Покровского храма митрофорным протоиереем Димитрием Гапоновым, поздравить его с 80-летием, с днем Ангела (поскольку прибывали мы в Донбасс как раз накануне дня памяти святого великомученика Димитрия Солунского), а также записать воспоминания отца Димитрия о годах его жизни в Саратове и преподавания в саратовской семинарии — 1956-1959. Мы ехали и не знали, что встреча с отцом Димитрием станет одним из самых ярких событий нашей жизни.

Знакомство

|

— Отец Димитрий — это действительно Божий человек,— говорил один из наших новых донецких знакомых, Сергей, здорово выручивший нас своей машиной,— я раньше не знал, что такое отношение к людям, как у него, вообще возможно. Он смотрит на тебя — и все видит, все понимает и не осуждает. У нас реакция на чужой недостаток, на что-то враждебное нам в другом человеке — какая? Встречная враждебность, агрессия, осуждение. А у него этого нет. Совсем нет. Когда я это понял, меня это просто поразило. И я сам стал меняться с этого момента.

Сказать, что отцу Димитрию сегодня трудно — это ничего не сказать: возраст и болезнь сделали проблемой буквально каждое движение. Встать со стула, подняться по лестнице, переодеться, взять в руки необходимый предмет — все это в любую минуту может не получиться. Но, вопреки этому обстоятельству, батюшка очень деятелен. Он все время куда-то спешит, кого-то встречает или провожает, что-то выясняет, кого-то успокаивает, забывая и про стынущую тарелку, и про осеннюю погоду. Мы стоим на храмовом дворе, я в теплой куртке, батюшка в хлопчатобумажном подряснике, я продрогла, а он все рассказывает мне, как строили колокольню, как не давали провести газ, как потом газ удалось провести…

— Это что! — говорили мне потом мужики из покровского прихода.— Вы бы видели его пять лет назад. Мы-то, молодые, уставали за ним по этой стройке бегать.

Я уловила такой неканонический, неуставной момент. Эти здоровенные мужики меж собой, а порой и в глаза называют протоиерея Димитрия папой. Здесь нет недопустимой фамильярности и небрежности. Есть — достигнутая степень родства. Один из донецких священников — а их на батюшкин юбилей собралось много — сказал так:

— Когда отец Димитрий обращается к человеку со словом «сынок» — человек, кем бы он ни был, сразу чувствует: это нечто большее, чем просто ласковое обращение.

В день Димитрия Солунского литургию в Покровском храме служил Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион в сослужении Епископа Макеевского Варнавы, викария Донецкой епархии. После литургии поздравляющие — начиная с мэра Донецка Александра Лукьянченко — пошли потоком. Отец Димитрий был страшно растроган, взволнован, но чувство юмора не изменяло ему и в этот день. Каждое поздравление он встречал улыбкой и шуткой, о каждом поздравляющем говорил что-то хорошее.

Десять лет назад отец Димитрий овдовел. Его супруга, Варвара Семеновна, была врачом и, вопреки материалистическому воспитанию, с юных лет глубоко верующим человеком. Обвенчавшись с семинаристом, она, выпускница мединститута, пошла на совсем не простую жизнь! У супругов Гапоновых родилось трое детей. Сын Роман — священник, служит в этом же храме. И дочь Елена трудится здесь, она регент. Еще одна дочь, Агния, живет в США. Внуков у отца Димитрия шестеро.

Праздник отшумел, настал второй день нашего пребывания на Донецкой земле. Нам предстояло провести этот день с батюшкой и узнать кое-что о его непростой жизни.

Раскулаченное детство

|

— Я помню, как мы вывозили из сарая навоз. У нас осталась уже одна кобылка. Колеса деревянные, почва песчаная. Я держусь за телегу сзади, а отец мне кричит: «Сыночек, сыночек, Машка чувствует, что ты помогаешь, давай, сыночек, толкай!»

Отца звали Петр Игнатьевич. Позже он устроился на работу в свиноводческий совхоз. С помощью пятилетнего сына — будущего протоиерея — Петру Гапонову удавалось уворовать там немного семян кормовой вики — для человеческого, естественно, пропитания. Для совхозных свинок вику варили в огромном чане, туда же сбрасывали порубленные трупы павших лошадей. Эта картина — железная палка, которой размешивали варево, лошадиная нога в рыжей шерсти — до сей поры перед глазами восьмидесятилетнего священника. Какой-то добрый дядя предложил однажды ребенку из этого чана поесть. Голод был сильнее отвращения. Голодомор в тех краях не ограничился тридцать третьим годом. Родившийся в 29-м, отец Димитрий помнит распухшие трупы односельчан на сельских дорогах. Помнит, как шагали по обреченным улицам колхозные активисты в черных тулупах:

— От них исходила такая злоба, что собаки в ужасе шарахались.

Обедница в омшанике

|

Неподалеку от Чешуек была женская обитель, разогнанная большевиками. Одна из ее насельниц, матушка Анна, нашла приют у родственников в Чешуйках — родственники предоставили ей омшаник, это такая земляночка для зимовки пчел. К матушке в омшаник приезжал священник из Гомеля с запасными дарами — тайком, по ночам. Он служил обедницу. Верные быстро передавали друг другу весть о его приезде. Матушка Анна знала всю службу наизусть, а мама будущего протоиерея, Татьяна Ивановна, очень хорошо пела.

Потом была война. На войне погибли два старших брата отца Димитрия — Роман и Григорий. А он, не попавший на войну по малолетству, поехал поступать в Московскую семинарию. Первый раз не приняли — тоже по причине малолетства. Проработав год в колхозе, он поехал второй раз — и поступил. Родители были очень рады — первый священник в крестьянском роду.

Идите, научите

…И все-таки это удивительно, говорю я. Ведь миллионы ваших ровесников в ту эпоху были твердо уверены, что религия — это или вчерашний день, или сегодняшний враг.

— Любой человек рождается с религиозным чувством. В советские годы нам внушали, что религиозное чувство, так же как и совесть, изначально человеку не присуще и появляется только с воспитанием. Но это не научный подход. Нет человека без совести. И нет человека без веры. То и другое может быть в нем заглушено, но со временем все равно скажется. Поэтому не надо удивляться или возмущаться по поводу людей, даже политиков, президентов, которые вчера называли себя атеистами, а сегодня стоят в храме. Спаситель сказал: Итак, идите, научите все народы, крестя… (Мф. 28, 19). Людей, лишенных религиозного воспитания, надо сначала научить — чтобы потом крестить. Нужно учиться самому, осваивать богословскую науку, чтобы передать ее потом другим…

Произнося это, наш собеседник возвращается в юность, но говорит не только о ней, но обо всей своей жизни — до сего часа.

Можно себе представить, чем была для него — мальчика из деревенской глуши — учеба в семинарии, а затем в Московской Духовной Академии. Ему пришлось учить греческий, древнееврейский, латынь, переводить с греческого святоотеческие труды, слушать лекции замечательных преподавателей, как священников, так и мирян, получивших образование еще до революции. Академию Дмитрий Гапонов окончил в 1956 году со званием кандидата богословия. Тема работы — «Святоотеческое учение о плотских и душевных страстях и борьбе с ними».

Учебный комитет Патриархии направил выпускника — тогда еще не священника — на педагогическую работу в закрытую ранее, но открывшуюся вновь Саратовскую семинарию. Здесь, в Саратове, в 1957 году митрополитом Саратовским и Волгоградским Палладием (Шерстенниковым) он был рукоположен в сан диакона, а затем — в сан священника.

В царстве абсурда

|

— Боже упаси! — отвечает отец Димитрий и рассказывает, как преподававшего вместе с ним в семинарии отца Иоанна Снычева (будущего митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского) не пустили в трамвай, потому что он был в подряснике.

Мы вздрагиваем: какая дикость! А они так жили, и служили, и не удивлялись нисколько.

Верующая молодежь в России подрастала вопреки всему: по воспоминаниям отца Димитрия, заявлений о приеме в Саратовскую семинарию поступало несколько сотен, а принимать власть разрешала — не больше сорока человек. И о каждом принимаемом, откуда бы он ни приехал, епархия была обязана сообщить уполномоченному по делам религии. После этого, как правило, начиналась трамбовка на местах: родители абитуриента, его учителя, директор школы, которую он окончил,— все за сей позорный факт получали по полной. Остается удивляться стойкости этих мальчиков: за тринадцать (1947–1960) лет своего оттепельного существования Саратовская семинария выучила 120 человек. Сто двадцать священников для страны, которая, по убеждению ее властей, ни в каких священниках уже не нуждалась.

Всех своих саратовских семинаристов — и ныне живущих, и покойных — отец Димитрий помнит, и это, если разобраться, не удивительно. Как их забудешь — таких людей?

— Ваши ученики, служащие ныне в Саратове — отец Василий Стрелков, отец Николай Земцов, бывший ваш алтарник,— вспомнили, что вы очень много времени проводили с ними в беседах помимо учебного процесса. О чем вы говорили?

— О первых веках христианства. О Нероне. О том, что не только сегодня Церковь подвергается гонениям.

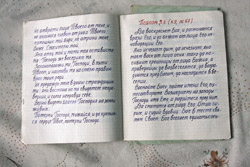

Богослужебные книги семинаристам приходилось переписывать от руки. Отец Димитрий показал нам такую Псалтирь — перьевой ручкой, красиво, без единой помарки.

|

После закрытия Саратовской семинарии священник Димитрий Гапонов надеялся продолжить педагогическую деятельность, но в конечном итоге оказался в Донбассе. Первым его храмом стал храм святителя Николая в Коммунарске. Потом было много перемещений, переездов, главным образом потому, что отец Димитрий не устраивал уполномоченных. Мы догадываемся, чем именно. Тем, что люди к нему тянулись неудержимо… Уполномоченного, сказавшего: «Таких, как ты, я в войну расстреливал», отец Димитрий тоже помнит по сей день.

— Батюшка, а вы верили, что так будет не всегда? Что положение Церкви в стране изменится, что она будет свободна?

— Да. Глубоко был убежден: безбожие — ненадолго.

— Но откуда такое убеждение? Ведь никакого света в конце туннеля…

— Правда, не было. Но мы знали: такое зло, такое насилие долго существовать не могут.

Вторая молодость

|

Пока храм строился, богослужение совершалось в приспособленном помещении. Людмила Поволяева, научный сотрудник и музейный работник, зашла туда случайно. Услышала проповедь отца Димитрия — и осталась навсегда. Теперь она — бухгалтер Свято-Покровского храма. Часто вспоминает первую литургию в его стенах — зимнюю, рождественскую; окна были еще затянуты пленкой. Рассказывает, как трудно было доставать материалы, как приходилось ездить за ними в Россию, какие проблемы при этом возникали на таможне… Прошу Людмилу сказать об отце Димитрии то, что для нее самой — главное:

— Он всегда поддерживает нас, женщин. Говорит нам, что мы — лучшая половина человечества, и ни при каких обстоятельствах не должны ронять себя. Даже если муж пьет или что-то еще такое происходит — нельзя терять свое женское христианское достоинство. Объясняет, что семья — это маленькая церковь, а мужчина должен быть главой церкви, то есть почти священником… И если человек к батюшке обращается — он не только не отмахнется никогда, он с каждым человеком разговаривает так, что этот разговор превращается в маленькую частную проповедь, одному человеку адресованную.

Потому что один человек — это на самом деле безмерно много. В том, что для отца Димитрия это именно так, мы смогли убедиться. Не за часы даже, а за первые минуты знакомства мы — Денис и Марина из дальнего закордонного Саратова — стали для него родными людьми. Родными — то есть теми, которых он помнит, за которых переживает и молится.

Корнею Чуковскому приписывают эту замечательную фразу: «В России нужно жить долго, тогда до всего доживешь»; к Украине она имеет, разумеется, то же отношение, что и к России.

Протоиерей Димитрий Гапонов дожил до счастья. Подлинного, хотя и горького, потому что — конечного.

Земное счастье конечно, но оно всегда несет в себе зерно счастья будущего.

|

Православный календарь

Православный календарь «Хватит спать! Пошли кутить!»

«Хватит спать! Пошли кутить!» «Дай Бог стяжать титул сельского батюшки» (+ВИДЕО)

«Дай Бог стяжать титул сельского батюшки» (+ВИДЕО) «Работай над собой – сделаешь благо для ребенка»

«Работай над собой – сделаешь благо для ребенка» Как русский святой явился пасынку Наполеона

Как русский святой явился пасынку Наполеона Огород – дело духовное

Огород – дело духовное «Когда мир тебя отвергает, Бог принимает»

«Когда мир тебя отвергает, Бог принимает» Крест любви

Крест любви Отец Дометий Рымецкий – духовник, сердцем горящий

Отец Дометий Рымецкий – духовник, сердцем горящий Божественная латрия, православное вероучение и наша церковная жизнь

Божественная латрия, православное вероучение и наша церковная жизнь Купец. Благотворитель. Мученик. Николай Григорьевич Григорьев

Купец. Благотворитель. Мученик. Николай Григорьевич Григорьев

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)Ирина Судакова

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)Ирина Судакова Архимандрит Алипий (Воронов)Ирина Судакова

Архимандрит Алипий (Воронов)Ирина Судакова Преподобный Паисий Святогорец. Научись у святогоСерия детских книг: Жизнь как пример

Преподобный Паисий Святогорец. Научись у святогоСерия детских книг: Жизнь как пример Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Письма разных летИздание исправленное и дополненное

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Письма разных летИздание исправленное и дополненное Пока есть времяЕлена Кучеренко

Пока есть времяЕлена Кучеренко Первые навыки. Райский сад. ВырезаемХудожник: Любовь Макарова

Первые навыки. Райский сад. ВырезаемХудожник: Любовь Макарова Первые навыки. Устройство храма. НаклейкиХудожник: Татьяна Бердюгина

Первые навыки. Устройство храма. НаклейкиХудожник: Татьяна Бердюгина Первые навыки. Сотворение мира. РисуемХудожник: Анна Гузь

Первые навыки. Сотворение мира. РисуемХудожник: Анна Гузь Первые навыки. Священная история. ЛабиринтыЕкатерина Баканова

Первые навыки. Священная история. ЛабиринтыЕкатерина Баканова Блудные дети или Пропадал и нашелся. РоманСветлана Замлелова

Блудные дети или Пропадал и нашелся. РоманСветлана Замлелова «Архимандрит Алипий. Великий наместник»Анастасия Горюнова

«Архимандрит Алипий. Великий наместник»Анастасия Горюнова Святитель Лука Крымский. Научись у святогоИрина Судакова

Святитель Лука Крымский. Научись у святогоИрина Судакова Радость покаянияМитр. Тихон (Шевкунов)

Радость покаянияМитр. Тихон (Шевкунов) Твое ВоскресениеМитрополит Тихон (Шевкунов)

Твое ВоскресениеМитрополит Тихон (Шевкунов) Цесаревич Алексий. Научись у святогоРоман Котов

Цесаревич Алексий. Научись у святогоРоман Котов Подорожник для разбитого сердцаСветлана Зайцева

Подорожник для разбитого сердцаСветлана Зайцева Примиритесь с Богом!Архимандрит Антонин (Капустин)

Примиритесь с Богом!Архимандрит Антонин (Капустин)