Алексей Петрович Арцыбушев. Фото Романа Наумова

Алексей Петрович Арцыбушев. Фото Романа Наумова

У нас рядом, в Голицыно, в Вяземах, – церковь. Она была очень долго закрыта, ее выстроил еще Борис Годунов (Голицынское имение). В конечном итоге ее открыли. А я все ездил в Москву или в Отрадное, к отцу Валериану. А мне жена говорит: «Чего ты ездишь, когда тут церковь рядом?» Я говорю: «Ну, придет время, пойду туда». Пришло время, и я подумал: действительно, на автобусе три остановки, а там – пешком... Прихожу к обедне, батюшка кадит на часах. Я к нему подхожу: «Батюшка, я хочу причаститься!» Он говорит: «Я исповедую только на всенощной! На обедне я не исповедую, приходите ко всенощной!» Я говорю: «Но я живу далеко, да и автобусы...» – «Я не знаю ничего, я только на всенощной...».

Я пришел на всенощную и принес ему свою книгу «Милосердия двери», отпечатанную на машинке, она еще не была издана. У меня много было экземпляров. И «Матушку Евдокию» отдельной книжечкой. И говорю: «Вот мои книжки, которые я написал». – «Ну, книжки… книжки-то хорошо. А где грехи?» – «Да сейчас я валом навалю их!» Короче говоря, поисповедался, причастился. Прихожу в следующее воскресенье, встаю около дверей, в самом конце. Он на каждении, на часах, подходит ко мне и говорит: «Я прошу вас пройти в алтарь, нам нужны помощники!» А на всенощной, помазывая меня, он спросил: «Вы можете остаться после всенощной?» Очевидно, он что-то прочитал. Я говорю: «Нет, у меня расписание автобусов». А тут он меня пригласил в алтарь.

И оказалось, что он по матери Хвостов. А все Хвостовы – Орловской области, Орловской губернии. Его бабушка и мать – из рода Хвостовых, а более отдаленное родство установить невозможно, потому что умерли старики.

Впоследствии мы с ним так подружились, что это была радость для меня.

И вот, у меня открылось горловое кровотечение, и довольно частое. Неотложка, клиника, капельница... И один раз с таким кровотечением я попал в Склифосовского: ужасная палата! Я не знал, как оттуда удрать! Я притворился, что все прошло: «У меня все прошло, я здоров, выпустите меня!» И меня выписали. Я домой в автомобиле ехал с пакетиком: сплевывал кровь.

Приехал и позвонил отцу Владимиру. Говорю: «Батюшка, можете меня причастить? Я только что из клиники». Он говорит: «Сейчас приеду». Приехал, посмотрел на банку с кровью и спросил: «Если кровь пойдет, знаешь, что делать?» Я говорю: «Конечно!» С тех пор ни одной капли крови нет! И это длится уже лет 14, ни одного рецидива! Это удивительная вещь, это милосердие Божие.

А потом отец Владимир – еще в Обыденском – меня научил: по дороге, куда бы ты ни ехал, где бы ты ни шел, – молиться. И тогда все зло, которое тебя окружает, тебя не касается. Ты идешь как бы пустым коридором, но с Богом. И он меня к этому приучил.

А Соня Булгакова как-то сказала, что акафист Божией Матери «Многими содержим напастьми» – чудотворный. И что его чудотворность она сама на себе испытала. Это в моих записях есть – как там и что, об этом не буду сейчас говорить.

И вот, он меня так приучил, что где бы я ни был, я иду – и читаю про себя «Многими содержим напастьми» (я его наизусть выучил).

И вот, иду к отцу Владимиру как-то на первые «ефимоны», Можайку надо перейти, чтобы на автобус на той стороне сесть. Автобус далеко, я перехожу спокойно на обратку. На обратке нет автобуса. Я перехожу обратку, иду по тропинке сбоку, и вдруг – удар в спину. Подкидывает меня на капот, я руками выбиваю ветровое стекло и по инерции сваливаюсь под колеса. Оказывается, у машины отказали тормоза... Или что-то еще, мне трудно сказать. Только водитель был убежден, что я сбит насмерть – потому что такой удар был, еще одно движение – и моя голова раскололась бы, как гнилой арбуз.

Он подходит и спрашивает меня: «Жив?» – «Жив». – «Ну, тогда дай я тебя подниму!» – «Нет, мне вначале надо узнать, что ты мне сломал...». Потому что, если позвоночник, то только на досках. Начинаю шевелиться – все цело. Все цело! Я говорю: «Поднимай!» Он открыл дверку автомобиля, посадил меня так, чтобы ноги были вниз. Неотложка через 40 минут приехала, ГАИ – тут же.

Сижу я в автомобиле, а соседка идет на «ефимоны». Я говорю: «Катя, передай отцу Владимиру, что меня машина сбила». Гаишник меня довез до дому... Вдруг часов в 8 открывается дверь, влетает отец Владимир, говорит: «Я еле дочитал канон, что с вами? Я приехал с Аллой. Нужна ли какая-нибудь помощь?» А я на двух палках хожу. Я говорю: «Да нет, батюшка, никакой помощи не нужно. Видите, не сломано ничего...».

Ноги у меня были синие до ногтей – все! Такое было кровоизлияние в обеих ногах, потому что удар пришелся в поясницу. Я снов никогда не вижу, если вижу, то забываю. И вдруг я просыпаюсь ночью на совершенно отчетливо слышанных мною словах: «Готовься к смерти!» Меня не испугало это. Слова были спокойными, без всякой трагедии.

Я при встрече отцу Владимиру рассказываю: «Вот, что мне делать?» Он говорит: «Алексей Петрович, вы причащаетесь раз в месяц, а теперь вы причащайтесь всякий раз, как только в церковь идете! По воскресеньям причащайтесь, каждое воскресенье! Вот вам и подготовка к смерти, потому что здесь – и Жизнь Вечная, и покаяние, и все...». И вот, 14 лет я так и живу. Так что вот такие интересные вещи бывают...

Меня всячески старались подвести под статью «Подготовка к убийству правительства». Например, следователь спрашивает: «А ты веришь в Бога?» Я говорю: «Да». Он не пишет мой ответ – «Да», а пишет: «фанатик». На меня эти бессонницы не действовали, они меня не доводили, я был сильнее их. Я все прочитывал и все зачеркивал. Я говорю: «Я сказал – да, почему ‟фанатикˮ? Это вы фанатик, может быть, а не я?»

Короче говоря, мне дают очную ставку с двумя свидетелями, которые показывают на меня, что я на даче в Лосиноостровском (я там бывал часто) – сказал, что «всех коммунистов надо вешать». Они – и тот, и другой – подтвердили, что якобы это было сказано мною при них.

Мне дают очную ставку с ними, а перед этим следователь мне говорит: «Ну, я тебя сейчас разоблачу, сволочь!»

Очная ставка, сидят двое. Следователь обращается к Ивану Алексеевичу: «Что Арцыбушев говорил у вас на даче?» – «Он говорил, что всех надо вешать!» Тогда я соскочил с табуретки, подлетел к нему и ударил его по лицу, очень сильно, и сказал: «Сволочь, если ты себе яму роешь, то зачем ты другому это делаешь?! Когда я сказал это?» И объясняю: «У вас жена – архитектор, она мне показывала свои акварельные рисунки. Потому что я художник, а архитекторы – все художники. И я, рассматривая ее акварели, сказал, что ‟их надо вешатьˮ! Вот о чем разговор был...».

Тогда Николай Сергеевич закричал: «Да-да, да! Это верно, он правильно говорит! Об этом разговор был!» Тогда я спрашиваю их: «А чего же вы показывали другое?» А они говорят: «Под давлением!» Понимаете, я не знал, кого мне приведут, что они скажут, и вот это «вешание»... В Евангелии Христос говорит: «Когда вас поведут, не думайте, что вам говорить!» (ср. Мк. 13, 11) Я никогда не мог подумать, что мне припомнят это слово «вешать», я никогда не мог предположить, что мне припишут намерение вешать кого-то... И они полностью провалились! Они полностью провалились, и с меня была снята эта статья.

Существует такой ритуал: когда кончается следствие, тебе приносят все дела всех арестованных по твоему делу. Знакомься, можешь читать хоть неделю... И приходит другой следователь – после того, как тот следователь провалил дело на очной ставке, ничего не доказал и не разоблачил, то дали мне другого следователя. Я ему говорю: «Вы все это уберите, я это дерьмо читать не буду, и тратить время на это не буду. Здесь все, от начала до конца, туфта!» Вот как было интересно на Лубянке...

Он подходит ко мне, протягивает мне руку и говорит: «К сожалению, Алексей Петрович, вас осудят. Но если вы будете держать себя в лагере так, как вы держали себя на следствии, вы, может быть, останетесь живы!»

Они поняли, что я сопротивлялся, а ведь никто не сопротивлялся. Это редкий случай – когда такое сопротивление, что следователь тебе жмет руку.

И я из ссылки, из вечной, два раза обращался в прокуратуру с прошением о реабилитации. И два раза мне давали отбой...

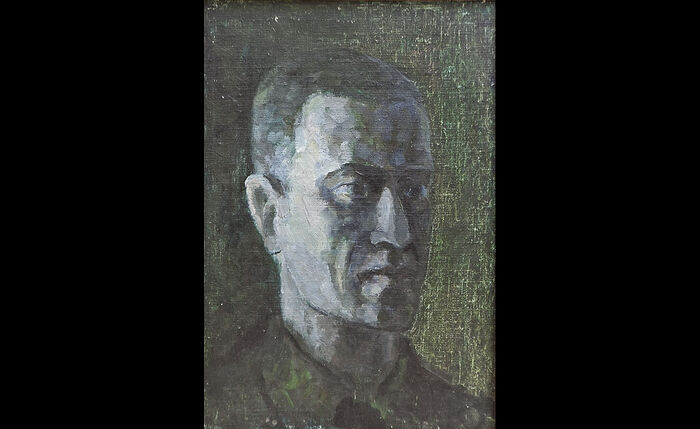

Арцыбушев Алексей Петрович. Автопортрет, написанный во время заключения в Воркутлаге.

Арцыбушев Алексей Петрович. Автопортрет, написанный во время заключения в Воркутлаге.

Когда в конечном итоге Хрущов разоблачил Сталина, то я вернулся из ссылки и тут же пошел в прокуратуру. Записался к заместителю Генерального прокурора. Он смотрит мое дело и говорит: «Мы таких не реабилитируем: вы же обвинялись в покушении на членов правительства!» Я говорю: «Но посмотрите на решение Особого совещания, там этой статьи нет! С меня ее сняли на очной ставке». Он листает, листает дело, и говорит: «А здесь нет материала об очной ставке! А с кем была очная ставка?» – «С тем-то и с тем-то». – «А где они?» Я говорю: «Понятия не имею. Я знаю, где Романовский, а где Корнилов – я не знаю, где он!» – «Ну, вот, пока от них не будет заявления о том, что была очная ставка, что они отказались от своих показаний на очной ставке, – вот до этих пор...». Ищи-свищи теперь... За 10 лет в лагере можно погибнуть! Никто не знал, где он. Знали, что этот – тут, а этот – тут (из тех, кто был арестован), а этот совершенно как будто сгинул.

Моя жена Варя с Мариной – в Москве, у своих родителей, а я прописался в Александрове, потому что мне нельзя жить в Москве, я не имею права: за сто километров... И Николай Сергеевич снял комнату, а я снял чулан. Но я не могу работать, а мне нужно семью кормить.

И вот, я еду в электричке из Александрова – абсолютно задавленный, абсолютно бесперспективный. Где искать?.. Никакой надежды у меня не было в то время на то, что я могу что-нибудь найти. Не с чего даже начинать.

И вдруг, подъезжая к Загорску, я вижу Троицкую лавру, и меня, как ветром, выносит в дверь. Но ведь это же не Александров? Какая же необходимость выходить? А меня просто выталкивает, просто выталкивает на платформу! Ничего особенного, но какая-то внутренняя необходимость .

Я знаю, куда идти, я иду в Троицкий собор, к преподобному Сергию

И я иду: я знаю, куда идти, я иду в Троицкий собор, к преподобному Сергию. Иеромонах служит молебен с акафистом, народ поет нараспев, все как положено. Я подошел к мощам – ни земного поклона не сделал, ни к раке не приложился, ничего! Но я крикнул внутренне: «Хоть ты мне помоги!» Вот таким тоном вызывающим.

Вот, отец Иоанн Кронштадтский говорит, что у Бога иногда надо требовать. Не просить, а требовать. Здесь было требование отчаяния. Потом я приложился, поклонился, поставил свечку и ушел. Ушел – облегченный: что-то скинул.

Сажусь на александровскую электричку, приезжаю в Александров, а там нужно полем пройти до той хаты, где Николай Сергеевич и я разместились. А он гуляет по тропинке по этому полю.

Заходит солнце, такая приятная погода. Он меня встречает и говорит: «А ты знаешь, кого я сейчас встретил?» – «Нет, не знаю!» – «Ивана Алексеевича Корнилова». Я говорю: «Когда?» А самого чуть кондрашка не хватил. «Когда, в какое время?» – «Ну, часа полтора тому назад! Вот его адрес. Я его спросил: ‟Не оставите своего адреса?ˮ» И он своему другу и адрес дал.

Александров – это такой город, где можно прожить десятилетия и не встретиться. А здесь: лоб в лоб. «Хоть ты мне помоги!» – и то, что нужно...

Под мою диктовку все это было написано – то, что, как сказал прокурор, им нужно, – и передано по этому адресу. Второе – от Николая Сергеевича, потому что он тоже был участником этой очной ставки. На следующее утро я у прокурора, и кладу ему на стол. Он говорит: «Так скоро?» – «Так вышло».

Он нажимает кнопку, входит другой прокурор, и говорит вошедшему: «Вне очереди на реабилитацию – всех!» Вот как обернулась моя фраза: «Ты мне помоги!»

«Вне очереди на реабилитацию – всех!» Вот как обернулась моя фраза: «Ты мне помоги!»

Так что все, что я пишу, это пережито мною лично. Понимаете, очень многие люди говорят: «Да это так, случайно. Ну, мало ли, это совпадение, мало ли, как бывает в жизни». Но не находят в этом путей Божиих: «Так случилось, так вышло». Но ведь ты сам видишь потом, что это не «само так вышло»...

А когда я лежал в Бутырках в общей камере, вповалку, – как сосиски, мы лежали, в ожидании своей участи… На суд-то не давали... И рядом со мной впритык лежал очень красивый и очень похожий на апостола Павла (у Эль-Греко есть апостолы Петр и Павел) Лев Копелев, которого привезли на доследствие. Он уже лет 5 где-то по лагерям...

А я не знаю, куда я еду. То есть мне хотя бы сориентироваться… Потому что там тоже есть опасные места, там тоже можно погибнуть. И там тоже можно помочь – по-разному, да?

И вот, этот Лев Копелев, который очутился рядом со мной, мне сказал: туда – нельзя, на раздатку – нельзя, где пищеблок – нельзя, где нужно командовать заключенными, нарядчиками – нельзя... И он говорит: самое счастливое и самое хорошее место в лагере – это санчасть. Там ты можешь многим помочь, и врачи высокой культуры. И ты в окружении этом живешь – как бы в другом мире... Ну, рассказал и рассказал.

А я на следствии себя вел очень дерзко, и мне обещали «хорошую жизнь». И когда этапом мы шли, то я шел на Воркуту, на пересылку. А с пересылки этап пошел на самую штрафную работу – на известняк. Это долбили в ста метрах глубины известь кайлом вручную и поднимали на носилках по серпантину на сто метров вверх. И почти что без одежды – на тридцатиградусном морозе. А кормили так, что ноги еле ходили. Ну, это потом я уже узнал.

А пока я стою на вахте, весь этап стоит наш на вахте. У меня ноги завернуты в портянку, потому что у меня украли ботинки, мороз 30 градусов. Эти – в папахах, в дубленках. На первый вопрос – «Кто медики? есть медики?» – ведь Копелев мне уже в память заложил, – я делаю шаг вперед. А у меня мать медик, она фельдшер очень хороший. А когда она болела, я ей делал уколы. Я все знал, я мог читать рецепты, абсолютно все знал, как перевязки делать – то есть был достаточно образован для лагерного «лепила». «В санчасть!» – сразу мне была команда. Я пришел в санчасть, и мне дали барак умирающих. Три ряда – нары – им надо приносить пищу и кормить умирающих. Цинга, пеллагра... Это не значит, что они сегодня умрут. В основном харбинцы. Потому что когда мы взяли Харбин, то всех русских оттуда выгребли, эшелонами, и – в лагеря...

Арцыбушев Алексей Петрович. Портрет заключенного (солагерника) Н.С. Комаровского.

Арцыбушев Алексей Петрович. Портрет заключенного (солагерника) Н.С. Комаровского.

С этого я начал свое фельдшерство. А потом я заболел дизентерией. Из меня хлестала кровь, я знал, что это смерть. Лекарств никаких нет, и сам фельдшер мне говорит: «Леха, ну, только воду могу тебе предложить!»

Ну, я сам знал, что это неделю примерно... И вдруг неожиданно я вспоминаю, что мама рассказывала в моем присутствии, что народный способ лечения дизентерии очень простой. Нужно достать самую старую, самую заржавелую селедку. Самую пересоленную-распересоленную... Сожрать ее со всеми потрохами, с костями, с головой – всю целиком. И три дня не пить.

Понимаете, у меня как-то со всеми были всегда хорошие отношения, я никогда не «заедался». Как все, так и я. И поэтому воры, жулики хорошо ко мне относились. Я фельдшерил в их бараке, они играли там в карты, мне на это было наплевать.

Но до этого я получил посылку от Тони. Посылки привозят на машине, их много, и там становится очередь ворья и блатных в ожидании, что им что-нибудь дадут. А если не дадут, то они сами «отломят». Я это прекрасно знал.

Я выхожу с посылкой, снимаю крышку... Пачка папирос, кусок мыла из ящика – взял – и пошел дальше. Потому что если я принесу ее домой, у меня ее украдут, и я буду страшно страдать, потому что у меня ее украли.

Другие сразу съедают и умирают от заворота кишок, потому что голодный организм наедается – и заворот кишок ему обеспечен. А я так сыграл в футбол ящиком – и пошел...

Это вызвало такое удивление всей этой блатной своры! Неожиданно, никто так не делал, понимаете? Все прятали посылки, я не знаю как: под подушку, жрали... И потом, когда я пришел в барак, меня стали угощать моей колбасой! Угощать моими папиросами!

«Что ж, ты, иди сюда, жри!» И я приобрел в их глазах репутацию непонятного человека.

И когда я заболел дизентерией, я одного из таких (Аркашка его звали) попросил подойти и сказал ему: «Ты знаешь, я умираю. У меня дизентерия! Мне необходимо достать такую-то селедку. Если не достанешь, меня через два дня не будет». Он мне сказал: «Постараюсь!» и ушел. А пищеблок за зоной. В зону еду привозят в баках и разливают, и раздают в очереди по котелкам… К вечеру он мне приносит селедку... Которую я съел – по маминому рецепту – со всеми потрохами.

Но три дня я лез на стенку! Это были страшные дни, потому что невероятная жажда. Но условие: ни глотка воды! Так что, видите, меня мама моя и тут спасла. Вот такие истории...