В их семье был обычай приходить перед сном грядущим в

спальню девочек, чтобы попрощаться с ними и перекрестить

их. Дверь отворялась бесшумно. И однажды, тихо войдя в

комнату, он услышал какой-то разговор между ними.

– Они придут к нам?

Отец подошел к ним и спокойно спрашивает:

– Про кого вы говорите? Кто придет к вам?

– Ангелы, – совершенно спокойно ответили

они.

– Какие Ангелы?

– Беленькие!

– Они приходят к вам?

– Да! – спокойно отвечали они.

Из книги митрополита Вениамина (Федченкова) «Записки архиерея»

|

…Наши дети живут сегодня и сейчас, это поколение «индиго»; к году они мастерски владеют пультом управления от телевизора, в начальной школе могут давать инструкции по пользованию нехитрыми программами типа Paint. «Спортивно-соревновательная» жизнь в мире взрослых, которые все время за чем-то бегут ― карьерой, деньгами, признанием,― формирует и их идеалы. Места чудесам в их жизни, кажется, не осталось. Мальчики ― будущие бизнесмены или спортсмены с гонорарами в миллионы долларов, девочки ― модели. Они совсем непохожи на тех детей в белых рубашечках и платьицах с кружевами, что смотрят на нас с фотографий XIX века. И тем более поражаешься, когда они оказываются впервые в пространстве храма. Вдруг выясняется, что там, в душе, они все такие же, как и сто лет назад, способные видеть своим чистым взором гораздо больше нас, взрослых.

Трехлетний Владислав, сын знакомой, задает ей вопрос:

― Мама, а Бог нас слышит?

― Конечно, слышит.

― Но тут же закрыто,― говорит он, упираясь взглядом в потолок своей комнаты.

А спустя какое-то время вдруг, идя по улице, удивляет свою маму еще более неожиданным заявлением. Глядя в небо, сообщает ей:

― Смотри, а сейчас открыто.

Дети поразительным образом привязываются к храму. Так Влад теперь если строит или рисует, то все чаще храм. Играет часто в священнослужителя и старательно поет: «Господи, помилуй!».

Их детские вопросы основательны и серьезны, так что то и дело ставят нас в тупик. Настя, которая старше Владика на пару лет, заставила как-то свою маму сильно призадуматься:

― Мам, а нами кто-то управляет?

А несколько лет назад она же, еще совсем крошечная, гуляя с бабушкой по улице, буквально потащила ее в храм со словами «Пойдем молиться». Причем происходило это в тот момент, когда папе Насти делали очень серьезную операцию, о чем маленькая девочка никак не могла знать.

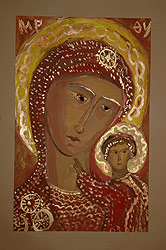

А другой маленький мальчик впервые попал в храм вместе с мамой, когда его папе грозил суд. И, когда мама еще задумчиво стояла, всматриваясь в строгие лики на иконостасе, неожиданно вскинул руку в указующем жесте:

― Вот кому молись!

Хотя святителя Николая нигде и никогда прежде не видел. Впрочем, все может быть…

Как часто именно дети нас, взрослых, в начале нашей церковной жизни подталкивают вперед, не дают остановиться, заставляя двигаться дальше. Так, Влад утром в выходной день, когда мама никак не могла подняться и встать на молитву, придя с молитвословом, скомандовал: «Вставай, молиться надо!». И остается только ломать голову, почему он пришел не вчера и не позавчера, а именно сегодня так просто и решительно вмешался, когда в маминой душе шел напряженный внутренний диалог: встать или не встать, помолиться или не помолиться?

Моя собственная дочь, с изумлением глядя на меня, готовую сесть за стол и приступить к еде, не раз спрашивала:

|

Мои дети пришли в храм вслед за мной, переступившей этот порог в очень зрелом возрасте. Старшей, Оле, было уже 8 лет. Ее сознание к тому моменту было переполнено знаниями о модных куклах, таких же модных детских журналах, прическах, брюках и т.д. и т.п. «Модность» уже стала мерилом всего. И даже профессия была к тому времени выбрана ― директор салона красоты. Мои попытки расширить ее представления о мире, походы в музеи, библиотеку и разговоры о том, что музыка ― это вовсе не творчество Виктории Дайнеко, имели весьма слабый успех. Тогда-то мы первый раз и пришли в воскресную школу. Младшей же было еще только 3 года, и у меня была возможность сравнивать, как каждая из них по-своему входила в храм. Насколько просто и органично это было для трехлетней, и как уже пришлось бороть себя старшей дочери в ее 8 лет.

Когда я предложила ей пойти в воскресную школу, квартира огласилась пронзительным визгом:

― Нет, в воскресенье я никуда ходить не буду!

Мне пришлось буквально ее успокаивать. Но мы все же договорились, что она сходит сначала всего лишь посмотреть, и если ей не понравится, я ни в коем случае не буду ее заставлять идти туда снова. Я была практически уверена в провале и уже строила планы, какие буду искать уловки, чтобы она сходила и во второй раз. Но это оказалось лишним. Притихшая, спокойная возвращалась она со мной домой и на мой вопрос твердо сказала, что «будет ходить сюда всегда». Конечно, она не сильно преуспела пока в освоении предметов, но это и не самое главное.

А вот походы в храм первое время давались сложнее, в школу она шла, а в храм не всегда. Первый раз причастилась только спустя несколько месяцев в паломнической поездке. Долго не решалась подойти исповедаться и даже всплакнула. Но, возвращаясь из паломничества, с грустью в глазах на подъезде к Саратову спрашивала меня: «Что, мы уже приехали?». Для нее заканчивался праздник, или приключение, или... к сожалению, сложно угадать, как видят и переживают подобные поездки дети. А мы так волновались, как она выдержит многочасовую утомительную дорогу на автобусе в Подмосковье и обратно на пороге зимы, когда столбик термометра уже уверенно держался ниже нуля.

А спустя какое-то время за ужином, когда один из друзей семьи сказал: «А я не верующий», она замерла и как-то очень серьезно заметила: «Нельзя так». Это было неожиданно: ребенок, который живо реагирует в основном на развлечения и покупку новых вещей, вдруг заявил о своей позиции взрослому человеку. Я принялась спрашивать ее, а почему, собственно, нельзя? Она долго стеснялась, не хотела говорить, но потом все же пояснила: «Христос страдал за нас, нехорошо так к Нему».

Младшая, Ульяна, как-то сразу прониклась теплым чувством к храму.

― Я люблю храм,― она постоянно делилась со мной своим отношением.

Всегда проходя или проезжая мимо, она показывает рукой в направлении храма и говорит:

― Там наш храм.

Но однажды, возвращаясь с литургии, расстроено пожаловалась:

― Ты знаешь, это все-таки не наш храм…

Я сначала не очень хорошо понимала, о чем речь.

― Ну, вот машина наша, а храм, он все равно не наш.

Почему она умеет выделить именно это место среди всех других, ведь я ничего ей не рассказываю? Возможно, это и неправильно, но просто не всегда понимаю, как это сделать. Поэтому мы просто собираемся и идем. И странно ― она не сожалеет, что кафе, куда мы заходим по выходным, не наше, или сквер с качелями и горками, не наш, но своим детским внутренним взором выбирает как самое дорогое для себя место именно храм. Для себя и для нашей семьи, которой пока исчерпывается для нее понятие «мы», «наше».

|

― А где ты была?

― В храме.

Лицо младшей тут же перекашивается от рыданий:

― Я тоже хочу!

― Но ты сама сказала, что будешь спать.

― Да,― соглашается она,― а теперь мне жалко, что я не пошла.

Как-то в понедельник, когда, видимо, в памяти еще жива память о воскресной литургии, Ульяна совершенно неожиданно для меня вдруг спросила:

― А когда я буду петь в храме?

И так как пока большее число букв выговаривается пока плохо, я не сразу понимаю, о чем идет речь.

― Да, я хочу петь в храме,― развеивает она мои сомнения.

Я начинаю объяснять, что надо подрасти, потому что малыши еще не могут петь в храме, но можно пойти в воскресную школу и петь там. На глаза наворачиваются слезы, еще одно слово — и ребенок опять разразится рыданиями.

― Я хочу сейчас петь в храме! ― отступать она явно не намерена.

На шумный диалог приходит старшая сестра, она настроена скептически:

― Да, я тебе не завидую, мне кажется, там небольшая зарплата.

Но слезы уже текут по щекам, и я срочно нахожу выход: предлагаю петь вместе со всеми Отче наш и Символ веры. Лицо расплывается в блаженной улыбке, и она требует тут же начать учить ее. Но довольно быстро спотыкается и переключается на что-то другое. Однако спустя полчаса возвращается к теме и, немного стесняясь своей счастливой улыбки, говорит:

– Мама, я уже умею петь в храме,― и с чувством значительности происходящего тянет единственно запомнившееся: «и не введи нас во искушение».

— Все,― радостно говорит она,― видишь, уже умею.

Собираясь писать статью, спрашиваю ее:

― А Бог, Он какой?

― Добрый и святой,― почти не раздумывая, отвечает она.

|

Вообще, тема «дети и вера» не просто большая, она ― необъятная. Ее можно и обязательно нужно продолжать. У большинства из нас не было церковного детства и нам очень сложно представить, что видят они своим внутренним взором. Но вместе с ними можно заглянуть в их детский мир, пережить их детскую веру и стать от этого богаче.

Ни в коем случае не хочется ничего идеализировать, кто-то из этих детей может пошалить в храме, кто-то, наблюдая за раздирающимся между верой и неверием папой, который всегда авторитет, сказать о своем нежелании носить крестик. Дети остаются детьми.

Но все эти «минусы» забываются в тот день, когда видишь их светлые радостные личики после литургии, когда чувствуешь, как вместе с их преображением преображается наша общая жизнь, хотя бы на один этот день, который потом еще долго-долго «отзывается» в душе. Вместе с ними можно еще раз вдруг посмотреть на мир детским чистым взглядом, когда засмеяться хочется просто оттого, что за окном утро, светит солнце и поэтому все хорошо. Сегодня наивность стала словом почти ругательным, миром правит прагматизм, но без этой детской наивности так невозможно порой радоваться и так невозможно увидеть нечто, что делает существование жизнью, а нас — людьми.