Иосиф Афанасьевич Агеев, военный дирижер Владимир Чивилихин писал:

Иосиф Афанасьевич Агеев, военный дирижер Владимир Чивилихин писал:

«Из прошлого разных эпох наплывают имена и события, беспокоят память, так и должно быть, потому что память, связующая все со всем, помогает жизни находить ее главный вектор».

Многие представители минувшего являлись свидетелями и участниками важнейших исторических событий. К сожалению, время безжалостно и неумолимо бежит, уходят люди, а вместе с ними воспоминания, со временем они стираются и забываются. Издания и архивные документы не всегда имеют возможность поведать правду о прошлом, поэтому мемуары простых людей являются ценными источниками. Благодаря им воскрешаются волнующие картины далеких эпох, а мы, в свою очередь, сопереживаем героям повествования, погружаемся в их жизнь и чувства, черпаем много нового и интересного.

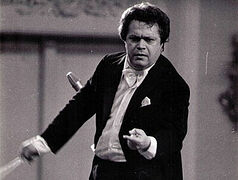

Когда мой отец проходил воинскую службу в г. Горьком (ныне Нижний Новгород), он познакомился (а это было в середине 1970-х гг.) со старым военным дирижером Иосифом Афанасьевичем Агеевым. Свидетель царской и советской эпох, подполковник в отставке И. Агеев живо интересовался музыкальной жизнью города, внимательно следил за своими учениками, регулярно посещал все смотры и фестивали.

Старый военный дирижер Иосиф Афанасьевич Агеев был свидетелем царской и советской эпох

Он был известен и пользовался большим авторитетом в своем родном городе. И. Агеев как талантливый дирижер на протяжении своей долгой трудовой деятельности являлся «визитной карточкой» многих творческих коллективов, которыми руководил, он всегда определял их лицо.

Участник Первой мировой и гражданской войн в 1920–1930-х гг., капельмейстер Агеев со своим оркестром неизменно выступал перед бойцами на ярмарке, а также на концертах, в которых участвовали лучшие местные артисты. В годы Великой Отечественной войны он продолжал активную патриотическую работу среди бойцов Красной Армии и жителей города. Агеев воспитал многих музыкантов, внес весомый вклад в развитие военной музыки в Горьком. После отставки долгое время возглавлял народный духовой оркестр Центрального дворца культуры железнодорожников города.

Агеев воспитал многих музыкантов, внес весомый вклад в развитие военной музыки в Горьком (Нижнем Новгороде)

Впервые Агеев с моим отцом, который служил дирижером оркестра Горьковского высшего военного училища тыла, встретились в кулуарах филармонии. Представители двух поколений разговорились, в ходе беседы прониклись обоюдной симпатией и вскоре подружились. Иосиф Афанасьевич оказался интересным рассказчиком, некоторые его увлекательные воспоминания приводятся в этой статье (отдельные детали, уточняющие повествование, добавлены самим автором).

«Будучи воспитанником, я служил музыкантом в военном оркестре 37-го пехотного Екатеринбургского полка в Нижнем Новгороде (это был заслуженный полк, он стяжал себе воинскую славу в Отечественной войне 1812 г., в заграничных походах 1813–1814 гг., в русско-турецких войнах XIX века, в Первую мировую). В апреле 1913 г. нам объявили о скором прибытии государя-императора с семьей в Нижний Новгород (в 300-летний юбилей Дома Романовых царская семья совершала путешествие по России, посещая места, где три века назад происходили главные события, благодаря которым на опустевшем троне появилась новая династия). Началась подготовка города к достойному приему высоких гостей. Нашим музыкантам выпала большая честь первыми встретить венценосную семью на железнодорожном перроне, поэтому готовились в ускоренном режиме, оттачивали до совершенства свое музыкальное мастерство. Мы ждали с нетерпением и волнением этого дня, каждому из нас хотелось лицезреть самого государя. Накануне его приезда город принял необычайно праздничный вид, железнодорожный вокзал утопал в зелени и декоративных растениях, прилегающая местность была украшена флагами и портретами царской семьи.

Встреча государя императора Николая II на вокзале в Нижнем Новгороде. Фото: ngounb.ru

Встреча государя императора Николая II на вокзале в Нижнем Новгороде. Фото: ngounb.ru

Император Николай II с членами семьи и многочисленной свитой прибыли в Нижний утром 17 мая поездом Московско-Нижегородской железной дороги. По выходе из вагона императора, облаченного в форму Астраханского 12-го гренадерского полка, встречал нижегородский губернатор и представители местной администрации. Приняв рапорт от командующего войсками Московского военного округа, Николай II прошел по фронту роты почетного караула от нашего полка, здороваясь с военнослужащими. Мы играем русский народный гимн “Боже, царя храни”, и вот государь проходит мимо нас. Видимо, капельмейстер немного переволновался, увидев живьем императора, взмахом руки нечаянно задел трубу у одного музыканта, стоящего в первой шеренге. Она упала на землю, окружающие замерли. Ситуацию разрядил сам Николай II. Улыбнувшись, он кивком головы дал понять, что ничего страшного не произошло, можно поднять инструмент и продолжить музыканту играть дальше. После окончания торжественной церемонии кто-то из императорского сопровождения по случаю юбилея щедро одаривал толпу встречающих, бросая горсти серебряных монет. Я, будучи шустрым 16-летним мальчишкой, сумел набрать три рубля. Они стали хорошим подспорьем в хозяйстве моей матери, жившей без мужа. По всему пути следования высочайших особ сплошной стеной стоял народ, мостовые были усыпали цветами. Волна восторженных криков “ура” прошлась от вокзала до Нижегородского кремля. Окна домов и балконов были открыты и заполнены людьми. Для жителей это был настоящий праздник, все хотели взглянуть на императора.

После этого мы переместились в центр юбилейных торжеств на Благовещенскую площадь (ныне площадь Минина), также переполненную народом. Большое внимание было приковано к сооруженному деревянному помосту, где происходило главное событие этого дня – торжественная церемония закладки будущего памятника Минину и Пожарскому. Государь лично заложил в его фундамент первый камень (памятник так и не был возведен по причине начавшейся войны, а потом и революции в России; лишь спустя долгое время, в 2005 году, мэр г. Москвы Ю. Лужков смог восстановить историческую справедливость, подарив городу копию московского монумента скульптора Мартоса. В настоящее время этот памятник располагается в Нижнем Новгороде напротив восстановленного храма Иоанна Предтечи). После окончания церемонии войска Нижегородского гарнизона под звуки торжественного марша сводного оркестра прошли парадным строем перед императорской семьей. К концу дня насыщенная программа пребывания царской семьи завершилась, этим же вечером они отплыли пароходом в Кострому.

На фотографии слева видна часть сводного оркестра гарнизона. Где-то там находится и наш герой. Оркестром дирижировал капельмейстер В. Христенко

На фотографии слева видна часть сводного оркестра гарнизона. Где-то там находится и наш герой. Оркестром дирижировал капельмейстер В. Христенко

Когда стало уже темнеть, Нижний волшебным образом преобразился. Все центральные улицы, площади города засверкали иллюминацией. Речные суда и пристань залились электричеством, а ночью горожане наслаждались этим красочным зрелищем на воде. На высоком берегу Волги в саду Кремля особенно ярко светилась возведенная аркада с двумя императорским орлами, размах их крыльев достигал почти полутора метров. Это чудо техники можно было видеть ночью далеко за пределами города. Массовые гуляния продолжились до самого утра. Музыка военных духовых оркестров разносилась по всему Нижнему Новгороду, создавая и поддерживая среди гуляющих праздничную атмосферу. Музыканты исполняли популярные марши и старинные вальсы, так полюбившиеся широкой аудитории. Николай II лично объявил оркестру благодарность, что спасло дирижера от дисциплинарного взыскания. Время проходит, а эти незабываемые впечатления о пребывании императора у меня остались на всю жизнь», – вспоминал старый дирижер о давно минувших событиях.

Полковые оркестры гармонично вписывались в духовную жизнь города, принимали непосредственное участие в церковных мероприятиях

В те годы прошлого века ни одно торжественное мероприятие в Нижнем Новгороде не обходилось без духового оркестра. Военные музыканты участвовали в светских праздниках, встречали почетных гостей, играли на Нижегородской ярмарке. Хоры музыки (так раньше называли полковые оркестры) гармонично вписывались в духовную жизнь города, принимали непосредственное участие в церковных мероприятиях. Периодика того времени освещала эти значимые события. Так, «Русский инвалид» в 1914 г. отмечает:

«При громадном стечении народа, с участием всего городского духовенства, крестным ходом, в присутствии местного гарнизона с музыкой, за городом состоялась встреча чудотворной иконы Оранской Божией Матери».

Икона Богородицы «Владимирская» («Оранская») История этой религиозной процессии уходит корнями в глубь веков. В 1771 г. по всей губернии свирепствовала чума. Тогда Оранскую икону Пресвятой Богородицы (является списком с образа Владимирской Божией Матери) привезли в Нижний Новгород, совершили с ней крестный ход вокруг Кремля – и эпидемия отступила. В благодарность за избавление от чумы нижегородцы ежегодно на протяжении полутора веков (вплоть до 1917 г.) совершали торжественное шествие с этой иконой из Оранского монастыря (ныне он находится в селе Оранки Богородского района Нижегородской области в 100 км от областного центра). Отмечу, что музыканты военного оркестра Нижегородского гарнизона регулярно сопровождали этот священный образ с непременным гимном «Коль славен наш Господь в Сионе». Это произведение на слова поэта М. Хераскова написал композитор Д. Бортнянский. На протяжении многих лет он являлся неофициальным гимном Российской империи, также звучал во время похорон высокопоставленных лиц и на курантах Спасской башни Московского Кремля.

Икона Богородицы «Владимирская» («Оранская») История этой религиозной процессии уходит корнями в глубь веков. В 1771 г. по всей губернии свирепствовала чума. Тогда Оранскую икону Пресвятой Богородицы (является списком с образа Владимирской Божией Матери) привезли в Нижний Новгород, совершили с ней крестный ход вокруг Кремля – и эпидемия отступила. В благодарность за избавление от чумы нижегородцы ежегодно на протяжении полутора веков (вплоть до 1917 г.) совершали торжественное шествие с этой иконой из Оранского монастыря (ныне он находится в селе Оранки Богородского района Нижегородской области в 100 км от областного центра). Отмечу, что музыканты военного оркестра Нижегородского гарнизона регулярно сопровождали этот священный образ с непременным гимном «Коль славен наш Господь в Сионе». Это произведение на слова поэта М. Хераскова написал композитор Д. Бортнянский. На протяжении многих лет он являлся неофициальным гимном Российской империи, также звучал во время похорон высокопоставленных лиц и на курантах Спасской башни Московского Кремля.

Помимо этого, Иосиф Афанасьевич в составе оркестра внес свою лепту в благотворительные мероприятия. Был в царской России такой День белой ромашки, посвященный профилактике и лечению туберкулеза. Он проходил во многих городах, в том числе в Нижнем Новгороде трижды (в 1911–1913 гг.).

День Белой ромашки в Нижнем Новгороде

День Белой ромашки в Нижнем Новгороде

В те дни, когда проходили эти мероприятия, представители разных вероисповеданий и сословий города и, конечно, неравнодушные благотворители сливались в едином порыве для того, чтобы спасти жизни людей, страдающих этим недугом. В знак солидарности со всеми больными мужчины вдевали цветок белой ромашки (символ природного антибиотика, который использовался для лечения туберкулеза) в петлицы, а женщины прикалывали его к шляпкам или платью. На площади Нижнего Новгорода гремела медь полковых оркестров, они вносили особый колорит, вдохновляя горожан на благие поступки. Добровольцы-волонтеры за пожертвования распространяли цветы белой ромашки среди жителей, часть цветов бескорыстно передала из своей оранжереи вдова нижегородского купца первой гильдии Варвара Михайловна Бурмистрова. Будучи родом из семьи нижегородских купцов и меценатов Рукавишниковых, она содержала на свои средства детскую больницу, местную женскую Мариинскую гимназию, была попечительницей городского приюта, помогала храмам. В суровые годы Первой мировой войны она пожертвовала все свои драгоценности в пользу русской армии. Ее благие деяния были отмечены по заслугам: Варвара Михайловна удостоилась звания почетной гражданки Нижнего Новгорода и серебряной шейной медали «За усердие» на Владимирской ленте.

На собранные средства горожан в Нижнем Новгороде открылись колония-сад для больных детей, амбулатории, попечительство, первый в губернии противотуберкулезный санаторий.

Воинские ритуалы и праздники являлись важнейшим звеном культуры в царской России

Воинские ритуалы и праздники являлись важнейшим звеном культуры в царской России, они помогали защитникам Родины в формировании и развитии чувства патриотизма, единению и верности священному долгу. Главным воинским атрибутом считалось полковое знамя. О нем – ровеснице герое моего повествования – я поведаю читателю. Ныне в Московском Историческом музее хранится военный штандарт славного 37-го Екатеринбургского полка, того самого, где служил И.А. Агеев. Доподлинно неизвестно, каким образом оказалась эта священная регалия в музее, но то, что она сохранилась, стало чудом Божием.

О зарождении этого воинского стяга вещала газета «Русский инвалид»:

«В апреле 1897 г. в г. Лодзь (здесь, в Польше, ранее квартировался 37-й Екатеринбургский полк) на Магистратской площади полк выстроился покоем (т.е. виде буквы П). Сюда принесли новое знамя и постановили его у аналоя. К этому времени на площадь, окруженную огромною толпою народа, прибыли представители военных и гражданских властей во главе с начальником гарнизона, которому полковой адъютант передал высочайшую грамоту о пожаловании полку знамени. Начальник гарнизона вручил грамоту командиру полка и приказал скомандовать войскам “на караул”. Получив грамоту, командир полка прочитал ее вслух, после чего были прочитаны законы, касающиеся хранения в полках знамен. Старые знамена были отнесены на квартиру, после чего началось молебствие, по окончании которого состоялось освящение нового знамени, а затем полковой священник в сопровождении начальника гарнизона и командира полка обошел фронт солдат и окропил их святой водой. Возвратившись к аналою, священник прочел присягу, которую повторили все присутствующие. Когда войскам был дан отбой, начальник гарнизона, взяв знамя, передал ему командиру полка, который, став на колени, принял это знамя и передал его коленопреклоненному знаменщику. В заключение войска прошли церемониальным маршем».

Штандарт 37-го Екатеринбурского полка

Штандарт 37-го Екатеринбурского полка

Изображение на стяге данной воинской части образа Троицы несет в себе духовный смысл: он считался весьма популярным сюжетом на знаменах русской армии XIX века. Кроме Екатеринбургского Святую Троицу имели Апшеронский, Бутырский, Сибирские полки и многие другие. История почитания этого священного образа идет из глубины веков. Преподобный Сергий Радонежский сделал Троицу символом единения, братства и внутреннего укрепления страны. Он первым породил русскую национальную идею: «Воззрением на Святую Троицу побеждай ненавистную рознь мира сего».

Русская армия и Православная Церковь на протяжении многих веков составляли духовную основу государства

Русская армия и Православная Церковь на протяжении многих веков составляли духовную основу государства. Защитник Отечества, постоянно находившийся на грани жизни и смерти, как никогда нуждался в таинствах и молитвенной помощи. Благодаря окормлению полкового священника он духовно очищался, преодолевал страх смерти. Такая освящаемая вера воодушевляла русского солдата на ратные подвиги. Представитель военного духовенства 37-го Екатеринбургского полка Михаил Пылаев разделил со своей паствой все трудности армейской жизни. Вместе с солдатами он прошел фронтовые дороги две войны – русско-японскую и Первую мировую. Об этой личности опубликовано достаточно много материалов, поэтому я ограничусь краткой информацией. За свое ревностное исполнение пастырских обязанностей вдобавок к ранее имеющимся наградам в Первую мировую войну отец Михаил получил орден св. Владимира 4-й степени с мечами. Кроме того, он удостоился золотого наперсного креста из Кабинета Его Императорского Величества на Георгиевской ленте, который считался высокой наградой для лиц духовного звания. Бесстрашный священник исполнял христианские требы на поле брани, на передовых позициях напутствовал умирающих, ободрял раненых и делал им перевязки. Он разделил печальную судьбу многих пастырей в 1930-е годы: в 1938 г. был расстрелян.

Полковой священник Михаил Пылаев Епископ Онисим (в миру Михаил Владимирович Пылаев) причислен к сонму новомучеников и исповедников Церкви Русской. Его почитают в Соборах святых Архангельской митрополии, Тульских святых, святых Удмуртской земли и новомучеников и исповедников Соловецких.

Полковой священник Михаил Пылаев Епископ Онисим (в миру Михаил Владимирович Пылаев) причислен к сонму новомучеников и исповедников Церкви Русской. Его почитают в Соборах святых Архангельской митрополии, Тульских святых, святых Удмуртской земли и новомучеников и исповедников Соловецких.

И. Агеев вспоминал:

«В 1914 г. началась Первая мировая война, наш оркестр вместе с полком отбыл на фронт. Перед его отправкой состоялся напутственный молебен возле военного Успенского собора на территории Нижегородского Кремля. Жители города преподнесли в дар нашему полку икону, после этого мы под звуки торжественного марша прошлись по центральным улицам Нижнего Новгорода к вокзалу, где эшелонами направлялись на фронт. Проводы горожан носили теплый и задушевный характер».

Немало испытаний выпали на долю воспитанника Агеева: он познал горечь поражений и невосполнимых утрат, радость победных мгновений. Надолго ему запомнился первый парад на поле брани в августе 1914 г., посвященный награждению Георгиевских кавалеров полка. Для многих солдат он стал последним: они пали смертью храбрых в ожесточенных сражениях. На фронте русский воин сталкивался не только с врагом, но и с житейскими трудностями. Это отмечает Г.Н. Шапошников в своей статье о 37-м Екатеринбургском полке:

«Бытовые условия оставались неважными: солдаты жили в холодных землянках, которые не освещались, в окопах стояла талая вода и лед, не хватало теплой одежды и обуви. Части питались 1–2 раза в сутки, в основном супами; из-за отсутствия сала и масла каша не варилась, часто крупы просто закладывались в суп. Екатеринбуржцы стойко выносили эти трудности».

Своей игрой отважные музыканты облегчали нелегкую долю русского солдата, поднимали под свист пуль нашу пехоту в наступление

Надолго запечатлелись в памяти у И. Агеева боевые действия в июле 1915 г. в районе польского городка Ломжа в ходе Наревской операции. В течение нескольких дней немцы поливали русских шквальным минометным и артиллерийским огнем, наши солдаты стойко держали оборону, отбивая все неприятельские атаки. К исходу боев почти весь офицерский состав полег, погибло более тысячи нижних чинов. А многие из оставшихся в живых удостоились Георгиевских крестов. Запомнились будущему капельмейстеру не менее ожесточенные бои летом 1917 г. на территории Украины, когда немцы сумели сорвать последнее наступление русской армии, нанести мощный контрудар и окружить полк. Только благодаря грамотным действиям своего командира Н. Эльберта наши воины сумели вырваться из вражеских клещей и отойти. Свой вклад в ту войну внесли и отважные музыканты, которые в составе своего 37-го Екатеринбургского полка принимали участие во всех крупнейших сражениях Первой мировой войны. Своей игрой они облегчали нелегкую долю русского солдата, придавали ему дополнительные силы после тяжелых боев, поднимали под свист пуль нашу пехоту в наступление. В январе 1918 г. полк откомандировали к месту довоенной дислокации в Нижний Новгород. Здесь он доживал свои последние дни, медленно деградируя под влиянием большевистской пропаганды.

Так закончилась для Агеева царская эпоха, на смену ей пришла другая – советская. С удовлетворением отмечу, что летом того года в городе установили памятник участникам Первой Мировой войны, тем самым восстановив историческую справедливость.

Агеев вспоминал:

«По ходу своей военной службы в бытность дирижером оркестра 49-го стрелкового полка (это было в середине 1920-х гг.) мне приходилось общаться со многими военачальниками. Особенно запомнился будущий маршал Победы И. Конев, в ту пору комиссар и начальник политического отдела 17-й Нижегородской стрелковой дивизии, а затем командир и комиссар 50-го стрелкового полка той же дивизии. Когда дивизия выезжала в летние лагеря, ее быт и учебу обслуживали оркестры дивизии, не раз объединявшиеся вместе для особо важных мероприятий. Как-то по окончании торжественного прохождения, где я руководил сводным оркестром, ко мне подошел Конев, между нами завязалась беседа. От него я услышал похвалу в свой адрес за хорошо сыгранные марши. Его человечность, простота в общении и неплохие познания в музыке мне импонировали. Пересекались мы с маршалом и в послевоенные годы в Москве. Он, уже будучи главнокомандующим Сухопутными войсками, предложил мне перевод по службе в столичный оркестр, но я отказался от столь заманчивого предложения. Не мог же я оставить свой любимый город, своих музыкантов. Вот и остался служить в Горьком до самой демобилизации в 1958 г. Позже маршал Конев напишет свои военные мемуары, в них он тепло отзовется о нашем городе и его жителях».

И. Конев возвращал стране культурные ценности, похищенные гитлеровскими оккупантами

И. Конев сражался не только за освобождение своей Родины и стран Европы от фашизма, но и выполнял благородную миссию – возвращал стране культурные ценности, похищенные гитлеровскими оккупантами. Так, в 1945 г. особая команда 1-го Украинского фронта, которым командовал Конев, в немецком Дрездене вызволяла шедевры из заминированных штолен, а после этого их отправляли на реставрацию в Москву, где они обретали вторую жизнь. Прошли годы, И. Конев лично посетил Дрезденскую галерею, где осмотрел эти произведения искусства, когда-то спасенные воинами его фронта, а после возвращенные советским правительством. Но одно из них – бессмертное творение Рафаэля «Сикстинская Мадонна» – созерцал с особым интересом.

Теперь расскажу, насколько непредсказуемы перипетии судьбы. Вышеупомянутый 37-й Екатеринбургский полк не только доблестно сражался на полях сражениях, но и оставил по себе добрую память в Ченстохове, где он квартировал 7 лет. В этом населенном пункте трудами и пожертвованиями офицеров и нижних чинов воздвигли православный храм. Пришло время сменить место дислокации и переместиться в другой город. Жители Ченстохова устроили пышные проводы уходившим воинам, а в напутствие им преподнесли список с чудотворной Ченстоховской иконы Божией Матери (это было в 1874 г.). Иосифу Афанасьевичу довелось побывать в этом городе в составе своего оркестра осенью 1915 г. После отделения в 1918 г. Польши от России храм заняли католики, в дальнейшем его освятили в костел. Спустя много лет войска фронта Конева в 1945 г. не только освободили польский город Ченстохов от немецких оккупантов, где находилась главная святыня поляков – Ченстоховская икона Божией Матери, – но и сохранили ее для их потомков. Тем самым эта чудотворная икона своей невидимой нитью соединила двух людей – маршала Победы Конева и заслуженного капельмейстера Агеева.

И.А. Агеев – кавалер орденов Ленина, Красного Знамени (дважды), «Знака Почета» и медалей, удостоен высокого звания «Заслуженный артист РСФСР». Его имя занесено в Нижегородскую библиографическую энциклопедию. Ныне в Нижегородском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике хранятся его личные документы. Иосиф Афанасьевич прожил долгую, насыщенную событиями жизнь. Скончался в 1982 г. в возрасте 85 лет. Упокоен на престижном Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде.

P. S. Содействие с Русской Православной Церковью, с ее хоровыми коллективами перевернуло в последние годы новую страницу в истории военно-оркестровой службы Министерства обороны РФ. Так, коллектив Православного хора инженерных войск Вооруженных Сил РФ «За Веру и Отечество» состоит из военнослужащих по призыву, которые являются студентами или выпускниками духовных семинарий и музыкальных учебных заведений. В настоящее время музыкальные произведения из репертуара военного духового оркестра включают в себя фрагменты церковных песнопений (как коллаж). Военные духовые оркестры, следуя старой традиции, сопровождают религиозные торжественные мероприятия и церемонии.