О митрополите Питириме и годах, проведенных рядом с ним, о совместной работе в стенах Издательского отдела вспоминает Вячеслав Петрович Овсянников, сотрудник «Журнала Московской Патриархии», научный редактор Издательского отдела Московской Патриархии, ответственный секретарь отдела в 1981-85 годах.

– Я был ответственным секретарем русской редакции «Журнала Московской Патриархии». У нас было две редакции – русская и английская. И владыка Питирим назначил меня главным редактором по изданию «Журнала Московской Патриархии» на английском языке. Кстати сказать, это мне очень помогло в улучшении моего английского, к тому же потом владыка послал меня в командировку в Женеву, во Всемирный совет церквей. Там я трудился в Департаменте коммуникаций, где рабочий язык – английский. Причем, английский британский. Потому что есть еще английский американский. И когда я с американцами разговаривал, они, криво усмехаясь, говорили: «У него хороший английский, беглый! Но говорит он с типично британским акцентом». Я возражал: «А что, я должен говорить с китайским акцентом?»

– А как вы познакомились с владыкой, Вячеслав Петрович?

– Как мы встретились с владыкой? У нас всегда было такое правило: где бы мы ни были, если мы приезжали в Лавру, в первую очередь, шли приложиться к мощам преподобного Сергия. И там я однажды увидел владыку Питирима. Я взял у него благословение, и вдруг он мне говорит: «Пойдешь ко мне иподиаконом и редактором в русскую редакцию, а заодно и в английской будешь?» Я ответил: «Конечно, пойду!»

При этом я оставался еще студентом Московской духовной семинарии (потом и Академии), поэтому на меня сразу легла довольно плотная нагрузка – чему я, конечно, был очень рад. Потому что позже владыка устроил мне командировку в Женеву (о чем я уже говорил).

– Между прочим, в те годы, как отмечают многие иподиаконы владыки, причастность к нему помогала на занятиях, а потом и на экзаменах в семинарии и в Академии. Так ли это?

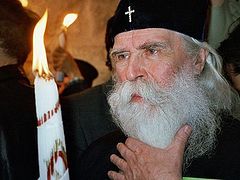

— Конечно, конечно... Владыка Питирим был удивительным человеком, не случайно у меня повсюду его портреты: и на столе, и на книжных полках. Есть особенно хорошая фотография: один мой друг, фотограф и корреспондент, сфотографировал владыку со свечой в Иерусалиме.

А вот фотография с кропилом, рядом стоит отец Иннокентий: это в селе Спирове Волоколамского района. Так что владыка Питирим везде, чему я очень рад, потому что личностью он был совершенно уникальной. И по образованности, и по нравственным своим качествам. Я уж не говорю о том, что он сам был сыном священника, в миру его звали Константин Владимирович. Его отцом был протоиерей Владимир Нечаев.

– А сам владыка рассказывал о себе: о своих корнях, о своем роде?

– В узком кругу... Обычно редакционные советы он проводил в своем кабинете – даже еще в старой редакции (не на Погодинской, а в Новодевичьем монастыре). Потому что начиналась наша редакция еще в Новодевичьем монастыре, в западном крыле Успенского храма. А потом владыке удалось договориться с городским руководством, и нам разрешили занять помещение более пространное, на Погодинке.

– Насколько мне известно, это здание было заново построено?

– Нет, это был один из новопостроенных домов, не специально для редакции, просто там должны были жильцы разместиться, но один дом отдали нам. Мы в нем прекрасно и разместились, все было чудесно!

– Как там все устраивалось, владыка сам принимал во всем участие?

– Безусловно, он исключительно сам все распределял, намечал, что, где и как: потому что у него свой был вкус, своя мера. Причем мера удивительно интеллигентная и такая, знаете ли, утонченная. Мне все нравилось во владыке, я удивлялся ему – это был интеллигент духа, интеллигент мысли, интеллигент поведения (причем, церковного поведения). Он же был воспитанником Патриарха Алексия (Симанского), а Алексий (Симанский) по происхождению – дворянин. Это тоже оказало на него влияние.

Хотя, как известно, Святейший Патриарх Пимен не был из дворян, все же он не уступал Патриарху Алексию I в благородстве поведения. Правда, нас, редакторов «ЖМП», он всегда гонял: «Опять тут редакция, опять снимают! Опять что-то такое там записывают…»

– Не любили этого в то время?

– Не то, что не любили: просто не привыкли еще к этому. А мы старались их приучить к тому, что записывать на магнитофон и фотографировать на службе (деликатно, аккуратно, разумеется, не нарушая службу) – это нормально. Потом и Святейший Пимен тоже привык к этому. Патриарх Алексий I относился к этому достаточно спокойно, нам было достаточно только подойти к нему за благословением: «Благословите, Ваше Святейшество!» – «Господь благословит! Делайте все, что вам нужно…» И мы благодарили Патриарха, и все было в порядке. С Патриархом Пименом было немножко по-другому: вначале он как-то протестовал против этого. Тут и практически, и теоретически, конечно, он был прав: служба не должна перебиваться ничем, ни записью магнитофонной, ни фотографированием. Служба есть служба, но – что поделаешь: материал надо же собирать, надо издавать церковные периодические издания… Обо всем этом неудобно говорить, но мне удалось очень неплохие снимки сделать и Святейшего Алексия I, и Святейшего Пимена.

– И, все-таки, мне кажется, Вячеслав Петрович, что то время было как-то деликатнее, чем теперь. В какие-то моменты службы была съемка или запись, а в какие-то – вообще не было никаких фотографов или репортеров. Сегодня же за торжественными богослужениями присутствует столько прессы, что создается впечатление нереальности происходящего…

– Мы снимали, но очень редко. Потому что снимали по просьбе Патриарха, по просьбе Синода. Это нужно было для «Журнала Московской Патриархии», чтобы дать информацию людям, которые не были в Москве и не присутствовали на этих службах. Получилось так, что я практически освоил фотографирование на достаточно хорошем уровне.

– Я знаю, что владыка Питирим относился щепетильно ко всему, в том числе, он специально сам закупал оборудование, обращал внимание на то, с чем у него в редакции работают люди. Часто бывая в командировках, он сам производил закупки некоторой техники…

– Да, владыка обращал внимание на то, какими аппаратами мы снимаем, он старался давать нам лучшую технику. Вот, я, например, снимал фотоаппаратами системы Nikon, а владыке были интересны другие камеры, но, тем не менее, он был превосходным фотографом. Он и художником был: он же ведь рисовал великолепно! У меня сохранились некоторые наброски, сделанные владыкой. Причем он очень здорово шаржи рисовал, настолько точно, что не надо было потом говорить, кто есть кто на рисунке: сразу было видно, кто это такой!

– Этим, наверное, он был близок отцу Алексию Остапову, своему другу, который тоже был прекрасным художником…

– Да, он тоже был прекрасным художником, но ведь они вместе и иподиаконствовали у Святейшего Патриарха Алексия (Симанского). Отец Алексий Остапов – это тоже личность особенная… Сын нашего «гонителя» и «критика», Даниила Андреевича Остапова (секретаря Патриарха Алексия), который, видя нас, говорил так: «Ну, вот опять “ЖМП” здесь появился…» – «Даниил Андреевич, но ведь это нужно!» – «Чего там нужно?! Ничего не нужно!»

Иподиаконы Святейшего Патриарха Алексия. Константин Нечаев и Александр Докукин (впоследствии митрополит Гедеон). На втором плане: митрополит Вениамин (Федченков) и епископ Пимен (Извеков)

Иподиаконы Святейшего Патриарха Алексия. Константин Нечаев и Александр Докукин (впоследствии митрополит Гедеон). На втором плане: митрополит Вениамин (Федченков) и епископ Пимен (Извеков)

– Однако после Даниила Андреевича остались многие машинописные тома его дневников, которые мы сейчас с таким удовольствием прочитываем…

– Конечно, это же наша история! Причем, это записи человека, который видел то, чего другие не видели. Как-то мне с трудом удалось пробраться в старое здание Патриархии в Чистом переулке (туда никого не пускали, но я все-таки пролез), чем Даниила Андреевича очень удивил: «Опять здесь “ЖМП”!» – «Даниил Андреевич, здесь не “ЖМП”, просто ведь мы для дела снимаем!» – «Ладно, ладно, нечего ворчать! Делайте свое дело!»

– Вячеслав Петрович, вот такая парадоксальная вещь: когда сейчас просматриваешь старые подшивки «Журнала Московской Патриархии», несмотря на внешнюю непривлекательность журнала, каждый номер уникален. Просто задерживаешь дыхание, листая страницы: несмотря на обилие экуменической хроники, разных межцерковных контактов, и, казалось бы, совершенно протокольных материалов, ты чувствуешь, как тебе открывается именно жизнь Церкви тех лет, и что сделано это с огромной любовью… В чем здесь секрет: ведь фотографий мало, обложка не глянцевая, казалось бы, ничего такого внешне привлекательного, – но ты именно вчитываешься в эту эпоху! И не только читаешь между строк, но ведь и материалы прекрасные публиковались!

– Мы старались (мы сами это говорили, да и владыка подтверждал наши мысли) составлять хронологию истории новейшего времени Московского Патриархата, начиная со святого Патриарха Тихона и до наших дней. Получалось! Получалось! И в Церковно-археологическом кабинете Троице-Сергиевой Лавры устраивались экспозиции. Например, помню специальную выставку, посвященную владыке Питириму.

Владыка – это личность, понимаете? Вот, у меня тут лежит книга, заголовок которой немного странный, но книга хорошая: «Владыка всегда и во всем».

– Но название точно отражает личность митрополита Питирима…

– Отражает точно, но буквально несколько слов я должен тут сказать. Владыка – это ведь не церковное слово, это от князей пошло. Владыками сначала называли князей, а потом стали архиереев называть.

– Получается, властитель?

– Властитель, да. А потом закрепилось и так и пошло: владыка и владыка, ну, пусть будет владыка, никто не стал возражать. Владыка светский, владыка церковный… В общем-то, звучит неплохо.

– Как строился ваш день в редакции, может быть, вспомните какие-то детали или особенности…

– В редакции у нас день строился так же, думаю, как и в любой другой редакции: мы работали над машинописными материалами. Во-первых, конечно, строили планы. У нас в «Журнале Московской Патриархии» было несколько отделов: официальный отдел, отдел «Церковная жизнь», отдел «Проповедь», отдел «Защита мира» (он был нужен, потому что необходимо было и власти сделать «реверанс»), отдел «Экуменические контакты» и «Богословский отдел», где мы публиковали богословские и исторические статьи. Хотя исторические статьи шли и в «Церковной жизни». Мы старались как можно больше давать иллюстративного материала. И были очень удачные фотографии.

К тому же, у нас были очень хорошие контакты со светскими фотографами, которые являлись профессионалами высокого класса.

– Вячеслав Петрович, но ведь у владыки Питирима была не просто редакция, там был домовый храм?

– Храм открылся, я бы сказал, немного неожиданно. Сначала мы молились на 2-м этаже редакции: там был такой простенок, в котором владыка расположил несколько икон. А потом он вдруг высказал предложение: «Освятим наш храм во имя преподобного Иосифа Волоцкого». Что и было сделано. Это логично: он же был митрополит «Волоцкий», Волоколамский и Юрьевский.

А почему Юрьевский? Многие, наверное, не знают. Дело в том, что в волоколамском районе есть село, которое называется Середа Юрьевская. И так получилось, что когда Святейший Патриарх Пимен присваивал ему звание митрополита, он сказал: «Преосвященнейший, у вас должен быть двойной титул, если вы митрополит! Неудобно быть митрополиту с одним только титулом: “митрополит Волоколамский”!» И владыка ему ответил: «Вот, у нас есть Середа Юрьевская, там храм!» – «Прекрасно! Вы будете Волоколамский и Юрьевский!»

Владыка рассказывал, что когда его рукоположили во епископа Волоколамского, первое, что он сделал – «поехал посмотреть – а куда это меня рукоположили?» Он помчался в Волок Ламский: поклониться преподобному Иосифу, местным святыням. А святынь там хватает, там народ верующий, несколько приходов было в благочинии…

– Вы тоже там с ним побывали?

– Так мы постоянно туда ездили! Все службы были вместе: не только дни памяти преподобного Иосифа, но и другие праздники…

– А какие-то храмы там, в Волоколамске, оставались открытыми?

– В Волоколамске – да. Там был храм Рождества Пресвятой Богородицы на Возмище (когда едешь по шоссе из Москвы, это первый храм перед Волоколамском), затем был храм Покрова Пресвятой Богородицы в самом городе (он у нас считался архиерейским), там служил отец Леонид Яковлев, Царствие ему Небесное! Очень мощный батюшка, во всех смыслах, с прекрасным баритоном. А потом вскоре открыли храм на горе… А монастырь Иосифо-Волоцкий расположен примерно в 40-ка километрах, если ехать от города по шоссе.

– Он был разрушен в то время?

– Я бы не сказал, что он был совсем разрушен – он был закрыт. Храмы стояли, в храмах и утварь была… Кроме всего прочего, там был небольшой храм в нижнем ярусе колокольни.

– Владыка очень любил этот монастырь.

– Да. Но он был закрыт. А там в полутора километрах от монастыря находится сельцо Спирово (в нем храм Введения во Храм Пресвятой Богородицы – роскошный храм XVIII века, московское барокко). Там бесподобная акустика, мы с таким удовольствием там всегда пели: было такое впечатление, будто звук широкой волною уходит вверх! Владыка тоже очень любил в Спирове служить.

Там еще один маленький храм был, а всего, кажется, было 8 храмов. Потом владыке пришлось договариваться со светской администрацией, чтобы хотя бы один храм в монастыре ему разрешили открыть. И разрешили!

– А как в те годы удавалось открыть храм в закрытом монастыре? Или у владыки были какие-то контакты с властями на личном уровне?

– У него и на личном уровне контакты были, а потом – он умел находить аргументы. Меня всегда поражала его феноменальная способность логически подходить к чему-то. Он умел показать власть предержащим, что это полезно – и не только для верующего народа, но и вообще для людей. Потому что храм – это архитектурный памятник, там и роспись, там и стили: и классический стиль, и барокко, и ампир, и еще какие-то стили могут быть… Владыка все это прекрасно знал и потом объяснял: «Представляете, какое сокровище мы для людей откроем, какое сокровище?! Не надо школу кончать: смотри на храм – и радуйся и учись!» Ну, и мы с ним тоже вместе учились…

– Помню, в одной из проповедей он сказал, что Литургия – это вообще лучшее училище, в том числе, и культуры.

– Это так! Потому что, собственно, что такое Литургия? В переводе с греческого это слово обозначает «общее дело». То есть, это совершение общего молитвенного дела пред Богом. И вот, владыка совершал это общее молитвенное дело для народа. Сначала, правда, народу очень мало было в храмах, куда владыка приезжал, а потом народ сообразил, что к чему!

А каким блестящим проповедником был владыка Питирим!

– Я как раз хотел спросить Вас об этой стороне его личности: как он служил, как готовился к Литургии, как ее совершал?

– Он всегда готовился дома, вычитывал правило. Причем признавался: «Если я дома не успевал, то в машине дочитывал правило». Ну, почему нет? Едешь ли ты в повозке, запряженной лошадьми или же сколько-то «лошадиных сил» тебя везут в машине – все равно. Едешь и читаешь правило, ну и что? Ничего плохого в этом нет.

Кстати, он потом говорил со Святейшим Пименом, и Святейший благословил так поступать.

Итак, он обязательно готовился. Народ знал эти дни, когда владыка должен приехать. Сначала народу было немного, а потом невозможно было и в храм войти! Мы там и читали, и пели, и крестные ходы бывали…

– Была у владыки какая-то особенная манера, может быть, какие-то свои пристрастия в служении?

– Да вы знаете, особых пристрастий я не замечал, кроме одного: пристрастия к порядку. Он не любил расхлябанности, не любил неряшливости и всегда делал замечания: у кого-то воротник не застегнут, у кого-то что-то торчит… Он обязательно скажет: «Поправь! Ты в храме, ты Богу предстоишь!» И у нас люди приучили себя приходить на службу в чистых сорочках, с галстуком. С точки зрения устава, это не обязательный элемент, но он обязателен с точки зрения логики поведения: ты Богу предстоишь! Так предстань Богу в том виде, в каком и надо предстоять высшему начальству. Когда мы идем к светскому начальнику, мы галстучек поправим, ботиночки почистим… А здесь-то – другое Начальство, тут уж надо и по-другому себя и вести… И владыка учил нас, как надо предстоять не только перед светским начальством, но и перед Небесным Начальством. В этом смысле, школа владыки была уникальной.

– Когда мы сегодня касаемся вопросов богослужения, многие люди (может быть, недавно пришедшие в Церковь) говорят о том, что все эти детали не очень важны. Например, то, о чем вы говорите: опрятная форма одежды. Одна моя пожилая знакомая отмечала недавно, что в старину даже платье было обязательно для Литургии особенное… А сегодня слышны такие замечания: ну, какая разница, как ты явился в храм, в каком виде! А ведь владыка обращал внимание даже на мелочи. Получается, наша внешность определяет в чем-то и внутреннее состояние?

– Конечно, это помогает укреплять и наше внутреннее состояние! Владыка об этом и говорил: это ведь не просто «блеснуть» на улице своей одежкой, внешним лоском и тому подобным. Нет, это часть нашего внутреннего состояния!

– Вячеслав Петрович, а как владыка отбирал людей? Хотя бы для иподиаконства – с кем вы были вместе?

– В первую очередь, я был с архимандритом Иннокентием (тогда он был еще Анатолием, Анатолий Иванович Просвирнин). Мы с ним очень подружились, человек он был очень интересный. Он воспитывался сибирскими архиереями – Тобольским, Иркутским, Новосибирским. Школа у него была прекрасная.

– Ну, отец Иннокентий (Просвирнин), даже не будучи еще монахом, как-то внешне даже определился сразу – примерно, как будущий архимандрит Кирилл (Павлов), который пришел из армии только, а уже было понятно, что это – человек не от мира!

– А нас и в армии уже считали «не от мира». Мне в армии в спину кричали: «Вон, поп пошел!» Я поворачивался и говорил в ответ: «Я не поп, я еще только учусь!»

– Кто еще был вместе с Вами иподиаконами владыки?

– Были еще братья Веретенниковы и Киселевы, так что команда у нас была хорошая. Владыка вообще тщательно отбирал ребят, он смотрел, кто они, что они из себя представляют. Но первым все-таки был Анатолий (будущий отец Иннокентий).

– Старший иподиакон?

– Да, старший иподиакон. Первый иподиакон. Ну, потом я за ним в хвосте тащился…

– А в чем состояли обязанности иподиакона?

– У нас был довольно обширный круг обязанностей. Во-первых, службу готовить: следить, чтобы все было в порядке – трикирий, дикирий, кадило, – чтобы угли были, чтобы ладан был хороший. Чтобы облачение архиерейское было в полном порядке, да и наше облачение тоже – стихарь с орарем. А еще – ведь мы непременно с магнитофонами были…

– Я проработал только месяц в Издательстве Московской Патриархии, но за этот месяц узнал настолько много нового, а главное, почувствовал себя в огромной семье. Мы готовили тогда праздник Тысячелетия Крещения Руси, засиживались глубоко за полночь, делали видеокассеты (тогда это была техническое новшество), переписывали. И помню, к нам ночью заходил владыка Питирим, проверял: накормлены ли, как работается, нет ли каких-то пожеланий…

– Насчет того, чтобы накормить, это да. Это было одной из первейших его забот: он обязательно помнил о том, что человека нужно еще и накормить. Будь то Волоколамск или любой волоколамский приход, или Москва, или еще где-то… Владыка очень много бывал за границей, мы вместе были в Швеции, в Швейцарии, в Германии. В остальных странах – порознь. А там встречали его всегда с такой помпой, с таким ликованием! Одна борода чего стоила, понимаете? Ведь католики и протестанты бород не носят, а тут вдруг такая борода появилась!

– На ваш взгляд, советский официоз того времени мешал владыке?

— Вы знаете, у владыки Питирима был удивительный талант налаживать отношения с советскими чиновниками. Я всегда этому поражался! Дело в том, что по должности ответственного секретаря (у нас в редакции два человека имели выход на советских чиновников – главный редактор и ответственный секретарь) я всегда удивлялся, как хорошо владыку встречали советские чиновники! Ум, талант, воспитанность его были удивительны. Меня всегда удивляла его утонченность. Это был интеллигент высшего класса, причем церковный интеллигент.

Рабочая встреча Международного фонда «За выживание и развитие человечества». Слева направо: академик Е. П. Велихов, митрополит Питирим, академик Д. С. Лихачев, писатель Ч. Т. Айтматов, секретарь фонда Р. И. Хаиров, академик Т. А. Заславская

Рабочая встреча Международного фонда «За выживание и развитие человечества». Слева направо: академик Е. П. Велихов, митрополит Питирим, академик Д. С. Лихачев, писатель Ч. Т. Айтматов, секретарь фонда Р. И. Хаиров, академик Т. А. Заславская

– И чиновники, даже необразованные, чувствовали это?

– Естественно! Мне в Совете по делам религий, который тогда существовал, говорили: «С Питиримом очень приятно общаться: удивляют его эрудиция, воспитанность, начитанность. Он совершенно спокойно разбирается во многих вещах!» А он, действительно, мог говорить практически на любую тему, будь то христианская, светская или любая другая тема. Он умел найти нужную тональность. Кстати, насчет тональности: он ведь виолончелистом был! Мне довелось как-то послушать его игру на виолончели –это же блестящая была игра...

– Он играл в редакции?

– Да, он играл в редакции. Он и как музыкант себя проявлял! Когда нужно было пение, например, в храме совершать с народом, он первый начинал: брал нужный тон, священник и иподиаконы подхватывали, а затем – и народ. Блестяще получалось!

– Вячеслав Петрович, хочется вспомнить о периоде выбора нового Патриарха (это было после кончины Святейшего Патриарха Пимена в 1990 году). Тогда владыка Питирим был одним из кандидатов на Патриаршество. Вы были с ним рядом в тот период. По-человечески, как он воспринял свое поражение на выборах?

– Знаете, он был очень огорчен! Выборы проходили в Трапезном храме Троице-Сергиевой Лавры, где заседал Архиерейский Собор, а я был тогда в нижнем ярусе колокольни, где располагался пресс-центр. Дело в том, что владыка шел впереди многих кандидатов, во всяком случае, в первой тройке.

– Тем более, его авторитет в Церкви был в то время довольно высоким…

– Конечно, вне всякого сомнения! Он же два образования имел: светское и духовное. В свое время он и в МИИТе учился, хотя и не закончил. Он говорил: «В то время, когда я учился в МИИТе, открылась духовная семинария. Когда я поговорил со своими отцами, они были единомысленны: конечно, иди в духовную семинарию!» И он пошел в духовную семинарию, а в МИИТ он потом меня послал. Ваш покорный слуга преподавал там некоторое время, как бы продолжая линию владыки Питирима. Кстати сказать, и тема-то, которая была принята светской властью и МИИТ-овским начальством была сформирована владыкой: «Роль Русской Православной Церкви в истории России». Что может быть лучше? Блестящая тема, и я всегда студентам говорил: «Запомните одну простую вещь: Русь, Россия (и любое другое название, какое бы вы ни приложили к нашему государству) выросла на плечах Русской Православной Церкви, если можно так выразиться! Этого даже светские историки, светские исследователи не отрицают. И все, что на Руси существует хорошего, возникло благодаря Русской Православной Церкви.

– Владыка часто посещал свою «альма-матер»?

– Да, он бывал там, бывал неоднократно. Он занимался со студентами, а я специально приходил его послушать (хотя в этом и не было необходимости, у меня свои были занятия), но я тем не менее, приходил, садился и слушал. Я только кланялся владыке, подходил под благословение и говорил: «Владыка, я посижу, послушаю», – «Садись!» И продолжал беседу…

– Вы сказали, что владыка огорчился, узнав результаты выборов Патриарха. А по-человечески они были близки с Патриархом Алексием II?

– Знаете, у них были формальные спокойные отношения. Я бы не сказал, что они были дружны: они были разными людьми.

– Но, несмотря ни на что, у владыки под началом оставался огромный церковный институт, который обладал довольно широкими полномочиями…

– Конечно-конечно! И влияние имел определенное.

– А после выборов Патриарха в Издательском отделе что-то начало меняться?

– Отдел продолжал существовать, особых изменений я не замечал.

— Как так получилось, что в 1994 году владыка был вынужден оставить свой пост главы отдела?

– С одной стороны, плохое самочувствие. А с другой – было, конечно, давление, многие не хотели, чтобы он там оставался.

Я помню этот день. Когда входишь в здание на Погодинской, два раза повернешь налево, и там на стене был помещен приказ о том, что «Преосвященный Питирим отправляется за штат, а на его место назначается новый главный редактор». Некоторые просто плакали…

– Владыка разговаривал с сотрудниками?

— Да, он собрал всех наверху, в актовом зале, и попрощался со всеми. Поблагодарил всех за сотрудничество. Пожелал всем благоуспешных трудов. Не надо говорить, что для меня лично это была потеря!

– Как он сам это воспринял, на ваш взгляд?

– Сам он очень тяжело восприняло свою отставку. Внешне он старался этого не показывать, но, тем не менее, для него это было очень мощным ударом. К сожалению, тут действовали силы, которых не должно было бы быть и которые не должны были бы действовать. Они всячески на него давили: он был слишком хорош для Церкви, с их точки зрения! А не всем это нравилось…

– Но мы знаем, что после 1994 года владыка все-таки нашел в себе силы и, насколько мне это известно (я встречался с ним там, в Денежном переулке), создал какой-то небольшой фонд. И когда я побывал там, меня поразило внешнее даже сходство этой новой, малой, если можно так выразиться, «редакции» со старым Издательским отделом. Я приезжал к владыке туда, мы писали воспоминания о протоиерее Алексии Остапове. Там было так же тепло, так же камерно, все было так же наполнено обаянием личности владыки Питирима. Как владыка организовал это свое новое маленькое пристанище и были ли вы тогда рядом с ним?

– В Денежном переулке мне бывать не пришлось. Я только слышал о том, что там кое-что делалось. Владыка всегда все устраивал и организовывал так, как он это видел, как он это умел. Я уже говорил о том, что даже светские наши коллеги (например, в Совете по делам религий, в администрациях областных и городских) всегда отмечали: «Ну, Питирим – это класс! Одна осанка чего стоит, не говоря уже про бороду!» А кто-то смеялся и говорил: «Ну, нашим чиновникам не хватало еще такие бороды завести!»

– Мне кажется, что рядом с такой личностью руководителя и каждый сотрудник редакции тоже являлся личностью. Помню из старых сотрудников Константина Михайловича Комарова, Наталью Владимировну Дивакову, отца Иннокентия (Просвирнина), Евгения Алексеевича Карманова…

– Всех и не перечислишь!.. Во всяком случае, редакция, созданная владыкой, имела свое лицо, имела свой ресурс, мы делали свое дело, и нам иногда удавалось «пробить» через светские инстанции тот или иной проект.

Владыку Питирима всегда очень неплохо принимали в Совете по делам религий и в местной городской администрации. Его знали, его уважали, и ему удавалось сделать многое из того, что у других не получалось.

– Насколько мне известно, редакция отмечала вместе такие большие праздники, как, например, Пасха или Рождество Христово – в такой камерной, семейной обстановке. Вы что-то можете припомнить из того времени?

– Знаете, с одной стороны, вроде бы камерно было, а с другой нет. Потому что пасхальная служба у нас совершалась своим порядком. Народу было немного, в основном, это были сотрудники и близкие люди, кого могли пригласить и кого можно было принять.

Потом служивший священник ходил с кропилом, окроплял все этажи и помещения с возгласом: «Христос Воскресе!» Потом он выходил во двор, и во дворе окроплял территорию, включая входные ворота. А мы за ним шли и дружно кричали: «Воистину Воскресе!»

– Праздник чувствовался?..

– Конечно, конечно! Пасха – это Пасха…

– А как вы общались с владыкой, когда он был, так сказать, «в изгнании»?

– Я старался видеться с владыкой или говорить с ним по телефону до самого последнего момента, когда он еще был в состоянии взять трубку и что-то сказать. А потом, когда он скончался, эта весть как-то сразу всех облетела: «Владыка скончался! Владыка скончался!»

Кстати сказать, у владыки Питирима была такая особенность: он очень чтил умерших. У него была обширная семья, он всегда поминал и отца, и мать, и сродников, а также поминал всех, с кем он служил, кто ему сослужил, с кем он трудился у нас в редакции (при нем было порядка 40-ка человек, потом редакция расширилась).

Я всегда смотрю на фотографии владыки и мысленно говорю ему: «Владыка дорогой, на твоем основании все зиждется!»

– Я думаю даже немного шире: мне кажется, вместе с владыкой Питиримом от нас ушло что-то в церковной жизни… Что-то невозвратимое: какая-то особая культура, этот особенный дух, который сейчас редко встречается даже в архиереях наших. Может быть, им просто сейчас не с кого брать пример?

– Может быть. Хочется вспомнить еще, что Владыка постоянно заезжал в храм Иоанна Воина. Он же там начинал служение свое, при отце Александре Воскресенском. А потом, когда отца Александра уже не стало, он приезжал, по проходу проходил до центральной части храма (но в центральную часть не заходил), останавливался с правой стороны, там вставал и молился.

Вообще, владыка очень чтил храм Иоанна Воина и тех, кто там служил. Кстати сказать, там служил и мой духовный наставник, отец Василий Серебрянников: удивительная личность, кандидат медицинских наук. Поразительно, что человек сочетал в себе и духовного врача, и телесного!

Так что владыка приезжал и стоял там, а когда я его видел, то всегда спускался, подходил к нему в стихаре, брал у него благословение, и потом оставлял владыку, чтобы ему не мешать, не докучать…

Помню еще и служение его в Брюсовом переулке, в храме Воскресения Словущего… Я всегда удивлялся тому, что где бы владыка ни был – там, где он мог приложить свои умения, свою волю, свои силы, — он все улучшал. Кстати, он организовал блестящий ремонт храма в Брюсовом. Двор, который прилегал к храму, он расширил, выпросил территорию дворика у местной администрации. Дом одноэтажный, который там стоял, отдали владыке, он устроил там кабинет для себя и комнаты для духовенства.

При владыке регентом хора храма в Брюсовом была Ариадна Владимировна Рыбакова (она руководила правым хором). Она сумела найти нужную тональность на службе владыки. И поэтому богослужение там было гармоничным во всех отношениях, в том числе, и в музыкальном. Будучи профессиональным музыкантом, она подстраивалась под владыку – под его тональность, под его манеру служения – и служба была не просто благоговейной, но и красивой! Это не всегда у всех бывает…

– Владыка, как мне кажется, молится за тех, кто его знал и кто его любил, кто помнит его.

– Мне не кажется, я в этом твердо уверен! Я кладу руку на портрет владыки, на его десницу, и говорю: «Владыка святый, благослови нас и помолись о нас! Тебе же будет всегда вечная память, вечная память, вечная память!»

Очень благодарен Вам за откровенный рассказ о схимитрополите Питириме. Прекрасно понимаю, что у Вас есть еще много что рассказать, но ... имеющий ушы - услышит.

Я не был знаком с Владыкой лично, но у меня к нему трепетное отношение как к святому человеку. Разрешите не распространяться.

А сожалею я вот о чем - в замечательной книге о. Тихона (Шевкунова), к моему величайшему сожалению, не нашлось ни одного сюжета для рассказа об его руководителе и наставнике.

И даже если о. Тихон скажет, что ему нечего было сказать и при этом поклянется, я не п о в е р ю ! Более того, даже сейчас, когда снять запрет на имя Владыки Питирима, о. Тихон продолжает молчать. Да имеющий разум - разумеет.

Пишите о Владыке Питирииме еще, пожалуйста.