Свои размышления о Священном Писании архиепископ Иларион начинает с таких слов: «Церковь имеет Священное Писание, но Тот, Кто создал Церковь, ничего не писал»[1].

Между тем у основателей различных религий, например Конфуция, Будды или других, обязательно найдем какие-нибудь «священные» книги или письмена, созданные ими еще при жизни. Господь же, придя на землю, ничего не писал, и этот факт указывает на сущность дела Христова. Его миссия заключалась не в написании книги, а в спасении людей от рабства греха. Христос пришел для создания Церкви, нового человечества.

Некоторые христиане принимают Христа больше за Учителя, чем за Спасителя, а другие (это относится в основном к протестантам) ставят Его рядом с выдающимися философами и мыслителями. Такая подмена основополагающих понятий приводит только к полнейшему падению человека, что и можно видеть на Западе. Французский писатель Эрнест Ренан пишет о Христе: «Эту великую личность, ежедневно до сих пор главенствующую над судьбами мира, позволительно назвать божественной, не в том, однако, смысле, что Иисус вмещал всё божественное или может быть отождествлен с божеством, а в том смысле, что он научил род человеческий сделать один из самых крупных его шагов к идеалу, к божественному»[2].

Неужели Сын Божий пришел для того, чтобы дать людям нравственные уроки? Конечно, нет. Предположим, ты научил человека, объяснив, что хорошо, а что плохо. Но если человек в падшем состоянии, то где взять ему силы, чтобы всё это исполнить? Христос прежде всего для нас Спаситель, а не учитель, так как только Своим Воплощением Господь дал нам силы и возможность на духовное возрождение, обожив нашу падшую природу. Просто дать нравственное учение недостаточно для нашего спасения! Убеждения, подобные тому, которое высказал Ренан, получив дальнейшее развитие, привели к непризнанию Христа Господом, к отрицанию Спасителя. Это отношение распространилось и на Священное Писание.

Но Новый Адам Своим воплощением пришел открыть нам жизнь в Царство Небесное, а не для того, чтобы дать книгу. Прекрасные слова по этому поводу пишет святитель Ириней Лионский: «Если у вас возникает такая мысль: что же нового принес Господь Пришествием Своим, то знайте, что Он принес всё новое тем, что Он принес Себя Самого и тем обновил и оживотворил человека»[3]. Человек спасается верой в Сына Божия и приложением к Его созданию – Церкви, как сказано в книге Деяний святых апостолов: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деян. 2: 47).

Священное Писание – одно из средств Церкви, ведущее человека к спасению

«В полноводной реке благодатной жизни церковной Священное Писание – лишь одна струя».

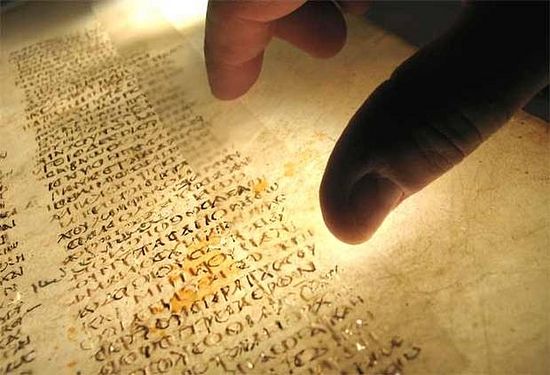

Что же такое Священное Писание? И как правильно к нему относиться? С выяснения этих важнейших вопросов начинались и лекции священномученика Илариона на первой кафедре Священного Писания Нового Завета. Он дает такое определение: «Книги Священного Писания – одно из средств, через которое в Церкви действует на людей благодатная сила Божия»[4]. Дух Святой по обетованию Спасителя ниспослан и пребывает только в Церкви, поэтому и Священное Писание, как богодухновенное слово Божие, имеет смысл и значение только в Церкви. Священное Писание появилось внутри Церкви и для Церкви, оно есть имущество церковное. Нельзя назвать его какой-либо самостоятельной величиной или законом. Священное Писание может употребляться Церковью там, где она считает нужным его употреблять, на пользу своих членов. Но в то же время «в полноводной реке благодатной жизни церковной Священное Писание – лишь одна струя»[5].

В своих рассуждениях на тему Священного Писания священномученик Иларион опирается на творения святых отцов. Особенно он выделяет мысли святителя Иоанна Златоуста, который считал, что необходимость в Священном Писании появилась по причине уклонения одних людей от истины, а других от чистоты жизни. Поэтому святитель Иоанн называет Священное Писание «вторым врачевством». И действительно, если вспомнить житие преподобной Марии Египетской и других святых, то увидим, что им не было нужды в Священном Писании, они и без его помощи находились в общении с Господом. Подкрепляет слова святителя Иоанна Златоуста цитата из творений святого Исаака Сирина: «Пока человек не примет Утешителя, потребны ему Божественные Писания для того, чтобы памятование доброго напечатлелось в мысли его и непрестанным чтением обновлялось в нем стремление к добру и охраняло душу его от тонкости греховных путей…»[6]

Только в Церкви живет Дух Божий, Который животворит Священное Писание

«Какая же богодухновенность вне Церкви, без Духа Божия?»

Священномученик Иларион задается вопросом: если Дух Святой живет только в Церкви и тем самым животворит и делает Писание действуемым, то что же остается у протестантов и сектантов? Живая духовная сила – Дух Божий – не может быть удерживаема ничем, а тем более предметами безжизненными и мертвыми. «Какая же богодухновенность вне Церкви, без Духа Божия?»[7] Соответственно, кто вне Церкви тешит себя уверенностью в богодухновенности Священного Писания, занимается праздноделанием, так как слово Божие не может действовать там, где нет Животворящего Духа Божия. Вся Библия становится лишь древним памятником литературы. И некоторые хотят путем исследования этого литературного памятника заменить подлинное христианство, которое может быть только в Православной Церкви Христовой.

Священное Писание неотделимо от Церкви

Разделить Священное Писание с Церковью хотят еретики и раскольники, чтобы, опираясь на Священное Писание, обвинить Святую Церковь в ошибке и неправде. Будет уместно здесь вспомнить искушение Христа в пустыне, когда диавол свои слова подкреплял местами из Священного Писания. То же самое делают и враги Церкви, пытаясь через Священное Писание доказать свою правоту. Преподобный Викентий Леринский пишет: «Неужели и еретики пользуются свидетельствами Священного Писания? Пользуются, действительно, и притом – необыкновенно много. Они, заметь, рыщут по всем книгам Божественного закона – по книгам Моисея, по книгам Царств, по псалмам, по апостолам, по Евангелиям, по пророкам. При своих ли или при чужих, частно или публично, в устных ли беседах или в сочинениях, в домашних ли собраниях или в общественных сходках – они никогда почти не говорят о своем ничего такого, чего не старались бы оттенить вместе с тем и словами Писания»[8]. И в этом случае полемика с сектантами, опираясь на авторитет Священного Писания, у нас может занять немало времени и быть напрасной, так как многие моменты могут пониматься и толковаться по-разному. Священномученик Иларион так пишет по поводу споров с еретиками: «Бесплодность споров “от Писания” давно осознана еще Тертуллианом, который говорил, что от этих споров можно лишь повредить желудку и мозгам, потерять голос и дойти до бешенства от богохульства еретиков. Он же настойчиво утверждает, что не следует апеллировать к Писанию; там победа или ненадежна, или совсем невозможна»[9].

«Допускать возможность противоречия между Церковью и Священным Писанием – это значит говорить о самопротиворечии Святого Духа».

А если вдуматься в речи еретиков о противоречии Священного Писания Церкви, можно прийти к безбожному выводу. Дух Святой живет и направляет Церковь к истине. Тот же Дух Божий через апостолов дал Церкви Священное Писание. Получается, что Дух Божий в церковной жизни говорит одно, а в Священном Писании, данном для Церкви, – другое. «Допускать возможность противоречия между Церковью и Священным Писанием – это значит говорить о самопротиворечии Святого Духа, это значит поистине возводить хулу на Духа Святого», – пишет священномученик Иларион[10]. Если, читая Священное Писание, человек видит какие-то разногласия с церковным учением, это значит, что он не понимает либо Священного Писания, либо церковного учения. На I Вселенском Соборе ариане тоже приводили различные места из Священного Писания, противоречащие церковному учению о единосущии Бога Отца с Богом Сыном. Тогда отцы Церкви те же места из Священного Писания, которые приводили ариане, истолковали по церковному учению. Отцы Собора понимали невозможность разногласия между Церковью и Священным Писанием.

Церковное учение и Священное Писание

Церковное учение и его нормы не дают искажать Священное Писание. Они сохраняют его в таком смысле и виде, в каком Церковь получила его от апостолов. Наглядный пример отсутствия этих норм дает протестантизм. Основатель протестантизма Лютер, к примеру, не признавал Послания Иакова, называя его «соломенным». В дальнейшем каждое ответвление от протестантизма видело в Священном Писании и делало с ним то, что считало непредосудительным для своих воззрений и убеждений. Эти исторические факты показывают, что может произойти со Священным Писанием, как только человек отказывается от Церкви и Ее учения. Он остается наедине со Священным Писанием, и ему приходится руководствоваться только своими идеями и разумом. И каков же будет итог, если каждый возьмет Библию и начнет понимать ее согласно своим взглядам и разумениям? Ответ может быть только один: ценность самого Священного Писания потеряется. Человек уже по своей греховности не в состоянии самочинно толковать Священное Писание, уже не говоря о тех, которые вообще отпали от Церкви.

Священное Писание и Предание

Священномученик Иларион (Троицкий)

Священномученик Иларион (Троицкий)

***

Обращаясь к вопросу о сущности Священного Писания, о его месте в жизни православного христианина, священномученик Иларион не начинает своих рассуждений с высоконаучных тем – его взор прежде всего устремлен ко Христу, к Тому, Кто – Бог во плоти и Кто безусловно есть пример для всех нас. Основывая свои рассуждения именно на Пришествии Господа в мир и на живой вере в Него, архиепископ Иларион выводит главный аргумент против протестантского отношения к Священному Писанию, когда именно Священному Писанию отводится главная роль в познании Бога. И действительно, если Господь, придя в наш мир, ничего не писал, в отличие от основателей прочих религий, для чего же Он тогда пришел? Он пришел, чтобы спасти нас и чтобы каждый, кто верует в Него, имел жизнь вечную. Никакая книга спасти человека не может, она не может человеку дать и те силы, благодаря которым можно побороть свой грех.

Христианство не есть учение, изложенное в книге, но прежде всего новая жизнь, которая дается Господом через Церковь.

Священномученик Иларион пишет: Господь Своим Пришествием основал новое человечество, «которое зиждется на основе воплощения Сына Божия; восстанавливается единство естества человеческого, единство, разрушенное грехом. Это новое человечество Сам Христос наименовал Церковью», где обитает Дух Святой[12]. Соответственно, Церкви, как руководимой Духом Божиим, священномученик Иларион и отводит главенствующую роль во всех вопросах, в том числе и в вопросе о Священном Писании. Христианство для архиепископа Илариона не есть учение, изложенное в книге, а есть прежде всего новая жизнь, которая дается Господом через Церковь. Остальные аргументы священномученика Илариона отталкиваются именно от этих основ.

Жаль только протестанты не читают свщмч. Илариона.

Но дивен и многомилостив Бог, сподобивший меня наблюдать обращение сектантки и ее приход в Церковь.