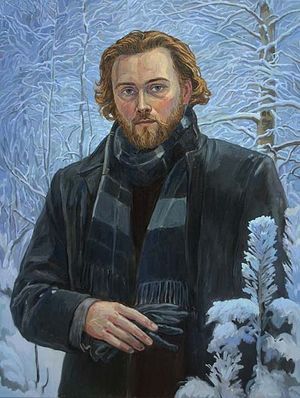

Филипп Москвитин. Автопортрет Для художника очень важно найти свою тему и узнаваемый авторский стиль. Филиппу Москвитину это удалось: он пишет святителей и христианских подвижников, русских государей и полководцев, а также портреты современников. Однажды увидев его полотна, их запомнишь навсегда – в них хочется подолгу всматриваться, от них делается светлее на душе. Более четверти века Филипп Москвитин трудится в области церковного искусства, пишет иконы для монастырей и храмов. Сегодня мастер делится своими размышлениями о творчестве и духовном пути.

Филипп Москвитин. Автопортрет Для художника очень важно найти свою тему и узнаваемый авторский стиль. Филиппу Москвитину это удалось: он пишет святителей и христианских подвижников, русских государей и полководцев, а также портреты современников. Однажды увидев его полотна, их запомнишь навсегда – в них хочется подолгу всматриваться, от них делается светлее на душе. Более четверти века Филипп Москвитин трудится в области церковного искусства, пишет иконы для монастырей и храмов. Сегодня мастер делится своими размышлениями о творчестве и духовном пути.

Досье. Филипп Москвитин родился 20 декабря 1974 года в Иркутске. Учился в Московской средней художественной школе (МСХШ) при Институте имени В.И. Сурикова и в Российской академии живописи, ваяния и зодчества, в аспирантуре. Преподавал в Православном университете св. апостола Иоанна Богослова, его выпускники стали востребованными иконописцами. Филипп Москвитин автор известных картин: «Рождество Христово. Поклонение волхвов», «Изгнание торгующих из Храма», «Исцеление слепорожденного», «Гражданин Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский», «Присяга преображенцев императрице Елизавете Петровне», «Прощание с Америкой святителя Тихона», «Святой равноапостольный Николай Японский», «Митрополит Нестор, апостол Камчатки», «Святитель Иннокентий, апостол Сибири и Америки», «Парад Победы 1945 года», ряда других полотен и множества портретов.

– Филипп Александрович, как вы осознали свое жизненное призвание?

– Я родился в семье художника и, сколько себя помню, всегда рисовал. И рисунки получались хорошие. Первые шаги в профессию я сделал в пять лет в студии у иркутского художника Александра Ивановича Шелтунова: он вел занятия для детей. Затем – детская художественная школа, где в это же время этажом выше учился Денис Мацуев. В детстве я любил рисовать битвы, богатырей, мушкетеров, королей. Мне всегда хотелось брать многофигурные композиции, делать сложные сюжетные вещи. Потом очень много мне дали учителя в МСХШ – в знаменитой Суриковской школе, в которую я поступил в одиннадцать лет, в семнадцать закончил. Моей дипломной работой стало полотно «Протопоп Аввакум в Сибири». И тут ощущается влияние одного из моих любимых художников – Василия Ивановича Сурикова, его «Боярыни Морозовой».

Мне всегда хотелось работать в церковно-историческом жанре. Наверное, многое определило в моей судьбе и еще одно обстоятельство: по маминой линии несколько поколений моих предков были иконописцами.

– А что формировало ваше мировоззрение? Ведь вы росли в советское время…

– На меня очень сильно повлияла русская литература. К четырнадцати годам я прочел всего Лескова, к семнадцати – всего Достоевского. В раннем возрасте читал Вальтера Скотта, нравились его герои – рыцари, сражающиеся за Гроб Господень. В доме были книги, живописные альбомы всех великих художников; в нашем доме бывали режиссеры, писатели, художники – с детства я общался с людьми интересных профессий, говорил с ними о законах творчества и задачах русского искусства. Мы с отцом смотрели героическое кино: «Они сражались за Родину», «Спартак», «Семь самураев». Моя бабушка, экономист, была родом из Пскова, очень любила историю и старину, с ней мы объездили всю псковскую землю – и Пушкинские горы, и Изборск; в девять лет я вместе с ней посетил Псково-Печерский монастырь, увидел пещеры. И после этого я уже старался не снимать крест и носить его постоянно.

– А как возникла в вашей жизни царская тема?

– Наши родственники по маминой линии живут в Сан-Франциско. В 1988 году мы всей семьей приехали к ним в гости. И там мы молились в русском храме, который построил и где служил святитель Иоанн Шанхайский. Там мы впервые прочитали об убийстве Царской семьи и были потрясены: таких книг в Советском Союзе не выходило. И это повлияло на мое отношение к Церкви, к вере, к подвигу. Я уже тогда задумался о теме героев и мучеников. И эта тема со мной все эти годы. В семнадцать лет я писал портрет государя Николая II.

Я был потрясен гибелью Царской семьи… И в 17 лет написал портрет государя Николая II

Тогда, в начале 1990-х годов, были только некачественные фотографии Царя-страстотерпца. И все же мне этого хватило: первый мой портрет царя Николая II получился и теперь находится в собрании монастыря в Стрельне. Впоследствии я много раз обращался к теме Царской семьи. На наших глазах гибла советская империя, холодная война была проиграна, наступил 1991 год, и наши взоры были обращены к 1917 году, к гибели Российской империи. Мы искали ответы на вопрос: кто ключевые фигуры того времени? Мне стало ясно: святые Царь Николай и Патриарх Тихон, их я буду писать и посвящать им свои выставки.

– Вы уже в начале творческого пути стали писать святителей?

– Да, во время учебы в академии, в середине 1990-х годов, я задумал картину «Арест Патриарха Тихона». Картина переносит нас в 1920-е годы, когда Патриарха держали под арестом, возили на допросы. На плечи Первосвятителя Тихона лег крест гонений. Это достаточно крупный холст. Картина прозвучала, сейчас она в музее. Для того времени это была совершенно новая тема: исповедничество в эпоху гонений на Церковь.

Арест Патриарха Тихона. Художник: Филипп Москвитин

Арест Патриарха Тихона. Художник: Филипп Москвитин

А для диплома я решил написать нашего современника – митрополита Иоанна (Снычева). Мне очень нравились его известные книги «Одоление смуты», «Самодержавие Духа». Владыка Иоанн возвысил свой голос тогда, когда уже готова была разразиться Гражданская война, – в начале 1990-х годов. Авторитет митрополита Иоанна в патриотических кругах всегда был очень высоким. В моей дипломной работе над портретом владыки меня поддержал профессор Николай Николаевич Третьяков. Он помог мне с фотографиями, был моим рецензентом. Я владыку Иоанна видел и его службы посещал. Интересно, что мой дедушка, ветеран войны, тоже очень ценил митрополита Иоанна. Он мне рассказывал: «Нас воспитывали в неуважении к духовенству, но вот этого пастыря я уважаю». Он приходил на его службы, слушал его проповеди и причащался. Все мои темы продиктованы самой жизнью.

Святейший патриарх Тихон. Художник: Филипп Москвитин – Вы дружите с духовенством?

Святейший патриарх Тихон. Художник: Филипп Москвитин – Вы дружите с духовенством?

– Когда я писал Патриарха Тихона, я посещал службы в Донском монастыре и слушал проповеди архимандрита Даниила (Сарычева). Помню такой эпизод: отец Даниил пригласил на свой день рождения. И мы сидели в Донском, за праздничным столом и пели песни. Это было удивительное время нашего близкого общения: конец 1990-х – начало 2000-х. И он меня благословлял и говорил всегда: «Не скорби, Филипп, у России будет великое будущее. По молитвам новомучеников Церкви Русской».

В 1999 году я сделал следующую работу – изобразил всю Царскую семью: семь фигур в царских облачениях. Подвиг Царственных страстотерпцев стал понятен многим после воцерковления. Для меня царь Николай II – Помазанник Божий. Мое воцерковление связано с уважением к Царю и Царской семье, с их чудесной помощью. Для меня все это неразрывно с юности.

– А как вы определите свое направление?

– Два направления, в которых я работаю для двух столиц, – это имперский стиль храмов Петербурга и каноничная иконопись московской школы. В VI веке иконопись вышла из портрета, древнерусская живопись и была всегда иконой, а затем светская живопись вышла из иконы. И я, в некотором смысле, в живописных работах стараюсь в каких-то моментах вернуть иконичность живописному образу и те мистические сияния, намеченные в эскизах Александра Иванова.

Стараюсь вернуть иконичность живописному образу. Продолжить традицию духовного портрета, портрета на пути к лику

В русском искусстве есть и переходный этап – парсуна: Скопина-Шуйского, царей Иоанна и Феодора, Алексея Михайловича и патриарха Никона. Есть образы, которые имеют плоскостное решение, как в иконе, так и в монументальной живописи. И при этом они наполнены портретностью.

У нас утрачен как таковой духовный портрет. Последний, кто им занимался, был Нестеров. И в какой-то мере Корин. Это уже столетняя давность. А сейчас процветает заказной коммерческий портрет, и я вижу перед собой задачу продолжить традицию духовного портрета. Портрет на пути к лику – так можно сказать; особенно это помогает, когда прежде написания иконы новомученика создается его рисунок или живописный портрет, тогда и каноничный образ несет в себе отпечаток личности святого.

Пресвятая Троица – Икона требует особого настроя при работе?

Пресвятая Троица – Икона требует особого настроя при работе?

– Написание иконы – это трудный подвиг. И когда ты пишешь, ты впечатляешься не живой натурой, а теми произведениями искусства, которые были до тебя. У таких иконописцев, как Андрей Рублев, было духовное зрение. Мы его почитаем в лике святых и преподобных. И мы знаем, что он святой монах. Мы понимаем, что такие вещи, как «Троица», и такие образы, как «Звенигородский Чин», – писаны Духом Святым. Это мог делать человек только при соучастии Божием. У Андрея Рублева подвиг монашеский соединялся с подвигом иконописца. Он видел эти образы внутренним взором.

Я часто пишу списки с древних икон. И смотрю: чем же наполнен образ Одигитрии Дионисия; постоянно свою кисть возвращаю к золотому веку иконописи и сверяю свой творческий путь с выверенными, отточенными веками изводами и плавями.

– А искусство религиозно по своему глубинному порыву?

– Если мы смотрим живопись XIX века в Третьяковской галерее, центральным полотном будет «Явление Христа народу». Если мы зайдем в зал икон, там центральное место занимает «Троица» Рублева и «Звенигородский чин». И мы понимаем, что русская культура – христоцентрична. И Достоевский христоцентричен, и Василий Шукшин, и Валентин Распутин, и Лесков. И другие наши великие художники: Суриков, Васнецов, Нестеров.

Русская культура – христоцентрична. И Святая Русь – это не явление прошлого. Святая Русь – жива!

Иногда говорят, что нельзя идти в Святую Русь с повернутой назад головой. Говорящие это совершенно не понимают, что такое Святая Русь. Святая Русь – это не явление прошлого. Это понятие «совечное», вневременное, как напоминал преподобный Иустин (Попович). И Святая Русь жива. Как отец Николай Гурьянов говорил, что она никогда и не умирала. Пока последний храм стоит на нашей земле и служится Литургия, значит, Святая Русь жива. И художники, и писатели, трудившиеся в категориях Святой Руси, в эту вечность всегда стремились. И стремились, чтобы центром жизни был Христос. И стремились к Троице. Как говорил Георгий Свиридов, Россия – страна Христа, страна минора, страна печали.

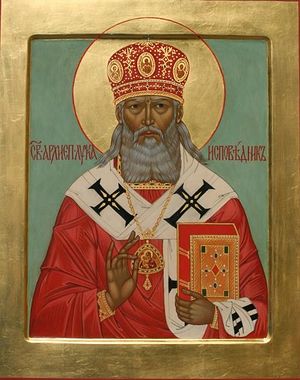

Святитель Лука, исповедник – Вы держитесь этого пути?

Святитель Лука, исповедник – Вы держитесь этого пути?

– Я стараюсь держаться этого направления, данного нашими великими предками в иконописи золотого века и в живописи золотого века. Чаще пишу для монастырей: иконостасы, иконы крупного размера. Творчески решаю сложнейшие задачи создания образов тех святых, которых Русская Церковь прославляет. Мне довелось написать иконы новопрославленных святых: святителей Луки Крымского и Иоанна Шанхайского, адмирала Феодора Ушакова, святой Матроны Московской, Царственных страстотерпцев и Патриарха Тихона.

– Вы успеваете создавать портреты современников?

– Один мудрый человек мне посоветовал писать тех, кто уходит. Я успел написать и духовников-старцев, и профессуру, и ветеранов. У меня есть портреты композитора Георгия Свиридова, писателей Василия Белова и Валерия Ганичева. Духовники отмечали, что нужно видеть свет вечной жизни в глазах верующих людей. И я ищу свет вечной жизни в очах портретируемых. Сколько было удивительных встреч! Я писал Владимира Крупина, замечательного прозаика. Он у меня изображен странником. Помню, как он пришел в мою мастерскую в весенней куртке, было тепло… У меня в студии есть верхние окна и очень хороший свет. И я на полотне поместил Владимира Крупина в те земли, где проходит Вятский крестный ход. И он у меня получился как крестоходец. Он пожелал быть таким путником. Мы все – странники в этом мире. Александр Иванов на картине «Явление Христа народу» себя изобразил как путника, в шляпе и с посохом.

– У вас есть цикл работ, посвященных святителям, которые несли свет христианской веры на Дальний Восток, на Камчатку, в Китай, в Америку, в Японию… Вас вдохновлял их подвиг?

– Вспомним подвиги святителя Иннокентия, апостола Сибири и Америки. Это были беспрерывные путешествия, иногда длиною в десять тысяч километров, ночевки под открытым небом, иногда в сугробах в лютый мороз. Он ехал на собаках, на оленях, на упряжках, сплавлялся по рекам на байдарках. А вокруг была дикая природа, где бродят медведи, где опасности подстерегают, бурные потоки, лавины снежные. И этот подвиг сейчас недооценен.

Философ Александр Панарин писал: наша страна не должна стягиваться вокруг Москвы, превращаться в большое Московское княжество. Нужно делать все, чтобы развивались регионы, создавать новые духовные центры страны. И там, где люди живут на Дальнем Востоке и в Сибири, необходимо, чтобы было почитание святителей Иннокентия (Вениаминова), Николая Японского, Нестора Камчатского. Такое же по значимости, как в средней полосе почитание святой Матронушки, Ксении Блаженной и преподобного Серафима.

Нужно создавать новые духовные центры – на Дальнем Востоке и в Сибири – с почитанием святых, принесших свет Христов в эти места

В нашей Церкви не так много равноапостольных святых: княгиня Ольга, князь Владимир, Мария Магдалина, Нина Грузинская. Святой архиепископ Николай Японский встает в этот ряд. Нужно, чтобы Москва передавала сибирским городам мощи тех святых, которые там потрудились. Там нужно воцерковление, там нужна мощь, сила благодатная русских апостолов.

– У вас есть картина «Перенесение мощей святителя Тихона». Она отразила историческую веху в жизни современной Церкви. Как она создавалась?

– После того, как я написал святых Царственных мучеников, я написал под руководством Ильи Глазунова картину «Перенесение мощей святителя Тихона, Патриарха Всероссийского». На ней изобразил духовников нашей Церкви – архимандритов Кирилла, Наума и Даниила. Когда работал над полотном, смотрел такие картины, как «Погребение графа Оргаса» Эль Греко. Мои любимые художники – Веласкес, Сурбаран, Рибера: ценю испанцев и с удовольствием посещаю Испанию. Моя картина «Перенесение мощей святителя Тихона» – это гимн Патриаршеству. Многие люди, которые на ней изображены, уже отошли к Богу: Святейший Патриарх Алексий, старцы Кирилл, Наум и Даниил, архимандрит Спиридон, протодиакон отец Матфей. «Перенесение мощей святителя Тихона» высоко оценивал профессор Николай Николаевич Третьяков, говорил, что эта картина еще прозвучит. Многих людей уже нет, но мы о них молимся, и они о нас в Царствии Небесном.

Перенесение мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея России в Донском монастыре. Художник: Филипп Москвитин

Перенесение мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея России в Донском монастыре. Художник: Филипп Москвитин

– Как вы проводили карантин-самоизоляцию?

– У меня иконописная студия в Подмосковье. В ней я нахожусь в некотором затворе, тружусь для города Дмитрова, делаю три иконостаса, идет работа над праздничным рядом – Крещение, Преображение, Сошествие во ад. Пребываю в праздничном настроении. Чтобы в глубине храма иконы контрастировали, у меня они не на золотом фоне – золота хватает на резьбе иконостаса, они – на зеленоватом фоне. Это излюбленный фон московской школы XVI века. В Музее Андрея Рублева много икон именно с таким фоном.

Мой излюбленный цветовой контраст – холодноватые зеленые, глубокие синие и красный пасхальный цвет. И когда я вставляю каждую икону в иконостас, иконостас становится все торжественнее и пасхальнее. У меня настроение радостное, притом что этот вынужденный затвор заставляет еще больше трудиться. Еще больше думать, что все мы в этом мире тленны.

Кто-то рядом испытывает страдания, и людей нужно радовать. А чем может художник радовать? Обратиться к источнику жизни, ко Христу. И если человек рядом с этим Источником, он пьет живую воду.

В дни карантина мы с моей семьей Литургию слушали и смотрели по трансляции из Святогорской лавры, с Донбасса. Получается – молимся с женой и дочерью, стоя перед иконостасом, над которым работаю.

– А какие у вас творческие замыслы?

– Я работаю над большой выставкой «Великий князь Александр Невский – святой защитник Руси». Она намечена на 2021 год, когда будет праздноваться 800-летие святого великого князя. И у меня готовится большая персональная выставка, центральная часть которой будет посвящена самому князю и его подвигам, а по сторонам от центра портреты наших великих полководцев. Месяц я прожил на родине князя в Переславле и написал там пейзажи, монастыри, написал улицу, на которой родился Александр Невский. Не раз уже обращаюсь к этой теме. У меня есть полотно, написанное для Александро-Невской лавры по заказу ее наместника архимандрита, а ныне владыки Назария, где изображено, как император Петр I переносит мощи князя Александра Невского в Петербург. В русской живописи много изображений Петра Великого: как он строит корабли, как он сражается в Полтавской битве, есть его парадные портреты. А на своей картине я изобразил церковную миссию Петра Великого.

В русской живописи Петр I строит корабли, сражается… А я изобразил церковную миссию Петра Великого

Царь знал: когда строишь империю и новую столицу – Санкт-Петербург, нужно закладывать духовный фундамент.

– Кого из современников хотите написать?

– Хочу написать отца Александра Шаргунова, известного богослова. И отца Владислава Цыпина, церковного историка – он мне с юности привил любовь к истории Церкви, многое поведал о новейшем периоде истории нашей Церкви, о Патриархе Тихоне, о гонениях, о наших новомучениках. Посещение служб Донского монастыря и лекции отца Владислава на меня сильно повлияли. Хочется написать портреты этих двух замечательных пастырей, буду думать, как это осуществить.

Давно замыслил портрет профессора МГУ и Духовной академии Валерия Яковлевича Саврея – ярчайшего мыслителя нашего времени. Он читает лекции для разных аудиторий по всей стране: священников, монашествующих и студентов. Его любимая цитата: «Если хочешь познавать Православие, познавай монашество. Если хочешь познать монашество, познай старчество». Он всегда напоминает, как важно быть ближе к источнику жизни – ко Христу.