К сожалению, в нашем обществе даже среди части верующих христиан бытует мнение, что «несправедливых приговоров в справедливом советском государстве не было», что «если арестовывали, то не без повода». Исследование кандидата исторических наук, доктора философских наук Марии Игоревны Дегтяревой, посвященное Делу т.н. «Общества трудового духовенства» (1937 г.) доказывает обратное: НКВД (Народный комиссариат внутренних дел) фальсифицировал протоколы допросов и во множестве осуждал и отправлял на смерть невиновных. При этом само Дело «Общества трудового духовенства» использовалось следователями НКВД в качестве образцового: на его основе фабриковались последующие дела против верующих.

О том, что побудило обратиться к истории этого процесса, его значении и особенностях Мария Игоревна рассказал начальнику Отдела научно-справочного аппарата Пермского государственного архива социально-политической истории (ПермГАСПИ) Инне Юрьевне Федотовой.

Инна Федотова и Мария Дегтярева в ПермГАСПИ

Инна Федотова и Мария Дегтярева в ПермГАСПИ

История исследования

– Мария Игоревна, чем обусловлено ваше обращение к этой теме?

– Стечением обстоятельств. Сфера моих научных интересов была связана с историей французской консервативной мысли, я не предполагала, что придется заняться исследованием репрессий. Тема перешла мне «по наследству» от мамы.

– Мы были знакомы с Натальей Евгеньевной, она долгое время работала с фондами нашего архива…

– Одним из ее церковных послушаний была работа в составе епархиального Отдела истории и канонизации, связанная со сбором источников. В ПермГАСПИ она была постоянным посетителем…Человек исключительной работоспособности, обязательный и безотказный. Ее рабочий день нередко заканчивался часов в 10–11 вечера. После возвращения из архива она систематизировала и раскладывала по папкам подготовленные копии документов. Мама ничего не писала, но, отбирая персоналии для рассмотрения Комиссии по канонизации, она пропускала через себя каждую судьбу, каждый приговор, и переживала от того, что все это до сих пор остается уделом хранилищ. Она-то и обратила мое внимание на то, что репрессии в отношении духовенства и верующих – тема, не изученная в должной мере, а между тем ситуация располагает к тому.

– О какой ситуации вы говорите?

– В1990-е годы из ведомственных фондов правоохранительных структур на государственное хранение в ПермГАСПИ был передан целый комплекс источников, в том числе представляющих ценность для Церкви – дел пострадавших священников. В архиве были созданы все условия для работы историков, и мы благодарны предыдущему директору архива – Михаилу Геннадьевичу Нечаеву, нынешнему директору – Сергею Васильевичу Неганову – и всем специалистам ПермГАПИ за то, что документы обработаны, приведены в порядок и помещены в электронную базу. Благо, архивные фонды открыты, а ограничительные меры действуют в рамках российского законодательства.

– Не сложно было менять направление?

– Я понимала, что обращение к новой теме, помимо изучения церковно-исторического контекста, потребует еще и чисто физических усилий. Пугал объем материала, я была уверена в том, что это «не женское дело», и я-то этим уж точно никогда заниматься не буду.

– Что заставило вас изменить свое отношение к этой теме?

– Меня незаметно подвело к ней, никаких внешних «указаний» и «особых благословений» не было. Известный духовник, старец Псково-Печерского монастыря – архимандрит Иоанн (Крестьянкин) – благословил меня в свое время закончить работу над докторской диссертацией. Просто течение жизни стало существенно меняться в Москве в начале 2000-х. Понадобилось время для того, чтобы разобраться, что-то понять самой и, наконец, открыть для себя новомучеников. Близкий мне человек – монахиня Новодевичьего монастыря – привезла меня в Бутово и познакомила с историей расстрельного полигона. Через несколько лет то, что раньше было для меня «Terra incognita», стало по-настоящему важным.

Со вступлением на кафедру владыки Мефодия в нашей епархии началась систематическая работа по составлению ее истории, жизнеописаний исповедников и новомучеников Пермских, появились специализированные издания для широкой аудитории. И в какой-то момент я почувствовала, что готова поучаствовать в этом как историк. Одним из дел, требующих профессионального приложения, было пермско-свердловское дело 1937 г. так называемого «Общества трудового духовенства».

– Как вы представляли себе профессиональное участие в этой работе?

– У агиографии и источниковедения несколько разные задачи. Составитель жизнеописаний сосредоточен на воспроизведении духовного образа святого, сути его христианского служения и подвига. И это важно. Надо увидеть и передать характерологические черты, «стержень» личности. Однако текст источника нередко остается «за кадром». Задача историка – проанализировать тексты документов, соотнести их с известными фактами и постараться разграничить в материалах дел «желаемое» и действительное, подлинное и подложное.

– То есть методы исторической науки позволяют выявить фальсификации в материалах дел?

– Да, и это направление является перспективным.

Значение Дела «Общества трудового духовенства»

К сожалению, в нашем обществе, где позиции различны до полярных, до сих пор бытует мнение о том, что «несправедливых приговоров в справедливом советском государстве не было», и «если арестовывали, то не без повода». Даже в церковной среде мне приходилось слышать оправдательный мотив в адрес приверженцев репрессивной политики: «лес рубят – щепки летят»...

Когда аргументы не воспринимают, документы – это единственная основа для диалога

Когда аргументы не воспринимают, потому что трудно расставаться с идеализированным привычным образом прошлого, документы – это единственная основа для диалога. При работе с ними используются привычные для профессиональных историков методы: сравнительного анализа, «перекрестного допроса источников», филологического анализа, палеографии. Когда мы были студентами, методическим аспектам работы и вспомогательным историческим дисциплинам в Университете уделялось большое внимание.

Конечно, можно ограничиться общей констатацией: «Осужденные реабилитированы посмертно, в материалах дела комиссиями последующих лет обнаружены многочисленные нарушения». Но места со следами фальсификаций – самые беспристрастные «свидетели». Думаю, это один из возможных способов изменить отношение к тому, что происходило в 1920–30-е годы в нашей стране. Важно, чтобы реабилитация пострадавших в годы репрессий христиан не казалась лишь следствием «колебания политического маятника».

– Расскажите, пожалуйста, о том, в чем особенности и значение этого дела?

– Дело «Общества трудового духовенства» является одним из центральных для нашего региона в драматургии следственных процессов 1937–38 гг. и одним из первых в стране плановых «поточных» дел периода «большого террора». В его «орбиту» оказались вовлечены не только верующие – представители духовенства, причетники, дети священников, – но и те, кто были совершенно далеки от Церкви. «Сценарная основа», разработанная свердловскими и пермскими следователями, поставила в положение обвиняемых людей самых разных взглядов, вкусов и позиций: верующих и атеистов, аполитичных и партийных, «белых» и «красных».

Приказ № 00447 от 30 июля 1937 г.

Климент Ворошилов, Вячеслав Молотов, Иосиф Сталин и Николай Ежов (слева направо) на канале Москва – Волга имени Сталина. 1937 год

Климент Ворошилов, Вячеслав Молотов, Иосиф Сталин и Николай Ежов (слева направо) на канале Москва – Волга имени Сталина. 1937 год

– Как это было возможно?

– Дело было связано со вступлением в силу печально известного оперативного приказа 00447 (от 30 июля 1937 г.) наркома внутренних дел СССР Н.И. Ежова «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и др. антисоветских элементов», утвержденного Политбюро ЦК ВКП(б), то есть оказалось «встроено» в операцию союзного значения по борьбе со всеми «подозрительными» на территории страны (или с так называемым «крестовым фронтом против советской власти») в преддверии выборов в Верховный Совет СССР, назначенных на декабрь этого года. Целью «операции» было обеспечить «беспрепятственное проведение выборов».

В первую очередь опасения руководства были вызваны результатами январской переписи населения, свидетельствовавшими о том, что авторитет духовенства в обществе по-прежнему высок, а усилия широкой атеистической пропаганды не приносят ожидаемых результатов. Несмотря на то, что в Советском Союзе официально действовала организация, ставившая задачу уничтожения Церкви за несколько «пятилеток», подобно «пятилеткам» в экономике, – «Союз воинствующих безбожников» Емельяна Ярославского, – более половины населения страны отметило в переписных бланках, что являются верующими.

Нестабильным был и общественно-политический фон. 1930-е годы в СССР ознаменовались голодом на фоне форсированной коллективизации и многочисленными крестьянскими выступлениями против принуждения вступать в колхозы и созданных в них условий. Реакцией на жесткость избранной ЦК стратегии экономического развития, построенной на «перекачивании средств» из одного сектора экономики в другой, из сельского хозяйства – в промышленность, посредством сознательной диспропорции в ценовой политике, стала критика несбалансированного курса крупными экономистами и представителями партийной элиты (А.В. Чаяновым, Н.И. Бухариным, А.И. Рыковым, М.П. Томским). Кроме того, стиль сталинского руководства вызвал раскол в высшем партийном звене. Так возникло несколько сменяющих одна другую оппозиционных групп. Незамедлительным следствием этого стали плановые процессы над участниками «оппозиций».

Общая ситуация внушала высшему руководству сомнения в победоносном исходе планового голосования

Таким образом, общая ситуация внушала высшему руководству сомнения в победоносном исходе планового голосования. Во всяком случае, в рассматриваемом деле и подобных делах 1937 г. обоснованием для продления сроков следствия, а следовательно, и расширения круга арестованных, служила формулировка: «Ввиду предстоящих выборов в Верховный Совет».

Уже в марте 1937 г. в Главном Управлении НКВД СССР был разработан проект приказа «О задачах третьих отделов управлений государственной безопасности по борьбе с диверсией в народном хозяйстве». В нем были перечислены категории населения, вызывающие у сталинского руководства подозрение, как было сказано, в качестве… возможных «агентов иностранных разведок». В их числе: обучавшиеся за границей, бывшие военнопленные, иммигранты, бывшие члены ВКП(б), члены оппозиционных партий, бывшие «белые» и кулаки.

И, наконец, 30 июля 1937 г. вышел приказ 00447. В документе были указаны категории, на которые распространялось применение «особых мер»: бывшие кулаки, «продолжающие вести активную антисоветскую подрывную деятельность», «бежавшие из лагерей и трудпоселков», «скрывшиеся от раскулачивания», а также «состоявшие в повстанческих, фашистских, террористических и бандитских формированиях, отбывшие наказание» или избежавшие репрессий и «активные антисоветские элементы из бывших кулаков». В том же перечне оказались и «члены антисоветских партий», бывшие «белые», чиновники, «бандиты и бандпособники», сектантские активисты, «церковники» и… уголовники, находящиеся на свободе и содержавшиеся в лагерях.

Именно в таком ряду (и с указанием отведенного им места именно в такой последовательности) оказались представители Русской Православной Церкви… Это-то и послужило формальным «юридическим основанием» для возобновления и ужесточения репрессивной политики в отношении духовенства и верующих.

Перечисленные группы заранее подразделялись на «наиболее враждебные» и «менее активные». Первые подлежали расстрелу, вторые – лагерному заключению сроком от 8 до 10 лет. По всем областям страны были введены особые «квоты» или «лимиты» на применение приказа. Проведение следствия с этого момента могло производиться в ускоренном порядке, а определение участи обвиняемых, в том числе заочно, стало прерогативой областных, республиканских и краевых «троек» НКВД.

На протяжении 1937 г. «чистки» по социальному принципу проводились везде, однако хронологические «рамки» пермского процесса и его ход указывают на то, что представители Свердловского Управления и Пермского отдела НКВД оказались в числе «передовиков большого террора».

«В бюро партизан, в секретку»

– Пожалуйста, расскажите о том, когда и с чего началось следствие?

– Формально для того, чтобы инициировать «расследование», было использовано несколько поводов. Во-первых, проведенный чуть раньше, в январе 1937 г., в Свердловске процесс по делу подпольного «троцкистского центра», как будто имевшего связь с Москвой. Участниками «троцкистско-зиновьевской» организации, по версии следователей, оказались тогда люди, занимавшие высокие партийные и административные посты.

Поскольку от главного обвиняемого – председателя свердловского горисполкома В.Ф. Головина – удалось получить признательные показания (каким образом – это другой вопрос), следователь Дмитриев был убежден в том, что новый административный центр Урала был местом, где находился «подпольный антиправительственный повстанческий штаб», будто бы имевший свои «филиалы» в разных городах. Так в «списке подозреваемых» УНКВД городов оказался и старый административный центр Урала – некогда губернская Пермь.

Дело в том, что в годы Гражданской войны старая часть нашего города, в отличие от рабочего района – Мотовилихи, довольно активно поддержала «белых». В собственной интерпретации Сталина, в 1935-м г., эти события получили название «пермская катастрофа». И так до самой Великой Отечественной войны, когда Пермь стала центром эвакуации союзного значения и достойно пронесла это служение, Сталин не мог «простить» города, а его статус был «понижен» до значения райцентра, то есть Пермь была у руководства «на особом счету».

А во-вторых, после того как на оперативном совещании в Свердловске Дмитриев дал общую установку «активизировать розыски в указанном направлении», офицерами Пермского НКВД были введены в оборот два «сигнала», как нельзя лучше отвечающие «задачам момента». И тот, и другой хронологически довольно далеко отстояли от выхода приказа 0044, и очевидно, что в начале 1937 г. их, вынув из «запасников», решили употребить в дело «для отчетности».

Первый из них включен в комплекс документов, подготовленных сержантом пермского НКВД Аликиным. Я имею в виду открытое в конце 1936 г. наблюдательное дело за группой верующих молодых людей, в основном из числа причетников и детей священников, которые несли службу в РККА[1], в 9-ом батальоне «тылополчения» (говоря современным языком, в «стройбате»).

Группа состояла из 10 человек и выглядела довольно раздражающе. Отчаянные «диссиденты» срочной службы, как свидетельствуют приложенные на них характеристики, не только «отказывались от чтения советских газет», а «политзанятия усваивали на ‟посредственно”», но и «не изменили своего мнения по религиозному вопросу»: читали Евангелие, «устраивали коллективные читки молитв», соблюдали посты, «не прерывали переписки с отцами–священниками», а во время увольнительных, не особо тщательно скрываясь, посещали пермские храмы, исповедовались и причащались. И все это – не только на глазах у довольно апатичного начальства, но и у «сознательной части товарищей».

Так вот, в 1937-м г., после того, как из Свердловска поступил «запрос» на отработку версии следователя Дмитриева, был воспомянут эпизод, с которого и началось наблюдение за этой группой. Сержант Аликин рапортовал о том, что как-то в ноябре 1935 г.(!) в конторку жилстроительства завода им. Сталина зашли трое «тылополченцев», и один из них произнес воодушевленную речь, обличая ошибки политики руководства в отношении крестьянства и нелегкие условия службы в РККА для верующих.

– А второй «сигнал»?

– Вторым оказался поступивший в НКВД также в 1935 г. (!) «классический» донос от некой гражданки Борисовой. Донос на соседа по квартире – часового мастера Нечаева, который, как будет установлено проверкой КГБ 1956 г., в то время на работе «числился стахановцем». Обращение информировало НКВД о том, что супруги Нечаевы были активными прихожанами и благотворителями пермских храмов, поддерживали знакомство с духовенством и епископами, и выражало «обеспокоенность» политическими предпочтениями часового мастера, который, по убеждению заявительницы, являлся «монархистом», в период Гражданской войны бежал с «белыми», а после возвращения «сидел за золото».

Текст заявления был написан с множественными ошибками, имел своеобразную адресацию: «В бюро партизан, в секретку»[2], и оканчивался не менее колоритным росчерком: «В чем и подписуюсь, Борисова». По-видимому, курьезность «стиля» информатора и была причиной того, что в момент поступления бумагу не восприняли всерьез. Однако в 1937-м г. эта несуразица оказалась востребована в качестве «запроса снизу», для отработки гипотезы о действии в Перми будто бы «укорененной еще со времен Гражданской войны подпольной антиправительственной сети».

Невозможность установить личность «заявительницы» и допросить ее по существу не помешали делу, и 14 мая 58-летнего мастера Нечаева арестовали. За ним в самом деле тянулся «след»: в 1924-м г. он был арестован на короткий срок по подозрению в хранении валюты…

НКВД: равнение на Пермь и Свердловск!

– Правильно ли я поняла, что это дело получило некий особый статус?

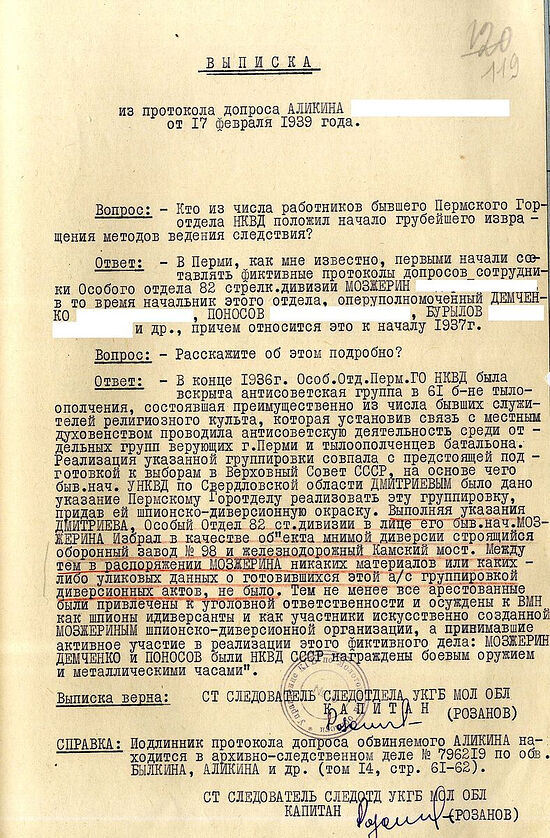

– Видите ли, следствие в Перми было открыто еще весной 1937 г., то есть оно предварило выход июльского приказа 00447 (и не исключено, что могло быть задействовано в обосновании «необходимости» в таковом). Во всяком случае, с первых шагов ему, действительно, придали статус «образцового». Пермь и Свердловск попали тогда в число «экспериментальных площадок», где отрабатывались методики построения крупных коллективных дел. Сфальсифицированные протоколы допросов арестованных по этому делу были направлены в Главное Управление НКВД, в Москву, где были растиражированы и разосланы периферийным организациям в качестве методологического руководства, своего рода «кальки». То есть по ним сверяли свою работу десятки, а может быть, и сотни подразделений НКВД по всей стране.

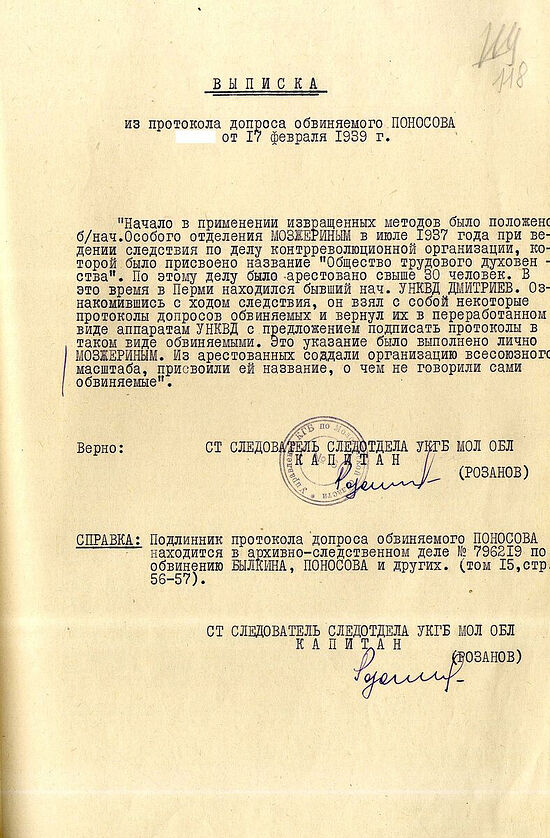

Как показывают материалы внутренней проверки НКВД 1939 г., на оперативных совещаниях спецотдела в Перми и в Свердловске в 1937-м г. эти протоколы, уже возвращенные из центра с самыми поощрительными отзывами, были предъявлены всему офицерскому составу с указанием «равняться по ним», а «методы, практикуемые в следствии, широко применять на практике»[3].

– Пермские следователи разработали в 1937-м г. какие-то особые методические приемы работы?

– Их «методика» отличалась не только обилием и разнообразием нарушений, но широким диапазоном манипуляций. Часть ошибок, по-видимому, была вызвана обычной «неряшливостью», непрофессионализмом. Но по большей части – это вполне сознательные подтасовки. Они до алгоритма отработали так называемую «пирамидальную схему» построения коллективных дел, с возможностью замещения «переменных» согласно конъюнктуре.

Часть ошибок была вызвана непрофессионализмом. Но по большей части – это сознательные подтасовки

– Не могли бы вы привести несколько примеров недостоверных сведений в материалах дела?

– Да, конечно. Сохранившиеся документы наблюдательного дела сержанта Аликина свидетельствуют о том, что его «информатор» – некто нормировщик О-в – в действительности не назвал имени того красноармейца, который в 1935-м г. (если доверять донесению Аликина) весьма неосторожно «разговорился» в конторке завода им. Сталина. На полях рапорта сержанта сохранилась надпись, сделанная красным карандашом рукой кого-то из руководителей: «Кто? Гуляев?»

Так вот, способ и время проверки этого «факта» отражения в материалах дела не нашли, то есть никаких дополнительных показаний в этом судьбоносном для Георгия Гуляева и его товарищей вопросе не появилось, очных ставок проведено не было, однако ниже на той же странице был приложен машинописный комментарий:

«Материалами имеющимися в Пермском ГО НКВД установлено, что в конторку Жилстроительства зав. им. Сталина, в ноябре мес. 1935 года заходил т/о ГУЛЯЕВ Г.Н. с двумя своими товарищами и проводил к-р агитацию в присутствии нормировщика зав. им. Сталина – О-ва и других»[4].

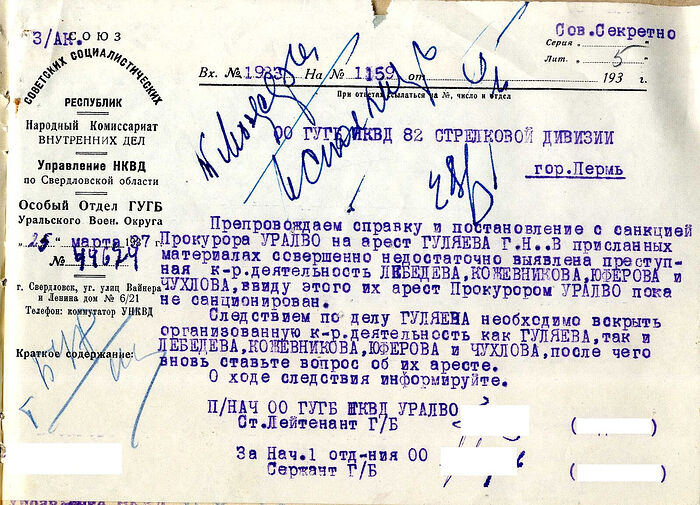

Таким образом, санкция Военного прокурора Урал ВО от 17 марта 1937 г. на арест Георгия Гуляева была дана без каких-либо документированных оснований для идентификации его с «автором» изрядно «простывшей» к тому времени речи.

Вскоре сержант Аликин и его куратор – начальник Пермского ГО НКВД капитан госбезопасности Лосос – получили весьма информативный ответ на бланке военной прокуратуры, содержавший даже не «подсказку», а прямую установку:

«Препровождаем справку и постановление с санкцией Прокурора УРАЛВО на арест ГУЛЯЕВА Г.Н. В присланных материалах совершенно недостаточно выявлена преступная к-p. деятельность ЛЕБЕДЕВА, КОЖЕВНИКОВА, ЮФЕРОВА и ЧУХЛОВА, ввиду этого их арест Прокурором Урал ВО пока не санкционирован. Следствием по делу ГУЛЯЕВА необходимо вскрыть организованную к-p деятельность, как ГУЛЯЕВА, так и ЛЕБЕДЕВА, КОЖЕВНИКОВА, ЮФЕРОВА и ЧУХЛОВА, после чего вновь ставьте вопрос об их аресте. О ходе следствия информируйте»[5].

То есть ни о какой презумпции невиновности в сопроводительном документе речи не было. Вопрос был не в том, виновны ли действительно верующие «тылополченцы», а в том, что их разговоры и «старые привычки» (то есть религиозные взгляды) должны получить убедительное политическое «обрамление». Так «краеугольным камнем» в основании будущего коллективного дела стало только что открытое «дело Георгия Гуляева».

Цель – христиане

–То есть «преступным» в глазах следователей было то, что эти молодые люди были верующими?

– Да, именно так. Антихристианский мотив был «стержнем» пермской части процесса. И это не ново, основанием для того, чтобы предать Христа в руки римлян, некогда послужил мотив «политической безопасности»: «Кто называет себя Царем, тот – не друг Кесарю» (Ин. 19, 12). Христос был выдан язычникам как «политический преступник». С точки зрения офицеров пермского НКВД, группа верующих красноармейцев была подвержена влиянию «классово-чуждого элемента» – духовенства, а значит, «потенциально опасна».

Важным обстоятельством было и то, что арестованные «тылополченцы» посещали богослужения в пермских храмах, а это открывало перед оперативниками новое широкое поле деятельности – возможность «тотальной зачистки» остававшихся на свободе (после крупной «волны» арестов начала 1930-х годов под предлогом борьбы с «противниками сплошной коллективизации») представителей пермского и свердловского духовенства.

Или, пожалуйста, еще один пример «неосновательности» подготовки обвинения, на этот раз – в отношении священнослужителей. Ударным аргументом в пользу версии о существовании в Перми «подпольной антиправительственной организации» под руководством духовенства стало то, что при аресте священника Заборской церкви – отца Михаила Коровина – был изъят составленный его рукой внушительный список верующих «тихоновской» ориентации[6]. Заголовок листа указывал на то, что в него были занесены члены местной приходской общины. Список включал несколько сот человек. Так вот, в ходе следствия этот документ предъявляли в качестве «вещественного доказательства вербовки в подпольную организацию». Между тем следствие упорно не замечало ни того, что составление списка подобного назначения в виде таблицы с указанием личных данных и фактических адресов прихожан и их родственников было бы полным абсурдом с точки зрения «политической конспирации», ни того, что в список были включены в основном пожилые и весьма пожилые люди. Большинство – старше 50 лет, самым старшим из них было по 80–85 лет.

При этом никакими другими «вещдоками» типа листовок, писем политического характера, агентурных инструкций, подготовленных для передачи «иноразведкам» данных, складов с боеприпасами следствие не располагало. Ничего, кроме этого списка…

– А почему выбор следователей пал именно на Георгия Гуляева?

– Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. В тех условиях достаточно было одного неосторожного слова, бравады инакомыслием, чьей-то личной неприязни. Но нельзя исключать и более серьезного обстоятельства: до призыва в РККА Георгий Гуляев служил иподиаконом у архиепископа Досифея (Степанова), в тот период состоявшего в обновленческом расколе. Во время службы Георгий поддерживал переписку со своим архиереем. Разрыв владыки Досифея с «обновленцами» и возвращение его в лоно канонической церковной структуры могли оказаться тем фактором, который поставил его самого и людей из его окружения под удар плотно патронировавшего обновленческие организации НКВД.

– Поясните, пожалуйста, что значит «пирамидальная схема» построения дела?

– Это такая схема, когда при максимальном расширении «связей» обвиняемых предполагаемое «общее руководство» стараются «свести на конус», замкнув его на «нежелательных» фигурах, как правило, весьма значительных.

Арест Георгия Гуляева казался «перспективным», поскольку он выводил группу следователей не только на «тылополченцев» и на пермских священников, но и на епископат… А в случае «удачи» – и на Предстоятеля Русской Православной Церкви.

Следствие продляли несколько раз. Первое постановление о продлении сроков было вынесено 17 мая 1937 г., следующие два – 19 июля 1937 г. Но даже когда основная часть дела будет завершена, в процесс «дополнительного расследования», подобный «воронке», окажется вовлечено множество людей: несколько епископов канонического подчинения и состоявших в «расколах», десятки священников и причетников. В ходе внутренней проверки КГБ 1956 г. будет установлено, что по этому делу и «в связке с ним» в 1937–1938-м гг. было репрессировано более 50 священнослужителей[7].

Параллельно в Перми и на Урале проводилось «дознание» в отношении людей, не связанных с Церковью: от руководителей крупных предприятий и советских организаций – до рядовых служащих, рабочих и колхозников. Многим из них было предъявлено обвинение в связях с «Обществом трудового духовенства», «Уральским повстанческим штабом» или «Религиозно-политическим центром» (кстати, в общий «поток» окажутся вовлеченными и мусульмане – из села Кояново[8], им будет инкриминирована… «связь с японской разведкой»).

– Каковы, по-вашему, были мотивы следователей?

– Прежде всего, они действовали во исполнение мартовского и июльского приказов 1937 г., то есть проводили «чистку» по социальному и мировоззренческому принципу, используя доносы о «политической неблагонадежности». В отдельных случаях (это касается арестов офицеров) не исключены и личные мотивы, например, сведение счетов.

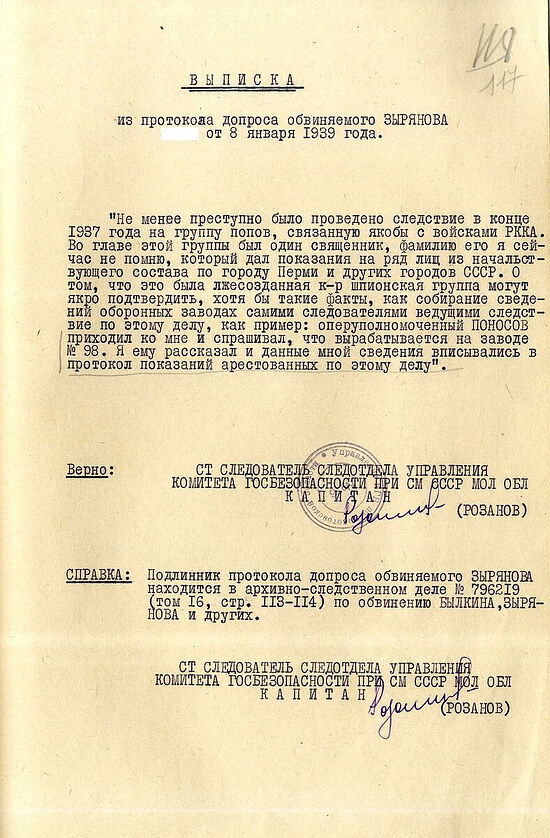

Вопрос, считали ли сами следователи свою версию сколько-нибудь правдоподобной, для меня остается открытым. Судя по воспоминаниям участников событий об «установках» на внутренних совещаниях НКВД 1937 г., инициаторы этого дела слишком уж «вошли в образ». Располагая кое-какими фрагментарными данными, они увлеченно «достраивали» картину, придумывая не только «недостающие звенья», но и целые «блоки». Главным мотивом было стремление удовлетворить конъюнктуре, «проявить себя», то есть карьерные соображения. Так, некоторые следователи, например, Радыгин и Зырянов, по данным внутренней проверки НКВД 1939 г., «выдавали на гора» по 10–15 «признательных» протоколов в сутки[9]!

Главным мотивом было стремление удовлетворить конъюнктуре, то есть карьерные соображения

И все-таки больше ответственности – на тех, кто составляли и подписывали приказы о масштабных «чистках», предоставляя простор фантазии исполнителей на местах.

– Что же ставили в вину арестованным? Какова была версия следствия, и кто ее разработал?

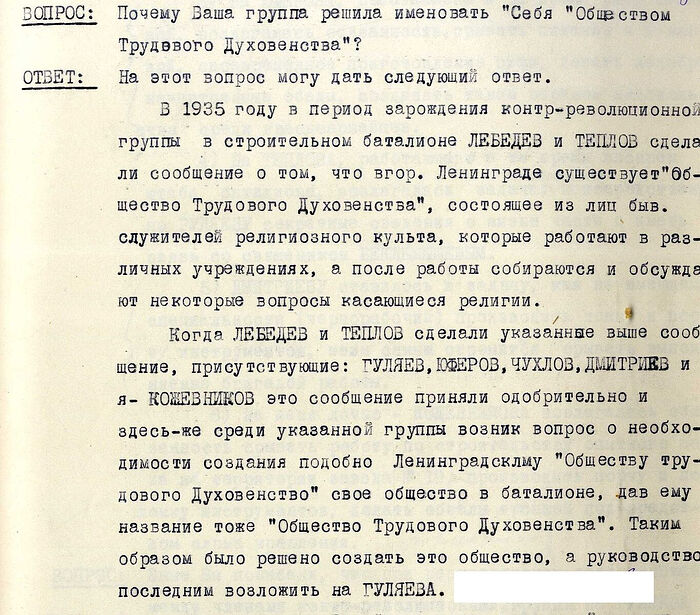

– Весной 1937 г. «тылополченцев» подозревали в намерении создать организацию по образцу петроградских православных братств. Действительно, такая «сеть» долгое время действовала под видом коммунальных квартир. Участники ее трудились, как и все граждане СССР, но одновременно жили литургической жизнью, то есть исповедовались, причащались, и, кроме того, читали Евангелие и православную литературу, оказывали помощь тем, кто подвергся репрессиям или потеряли близких. Выявить такого рода общины было трудно, в Ленинграде они были раскрыты ОГПУ–НКВД лишь частично. На то, что именно пример «петроградских братств» вдохновил этих молодых людей на подражание, указывает протокол допроса красноармейца Ивана Кожевникова[10].

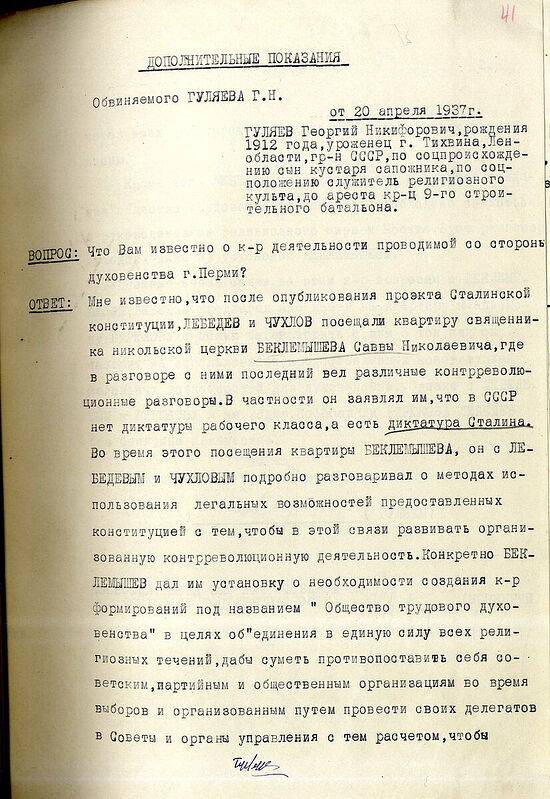

Согласно текстам первых протоколов допросов Георгия Гуляева и его друга Николая Лебедева, молодые люди придумали для будущей организации название «Общество трудового духовенства»[11]. Но поскольку во время внутренней проверки НКВД 1939 г. часть следователей заявила о том, что фальсифицировать протоколы начали сразу, с первых протоколов[12], мы не можем полагаться на их тексты. Не исключено, что кого-то в «центре» беспокоила возможность повторения в провинции «петроградского» опыта, и вся эта история от начала до конца, и название «организации» были плодом фантазии «особистов». Во всяком случае, в документах нескольких внутренних проверок НКВД–КГБ есть прямые указания на то, что вымышленной организации присвоили название сами руководители пермской бригады НКВД[13].

С момента ареста ничего доброго для обвиняемых это дело не предвещало, поскольку признание в «религиозности» сразу же получило однозначную интерпретацию – оно приравнивалось к «антисоветской деятельности». Это-то и составило содержательную часть «признательных показаний» Георгия Гуляева, Николая Лебедева, Ивана Кожевникова и их товарищей.

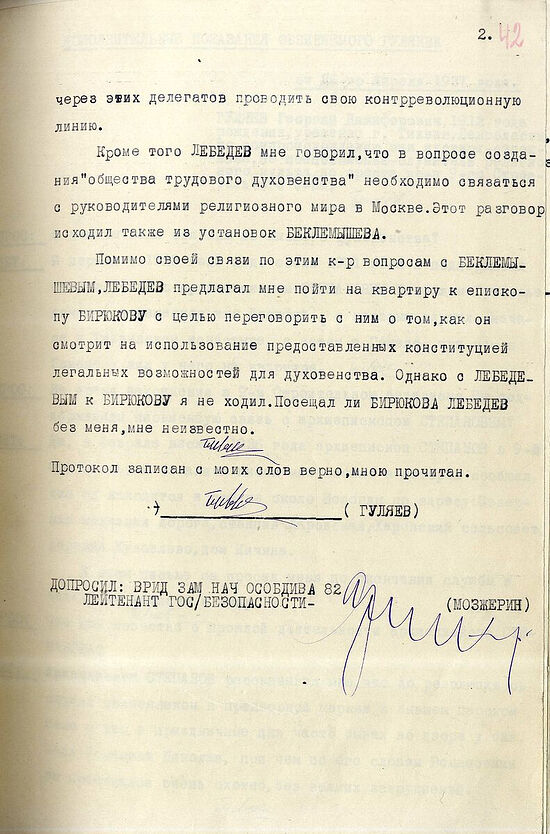

Ситуация усугубилась, когда следователи добавили к этому «ноту актуальности» в соответствии с предстоящими выборами в Верховный Совет СССР. По их версии, арестованные вслед за «тылополченцами» пермские священники – Савва Беклемышев, Михаил Коровин и другие – будто бы давали «установку» своим прихожанам, в том числе из 9-го батальона, воспользоваться вполне легальными (!) условиями в соответствии с новой Конституцией 1936 г. и «продвигать верующих в органы власти»[14]. А это расценивалось как «политическая акция».

В иное время сближение верующих молодых людей (и даже возможное обсуждение ими создания христианской общины, чего нельзя исключать) могло повлечь за собой меры административного воздействия, но, если бы дело и дошло до суда, сроки заключения не превысили бы 5–7 лет. В 1937-м г. определяющими для хода процесса оказались «инструкции» Ежова.

Настоящий размах это дело приобрело благодаря руководству свердловского следователя Дмитриева и ответному «творческому порыву» представителя пермского отдела НКВД – следователя Мозжерина. Они в равной мере могут претендовать на «авторство» в разработке общего «сценария» и имеют самое непосредственное отношение к фальсификациям.

Мозжерин и Дмитриев постарались придать делу «концептуальную завершенность», и тогда у следствия одновременно возникло две версии о серьезном «идеологическом руководстве выявленной организацией». Первая была связана с именем Гомельского архиепископа Досифея (Степанова), покинувшего «обновленцев», а вторая – с именем «митрополита Свердловского» Михаила Трубина, остающегося одним из них.

Если архиепископа Досифея следствие представило в амплуа «резидента польской разведки», то Михаила Трубина – в качестве «главного идеолога антисоветского крестового фронта» на Урале, будто бы объединявшего вокруг себя во время приездов в Пермь целую группу архиереев совершенно разного подчинения. В этом ряду оказались двое канонического поставления: митрополит Свердловский Петр (Савельев) и архиепископ Пермский Глеб (Покровский), а также состоявший в расколе «григорьевский» митрополит Петр Холмогорцев.

Кроме того, обновленческий «митрополит» Михаил Трубин был «назначен» офицерами пермского НКВД «ответственным за связь» представителей Московской Патриархии и не признававших ее «обновленцев» и «григорьевцев»… с представителями ВКПБ–лидерами «троцкистского центра». Он же будто бы обеспечил «связь» с бывшими «белогвардейцами», руководителями Осоавиахима и офицерами в рядах РККА, на которых следствием «возлагалась обязанность» обеспечить «террористическую повстанческую организацию» оружием и боеприпасами.

«Терроризм», «шпионаж», «пропаганда фашистской идеи»

– Даже для человека, не очень посвященного в историю Церкви, это все выглядит странно. На чем были основаны эти предположения?

– Это не просто предположения, в 1937-м г. это было предъявлено множеству людей в качестве официального обвинения: «антисоветская и диверсионная деятельность», «пропаганда фашистской идеи», «терроризм», «подготовка вооруженного восстания» и «шпионаж» – «передача секретных сведений о продукции пермских оборонных предприятий резидентам иностранных разведок» (польской и японской)[15].

Я уже отметила, что полученные группой Мозжерина сведения (о периодических приездах в Пермь обновленческого «митрополита» Михаила Трубина и о его встречах с участниками раскола, а также о частной переписке «тылополченца» Георгия Гуляева с архиепископом теперь уже Московской Патриархии Досифеем (Степановым)) были совершенно недостаточны для такого рода построений.

Следователи бригады Мозжерина торопились, а покровительство Дмитриева, казалось, обеспечивало им конфиденциальность. И они легко приписали христианам нарушение заповедей Декалога и Нагорной проповеди, возбраняющих убийство (Исх. 20, 13), насилие (Мф. 7, 12; Рим. 12, 21), а также – заветов Христа и апостолов о покорности властям (Рим. 13, 1). Не оглянулись они и на то, что в истории Православной Российской Церкви не было случая «шпионажа» национальных по происхождению иерархов канонического поставления в пользу иностранных (к тому же католических) государств.

О специфике «доказательной базы»

Что касается «доказательной базы» обвинения, следы грубой работы видны в материалах дела буквально на каждом шагу. Например, в качестве «доказательства связи архиепископа Досифея (Степанова) с представителями иностранных разведок» было указано на то, что в Гомеле он будто бы «поддерживал через агентов связь» с ксендзом местного костела Константином Андрекусом, а также «был знаком с неким архимандритом, уехавшим в Палестину». Об этом, согласно протоколам допросов, «свидетельствовал» Георгий Гуляев. Все эти сведения как будто «подтвердил» под нажимом следствия и сам архиерей.

При этом личность таинственного архимандрита установлена не была. Что же касается гомельских знакомых архиепископа Досифея, указанных в качестве «посредников» в его отношениях с ксендзом Константином Андрекусом, часть этих людей, по данным внутренних проверок НКВД и КГБ 1939 и 1956 гг., не была установлена и не допрашивались, а часть, хоть и действительно подвергалась арестам в Гомеле, не дала против него показаний[16].

Не более убедительно выглядит и версия об «активном взаимодействии» канонической церковной структуры с представителями обновленческого и григорианского расколов. Если терявшие авторитет «обновленцы» в предвоенный период иногда искали общения с Московской Патриархией, то ее позиция оставалась неизменной: объединение по принципу политических партий невозможно, возможно только присоединение через покаяние к канонической Церкви добровольно разорвавших с ней связь участников раскольных течений. Следует отметить, что в материалах проверки КГБ 1956 г. по этому делу содержатся показания нескольких свидетелей о том, что в Перми «…обновленцы никакого отношения к староцерковникам не имелии службы проходили отдельно»[17], «все церковные вопросы обновленцы и староцерковники решали отдельно»[18].

И уж совсем безрассудным выглядит обвинение в отношении священника Заборской церкви Михаила Коровина, который не только будто бы «организовал у себя на приходе террористическую и диверсионную группу», но и «стал участником резидентской цепочки», добывая и передавая сведения об оборонной продукции пермских заводов в Польшу. В «показаниях» против отца Михаила можно найти и номера важных участков, и нормы выработки на одном из пермских закрытых предприятий. Но вот только внутренняя проверка НКВД 1939 г. позволила установить, что все эти сведения были вписаны в протоколы допросов «свидетелей» лично одним из подчиненных Мозжерина – оперуполномоченным Поносовым[19].

Мозжерин и Дмитриев так вошли во вкус, что и сами не могли свести концы с концами

Мало-помалу Мозжерин и Дмитриев так вошли во вкус, что и сами не могли свести концы с концами. «Выявленная организация» получилась у них «о девяти головах» (то есть 9 человек официально было проведено по этому делу в статусе «руководителя»), и это не считая ксендза Константина Андрекуса, «безымянного» архимандрита, уехавшего в Палестину, и группы осужденных свердловских партийцев. При этом две основные версии об «общем руководстве организацией» так и не были приведены к какому-то логическому согласованию. Вот почему в 1956-м г., во время очередной внутренней проверки материалов дела, следователи КГБ будут буквально сбиваться с ног в тщетных попытках разобраться в системе «подчинения» и установить, кто из арестованных когда и кем был «завербован»?

Филологический «тест»

– В начале беседы вы упомянули о том, что выявить фальсификации в материалах дел можно с помощью методов филологического анализа…

– Действительно, лексемы – характерные стилистические обороты, своеобразные речевые «маркеры» – позволяют увидеть в протоколах допросов следы активного участия «письмоводителей» НКВД, незнакомых с церковной лексикой. К ним относятся идеологические штампы, фразы-клише из официальной печати и пропаганды, образцы канцеляристского стиля тех лет. Очевидно, что священник и воцерковленный мирянин (а «тылополченцы» были в основном детьми священников и причетниками) не могли говорить таким языком. Если протоколы составлялись не под запись, а в отсутствии обвиняемых, «творческие муки» корпевших над документами сержантов и лейтенантов НКВД особенно заметны. В качестве иллюстрации приведу несколько примеров.

Так, Георгий Гуляев в одном случае будто бы показал, что его товарищ – Николай Лебедев (воспитанник Макарьевского монастыря) – собирался «после увольнения из батальона развивать религиозную деятельность»[20], в другом – о том, что «Степанов (его архиерей) в праздничные дни часто бывал у быв. Царя Романова Николая»[21] и частенько вел со своим иподиаконом «к-р разговоры»[22], а священник Савва Беклемышев «давал им установку» продвигать своих делегатов в органы власти для того, чтобы «через этих делегатов проводить свою контрреволюционную линию»[23]. При этом сами «тылополченцы» будто бы планировали связаться «с руководителями религиозного мира в Москве»[24].

Иван Кожевников, согласно тексту протокола допроса, запросто называл хорошо знакомых ему пермских священников «служителями религиозного культа»[25].

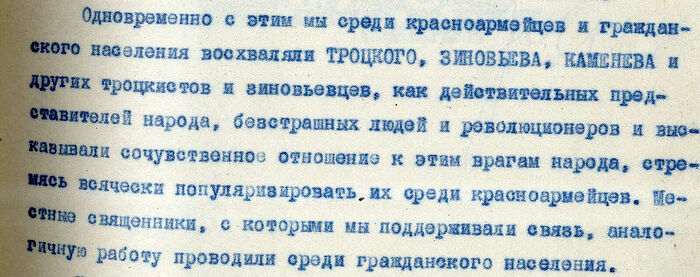

«Восхваление Троцкого, Зиновьева, Каменева и других троцкистов и зиновьевцев, как действительных представителей народа, бесстрашных людей и революционеров»[26], в протоколах, составленных от лица христиан, получило значение самостоятельного направления деятельности «Общества трудового духовенства». Работу же по «восхвалению революционеров» должны были проводить красноармейцы и «местные священники среди гражданского населения»[27].

И таких «россыпей» в материалах этого дела очень-очень много. Для большего эффекта представьте себе кого-нибудь из нынешних официальных спикеров Патриархии использующим столь выразительную речевую «палитру».

Итоги «расследования»:

37 приговоров к высшей мере наказания

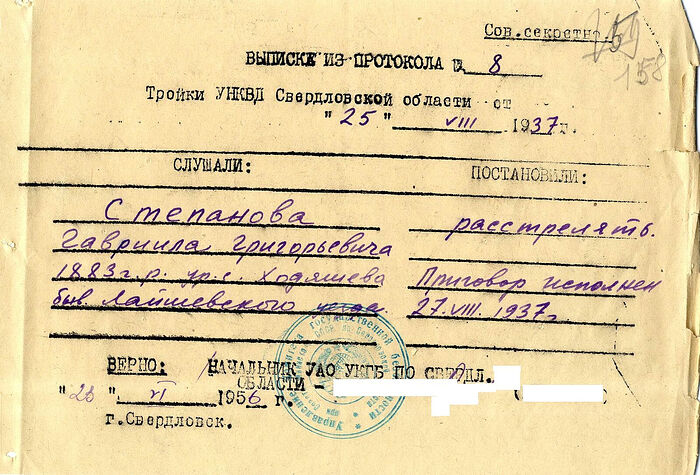

– Тем не менее осужденные по этому делу получили приговоры к «высшей мере наказания». Как бы вы прокомментировали несоответствие числа приговоров и выписок из актов о расстреле?

– Действительно, 25 августа 1937 г. решением «Тройки» при УНКВД Свердловской области были вынесены постановления о расстреле 37 человек[28].

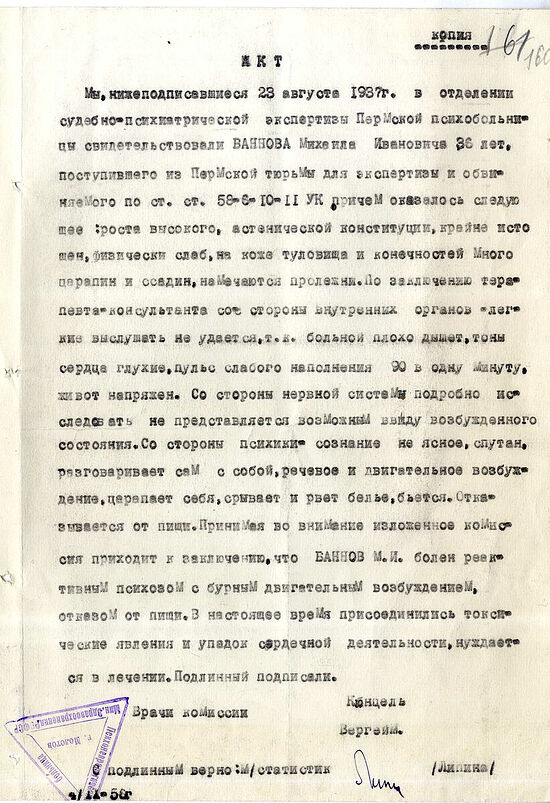

В конце 5-го тома этого дела в отдельном конверте хранятся выписки из актов о приведении приговоров в исполнение. В них указана дата расстрела – 31 августа 1937 г. – и время – 24.00. Выписок 35[29]. Среди них нет выписки из акта о расстреле архиепископа Досифея (Степанова). Нет и выписки о расстреле диакона Михаила Баннова, принадлежавшего к канонической церковной структуре.

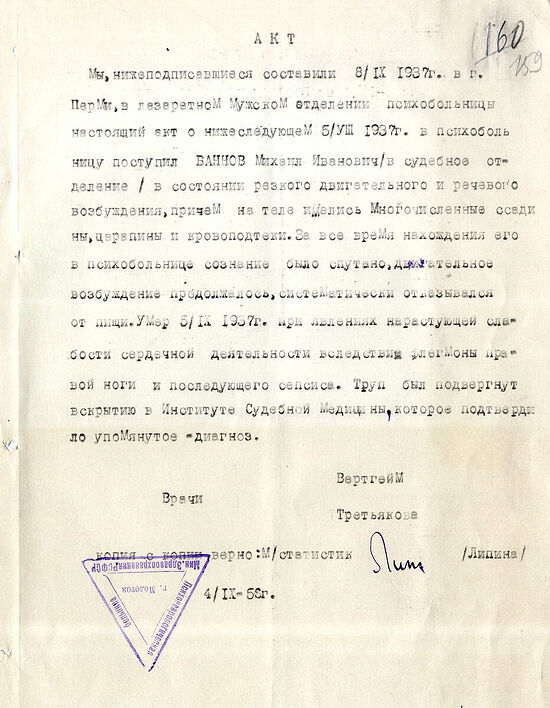

Если об отце Михаиле ясно свидетельствуют документы (он был подвергнут пыткам и поступил в пермскую психиатрическую больницу со следами многочисленных травм[30], от которых скончался 5 сентября 1937 г.[31]), то с архиепископом Досифеем (в материалах дела он проходит под своим мирским именем – как Степанов Гавриил Григорьевич) дело обстоит несколько сложнее.

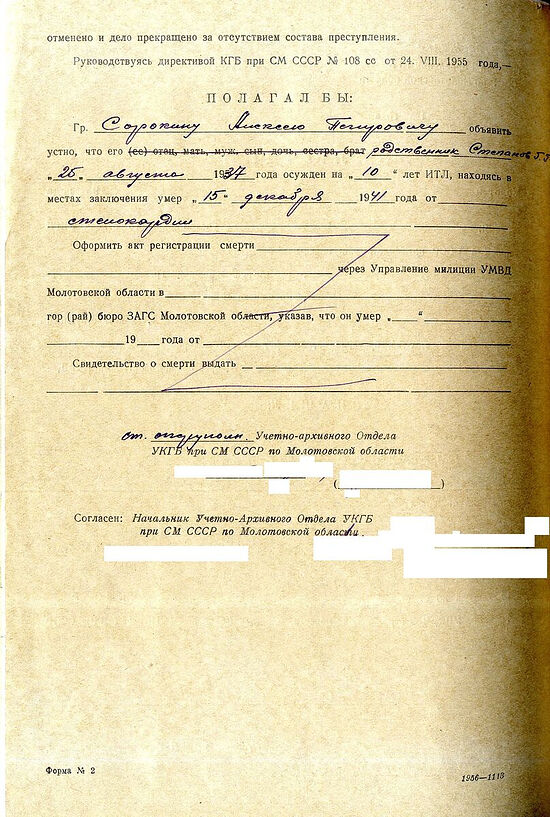

В официальном ответе на запрос его родственников будет указано, что он, отбывая наказание, «умер от стенокардии 15 декабря 1941 года»[32]. В действительности 31 марта 1956 г. расследованием Военной Прокуратуры УралВО факт отсутствия выписки из акта о расстреле был внесен в «реестр» 12 вопросов, требующих прояснения по следствию 1937 года.

К сожалению, проверка не решила проблемы. В 6-м томе дела, среди документов по расследованию злоупотреблений в ходе процесса 1937 г., есть документ под заголовком:

«Выписка из протокола № 8 Тройки УНКВД Свердловской области» от 25 августа 1937 г. с грифом «Совершенно секретно». По внешнему виду этот листочек заметно отличается и от приговоров «Тройки» в отношении всех участников дела, и от выписок о приведении их в исполнение – тех, что хранятся в отдельном конверте в 5-ом томе дела «Общества трудового духовенства». На непрезентабельном бланке, заполненном от руки, фиолетовыми чернилами написано следующее:

«Слушали: Степанова Гавриила Григорьевича 1883 г.р. ур. с. Ходяшева быв. Лайшевского уезда

Постановили: расстрелять. Приговор исполнен 27. VIII. 1937».

И подпись:

«Верно. – ‟23” VI 1956 г. г. Свердловск»[33].

Согласно этому документу, архиепископ Досифей (Степанов) по какой-то причине «был расстрелян» за 4 дня до остальных участников дела. Дата, указанная в конце документа – 23 июня 1956 г. – свидетельствует о том, что это, действительно, не оригинал выписки из акта. Этот текст совмещает в себе содержание двух документов – приговора «Тройки» УНКВД 1937 г. и отсутствующей выписки из акта о расстреле. Таким образом, вопрос о том, почему в деле отсутствует оригинал выписки из акта о расстреле, остается неразрешенным.

Вопрос о том, почему в деле отсутствует оригинал выписки из акта о расстреле, остается неразрешенным

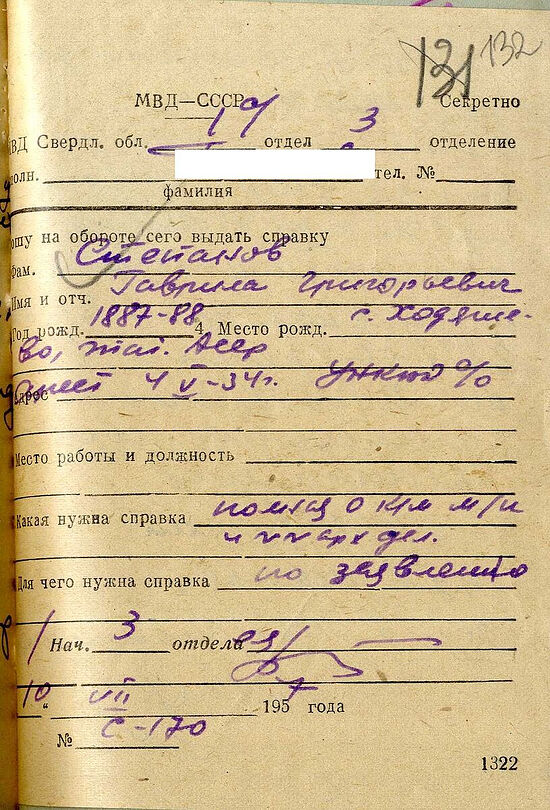

Когда же в УКГБ Свердловской области поступило требование на проверку данных по Степанову Гавриилу Григорьевичу по оперативному учету Первого Спецотдела УВДЛЕНОБЛИСПОЛКОМА г. Ленинграда (от 21-го июня 1957 г.) по запросу его родственников, в документах появился малюсенький бланк УМВД Свердловской области, хранящийся в томе «Переписка», с записью от руки:

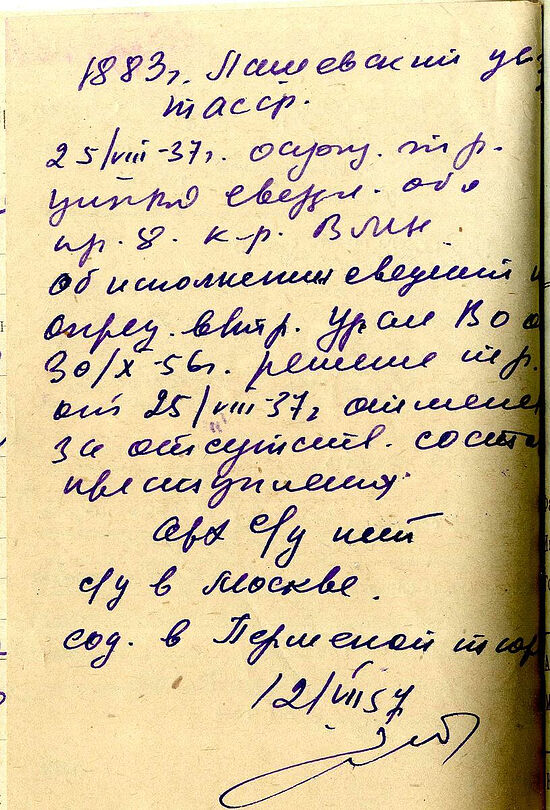

«25/VIII – 37 осужден тр. УНКВД Свердловской обл. <…> ВМН. Об исполнении сведений нет. Опред. ВТР Урал ВО от 30/ X – 56 решение тр. от 25/ VIII – 37 отменено за отсутствием состава преступления. Арх с/д нет. c/д в Москве. сод. в Пермской тюрьме. 12/ VII 57»[34].

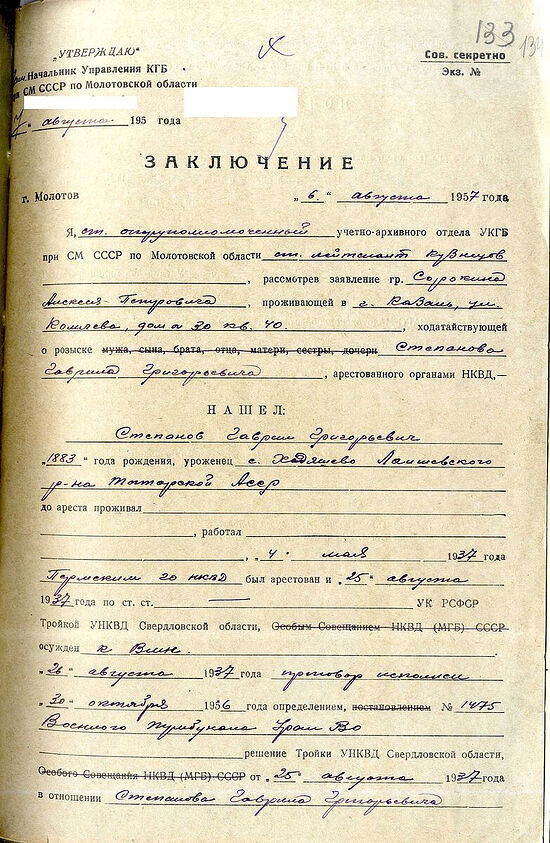

А в «Заключении по этому вопросу от 6-го августа 1957 г. значится:

«…был арестован 25 августа 1937 года по ст. --- УК РСФСР Тройкой НКВД Свердловской области осужден к ВМН. ‟26” августа 1937 года приговор исполнен ‟30” октября 1956 года определением № 1475 Военного Трибунала Урал ВО»[35].

Принимая во внимание несоответствие в указанных датах и общую противоречивость сведений, давать какие-либо комментарии в этом случае преждевременно.

Окончание следует.