Понимание причин русской революции для нас жизненно важно для того, чтобы не допустить ее повторения, особенно в нынешнее время напряженной борьбы России за свое государственное бытие. Некоторые великие русские писатели провидели «русский бунт», в том числе и некоторые его важные детали. Особенно это касается романа Ф.М. Достоевского «Бесы», автор которого предсказал многое, свершившееся уже после его кончины в 1881 г. Одним из таких пророческих эпизодов романа стало шествие работников Шпигулинской мануфактуры к губернатору А. Лембке и расправа над ними с последующим пожаром города Н.

Роман Ф.М. Достоевского «Бесы» удивителен благодаря многим обстоятельствам. Во-первых, это высочайшее литературное качество. Во-вторых, это удивительная отзывчивость Достоевского на веяние времени: в его романе отражаются не только дело Нечаева, но и Франко-прусская война, и ряд уголовных дел (например, убийство фон Зона). В-третьих, это потрясающая прозорливость Достоевского, которую показывает один факт. В рассказе о романисте Кармазинове (под которым Федор Михайлович подразумевает И.С. Тургенева) сатирически описывается одна его статья, посвященная гибели парохода:

«С год тому назад я читал в журнале статью его, написанную с страшною претензией на самую наивную поэзию, и при этом на психологию. Он описывал гибель одного парохода где-то у английского берега, чему сам был свидетелем, и видел, как спасали погибавших и вытаскивали утопленников. Вся статья эта, довольно длинная и многоречивая, написана была единственно с целию выставить себя самого. Так и читалось между строками: “Интересуйтесь мною, смотрите, каков я был в эти минуты”».

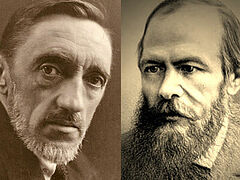

Достоевский был удивительно отзывчив на веяние времени

Как замечает комментатор Ф.М. Достоевского В.Н. Захаров, «в данном случае произошло невероятное: Достоевский спародировал еще не написанное произведение “Пожар на море” 1883 г.». Действительно, в смысле нарциссических устремлений автора в нем было что пародировать: например, эпизод, когда автор картинно пытается покончить с собой и его останавливает маленькая старушка. Правда, В.Н. Захаров пытается объяснить это рациональными средствами:

«Достоевский иронично обыграл факт биографии Тургенева (поведение во время гибели парохода “Николай I”) и авторскую позицию в очерке “Казнь Тропмана” (1870)».

Однако это объяснение выглядит хотя и логичным, но недостаточным.

Это не единственный пример прозорливости Достоевского. Он прозрел судьбу русской революции: бесовство революционеров и их взаимоистребление, революционную болезнь России и ее выздоровление («Но больной исцелится и сядет у ног Иисусовых»).

Фёдор Михайлович Достоевский В нашей статье мы хотим остановиться на, казалось бы, частном примере прозорливости Достоевского – Шпигулинской истории:

Фёдор Михайлович Достоевский В нашей статье мы хотим остановиться на, казалось бы, частном примере прозорливости Достоевского – Шпигулинской истории:

«В этой фабрике Шпигулиных только что началась тогда та самая “шпигулинская история”, о которой так много у нас прокричали и которая с такими вариантами перешла и в столичные газеты. Недели с три назад заболел там и умер один рабочий азиатскою холерой; потом заболело еще несколько человек. Все в городе струсили, потому что холера надвигалась из соседней губернии. Замечу, что у нас были приняты по возможности удовлетворительные санитарные меры для встречи непрошеной гостьи. Но фабрику Шпигулиных, миллионеров и людей со связями, как-то просмотрели. И вот вдруг все стали вопить, что в ней-то и таится корень и рассадник болезни, что на самой фабрике и особенно в помещениях рабочих такая закоренелая нечистота, что если б и не было совсем холеры, то она должна была бы там сама зародиться. Меры, разумеется, были тотчас же приняты, и Андрей Антонович энергически настоял на немедленном их исполнении. Фабрику очистили недели в три, но Шпигулины неизвестно почему ее закрыли. Один брат Шпигулин постоянно проживал в Петербурге, а другой, после распоряжения начальства об очистке, уехал в Москву. Управляющий приступил к расчету работников и, как теперь оказывается, нагло мошенничал. Работники стали роптать, хотели расчета справедливого, по глупости ходили в полицию, впрочем без большого крика и вовсе уж не так волновались».

Затем на фабрике оказываются прокламации, и Петр Степанович Верховенский внушает губернатору Андрею Александровичу Лембке и его супруге Юлии Михайловне, что шпигулинские рабочие – бунтари и буяны и их следует всех пересечь. Спутанность сведений и понятий Лембке и его ненависть к Верховенскому-младшему привели к неожиданному результату. Когда шпигулинские рабочие в количестве 70 депутатов явились с петицией к губернатору, чтобы принести справедливую жалобу, им был приготовлен следующий прием:

«Увы! Андрей Антонович не мог разбирать: цветочки еще были в руках его. Бунт ему был очевиден, как давеча кибитки Степану Трофимовичу. А между толпою выпучивших на него глаза “бунтовщиков” так и сновал пред ним “возбуждавший” их Петр Степанович, не покидавший его ни на один момент со вчерашнего дня, – Петр Степанович, ненавидимый им Петр Степанович… – Розог! – крикнул он еще неожиданнее. Наступило мертвое молчание… Во-первых, розги явились как-то уж слишком поспешно; очевидно, были в ожидании припасены догадливым полицеймейстером. Наказаны, впрочем, были всего двое, не думаю, чтобы даже трое; на этом настаиваю».

Следствием несправедливой и явно неэффективной, даже в чем-то карикатурной расправы явилось то, что благодаря подстрекательству Петра Верховенского четверо из шпигулинских рабочих вместе с разбойником Федькой Каторжным приняли участие в поджоге города, в результате которого сгорела его половина.

В основу «шпигулинской истории» легла первая в России массовая экономическая забастовка рабочих Невской бумагопрядильной мануфактуры

Относительно прототипа данной истории шли некоторые споры. Патриоты Твери настаивают на том, что Достоевский имел в виду Тверскую Каулинскую мануфактуру. Однако, как установил еще Ф.И. Евнин, в основу «шпигулинской истории» легла первая в России массовая экономическая забастовка рабочих Невской бумагопрядильной мануфактуры барона Штиглица (в советское время – Прядильно-ниточный комбинат им. С.М. Кирова) в Петербурге в мае-июне 1870 г. Она началась 22 мая, когда 63 прядильщика, возмущенные неправильным расчетом администрациии, потребовали выплаты причитавшихся им денег и увеличения расценок. Отказ администрации вызвал остановку работ в одной части фабрики, где было занято 800 рабочих. Вожаки стачки составили проект новых расценок работ, который 25 мая предъявили директору фабрики. Одновременно они обратились от имени рабочих к петербургскому обер-полицмейстеру Трепову с жалобой на администрацию фабрики. 28 мая на фабрику прибыл помощник Трепова, для переговоров с которым рабочие выбрали 5 уполномоченных. Переговоры ни к чему не привели, поскольку Трепов встал на сторону хозяев. Отметим, что сходную позицию полиция заняла и в романе:

«Каким образом пустую, то есть обыкновенную, толпу просителей – правда, в семьдесят человек – так-таки с первого приема, с первого шагу обратили в бунт, угрожавший потрясением основ? Почему сам Лембке накинулся на эту идею, когда явился через двадцать минут вслед за нарочным? Я бы так предположил (но опять-таки личным мнением), что Илье Ильичу, покумившемуся с управляющим, было даже выгодно представить фон Лембке эту толпу в этом свете, и именно чтоб не доводить его до настоящего разбирательства дела; а надоумил его к тому сам же Лембке».

Невская бумагопрядильная фабрика Л. Штиглица

Невская бумагопрядильная фабрика Л. Штиглица

Тогда рабочие отказались возобновлять работу и в полном порядке, сохраняя дисциплину и выдержку, не допуская никаких противоправных действий, продолжили забастовку. Само явление, как и дисциплинированность рабочих, привлекли внимание прессы, как и политически активной части общества. Русские ведомости писали:

«Рабочие стачки – явление еще новое в России и, в таком размере, как стачка невских рабочих, явление еще небывалое».

Отметим, что и в романе «Бесы» шпигулинские рабочие ведут себя порядочно и чинно:

«…по городу проходила и была многими с любопытством замечена толпа людей, рабочих с Шпигулинской фабрики, человек в семьдесят, может и более. Она проходила чинно, почти молча, в нарочном порядке».

Тем не менее, так как по закону стачки были запрещены, власти приняли самые срочные меры по ликвидации забастовки. С ведома Александра II, опиравшегося на доклад Трепова, 62 участника стачки были отданы под суд, хотя и гласный, но без участия присяжных. Однако следствие вскрыло такую неприглядную картину вопиющей эксплуатации рабочих, что суд, прошедший 13 июля 1870 г., был вынужден ограничиться самым минимальным наказанием: руководители Невской стачки – С. Владимиров, Ф.Петров, Б.Потапов, В.Акулов – были приговорены к семи суткам административного ареста, а прочие участники – к трем суткам (за исключением пяти оправданных). Однако рабочие подали на апелляцию, и судебная палата всех их оправдала. Отметим, что и в романе большинство «шпигулинских», за исключением троих поджигателей, «были совершенно оправданы и общим мнением, и официально». Правда, власти для острастки выслали оправданных из Петербурга, а министр внутренних дел еще до суда, «по высочайшему повелению» распространил секретный циркуляр, по которому губернаторы должны были учредить «строгое наблюдение» за рабочими и при «первом известии о стачке…, не допуская дело до судебного разбирательства», высылать зачинщиков в отдаленные губернии. Тем самым у работодателей развязывались руки для неограниченного произвола.

Однако в невской истории отсутствуют два важных элемента: первый – порка (правда, ее в символическом плане мог заменить суд), а второй – участие забастовщиков в поджогах и других радикальных средствах борьбы. Напротив, невские рабочие действовали исключительно мирными и сравнительно легитимными средствами. Кроме того, у невских мануфактурщиков отсутствовала петиция.

9 января 1905 г. на Васильевском острове (Кровавое воскресенье). Художник: Владимир Маковский

9 января 1905 г. на Васильевском острове (Кровавое воскресенье). Художник: Владимир Маковский

Достоевский прозрел события Кровавого воскресенья 9 января 1905 г. и Ленского расстрела 1912 г.

На наш взгляд, Достоевский прозрел в этой истории события Кровавого воскресенья 9 января 1905 г. и Ленского расстрела 1912 г.

Если в советский период представление о Кровавом воскресенье, несмотря на достаточно научные работы Кавторина и др., не выходило за пределы пропагандистского штампа о кровавом самодержавии, которое безо всяких причин решило расстрелять мирное шествие, в отечественной литературе времен перестройки и посткоммунистического периода утверждается взгляд на Кровавое воскресенье как на провокацию с участием социалистов-революционеров – Рутенберга и других. Согласно этой точки зрения, организаторы шествия планировали в случае отказа выполнения их политических требований вызвать восстание и даже убить царя. Однако сведения о предполагаемом убийстве царя являются недостаточно достоверными. Многие мемуаристы считали, что если бы император Николай II вышел на балкон и согласился хотя бы выслушать народ, то этим не только было бы все спасено, но и самодержавие приобрело бы дополнительных почитателей. Н.Е. Врангель, убежденный монархист, отец известного генерала, писал:

«Одно мне кажется несомненным: выйди Государь на балкон, выслушай он так или иначе народ, ничего бы не было, разве то, что царь стал бы более популярен, чем был… Как окреп престиж его прадеда, Николая I, после его появления во время холерного бунта на Сенной площади! Но Царь был только Николай II, а не Второй Николай».

Георгий Аполлонович Гапон, священник, политический деятель. Портрет работы неизвестного художника Конечно, можно возразить, что исход шествия был предрешен Гапоном и революция была предрешена вне зависимости от ответа царя Николая: если бы он принял требования петиции Гапона, то это означало бы бескровную ликвидацию самодержавия, а вместе с этим и крушение России; а если бы он отказался, то Гапон взмахнул бы красным платком, и это послужило бы знаком к началу революции… Все это так, однако это не отменяет главного результата Кровавого воскресенья: русские люди стреляли в русских людей. Более того, они стреляли в веру в царя, в нравственную связь императора с народом. Как точно отметил социалист Жан Жорес:

Георгий Аполлонович Гапон, священник, политический деятель. Портрет работы неизвестного художника Конечно, можно возразить, что исход шествия был предрешен Гапоном и революция была предрешена вне зависимости от ответа царя Николая: если бы он принял требования петиции Гапона, то это означало бы бескровную ликвидацию самодержавия, а вместе с этим и крушение России; а если бы он отказался, то Гапон взмахнул бы красным платком, и это послужило бы знаком к началу революции… Все это так, однако это не отменяет главного результата Кровавого воскресенья: русские люди стреляли в русских людей. Более того, они стреляли в веру в царя, в нравственную связь императора с народом. Как точно отметил социалист Жан Жорес:

«Отныне река крови легла между царем и “его народом”. Нанося удары рабочим, царизм смертельно ранил самого себя».

Ричард Пайпс справедливо отмечает, что до января 1905 г. «революционные требования к правительству предъявляла только образованная элита – студенты и другая интеллигенция, а также помещики-земцы. Основные настроения были либеральными, то есть “буржуазными”. И социалисты в этих событиях были лишь на второстепенных ролях агитаторов и террористов. Основная масса населения – крестьяне, а также и рабочие – наблюдали политические столкновения со стороны». Как писал 2 января 1905 года Струве, «революционного народа в России еще нет». После 9 января он появился, и в результате революционный пожар заполыхал по всей стране: уже вечером 9 января баррикады строятся на Васильевском острове.

Гапон, зная, что возможно столкновение с войсками, ведет свою паству на убой

Однако Пайпс точно отмечает, что революция началась отнюдь не 9 января 1905 г., ибо правительство целый год выдерживало самую настоящую осаду, проявившуюся в частности в так называемой «банкетной кампании», где провозглашались тосты за скорейшее введение Учредительного собрания и конституции. Добавим, что бойня 1905 г. была организована искуснейшими политтехнологами, умело игравшими на амбициях, инстинктах и эмоциях как правящих классов, так и рабочих и так называемого «общества». Вначале провоцируется недовольство рабочих через низкую зарплату и увольнение их товарищей. Потом экономические требования с помощью демона-искусителя социалиста-сиониста Рутенберга насыщаются требованиями политическими. Затем императора Николая II, благодаря «салюту» картечью по царской палатке 6 января во время Крещения, заставляют удалиться в Царское село. Потом Георгий Гапон, зная, что царя нет в Петербурге, тем не менее организует шествие с категорическим требованием к царю не только выйти к народу, но и принять требования, невозможные ни по военному времени, ни по правовому, экономическому и общественному устройству России. Гапон, зная, что возможно столкновение с войсками, ведет свою паству на убой.

А с другой стороны, соответственные агенты влияния парализуют все попытки сравнительно мягкого, «полицейского» решения вопроса с арестом инициаторов шествия и его нейтрализации, не говоря уже о чисто формальном принятии петиции без всяких обязательств и приеме ограниченной депутации. Среди правительственных верхов раздуваются горделивые амбиции и проводится мысль о силовом решении рабочего вопроса, все иные варианты отметаются, миротворцы отстраняются. На передний план выдвигаются «ястребы» типа великого князя Владимира Александровича. В результате провокационной деятельности с обеих сторон, и сверху, и снизу, происходит частная петербургская трагедия, которая переходит во всеобщую всероссийскую трагедию. Пострадали сотни невинных людей, уверенных в начале шествия, что все согласовано и их ждет царь-отец, чтобы выслушать их насущные просьбы. А еще страшнее то, что тысячи людей потеряли веру в Бога и царя.

Возвращаясь к «Бесам», мы должны заметить, что Ф.М. Достоевский прекрасно уловил сущность петиционного движения:

«Но так как фабричным приходилось в самом деле туго, – а полиция, к которой они обращались, не хотела войти в их обиду, – то что же естественнее было их мысли идти скопом к “самому генералу”, если можно, то даже с бумагой на голове, выстроиться чинно перед его крыльцом и, только что он покажется, броситься всем на колени и возопить как бы к самому провидению? По-моему, тут не надо ни бунта, ни даже выборных, ибо это средство старое, историческое; русский народ искони любил разговор с “самим генералом”, собственно из одного уж удовольствия и даже чем бы сей разговор ни оканчивался».

Именно подобное сознание и повлекло за Гапоном десятки тысяч человек, не подозревавших ничего относительно революционных интриг и амбиций их вождя. Далее характерно до поры до времени равнодушное, если не отрицательное отношение шпигулинских к революционной агитации Верховенского и его товарищей:

«И потому я совершенно убежден, что хотя Петр Степанович, Липутин, может, и еще кто-нибудь, даже, пожалуй, и Федька, и шмыгали предварительно между фабричными (так как на это обстоятельство действительно существуют довольно твердые указания) и говорили с ними, но наверно не более как с двумя, с тремя, ну с пятью, лишь для пробы, и что из этого разговора ничего не вышло. Что же касается до бунта, то если и поняли что-нибудь из их пропаганды фабричные, то наверно тотчас же перестали и слушать как о деле глупом и вовсе не подходящем».

Отметим, что вплоть до самого начала января члены «Собрания русских фабрично-заводских рабочих», возглавляемого священником Гапоном, выгоняли со своих собраний революционных активистов – членов партий эсеров и большевиков. Значима и следующая параллель с событиями Кровавого воскресенья: с одной стороны, Петр Верховенский «шмыгает» среди рабочих, призывая их к бунту, с другой стороны, он призывает градоначальника Лембке выпороть всех Шпигулинских:

«А между рабочими бунт. Перепороть их сплошь, и дело с концом».

Еще одна зловещая параллель между романом «Бесы» и революцией 1905 г. – «Банкетная кампания» 1904 г. и праздник в честь гувернанток

И, наконец, еще одна зловещая параллель между романом «Бесы» и революцией 1905 г. – «Банкетная кампания» 1904 г. и праздник в честь гувернанток. Первоначально предполагался пышный завтрак с шампанским и тостами:

«С месяц назад, еще под первым обаянием великого замысла, Юлия Михайловна лепетала о своем празднике первому встречному, а о том, что у нее будут провозглашены тосты, послала даже в одну из столичных газет. Ее, главное, прельщали тогда эти тосты: она сама хотела провозгласить их и в ожидании всё сочиняла их. Они должны были разъяснить наше главное знамя (какое? бьюсь об заклад, бедняжка так ничего и не сочинила), перейти в виде корреспонденции в столичные газеты, умилить и очаровать высшее начальство, а затем разлететься по всем губерниям, возбуждая удивление и подражание».

И, хотя этот проект не состоялся, в художественном пространстве романа он реализуется через пошленькую сюрреалистическую «Кадриль литературы» на балу, где пляшет «честная русская мысль» в кандалах, но с бокалом шампанского в руке, «как бы желая провозгласить тост». Характерен также образ Лембке, очень напоминающий либерального министра внутренних дел Святополка-Мирского, который покровительствовал либеральным банкетам, гапоновскому обществу, но перед Кровавым воскресеньем не сделал ничего, чтобы избежать многочисленных жертв и, по сути дела, дал санкцию на расстрел шествия: когда к нему явилась депутация интеллигенции с просьбой предотвратить кровопролитие, он ее не принял. Наконец, самая главная параллель – порка шпигулинских выборных и кровавая расправа над участниками мирного шествия к Зимнему дворцу, а также катастрофические последствия этих непродуманных решений.

Подведем итоги. Художественный талант Ф.М. Достоевского давал ему возможность предугадывать многое, в том числе и Первую русскую революцию и, в частности, Кровавое воскресенье 1905 г. – намеренное превращение мирного шествия с петицией в бунт с последующей катастрофой.