|

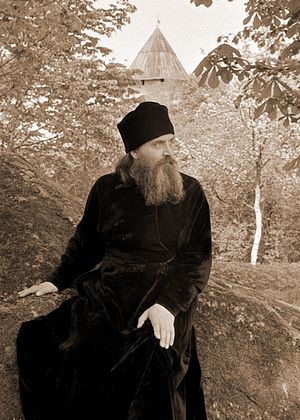

| Архимандрит Алипий |

В ту пору мои представления о православной вере были весьма туманны, а в монастырях я вообще никогда не бывал. Тем более я был поражен всем увиденным – и древностью полуразрушенных крепостных стен, и храмами, и пещерами с проводником по ним – отцом Нафанаилом, и даже нищими у стены, ведущей к Никольскому храму, которые были точно такими же, как на фотографиях еще начала XX века.

Передо мной была живая – явно не советская, а настоящая – православная Россия. Замечательно было и добро-назидательное отношение ко мне, еще 18-летнему юноше, полному невежде в духовной сфере, со стороны насельников обители. И я уже не смог не приехать сюда, хотя бы на несколько дней, и в следующем году, и в следующем – уже с женой, а потом, со временем, и с сыном – и так продолжается, слава Богу, и по сию пору.

Лично же познакомиться с отцом Алипием привелось мне в начале лета 1964 года, когда я, тогда студент исторического факультета МГУ, специализирующийся по истории древнерусского искусства, приехал в Печоры с приятелями: художником В. Архаровым и поэтом Г. Сапгиром. Отцу наместнику мы попались на глаза к вечеру, когда и он, и мы оказались рядом на площади перед Успенским храмом. Поинтересовавшись тем, кто мы такие и чем занимаемся, он сразу же, будучи и сам знатоком православной традиционной культуры и хранителем церковной старины, расположился к нам до такой степени, что тут же повел показывать новейшие свои достижения в деле восстановления монастырских стен, и с удивительной бодростью затащил нас на самый верх – в могучий шатер башни Верхних решеток. Шатер и дощатая кровля стен были только что просмолены – в истинном духе строгой северной обители XVI века. Было видно, что батюшке здесь дорог каждый камень и что он сам получает удовольствие от этой высоты, от верхового крепкого ветра, от пламенного заката, особенно широко сиявшего при взгляде на него с вершины шатра. Мы же были благодарны отцу наместнику за такую впечатляющую экскурсию, и как оказалось впоследствии, нас (в том числе и меня) он запомнил.

Замечу, что уже через много лет поэт Г. Сапгир, насколько мне известно, крестился и умер вполне по христиански: вероятно, одним из первых значительных моментов на его пути будущего воцерковления стало как раз посещение Печерской обители и такая непосредственная и живая встреча с отцом Алипием.

Я же по приезде в обитель в следующий раз, уже через пару месяцев, чувствовал себя в ней попривычнее и по благословению батюшки начал понемногу принимать участие в некоторых послушаниях: чистил колокола, красил крыши, трудился в просфорной. Так продолжалось несколько лет, а с 1969 года я стал приезжать в обитель уже как представитель владыки Питирима – по линии Издательского отдела Патриархии. Именно с этого времени и по 1974 год включительно я и имел духовно полезную и просто человеческую радость довольно близкого и откровенного общения с отцом Алипием.

Темы бесед были самыми разными: и о жизни монастыря, и о положении Церкви в большевистской России, и о личном жизненном пути самого батюшки, и об искусстве, и о православной культуре, и о поэзии. Иногда он писал какие-то свои бумаги, письма, а я поигрывал в первом зальце на фисгармонии – ему нравились Д. Бортнянский, Д. Сарти, киево-печерские распевы. Сам он был весьма музыкален, неплохо пел и как-то даже пел дуэтом в своих покоях вместе с И. Козловским, которого мы с архимандритом Агафангелом (Догадиным) потом провожали из монастыря – и великий певец со своей подругой, солисткой Большого театра, все никак не мог прийти в себя от доброго приема, от гостеприимного и остроумного наместника, от замечательно, глубоко черного неба в первом уже часу ночи – с сияющими на нем чистейшими печерскими звездами.

Батюшка ставил выше всего в литературном творчестве, конечно же, псалмы Давида, но любил и светскую поэзию: ему нравился местами С. Есенин, нравились А. Кольцов, Ф. Тютчев, «Тёркин» А. Твардовского. Но самым высоким духовным достижением в светской поэзии от считал «Пророка» А.С. Пушкина. «“Как труп, в пустыне я лежал” – это пор нас, про нас! – восклицал он. – “И вырвал грешный мой язык” – это нам, нам надо вырывать грешные наши языки!.. А в конце-то, в конце: “Глаголом жги сердца людей!” – вот, вот, так никто не говорил и не скажет больше… это-то нам и нужно делать, это-то и нужно!»

И действительно, в известной мере ему и самому удавалось добиваться этого в своих храмовых проповедях, всегда отличавшихся большой силой веры и замечательной искренностью.

Относительно монашества и его общественного назначения и роли в жизни страны он также высказывался весьма определенно и всегда бесстрашно, иногда даже и с амвона, что в ту пору гонений на Церковь было весьма редким явлением.

О необходимости помогать миру в его христианском просвещении он говорил особенно часто – поскольку это было ему по-человечески близко в силу его всегда неравнодушного отношения к людям и в силу личного интереса к, так сказать, христианам-интеллигентам – во всяком случае, людям образованного круга: художникам, поэтам, историкам, врачам, даже физикам и космонавтам. Он считал, что страну нужно поднимать именно с духовного просвещения интеллигенции, которая когда-то – в силу своей именно духовной темноты – во многом страну и разрушила.

От него нередко, например, можно было услышать, что монастыри, конечно же, всегда должны быть светом миру. Но раньше мир сам был христианским и шел к монастырям за молитвой. Теперь же мир оболванен, обманут и самообманут. Теперь нужно идти к нему! Но кто же нам сейчас это позволит?! Поэтому мы, говорил батюшка, должны мир сами в монастыри заманивать! Одного заманим – а тот другого приведет… Но чем же монастырь может заманить, чем привлечь? Христианин христианина может привлечь только любовью! А нехристя, язычника? Любовью вдвойне! Поэтому отец Алипий считал чрезвычайно важным и свое личное миссионерство. Каждый, кто к нему обращался, получал ответную неравнодушную, заинтересованную реакцию: на зло он отвечал отповедью, иногда весьма ядовитой; на добро – добром вдвойне.

Причем сам он всерьез, в общем-то, никогда ни на кого не злился: у него был большой опыт слишком трудной и духовно осмысленной жизни, в свете которого он умел отличать грехи от самого грешника. Даже атеистов (обкомовцев, райкомовцев и всю подобную публику) он скорее жалел и порой выражение этой жалости сопровождал шуткой. Советское начальство он нисколько не боялся – ни духовно (как воин Христов), ни практически-бытово. Он говорил: «Да они ведь все у меня в ящике сидят!» И на вопрос: «Как это понимать?» – отвечал: «А очень просто. Я ведь их и спаситель, и промыслитель, и поитель-кормитель! Как 1 мая, 7 ноября, Новый год, 8 марта – все эти табельные дни, так у меня – уже запас готов… Туда – ящик икры, туда – ящик коньяку, туда – красной рыбки… только поворачивайся! Да и когда гости к ним какие-нибудь или начальство, так они сразу звонят – и их к нам, и сами примазываются – на монастырские-то харчи! В лучшем монастырском ресторане. Они ведь нынче и налог на нашу трапезную положили – как с ресторанного заведения! Что ж, милости просим… Ящичками и спасаемся…»

Сам же он в отношении трапез был очень скромен, ел мало и почти не употреблял спиртного: любил угощать и мог делать это по-русски широко, сам же чуть лишь пригублял «для компании» – как хозяин – и всё… В отношении же братских трапез не слишком экономил, считая, что у братии много работы (да и пришлые «трудники» питались тогда вместе с монашеством) и что кормить их нужно основательно.

При этом он не допускал самовольного самоограничения кого-либо из братии, считая это проявлениям гордости и своеволия. Известен случай, когда один новоначальный брат стал поститься сверх меры, перестал даже ходить на трапезу, бил бесконечные поклоны – в общем, «замолился» – и без духовного при том руководства. Узнав об этом, отец Алипий решил дать этому энтузиасту хорошую духовную выволочку – и, как бывало иногда ему свойственно, не без доли некоторого эпатажа. При всей братии в трапезной он сказал по этому поводу: «Ишь, какой святой выискался! Это в миру все темно – там святые и нужны, чтобы в нем светить, а у нас в монастыре святые не нужны, у нас Пресвятой Богородицы дом – здесь и так светло. А нужно только, чтоб вы из себя человеков делали да и другим помогали человеками становиться». И затем обратился к отцу эконому: «Отче, купи завтра сала и колбасы. И дай ему, чтобы съел. А не будет, так я его из монастыря выпишу! Посмотрим: хватит ли его святости – с колбасой справиться?» Разумеется, колбасы никто не покупал. Однако так батюшка, как бы нарочно заостряя ситуацию, провозглашал важнейшую для монаха истину: послушание – паче поста и молитвы, и самовольникам в монастыре – не место…

Необходимость послушания для должного внутреннего устроения монаха вообще была его излюбленной темой. Относительно монашеской активности, но проявляемой без рассуждения и самостийно, он говорил так: «Нужно кипение, но с благословения. А то все сами-то кипят, кипят, а благословение им не нужно. И по большей части получается, что, как крышки на чайнике, гремят-гремят, пар выходит, а толку никакого. Нужна рука, которая этот чайник благословит да крепко и возьмет – тогда чайку и попьем. Вот только что и пример состоялся, что бывает без благословения: уехал у нас на днях один монах в Псков. Я ему говорил: поедешь – зайди перед тем за благословением. Так нет: меня не было, а он не дождался, взял и поехал. И тут же под машину и попал. Погиб, бедняга, за непослушание. У другого, может, и обошлось бы, а у монаха – нет. Сам на себя такую тяжесть брал – чтоб не по своей воле жить! А он по своей захотел – монашеская жизнь оказалась не по нраву, так вот теперь и вообще, бедняга, не живет».

Душа отца Алипия была очень значительной широты и вмещала многое. Он мог сердиться, быть жестким с враждебными и агрессивными атеистами, мог иногда пошутить, а иногда и даже чуть-чуть поюродствовать в духовное назидание. Но на службе и во время проповеди голос его мог иногда задрожать от умиления, и глаза его способны были увлажниться от искренней любви к Богу. Он благоговел перед святынями и глубоко почитал также и человеческий подвиг. Так, всегда святой оставалась для него, например, память об Отечественной войне, которую он сам прошел от начала и до конца. Помнится, он как-то за завтраком вновь затронул тему не прекращавшегося тогда преследования со стороны начальственных «товарищей»: «Они говорят: вы, мол, христиане, все непротивленцы, и психология у вас, рабов Божиих, рабская: все, мол, щеки подставляете, и толку от вас никакого! Так я им в нос одну штуку сунул!» Он встал, ушел в комнаты, но тут же вернулся с пакетом в руках: «Я им говорю: вот наше христианство!» Тут отец Алипий развернул пакет и достал небольшую книжку. Это оказалось Евангелие. Раскрыв его, батюшка показал мне: внутри оно все было когда-то залито кровью: «Это мне из Сибири привезли – как великую святыню последней войны. Говорят, под Сталинградом человек погиб. Евангелие у сердца носил. Вот она – кровь, за ближнего пролитая…» Я спросил: «И что же “товарищи”-то сказали?» Он ответил: «А что тут скажешь? Молчат». И добавил: «Такое Евангелие надо в алтаре хранить».

За подобного рода чувствами стояла его природная доброта. Она же постоянно призывала его к делам милосердия, которые он почитал – следуя примеру преподобных Сергия Радонежского, Иосифа Волоцкого, древнего печерского игумена Корнилия – вообще важнейшими в монастырской жизни – особенно в современной. За это ему постоянно грозил местный представитель КГБ – «уполномоченный по делам религии». Но уже с утра, зная любовь батюшки к подаянию милостыни, под балконом наместничьего дома собирались просители. Здесь были и сторонние проходимцы, и местные пьянчужки, и подлинные страдальцы. На смотр их рядов батюшка выходил время от времени на балкон и принимал свою любимую позу, опершись на перила и для основательности поставив ногу между узоров решетки внизу. Батюшка при этом напоминал капитана на корабельном мостике: отсюда он окидывал взором полмонастыря – но самую внешне активную его половину, где толклись зеваки, туристы, богомольцы, искатели правды Божией, а также всевозможные попрошайки. Всех их отец Алипий мгновенно просчитывал и для каждого находил подходящий и достойный ответ, а то и нелицеприятную отповедь. Истинно же нуждавшимся он всегда помогал: мог дать денег и на корову, и помочь погорельцам – так, он тут же послал меня на почту отправить деньги на обустройство пострадавшего при пожаре известного местного народного изборского художника П.Д. Мельникова, как только узнал от меня же об этом несчастье. Иногда я разбирал по утрам его корреспонденцию, среди которой немало было жульнических писем и якобы сельсоветских справок ложных «страдальцев» – от эпидемий или тех же пожаров – с туманными оттисками обычных советских пятаков, но и это было свидетельством того, что люди хорошо знали о его душевной отзывчивости: авось, номер да пройдет! Но номер не проходил: такие бумажки своей наивностью батюшку даже как-то умиляли. «Пусть они и надуть хотят, но ведь верят же, что именно Церковь им, скорее всего, поможет и даже обязана помочь!» – говорил он порой в таких случаях.

Сам он твердо считал, что Церковь должна быть путеводительницей мира во всех смыслах – и в деле спасения, и в деле устроения общества, и в культуре, и в науке, и в экономике, и непременно в политике. «Сейчас, – говорил он, – этого нет, но вечно же так не будет; наши-то дураки еще очнутся, а вот чужие – не вем!» Он был убежден, что вестью о Воскресении Христовом, христианством, его словом и духом, его учением и его делом должна быть пронизана вся наша жизнь и в целом жизнь всей Вселенной – ведь вся тварь, естественно, должна повиноваться своему Творцу и Пастырю. При этом батюшка часто говорил: «Мы сейчас все сидим по окопам, война у нас позиционная, а нужно переходить в наступление, атеизм давно прогнил: они и в свое неверие-то давно не верят, тут все давно прогнило, только инерцией ведь и держится».

Однако его заботило и тогдашнее положение Церкви – не только внешнее, но и внутреннее. Он часто печалился о нехватке широко образованных пастырей, равно как и монашества, говоря: «Нас ведь и до революции образованием не очень-то баловали. Только-только начали развиваться (вон какой мудрец тот же Сергий, патриарх, был или нынешний Алексий), только-только в Церковь культурный народ пошел (даже наш здешний отец Николай Верхоустинский у самого Флоренского на тайных курсах при большевиках учился), так революция все разорила, загнала да вогнала – кого в лагерь, а кого в гроб. Тут не до культуры было. А после войны в семинарии образованных не пропускали, чтобы с нами легче потом бороться было и чтоб мы среди интеллигентной публики как лунатики бы выглядели! Как таких просвещать, когда они заранее на тебя как на темного чудака смотрят? Нам нужно и образование, и культура, и искусство, и наука, и стишки, и кино – иначе нас не послушают: с волками жить – по волчьи выть. Один-другой через душу, может, и поверит – и так придет к Богу, а другой – прежде через голову должен! А с таким нужно на равных говорить». Вероятно, поэтому отец Алипий и сам не брезговал просвещать, как он говорил, и «этих балбесов-художников», и «чудаков-поэтов», и ушлых киношников. «И у них у всех, – говорил он, – живые души. Их только наточить нужно, с душ мирскую тупость снять. Ведь, верно, нравится им здесь, если приезжают…»

И было понятно, что им, конечно же, здесь нравилось, и понятно, что столь же нравился им и сам он: веселый, бодрый, умный, с живым чувством юмора, почти по-детски – искренне, чисто и просто – верящий Христу и во Христа, твердый Его воин, добрый человек и честный русский монах. Таким он запомнился и мне.

29 августа 2004 года

Москва

Какое чудесное повествование о чудесном Человеке!