|

| Федор Васильевич Чижов |

Его имя гремело при жизни, но впоследствии было несправедливо забыто. Долгое время о Чижове вспоминали в основном лишь в связи с именами Гоголя, Александра Иванова, Языкова, Поленова, Саввы Мамонтова, в судьбах которых он сыграл благотворную, а подчас и спасительную роль. Будучи по убеждениям своим славянофилом, он принимал непосредственное участие в выработке славянофильского идеала будущего устройства Российского государства и отстаивал его в спорах с западниками в московских гостиных и литературно-философских салонах, на страницах книг и периодических печатных органов, пытался повлиять на принятие государственных решений в записках на имя царя.

Он выступал в печати с протекционистских позиций укрепления отечественной промышленности и последовательно подтверждал эти принципы собственной предпринимательской деятельностью. Холодный расчет математика и азарт «игрока» соединялся в нем с замечательными способностями практического организатора. Своим энтузиазмом он будоражил общественное мнение. Его настойчивая, сильная воля звала за собой, опровергая дошедший до наших дней миф о маниловской утопичности славянофильской доктрины. Именно таких, как Чижов, имел в виду Иван Сергеевич Аксаков, когда говорил: «Убеждения наши (то есть славянофилов. – И.С.) – удел не одних людей отвлеченных, мечтателей и поэтов, но и людей, признаваемых практическими».

С началом «перестройки» многие средства массовой информации, состоящие на службе у новоявленных российских олигархов, стали настойчиво внедрять в сознание нашего общества мысль о том, что все первоначальные капиталы испокон веков создавались нечестным путем, за счет криминальных афер. Но стоит лишь обратиться к историческим фактам, как убеждаешься в обратном. Большинство капиталов, и русских в частности, образовывались вовсе не на распаде государства, не на гибели связей и обнищании людей, а параллельно с укреплением политико-экономической мощи страны, с улучшением жизни и благосостояния народа. Этот процесс был взаимосвязан. И деятельность Чижова, этого недюжинного предпринимательского таланта земли русской, является наглядным тому подтверждением.

Рассматривая железные дороги как одно из важнейших открытий своего века, видя в них «существенную необходимость всякого образованного государства», он в конце 1850 – начале 1860-х годов в качестве редактора-издателя первого в истории России журнала для предпринимателей «Вестник промышленности» и газеты «Акционер» призывал к скорейшему строительству сети железных дорог с главным узлом в Москве. Перейдя от слов к делу, стал инициатором прокладки первой русской частной «образцово-показательной» железной дороги от Москвы до Сергиева Посада силами исключительно русских рабочих и инженеров и на деньги отечественных капиталистов. Будучи бессменным председателем правления Троице-Сергиевской железной дороги, он продлил ее через Ярославль на Вологду, планируя строительство веток на Кострому и Киржач, а далее – в Сибирь. Он приложил руку к образованию Киево-Брестской железной дороги, занимался экономическим обоснованием и расчетами рентабельности окружной железной дороги вокруг Москвы.

Денежные затруднения купечества при составлении складочного капитала для строительства железных дорог требовали развития внутренней кредитной системы. И Чижов открыл Московский купеческий банк –самый крупный акционерный банк в Москве и второй по величине в России, остававшийся таковым вплоть до начала XX столетия. Под его руководством было учреждено и Московское купеческое общество взаимного кредита.

Памятуя завет М.В. Ломоносова о том, что «богатство России Сибирью прирастать будет и Северным Ледовитым океаном», он с помощью образованного им Товарищества Архангельско-Мурманского срочного пароходства начал хозяйственное освоение северных окраин европейской России. Впоследствии именем Чижова будет назван новый пароход товарищества.

Весь свой основной капитал – 6 миллионов рублей в акциях Курской железной дороги он завещал на строительство и содержание пяти профессионально-технических учебных заведений в Костромской губернии. В них получило образование не одно поколение российского юношества, ставших действительными наследниками чижовских миллионов.

Неординарность личности Федора Васильевича привлекала внимание его современников. Но они с сожалением вынуждены были констатировать, что «подробная и тщательная» биография Чижова, которая должна стать назидательным чтением для молодого поколения, невозможна в настоящее время. Дело в том, что богатейший его архив (дневники, которые Чижов вел с 14 лет до последнего дня своей жизни, обширный комплекс частной, деловой и официальной переписки, материалы служебной и общественной деятельности – всего 2680 единиц хранения) был передан в 1877 году, согласно завещанию, в Рукописное отделение Московского Публичного и Румянцевского музеев с условием, чтобы он оставался закрытым для обработки и научного исследования в течение 40 лет после смерти его владельца. Знаменательно, что по странному совпадению срок этот истек в ноябре 1917 года, когда стране было уже не до «Чижовых».

***

|

| Федор Васильевич Чижов |

Почти ровесники, они встретились осенью 1834 года в Санкт-Петербургском университете, куда как раз накануне по протекции Пушкина и Жуковского 25-летний Гоголь был назначен адъюнкт-профессором кафедры всеобщей истории. На два года младше него, Чижов, талантливый выпускник физико-математического факультета того же столичного университета, в качестве адъюнкт-профессора уже читал в своей alma-mater курс начертательной геометрии и готовил под руководством ученого с мировым именем, основателя петербургской математической школы академика М.В. Остроградского диссертацию на степень магистра.

Сын небогатых родителей, костромич по рождению, Чижов был крайне стеснен в средствах и вынужден был зарабатывать себе на жизнь частными уроками и репетиторством. Немало страниц его дневника тех лет испещрено денежными расчетами: чтобы свести концы с концами, он все свои расходы сводил к минимуму. На свою первую лекцию он явился в старой студенческой форме, так как не имел средств на приобретение мундира, и профессор университета Дмитрий Семенович Чижов, однофамилец Федора Васильевича, выхлопотал ему от попечителя учебного округа Уварова ежегодное пособие в размере 150 рублей, чтобы молодой ученый в течение последующих трех лет имел возможность заниматься наукой, не отвлекаясь заботами о заработке.

К сожалению, опыт преподавательской деятельности в главном высшем учебном заведении страны оказался для Гоголя неудачным. Не имея ни серьезных научных трудов, ни репутации в ученом мире, ни, в конце концов, необходимых знаний, добытых систематической, «кротовьей» работой в архивах и библиотеках, он не смог удержаться на кафедре более года. Лекции его из древней и средневековой истории были, по свидетельству историка литературы и цензора Александра Васильевича Никитенко, сухи и скучны, слог «запутан, пустоцветен и пустозвонен»: «Гоголь так дурно читает лекции в университете, что сделался посмешищем для студентов… Он был у меня и признался, что для университетских чтений надо больше опытности»[1].

Чижов вспоминал, что «Гоголь сошелся с нами хорошо, как с новыми товарищами; но мы встретили его холодно. Не знаю, как кто, но я только по одному: я смотрел на науку чересчур лирически, видел в ней высокое, чуть-чуть не священное дело и потому от человека, бравшегося быть преподавателем, требовал полного и безусловного посвящения себя ей… К тому же Гоголь тогда как писатель-художник едва показался: мы, большинство, толпа, не обращали еще дельного внимания на его “Вечера на хуторе”; наконец и самое вступление его в университет путем окольным отдаляло нас от него как от человека»[2].

В зиму 1842–1843 годов судьба вновь свела Чижова и Гоголя – на этот раз под одной крышей в центре Рима, неподалеку от площади Испании, на Via Felice, в доме под № 126. Второй этаж занимал поэт Языков, третий – Гоголь, в четвертом жил Чижов. «Квартира хороша, комната на солнце и стоит с чисткою платья и сапог 7½ скуд, то есть с небольшим 35 рублей. Это еще сносно», – записал Чижов в своем дневнике 30 ноября 1842 года[3].

«Вечный город» пленил Федора Васильевича. Без устали он бродил по узким улочкам Рима, посещал музеи, бесчисленные картинные галереи, заходил в церкви, где часами простаивал перед полотнами и скульптурами прославленных мастеров эпохи Возрождения, поднимался на руины древнего города, зарисовывал Колизей и чарующие виды окрестной холмистой равнины, открывающейся с горы Альбано. Обедал, как правило, в траттории «Фальконе», напротив Пантеона – монументальной древнеримской постройки, где нашел свое последнее пристанище великий Рафаэль. Его «чичероне» в прогулках по городу был художник Александр Андреевич Иванов.

|

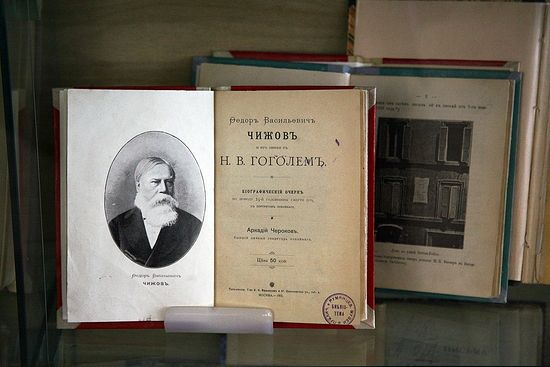

| Экспонат выставки в РГБ «"Муж сильного духа и деятельного сердца" Ф. В. Чижов (1811—1877). К дню рождения русского ученого, общественного деятеля» |

При всей своей любви к уединению Гоголь не выносил одиночества. Ежевечерне собирались у Николая Михайловича Языкова. От прежнего беспечного дерптского студента, приятеля Пушкина, «поэта радости и хмеля», не осталось и следа. Языков был тяжело болен: он страдал «сухоткой» спинного мозга и передвигался с трудом. Вот как описывал вечера у Языкова сам Чижов: «Наши встречи были очень молчаливы. Обыкновенно кто-нибудь из троих – чаще всего Иванов – приносил в кармане горячих каштанов; у Языкова стояла бутылка алеатико, и мы начинали вечер каштанами с прихлебками вина. Большей частью содержанием разговоров Гоголя были анекдоты, почти всегда довольно сальные. Молчаливость Гоголя и странный выбор его анекдотов не согласовывались с тем уважением, которое он питал к Иванову и Языкову, и с тем вниманием, которого он удостаивал меня, зазывая на свои вечерние сходки, если я не являлся без зову. Но это можно объяснить тем, что тогда в душе Гоголя была сильная внутренняя работа, поглотившая его совершенно и овладевшая им самим. В обществе, которое он, кроме нашего, посещал изредка, он был молчалив до последней степени»[4].

В начале января 1843 года Чижов познакомил с Языковым и Гоголем своего воспитанника, богатейшего украинского помещика Григория Галагана, бывшего студента юридического факультета Петербургского университета, с которым он одно время в качестве компаньона-наставника путешествовал по Европе. Под впечатлением состоявшейся встречи Галаган писал матери: «<Языков> – предобрейший и открытый человек, <Гоголь> также прекрасный человек, но надобно привыкнуть к его обращению; он чистый малороссиянин, все сидит и молчит и как будто дуется, а между тем искоса выглядывает на всех и замечает все, что делается; когда скажет что-нибудь, то умеет придать такой комизм своим словам, что нельзя не смеяться».

|

| Николай Васильевич Гоголь |

В своих суждениях об общих знакомых из русского светского общества в Риме «Гоголь выражался всегда довольно резко и часто с насмешливыми эпитетами. Можно бы было по его тону прийти к тому заключению, что все эти знакомые ему сильно надоели». И «русские римляне», особенно дамы, будучи не в состоянии снести такое невнимание к себе, запустили слух, «что он ужасный чудак и что к нему нельзя приноровиться… и что даже в одеянии, и особенно в прическе, <он> любит фантазировать: то обстрижется совсем коротко, то опять запустит волосы, зачесывая их на лоб, на глаза, то зачесывая их назад. Но при мне Гоголь носил волосы довольно длинные и усы несколько коротко подстриженные», как на портрете, написанном в 1841 году художником Ф.А. Моллером и впоследствии гравированном Ф.И. Иорданом.

Говоря о религиозном настрое души Гоголя, Галаган вспоминал: «Один раз собирались в русскую церковь все русские на всенощную. Я видел, что Гоголь вошел, но потом потерял его из виду и думал, что он удалился. Немного прежде конца службы я вышел в переднюю, потому что в церкви было слишком душно, и там в полумраке заметил Гоголя, стоящего в углу за стулом на коленях и с поникнутой головой. При известных молитвах он бил поклоны…»[5]

Ко времени жизни бок о бок с Гоголем в Риме на Via Felice Чижов уже успел оценить самобытный талант писателя-художника. Еще в 1836 году в одном из петербургских литературных салонов Федор Васильевич читал вслух «Старосветских помещиков», и собравшиеся не скрывали своих чувств: «Все плакали, у меня слезы лились ручьем», – свидетельствовал Чижов, потрясенный[6]. А в дневниковой записи, сделанной в Дюссельдорфе в августе 1842 года, встречаем следующий отзыв: «Вчера взял у Жуковского “Мертвые души” Гоголя и сегодня кончил – хороши, очень хороши, хотя есть места вялые. Вообще он не так знает Россию, как Малороссию, это раз. Другое – ему не нужно говорить о гостиных и женщинах – и те и другие дурны, сильно дурны. Но сколько души в самых простых сценах. Кучер его – это Поль Поттерова[7] коровка; просто, ничто само по себе, а трогает сердце»[8].

Чижов пытался разгадать загадку гениальности Гоголя. Интуитивно он понимал, что сочинения Николая Васильевича, как и все великие произведения мировой литературы, – это главным образом феномен языка, а не идей. Отсюда поставленная им перед самим собой задача: «Очень не худо было бы сблизиться с его (Гоголя. – И.С.) языком. Сколько я помню, у него много оригинальности в самом слоге и особенно, кажется, это заметнее всего в “Мертвых душах”»[9].

Снова и снова внимательнейшим образом перечитывает Чижов все изданное к тому времени Гоголем, ведет скрупулезный подсчет погрешностей против общеупотребительных языковых норм: «он шлепнулся лбом – этого русский не скажет»; «сидел… не слишком толст, не слишком тонок – нельзя по всей строгости сказать без глагола “был”. Сокращенные прилагательные всегда подразумевают глагол; следовательно, если нет глагола, подразумевается “есть” и не ладится с прошедшим временем»; «(он выбежал) весь длинный – не по-русски»; «подавались блюда – и потом винительный падеж пулярку»; «заснул два часа – “заснул” нельзя сказать – сколько или, если можно, то неопределенно»[10].

Вместе с тем Чижов сознавал, что характер ошибок Гоголя – «ученический», нисколько не связанный собственно с языком, слогом. «Не знаю, с чего мне показался дурным и несовершенным его язык, – недоумевает он в своем дневнике спустя некоторое время. – Теперь он мне кажется превосходным… Везде он в рамках рассказа, везде сам язык ровно в ладу с содержанием и ходом дела. В самых отступлениях он именно таков, каким нужно быть ему, чтоб выказать грусть, наполняющую душу писателя. Есть прогляды, никак не более; разумеется, хотелось бы не видать их; но что же это такое? – не больше как почти типографические ошибки».