|

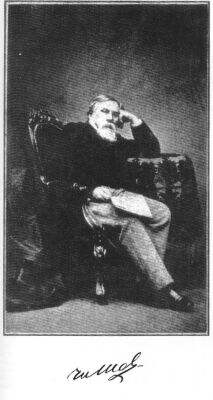

| Николай Васильевич Гоголь |

Отныне сочинения Гоголя, своеобычие их языка и художественное совершенство превращаются для Чижова в мерило требовательности к самому себе как литератору и рождают чувство отчаянной неудовлетворенности личными достижениями: «Гоголь работает, и, как видно, работает сильно. Не может быть, чтобы такая перемена в языке, какая видна в его сочинениях, начиная от его “Вечеров на хуторе близ Диканьки” и до “Мертвых душ”, совершилась без большой работы. Художественное совершенство происходило внутри него, но тут есть еще внешнее совершенство формы… Я тоже работаю, тоже стараюсь об обработке своего языка, а между тем все или большая часть того, чем я являюсь в обществе, плохо, и сильно плохо»[3].

Однако нельзя сказать, что результатом частых встреч и тесного общения в Риме этих двух незаурядных личностей было исключительно одностороннее влияние Гоголя на Чижова. Гоголь, в свою очередь, высоко ценил ум Чижова, его знания, энциклопедическую начитанность в области изобразительного искусства и архитектуры, а также его самозабвенную преданность и отзывчивость в отношении близких им обоим людей: Языкова и Иванова. Свидетельством этому являются дошедшие до нас письма.

Расставаясь, Гоголь обычно просил Федора Васильевича писать ему как можно более обстоятельно, излагать свои мнения и оценки как можно более подробно, чтобы в них слышна была сама жизнь. «Я как-то ощущаю, что вы считаете меня чем-то сильнее и больше, нежели как я есмь», – приходилось оправдываться смущенному Чижову[4].

Общение с Чижовым в период работы над вторым томом «Мертвых душ» в какой-то степени повлияли на творческие замыслы Гоголя. Как раз в это время он пересмотрел свое отношение к предыдущему тому, в котором Россия, по его убеждению, была представлена им однобоко, в насмешливо-критическом тоне. Теперь он решил перенести действие поэмы в самое средоточие страны, к расположенным у волжских берегов городам, и прежде всего в Кострому, где развилась русская народность, ее дух и язык, откуда берет истоки государственность российская. И, соответственно, герой Гоголя Чичиков на этой святой земле должен был предстать уже не пошлым и странным аферистом, занятым приобретением фиктивного имения, но натурой глубокой, с большим и разносторонним внутренним содержанием, честным трудом наживающим миллионы, которые, так или иначе, работают во благо отечества, умножая народное богатство.

Николай Васильевич никогда не бывал на Волге. Маршрут его путешествий по России удивительно однообразен: Полтава – Москва – Петербург и обратно. Поэтому из соседства на Via Felice костромича Чижова была извлечена максимальная практическая польза. Чижов знал жизнь волжан, их обычаи и нравы не понаслышке, его устная и письменная речь обильно перемежалась народными пословицами и поговорками; цветы и травы, птицы и животный мир этого края – то есть все, что интересовало Гоголя, что было необходимым инструментарием для его работы, – было Чижову ведомо. В записных книжках Гоголя появляются «Слова волжеходца», а в рубрике «Замечания для поручений» описывается со многими подробностями костромской Ипатьевский монастырь.

Вскоре жизненные пути Чижова и Гоголя ненадолго расходятся.

Собирая материал для задуманной работы по истории Венецианской республики, Чижов в середине 1840-х годов совершил пешеходное путешествие из Венеции в бывшие ее владения – Истрию, Далмацию и Черногорию, вошедшие незадолго перед тем в состав Австрийской империи. «В продолжение всего этого путешествия, – вспоминал Чижов, – я встречал знаки любви и глубокого уважения к имени русского… Народ любит русских за веру и за то, что у нас есть много общего в простоте нравов. Черногорье было последним местом, которое совершенно привязало меня к славянам и заставило невольно всем моим понятиям сосредоточиться на этом вопросе, о котором до этого мне не приходило в голову. Все, кого я ни встречал из народа, первым словом приветствовали меня: “Ты, брате, рус”»[5].

Изучая духовную жизнь зарубежных славян, обнаруживая на конкретных примерах родство общеславянских культурных традиций, Чижов заинтересовался вопросами политического бытия славянских народов и их участием в национально-освободительном движении. «Я всею душою отдался славянскому вопросу: в славянстве видел зарю грядущего периода истории, в нем чаял перерождения человечества», – писал он впоследствии[6]. Идея об особой миссии славянства в обновлении дряхлеющего Запада, о роли Православной Церкви как краеугольного камня будущего единения славянских племен стала его «заповедным верованием».

Чижов не был склонен к теоретизированию на тему об организационных формах будущего существования единого союза славянских народов. Его деятельность в землях южных и западных славян чаще всего носила характер практической помощи славянскому национально-освободительному движению. В частности, он много внимания уделял положению Православной Церкви в империи Габсбургов, ибо австрийское правительство стремилось денационализировать славян путем их окатоличивания. Для многих же угнетенных славянских народов Православие ассоциировалось с их этнической принадлежностью, а православное духовенство играло немаловажную роль в деле национального сопротивления.

Пораженный крайней бедностью одной из православных церквей в селении Порой близ города Пола в Истрии, где почти полностью отсутствовали необходимые для церковных служб утварь и книги, Чижов организовал с помощью костромича Платона Васильевича Голубкова, миллионера и золотопромышленника, доставку из России к границам Австрии почти на 3 тысячи рублей икон, облачений и богослужебных книг. Он лично перевез все присланное по Адриатическому морю и чуть было не попался в руки австрийских солдат. Предупрежденные о приезде Чижова и вышедшие навстречу вооруженные далматинцы защитили его.

История с нелегальной доставкой церковной утвари в Порой послужила поводом для одного из первых в целой серии доносов на Чижова агентов австрийского правительства, которое опасалось пересмотра сложившегося status quo в Европе. В Петербурге эти сообщения были восприняты в свете раскрытого накануне тайного «Славянского общества святых Кирилла и Мефодия», ставившего целью создание конфедеративного союза всех славян на демократических началах наподобие Северо-Американских Штатов. В мае 1847 года Чижов был арестован и после двухнедельных допросов в петербургском III Отделении выслан на Украину под секретное наблюдение, без права проживания в обеих столицах. Вместе с тем ему было высочайше разрешено, «отстранив все идеи и мечты славянофилов, продолжать литературные занятия, но с тем, чтобы он свои произведения вместо обыкновенной цензуры предоставлял на предварительное рассмотрение шефа жандармов».

Находясь в ссылке, Чижов узнал о выходе в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя и о реакции на них в обществе: «О Гоголе в Петербурге ходят престранные слухи, будто он помешался, – подлый, очень подлый Петербург», – писал он в сердцах Александру Иванову[7].

|

| Федор Васильевич Чижов |

После Италии Чижов и Гоголь встретились на Украине в мае 1848 года. Гоголь только что вернулся из паломничества в Иерусалим, ко Гробу Господню, и гостил у матери и сестер. На неделю заехал в Киев повидать друзей. Остановился у А.С. Данилевского, приятеля детских лет, с которым отправился когда-то из родной Васильевки завоевывать Петербург.

Гоголь был наслышан о репрессиях, обрушившихся на Чижова, и попросил разыскать опального Федора Васильевича. «Мы… встретились истинными друзьями», – припоминал подробности тех памятных дней Чижов[9].

Их многое объединяло, и прежде всего любовь и грусть по оставленной Италии. Вечера у Данилевского, у попечителя Киевского учебного округа М.В. Юзефовича, совместные прогулки по городу, утренние встречи в общественном саду, в Киево-Печерской лавре… Говорили мало, но и в молчании понимали друг друга. Разбитой и больной в то время душе Чижова была понятна болезнь души Гоголя. Высказываемые вслух автором «Выбранных мест» мысли о путях спасения России на началах разумного устройства труда падали благодатным семенем в душу начинающего предпринимателя и побуждали к деятельности.

Своего рода «оригинальность» в поведении Николая Васильевича, его замкнутость, в которой некоторые усматривали гордыню и надменность, Чижов объяснял тем, что истинный гений, творец обречен судьбой на одиночество. После очередной встречи с Гоголем в Киеве он писал Александру Иванову в Рим: «Назначение нашего писателя высоко, потому и жизнь его должна быть своего рода иночество»[10].

Трактовка окружающих свысока, требование от них не только внешних знаков почтения, но и нравственного подчинения, в чем нередко упрекали Николая Васильевича его недоброжелатели, тесно, по мнению Чижова, сплетались в его характере с величайшим христианским смирением.

Как-то в одной из бесед Гоголь поинтересовался, где Чижов намеревается обосноваться после ссылки. «Не знаю, – отвечал Чижов, – вероятно в Москве». «Да, – согласился Николай Васильевич. – Кто сильно вжился в жизнь римскую, тому после Рима только Москва и может нравиться…»[11].

В конце 1848 года Гоголь и сам окончательно поселяется в Москве, в доме Талызина на Никитском бульваре, у графа Александра Петровича Толстого. Бывая с кратковременными визитами в «белокаменной», Чижов часто виделся с Гоголем у Хомяковых и Смирновых, сопровождал его в неспешных прогулках по московским бульварам. К этому времени здоровье сорокалетнего писателя оказалось расшатано, силы были на исходе.

Однажды они сошлись на Тверском бульваре.

«Если вы не торопитесь, проводите меня», – предложил Гоголь.

Шли большей частью молча. Чижов поинтересовался самочувствием спутника.

«У меня все расстроено внутри, – быстро заговорил Гоголь, словно желая поскорее высказаться и быть понятым. – Я, например, вижу, что кто-нибудь споткнулся, тотчас же воображение за это ухватится, начнет развивать – и все в самых страшных призраках. Они до того меня мучат, что не дают спать и совершенно истощают мои силы…»[12].

Известие о смерти Гоголя потрясло Чижова. Отныне, руководствуясь «единственно высоким побуждением служить памяти покойного писателя», Чижов становится душеприказчиком наследства, оставленного Гоголем небогатому своему семейству, – а именно издателем от имени наследников полного собрания его сочинений.

Чижов сверяет тексты с рукописями, предоставленными матерью Гоголя и его сестрами, впервые восстанавливает все цензурные купюры 1847 года в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Даже корректуру, столь кропотливое и требующее особого внимания дело, и то берет на себя.

Памятуя о просьбе Гоголя к публике покупать только тот его портрет, на котором написано: «Гравировал Иордан», Чижов обратился к знаменитому художнику Федору Ивановичу Иордану, когда-то, в 1840-е годы, бывшему членом организованного Федором Васильевичем кружка русских художников в Риме, а теперь, в 1860-е, – профессору и ректору Петербургской Академии художеств, с просьбой выгравировать фронтиспис их общего друга.

Полное собрание сочинений Гоголя под редакцией Чижова вышло тремя изданиями: первое – в типографии П. Бахметева в 1862 году в количестве 6 тысяч экземпляров, второе – в 1867 и третье – в 1873–1874 годах в типографии А. Мамонтова тиражом соответственно 10 тысяч и 12 тысяч.

Выручаемые от продажи книг деньги – до 7 тысяч рублей в год – Чижов исправно, по мере их накопления, посылал семье Гоголя. О чрезвычайной щепетильности Чижова свидетельствует признание его секретаря Аркадия Черокова. Нуждаясь время от времени даже в мизерных суммах – рубля–полтора на обед или на извозчика, Чижов предпочитал занять эти деньги, нежели взять их из ящика своего письменного стола, где лежала не одна тысяча рублей, полученных накануне от книгопродавцев сочинений Николая Васильевича[13].

Как опекун наследников писателя, Чижов в 1860-е годы выступал в роли «докучливого просителя» перед близким ко двору князем Петром Андреевичем Вяземским и не единожды «утруждал» его просьбами замолвить слово перед государем о единовременном, из кабинета Его императорского величества, денежном вспомоществовании племянникам Гоголя – детям умершей сестры писателя Елизаветы Васильевны Гоголь-Быковой. Со временем, после длительных и упорных ходатайств Чижова, в Полтавский кадетский корпус был определен на казенный счет старший племянник Гоголя 12-летний Николай, а его племянницы, близнецы Варвара и Анна, были приняты в Полтавский институт благородных девиц[14].

Чижов ревностно следил за публикациями, касающимися Гоголя: будь то воспоминания людей, знавших Николая Васильевича, или работы литературных критиков о его жизни и творчестве, – и откликался на них всегда живо и темпераментно. Спустя почти два десятилетия после смерти писателя, незадолго до собственной кончины, уже смертельно больной Чижов негодовал, прочитав в сентябрьской книжке «Русской старины» за 1875 год «престранную» статью о некогда близком ему человеке: «Все из его переписки подобрано так, чтоб изобразить Гоголя почти что пройдохою, обирающим всех, даже мать свою, не говоря уже о друзьях. Ну, признаюсь, после этой… статьи проф. Миллер[15] является весьма ничтожным человеком. В Гоголе было много странностей, страшно много нравственной гордости, весьма мало образования – что вместе с сильною талантливостью и с тем, как у нас балуют и портят талантливых людей, делало Гоголя часто несносным; но Гоголь был всегда чист, неподкупен и благороден!»[16].

Упокоился прах Федора Васильевича Чижова на кладбище Данилова монастыря в Москве рядом с могилой Николая Васильевича Гоголя – снова в одном «доме», как было в их земной жизни, когда на Via Felice (улице Счастья) в Риме жили они под одной крышей.