Свт. Киприан

Свт. Киприан

***

Наше повествование мы должны начать с того, чтобы попытаться понять, как воспринимался современниками мировой исторический процесс в бурное и судьбоносное для православных народов время, в которое жил святитель Киприан. Этот вопрос не праздный, он, как мы дальше увидим, будет иметь очень важное значение в понимании смысла исторических событий, судеб, чаяний и поступков людей того времени.

Для сравнения обратимся к картине мировой истории, существующей в сознании современного человека. Еще со школьной скамьи нам предлагают некую историческую схему, которая стала чем-то само собой разумеющимся. Человеческая история для современного человека начинается с истории Древнего мира. Затем наступает новая эра: человечество постепенно погружается в эпоху Средневековья, сперва – раннего, затем – зрелого и, наконец, позднего. Средневековье заканчивается так называемой эпохой Возрождения, после которой наступает Новое время.

В эпоху митрополита Киприана, которую по современной схеме мы считаем эпохой зрелого или позднего Средневековья (в Италии в это время уже разгоралась эпоха Возрождения), видение исторического процесса было иным. Не было ни «старого» в нашем понимании, ни, тем более, «нового» времени. Историческое время было единым и делилось на четыре царства, или эпохи: Вавилонское, Македонское, предпоследнее – Римское, после которого наступит кратковременное четвертое царство антихриста и затем – Страшный суд. Временной протяженности каждого из этих царств особого значения не придавалось. Зрительный образ человеческой истории в представлении людей того времени можно наблюдать, например, на фреске «Страшный суд» преподобного Андрея Рублева во Владимире, где вся человеческая история умещается в круге с четырьмя зверями, символизирующими четыре царства. По этой схеме митрополит Киприан жил как раз в эпоху предпоследнего царства – Римского.

Надо пояснить, что ни о какой «Византии» в те времена никто и не слыхивал. То, что сегодня мы называем Византией, было на самом деле Римской империей, управляемой законными римскими императорами, принявшими христианство, со столицей империи в Константинополе, именовавшемся тогда Новым Римом, с жителями, называвшими себя ромеями и говорившими на ромейском языке, хотя на самом деле язык был греческим. После того как Карл Великий в 800 году объявил себя императором, в Римской империи появилось два императора и империя разделилась на Западную и Восточную. Восточная через императора Константина Великого имела прямую, законную, непрерывную преемственность от Рима, а с Западной дело обстояло несколько более запутанно.

К тому же, во времена митрополита Киприана шло уже четвертое столетие, как Римская империя разделилась и в церковном плане: Восточная исповедовала православие, а Западная – католичество.

Карта Византийской империи к 1400 г.

Карта Византийской империи к 1400 г.

Ромеи остро чувствовали надвигающуюся катастрофу, причем катастрофу не только государственно-политическую, не только культурную. Надвигалась катастрофа эсхатологическая, рушилось последнее благословенное царство истории человечества – Римское (католический, еретический Запад в расчет, разумеется, не принимался), рушился оплот православия.

Здесь надо осмыслить еще одну специфическую особенность исторического сознания людей того времени, во всяком случае, сознания правящих слоев Римской империи. В их сознании сосуществовали как бы две административные географии. На карте одной из них – так сказать, политико-административной – быстро и постоянно менялись границы государств и княжеств. Вторая же география – церковно-конфессиональная – была гораздо более устойчивой. При этом ее границы не совпадали с границами государственных владений. Так, например, несмотря на татаро-монгольское нашествие и захват Ордой фактически всей Восточной Европы, Константинополь сохранял на этой территории свое церковное управление и считал эту территорию и ее население неотъемлемой частью своей православной ойкумены. Более того, Орда принимала этот фактор как абсолютно законный и считалась с ним при организации своей административной системы даже после того, как в начале XIV века в Орде было принято мусульманство. Именно поэтому Русская Церковь, в отличие от русских княжеств, была освобождена от дани Орде. Признанным хозяином Русской Церкви был Константинополь.

Для Константинополя православная Русь в то время еще оставалась Киевской Русью. Русские митрополиты именовались Киевскими и всея Руси и посвящались в Константинополе. Тем самым Константинополь отстаивал идею Вселенского православия, борясь против стремления отдельных государств и княжеств замкнуться в границах и интересах узкоместнических и превратить Церковь в орудие княжеского сепаратизма. Римская империя – понятие отнюдь не только государственно-политическое, оно несет в себе духовный, мистический смысл. Этот момент является ключевым в понимании личности митрополита Киевского и всея Руси Киприана.

***

Посмотрим, как развивались события на территории Восточной Европы.

Часть карты Европы XV века. На ней видны протяженные по территории Золотая Орда, Литва, Польша, Новгородская республика и маленькое Московское княжество

Часть карты Европы XV века. На ней видны протяженные по территории Золотая Орда, Литва, Польша, Новгородская республика и маленькое Московское княжество

Константинопольские вселенские чаяния и княжеская верхушка Литвы, и московские князья вряд ли принимали близко к сердцу. Их цели были гораздо яснее и проще. Каждое княжество стремилось не только к независимости (в том числе и от Константинополя), но и к гегемонии.

Разумеется, не надо думать, что в Константинополе не понимали всей неизбежности, более того, естественности сепаратистской политики княжеств. Но Константинополь вел виртуозную дипломатию, постоянно находя компромиссы и решения, осуществляющие принцип некоего разумного управления – икономии, и не упуская при этом из вида и свою вселенскую сверхзадачу, сверхстратегию. Особенно интенсивно эта стратегия применялась тогда, когда во главе империи оказывались яркие, талантливые личности, как, например, император Иоанн Кантакузин (1341–1354) и патриарх Филофей (Коккин, 1353–1354, 1365–1376). Оба они были покровителями и единомышленниками будущего московского святителя Киприана.

В борьбе за первенство княжеств на территории Восточной Европы Константинополь явно поддерживал Москву. Еще святитель Петр, будучи в 1309 году поставлен на Русь как митрополит Киевский и всея Руси, поселился не в Киеве, а, в конечном счете, в Москве и стал проводить откровенно промосковскую политику. Литовский князь, естественно, был этим недоволен, поскольку митрополит всея Руси управлял православными церквями и в Литве. Князь жаловался в Константинополь и требовал поставить в Литву своего митрополита. Следующий митрополит, Феогност, был грек, но он сразу же приехал на жительство в Москву, тоже вел политику промосковскую и тоже вызывал недовольство Литвы. Алексий, следующий митрополит Киевский и всея Руси, который из-за малолетства князя Дмитрия Ивановича и вовсе был фактическим правителем Москвы, был русский и в интересах Москвы совершал иногда очень смелые политические шаги. И опять Литва была недовольна, и опять литовский князь писал жалобы в Константинополь и требовал дать им своего митрополита. Константинополь вел себя осторожно, но при этом, что называется, стоял насмерть и только посылал жалобщикам грамоты, в которых уговаривал их не ссориться с митрополитом всея Руси, а иногда даже советовал просить у него прощения.

Очевидно, Москва для Константинополя была более надежным членом православного содружества. И, действительно, Литва в конце концов связала свою судьбу с католичеством, хотя русский народ на территории Литовского княжества и по сей день остался православным и пребывает под омофором все того же московского первоиерарха – Патриарха Московского и всея Руси.

***

Святитель Алексий, митрополит Московский

Святитель Алексий, митрополит Московский

Известно, что в эту свою первую поездку на Русь Киприан успешно способствовал примирению Москвы с Тверью и Литвой. Он ездил в Литву, вместе с митрополитом Алексием посещал русские города, участвовал в хиротониях новых архиереев. В 1374 году по благословению митрополита Алексия им были переправлены из Вильны в Константинополь частицы мощей виленских мучеников-христиан Антония, Иоанна и Евстафия для их прославления в Константинопольской Церкви. Они были замучены в Вильне в 1347 году по приказу того же князя-язычника Ольгерда.

В 1375 году литовские князья попросили патриарха Филофея о назначении Киприана митрополитом Литовским. 2 декабря 1375 года патриарх Филофей рукоположил Киприана в митрополита Киевского, Русского и Литовского с тем, чтобы после смерти митрополита Алексия он стал Киевским и всея Руси. Но такая формулировка не была принята московским князем, и потому, когда 6 июня 1376 года митрополит Киприан прибыл в Киев, его попытки через послов добиться признания своих прав у Москвы, Новгорода и Пскова остались тщетными.

12 февраля 1378 года в возрасте 80 лет умер митрополит Алексий. Митрополит Киприан поехал в Москву с намерением вступить в права наследования вопреки воле князя. Предварительно он послал гонцов с письмами к игуменам Сергию Радонежскому и Феодору Симоновскому с просьбой поддержать его в Москве. Но на подъезде к Москве он был схвачен, ограблен, провел ночь в заточении, а затем был грубо, с глумлением выдворен за пределы Москвы. Почему же произошел столь жестокий конфликт между московским князем и митрополитом?

Есть все основания предполагать, что как раз в эти годы, то есть в конце 70-х годов XIV века, в Москве усилилась боярская партия, которая видела политический путь Москвы в подчинении Орде и в сотрудничестве с генуэзскими купцами – католическими противниками Константинополя, как путь более надежный и спокойный. Политика Орды была тесно связана с генуэзской торговлей в Крыму и в Сарае. Генуэзцы очень пристально следили за отношениями Руси и Орды и в возвышении Москвы, а также в ее союзе с Литвой были крайне не заинтересованы.

Генуэзские и венецианские купцы захватили себе всю торговлю на Черном и Средиземном морях, имели также экономические и политические связи с Ордой и держали в кабальной зависимости экономику Константинополя. При этом Генуя и Венеция вели ожесточенную борьбу между собой за превосходство на мировом рынке и активно использовали в своих целях политические нестроения как в Константинополе, так и на Руси. Так что Киприан – ставленник и единомышленник патриарха Филофея, борца за объединение Руси и непримиримого врага генуэзцев-католиков, – этим политическим кругам был явно нежелателен.

Именно поэтому кандидатом на митрополичий престол был выдвинут Митяй, который был ради этого пострижен в монашество с именем Михаил и поставлен архимандритом московского Спасского монастыря. С благословения великого князя Михаил-Митяй, как именует его летописная повесть, спешно направился в Константинополь для утверждения в сане митрополита Киевского и всея Руси синодом и Константинопольским патриархом. По пути Митяй был благосклонно принят Мамаем и с почетом пропущен через его владения и через генуэзский Крым.

На этом драматическом эпизоде мы прервем историческую последовательность нашего повествования и, вернувшись на несколько десятилетий назад, более подробно познакомимся с личностью самого Киприана.

***

Святитель Григорий Палама

Святитель Григорий Палама

Будущий московский святитель родился в тогдашней столице Болгарии, городе Тырново. Происходил из весьма знатного рода Цамблаков. Годом рождения святителя считается 1330-й. В Болгарии это было время взлета духовной культуры. Эту эпоху – XIV век – называют вторым «золотым веком» болгарской литературы. Первым «золотым веком» был век болгарского царя Симеона (конец IX – начало X века), когда продолжались и развивались просветительские традиции славянских первоучителей Кирилла и Мефодия. Духовной почвой второго «золотого века» было монашеско-исихастское движение в первой половине XIV века.

Об исихазме написано очень много. Здесь нет возможности останавливаться на этой теме подробно, но на некоторые моменты указать необходимо. В плане монашеской молитвенной практики исихазм – это некий метод, буквально означающий внутренний покой, тишину, уединение, безмолвие, углубление в молитву. Но в XIV веке эта монашеская практика личной молитвы обернулась бурным общественным движением и горячими спорами. Противниками исихастов были гуманисты, для которых Бог существует лишь как отвлеченное понятие, а вся духовная жизнь человека, по их мнению, проходит в сферах материальных. Исихасты же утверждали, что при достижении духовного совершенства человеку открывается реальная возможность общения с Богом. Психологически учение исихастов сводилось к духовному оптимизму, к вере в реальную возможность общения человека с нетварным миром. Из этого личного оптимизма неизбежно вытекал оптимизм и духовно-социальный, то есть вера в возможность существования на земле общества, устроенного по Божественным законам, по законам Горнего мира.

Началом исихастского движения в Болгарии была деятельность преподобного Григория Синаита. В 1325–1328 годах он с Афона перебрался к границам Болгарии и основал там монастырь. А один из сподвижников Григория, Феодосий, основал Килифаревский монастырь близ Тырново. В этих монастырях началась интенсивная деятельность по распространению исихастской литературы. В XIV веке Тырново стало одним из крупнейших культурно-духовных центров православного мира. Современники ставили Килифаревский монастырь в один ряд с Афоном.

***

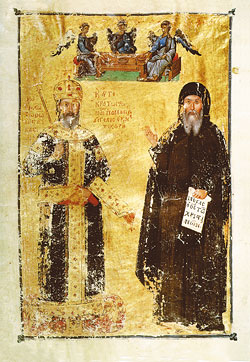

Иоанн (Иоасаф) Кантакузин – император и монах. Миниатюра. XV в.

Иоанн (Иоасаф) Кантакузин – император и монах. Миниатюра. XV в.

Патриарх Филофей был сподвижником и пламенным последователем главной фигуры исихастского движения – святого Григория Паламы. В 1368 году именно патриарх Филофей совершил церковное прославление святителя Григория, написал его житие и составил ему службу. Святитель Григорий отошел ко Господу в 1359 году, так что и Киприан мог еще видеть этого великого святого подвижника в сане архиепископа Солунского.

Здесь же необходимо упомянуть еще одну незаурядную личность того времени – императора Иоанна Кантакузина, который всю жизнь был близким другом патриарха Филофея, а, следовательно, и покровителем его сподвижника и единомышленника Киприана.

Иоанн VI Кантакузин с 1347 по 1354 год был императором, а затем, добровольно уступив престол своему зятю Иоанну V Палеологу, принял монашество с именем Иоасаф (ил. 6). Но при этом вплоть до низложения Иоанна V в 1376 году, то есть еще более 20 лет, он продолжал фактически управлять империей, занимаясь одновременно литературными трудами, историей, богословием. Как пишет о нем известный отечественный ученый Г. М. Прохоров, «если прежде его политика служила богословию, то теперь посредством богословия он проводил свою политику».

Именно они-то, эти два выдающихся государственных деятеля, Иоанн Кантакузин и патриарх Филофей, все свои силы направили на объединение православного мира, в том числе на объединение Руси и, в частности, на утверждение авторитета Москвы. Именно из этой высокодуховной среды, из этих политических кругов и вышел будущий русский митрополит Киприан.