Для кого-то рутиной становится такое, что непривыкших приводит в ужас. Священник Андрей Битюков многие годы приходит к людям, болеющим раком, часто ему приходится присутствовать при последних часах или минутах чьей-то земной жизни. Отец Андрей служит в храме святой мчц. Раисы Александрийской при 1-м Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. И. П.Павлова, но привыкать отказывается. Еженедельный молебен в этом храме перед иконой Божьей Матери «Всецарица» (день празднования в честь этой иконы — 31 августа), — это всегда прошение о конкретных людях, чьи лица, голоса и чья боль в памяти священника. Но говорить он предпочитает не об отчаянии, а о надежде, о встречах не со смертью, а с жизнью.

Заболел и что-то понял

— Отец Андрей, Вам постоянно приходится наблюдать, как люди, столкнувшись с болезнью, начинают усиленно молиться. Но скептики говорят: «да нет в ваших молитвах ничего особенного, простая психология». Вы знаете примеры, когда действие молитвы явно выходило за рамки психологии?

— В юности я работал в хосписе. И там встретил женщину, которую я считаю святой. Она приехала в больницу, будучи уже на последней стадии онкологического заболевания. В процессе нашей с ней беседы выяснилось, что у неё было около десяти абортов, причем большую часть из них она сделала себе сама. И, заболев, первое, что она спросила — не «за что мне это?», а «что я должна делать теперь?» Ей сказали: «Молитесь. Вот вечерние и утренние молитвы. Вот есть акафист для женщин, совершивших убийство ребенка во чреве». И как к ней ни придешь, она сидит на кровати — очки на самом кончике носа — и молится. Потом человек стал прямо-таки светиться, от нее в палате было хорошо. Люди не хотели оттуда переводиться, хотя там была самая большая и густонаселенная палата в хосписе. От этой женщины исходил покой. Я перевязывал ее, и даже прикасаться к ней было приятно, хотя перевязка была очень тяжелой.

Этот человек умер совершенно спокойным. Вот это опыт и результат молитвы, который был прямо передо мной.

— Вы работали на «Скорой помощи», уже много лет служите там, где находятся люди с тяжелыми, порой неизлечимыми заболеваниями. Можете ли сказать, что сами для себя до конца раскрыли вопрос о причине и справедливости людских страданий, что ничто здесь не вызывает Вашего сомнения, внутреннего протеста?

— Тема физических страданий мне достаточно понятна. Хорошо сформулировал святитель Иоанн Златоуст, сказав, что человек, который научился с терпением переносить свои болезни, недалек от святости. И когда видишь много лет подряд, как люди эти болезни переносят, уже понимаешь, что к чему. Сложнее понять страдания, которые производят в этом мире здоровые люди.

А что касается больных людей, то многим из них так или иначе смысл открывается.

Даже некоторые неверующие говорят: «Как хорошо, что я заболел — я что-то понял». А человек, который болеет, как бы постится — ему многое нельзя, он находится в изолированности от мирской суеты, в тишине. И ему приходят в голову мысли о том, как следует изменить свою жизнь, какие ошибки он совершал, что на самом деле ценно, а что нет.

— Но ведь иногда человек, заболевая, озлобляется.

— Да, для многих людей болезнь — это какой-то неправильно выбранный поворот, они начинают в этом винить или себя, или других, или Бога. С такими людьми надо разговаривать, предлагать им другое видение ситуации. И я не жду, что человек после разговора со мной сразу изменится. Люди после разговора с Богом — и то не менялись. Так что всегда говорю: «Можете со мной не соглашаться. Сейчас я уйду, Вы останетесь, у Вас возникнут вопросы, контраргументы — и очень хорошо. Мы с Вами еще раз встретимся, я Вас выслушаю, и будем дальше разбирать эту тему».

Слушать людей

— Бывает ли у людей в особо тяжелых ситуациях негативная реакция на Вас и на Ваши слова о Боге?

— На отделениях, где бываю, с людьми, которые меня не хотят видеть, я и не встречаюсь. Не потому, что не хочу, а потому, что они ко мне не обращаются. Надо сказать, что кроме детского отделения я посещаю и гематологические, и хирургические отделения для взрослых 1-го Санкт-Петербургского государственного медицинского университета. Как-то раз один пациент отбросил одеяло, показав, что у него ампутированы обе ноги, и сказав: «А где Бог-то твой, если я без ног остался?» Я его спросил: «Скажите, пожалуйста, какой у Вас стаж курения?» Человек ответил, что больше 50 лет. Именно курением была вызвана его болезнь. Говорю ему: «Так Бог-то тут в чем виноват? Ведь Минздрав предупреждал». Конечно, на этом наш разговор не закончился, я не оставил человека просто с мыслями, что он сам виноват, но попытался его утешить, показать, что жизнь-то продолжается, что можно как-то решить вопрос о реабилитации, воспользоваться протезами — если человек этого хочет.

— Какая история, случившаяся за годы служения в детской больнице, потрясла вас, запомнилась вам больше всего и почему?

— Я отпевал самого маленького пациента нашей клиники. А перед этим, когда ребенок еще болел, мы очень долго говорили с его мамой. У его родителей был близкородственный брак. Причем оба они понимали, что их союз — неправильный. Но любовь оказалась сильнее. В этом браке родилось трое детей, младший из которых появился уже с врожденным лейкозом. И когда я совершал его отпевание, мама как-то удивительно себя вела, спокойно, мудро, что ли… потом она мне сказала: «Батюшка, я воспринимаю эту потерю не как наказание. Но я знаю, что мы с мужем теперь будем делать. Мы не расстанемся, но детей у нас больше не будет — будем растить тех, что есть». И это все было сказано не с отчаяньем, а с жаждой жить дальше.

С детьми и их родителями у меня обычно складываются целые истории, ведь дети находятся в клинике подолгу, у нас возникает очень доверительное общение. И я вижу, когда Господь готовит родителей к тому, что ребенок уйдет. Это ведь не внезапная трагедия. Особенно если родители ходят в храм, причащаются, они внутренне оказываются более собранными, готовыми и к такому исходу болезни, они этот исход тоже принимают. А дети, если у них ничего не болит, страдают гораздо меньше, чем взрослые.

— Если родители и больной ребенок — люди нецерковные, то в чем Вы видите свою задачу: просто утешить их или воцерковить?

— Наверно, просто оказаться рядом, быть в этой ситуации, по возможности разделить с людьми их страдания, выслушать их. В отношениях с пациентами и их родственниками для меня самый главный учитель — митрополит Антоний Сурожский, который учит тишине, учит молчать. Не надо идти к постели больного с заготовленными фразами. Послушай людей, помолчи, войди в атмосферу их страданий — пусть они все выскажутся.

Известно, что если кто-то узнал о смерти близкого и плачет, кричит, то не надо его сразу бросаться утешать — надо дать этой разрушительной силе из него выйти. А когда человек проплачется, ему можно будет положить руку на плечо и разговаривать с ним.

Многие люди именно во время болезни переосмысливают свою жизнь, правильно расставляют в ней приоритеты. И если им хочется поговорить со священником, то вот я — тут как тут.

— Можете ли Вы сформулировать несколько главных правил для человека, который узнал, что болен и что от этой болезни, возможно, не будет исцеления?

— Надо ценить время, надо ценить людей и учиться созерцать. Если человек верующий, в своем опыте болезни он может приблизиться к опыту святых. Ведь многие из них были инвалидами. Вспомните Серафима Саровского, Амвросия Оптинского. Люди шли к ним, святым инвалидам, со своей болью, а у них были свои боли, и не только телесные — им приходилось терпеть от братии подозрения, клевету, доносы. И вот подвижник в такой непростой ситуации жил и при этом еще нес груз боли других людей, который не уменьшался, а только прибавлялся.

К этому уникальному опыту больной человек может приобщиться, если перестанет задавать себе вопрос «Почему именно я заболел?» и скажет Богу: «Да будет воля Твоя! Я хочу увидеть то, что Ты мне хочешь показать». А у родственников больного человека есть уникальная возможность наконец-то на деле показать, что они действительно его любят. Это непросто, зато это по-настоящему.

Важно не привыкать

— Вам как священнику обычное человеческое сочувствие, эмоциональная реакция помогает или мешает общаться с больными и их близкими?

— В общении с больными эмоции должны быть на втором плане. Это же самое я говорю и прихожанам, которые очень тяжело переживают общение с заболевшими родственниками, особенно с теми, кто страдает старческими недугами. Ведь больные люди порой ведут себя нехорошо, находят очень едкие слова. Но если ты общаешься с больным человеком на эмоциональном уровне, ты колоссально тратишься духовно, психологически. И своими эмоциями ты сам себя связываешь. Когда я работал на «Скорой помощи», нельзя было ахать и охать при виде той или иной страшной трагедии — тут нужно взять себя в руки и делать свое дело. Твои эмоции в данный момент никому не нужны — тебя позвали, чтобы ты помог. Вот после того, как ты помог и закрыл за собой дверь, можешь расслабляться и плакать — но не там, где твоя помощь нужна. Поэтому стараюсь эмоционально не вовлекаться, несмотря на то, что некоторые ситуации поражают — когда дети болеют, я, будучи сам отцом, не могу относиться к этому совсем без переживаний.

— Знакомо ли Вам так называемое выгорание? Если да, как Вы с ним справляетесь?

— Мне кажется, важно не привыкать к этим ситуациям. Ведь больные — люди очень интересные. Особенно если болезнь уже в необратимой фазе, жизнь человека становится настолько спрессованной, он освобождается от разной «шелухи». Я воспринимаю это как книгу, которую мне Господь дает прочитать, чтобы я понял смысл жизни. Не могу сказать, что это именно утомляет. Поэтому не могу сказать, что выгораю. Хотя раньше что-то подобное было — опять же, из-за эмоций, особенно с детьми, когда видишь, как они быстро взрослеют. Вот мальчишке семь лет, а он уже очень взрослый по уровню сознания, он выстрадал себе эту взрослость. И вот он уходит — а он тебе стал уже другом за время вашего знакомства, ведь вы с ним общались по-серьезному. Эти потери, конечно, переносить тяжелее.

— Отец Андрей, так или иначе, Вы в разговоре затрагиваете сферу иррационального. В начале беседы Вы назвали женщину, о которой рассказывали, святой. Не боитесь ли выражаться так однозначно: «святой» или «чудо»?

— А восприятие чуда вообще очень субъективно. Многие ведь остаются скептиками по отношению к чудесам, описанным в Евангелии. Кто-то сомневается в святости общепризнанных святых, а кто-то провозглашает святость людей очень сомнительных и с нравственной, и с церковной точки зрения. Я говорю о своем личном опыте — когда святость не спутаешь, когда ты вот этой бабушке руки хочешь целовать потому, что она распространяет такой мудрый покой.

Вот где смирение — ей умирать через день, а она спокойная и радостная.

Как еще назвать такого человека? У нее нет зла в сердце, у нее все хорошие.

И это не только бабушки. Помню совсем еще не старую женщину, которую я приходил причащать, у нее все время была улыбка на лице. Я ее спросил: «Почему Вы улыбаетесь?» Она ответила: «Потому что мне Господь столько явил в этой болезни! Я должна была умереть десять лет назад. А вместо этого вырастила дочь — когда я заболела, ей было восемь лет, мой муж нас бросил. Как врач, я представляла, сколько могу прожить. И молилась только о том, чтобы Господь дал мне возможность вырастить ребенка». Вот такие случаи меня убеждают, что Господь особенно близко к этим людям.

* * *

Об иконе «Всецарица»

День празднования — 31 августа

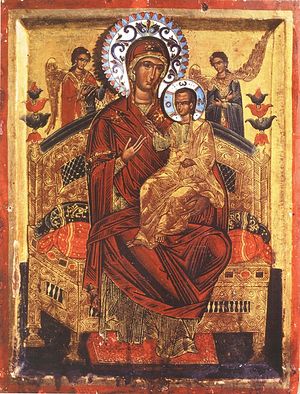

Чудотворная икона Божией Матери, именуемая «Всецарица» (по-гречески – «Пантанасса») находится на Святой Горе Афон в Греции. Эта икона, небольшая по размерам, написана в XVII веке и, по преданию, была благословением известного на Афоне старца Иосифа Исихаста своим ученикам.

На иконе изображена Пречистая Дева в багряном одеянии, восседающая на царском троне. На руках Ее – Богомладенец со свитком в левой руке и благословляющий десницей. Правой рукой Богородица указывает на Своего Царственного Сына, как на Спасителя всех людей. На заднем плане – два ангела, осеняющие крылами Пречистую Деву.

Согласно древнему монастырскому преданию, однажды к иконе подошел юноша и принялся что-то невнятно бормотать. Внезапно лик Богоматери воссиял дивным светом, какая-то сила отбросила молодого человека, и он упал наземь. Поднявшись, он в страхе подбежал к старцам–инокам и признался им, что вел нечестивую жизнь, занимался колдовством и пришел в монастырь, чтобы проверить силу своей магии на иконах. Случившееся у иконы Пресвятой Богородицы чудо навсегда отвратило юношу от колдовства, он встал на путь покаяния и изменил свою жизнь. Чудотворный образ Божией Матери «Всецарица» почитается как на Афоне, так и далеко за его пределами. Проявив свою чудотворную силу впервые против волшебных чар, «Всецарица» имеет и благодать исцеления больных раком.

11 августа 1995 года список чудотворной иконы «Всецарица» прибыл в Россию – в московский детский онкологический центр на Каширке. На молебнах Божией Матери «Всецарице» молятся больные дети и их родители с надеждой на небесную помощь Заступницы и Целительницы.

В 1997 году один из списков иконы «Всецарица» был пожертвован в московский Новоспасский монастырь и почитается как чудотворный и мироточивый.

В связи с многочисленными сообщениями об исцелениях от раковых заболеваний, переданных вместе с медицинскими заключениями, в Московскую Патриархию из Екатеринбургской епархии в 2004 году, один из списков иконы «Всецарица» из Свято-Троицкого мужского монастыря в селе Тарасково был включен в число местночтимых икон епархии.