Сильва Борисовна Казем-Бек, вдова Александра Львовича Казем-Бек, – филолог, переводчик, автор нескольких книг. Она была знакома с Львом Гумилевым, дружила с Галиной Александровной Куприной... В сегодняшней беседе на примере личной семейной истории Сильва Борисовна пытается анализировать, почему Иван Алексеевич Бунин, так любивший Россию, не смог разглядеть за всеми ужасами большевистского переворота горькие последствия смуты – не только в отношении к побежденным, многие из которых вынуждены были покинуть Родину, но и к самим «победителям», обманутому и истерзанному, униженному и угнетенному русскому народу. Кто победил в братоубийственной войне, и осталась ли Россия? Почему Бунин так и не поверил в Россию, не вернулся на Родину?

Родственные связи

Сильва Борисовна Казем-Бек – В России в этом году вспоминают 150-летие И. А. Бунина. Мы встретились с Сильвой Борисовной Казем-Бек у нее дома, чтобы поговорить об Иване Алексеевиче Бунине, тем более что она сама некоторым образом причастна судьбе писателя и его окружения.

Сильва Борисовна Казем-Бек – В России в этом году вспоминают 150-летие И. А. Бунина. Мы встретились с Сильвой Борисовной Казем-Бек у нее дома, чтобы поговорить об Иване Алексеевиче Бунине, тем более что она сама некоторым образом причастна судьбе писателя и его окружения.

– Я, наверное, должна начать с того, чтобы объяснить читателям, почему Иван Алексеевич Бунин является для меня едва ли не членом семьи.

И хотя лично я его не знала, но судьба сложилась так, что моим отчимом был Лев Дмитриевич Любимов. Это был эмигрант, который вернулся в Россию, личность уникальная и незаурядная. Он был сыном камергера Двора Ее Величества, вице-губернатора Царства Польского, губернатора Виленского. А главное – его родители были прототипами «Гранатового браслета» Куприна, отец и мать.

С Куприным Лев Дмитриевич был лично знаком, знакомы были и его родители. А что касается работы Льва Дмитриевича – он был постоянным корреспондентом и сотрудником газеты «Возрождение» в Париже. Газета эта тоже была совершенно уникальная, монархическая, очень правая и очень, естественно, антибольшевистская. Лев Дмитриевич был долгие годы ее постоянным сотрудником. Там печаталась практически вся русская эмиграция. Она печаталась и в «Возрождении», и отчасти в «Последних новостях» у Милюкова. Если у Милюкова была либеральная газета, то это была монархическая, очень правая. Хозяином ее был нефтяной магнат Гукасов, а главным редактором – Семенов.

Лев Дмитриевич там постоянно сотрудничал, там встречался и с Куприным, родители которого были с ним знакомы.

А с самим Куприным мы были в свойстве, потому что дядя Льва Дмитриевича был женат на дочери Давыдовой. И на ней же первым браком был женат Куприн (ее девичья фамилия Иорданская). Поэтому с этого начинается как бы часть нашей семейной истории – «Возрождение», Куприн и Бунин, который там печатался постоянно.

Я повторю, что моя связь с Буниным, естественно, была опосредованной – я ни в коем случае не утверждаю, что мы с ним были знакомы. Но многие годы жизни я была в очень близких отношениях с дочерью Александра Ивановича Куприна, Ксенией Александровной Куприной. Она была моей соседкой, мы виделись с ней почти постоянно, каждый день. А ее отец, А. И. Куприн, и И. А. Бунин жили некогда в одном доме и были самыми близкими соседями и друзьями, естественно, еще по России, а потом это продолжалось и во Франции.

Поэтому масса сведений о Бунине – как о соседе Куприных – была мне доступна от Ксении Александровны, с которой мы постоянно об этом говорили. Вообще, меня все это очень интересовало, и скажу почему.

Рощин

Тут мне хотелось бы коснуться одного неизвестного многим из нашей российской публики факта, а именно биографии Александра Яковлевича Рощина (Федорова).

Рощин – это его псевдоним. Это совершенно уникальная личность: он пошел в Белое движение, потом был в армии Деникина. Сам он казачьего происхождения: не был дворянином, не принадлежал, так сказать, к «белой кости». Но был очень талантливым человеком и тоже много печатался в «Возрождении».

В своих кругах он был достаточно известен, даже был некогда членом Союза писателей. Это очень странно, наверное, звучит, но во Франции был Союз русских писателей, потому что писателей было огромное количество, и они все группировались вокруг «Возрождения», которое их очень много печатало.

Николай Яковлевич Рощин был абсолютным поклонником Бунина. Страстным поклонником, обожателем. Хотя сам являлся абсолютной противоположностью Ивану Алексеевичу. Он проживал у него на вилле в Грассе многие годы (от 8 до 10 лет, почти постоянно). Николай Яковлевич был так называемым «возвращенцем» – впоследствии он вернулся в Россию. Он страстно не принимал эмиграцию. Это был боевой офицер (Бунин называл его «капитаном», потому что он дослужился до капитана в деникинской армии), потом попал в плен, оказался в Югославии, а впоследствии, как очень многие русские, приехал в Париж и стал там сотрудничать в «Возрождении». Так он и сблизился с Буниным, и, как ни странно, Бунин тоже очень его полюбил. А что касается любви Николая Яковлевича Рощина к Бунину, то даже говорить об этом не приходится – с его стороны было просто абсолютное обожание. Хотя, конечно же, присутствовало и неприятие некоторых черт, учитывая разницу натур, характеров и так далее.

Николай Яковлевич Рощин был очень близок и с Любимовым: хорошо с ним знаком и дружен. И в последние годы жизни в России, когда он уже вернулся, бывал у нас в семье постоянным гостем. Таким образом, разговоры о Бунине у нас тоже бывали постоянно. И я, тогда в отроческом возрасте, уже читала Бунина, который еще не выходил в советской печати (хотя, правду сказать, кое-что уже появлялось). Николай Яковлевич привез с собой огромный архив, который пока даже не весь еще разобран (часть его находится в Орловском музее, часть – где-то еще), там были все произведения Бунина!

Сильва в отрочестве, ее мама и отчим Любимов

Сильва в отрочестве, ее мама и отчим Любимов

– Неужели вы тогда смогли это все читать?

– Да, я читала Бунина еще в отрочестве! И мой отчим, и Рощин, поклонник и обожатель Бунина, были потрясены тем, что я так полюбила его произведения!

Бунин был моим абсолютным кумиром, я его обожала до исступления

И вот тут я хочу сказать главное: это была у меня – так же, как у Николая Яковлевича Рощина – настоящая любовь. Бунин был моим абсолютным кумиром, я его обожала до исступления! И поскольку я слышала живые рассказы людей, знавших Бунина, я проникалась этим чувством еще сильнее.

А Николай Яковлевич, кроме всего прочего, еще показывал фотографии, сделанные при разных обстоятельствах – и в Париже, и в Грассе, на вилле Бунина. И в результате я ощущала Бунина просто физически и любила его до безумия.

А эти люди – представители белой эмиграции, не принявшей Россию, уехавшие, но потом вернувшиеся, – были почему-то удивлены моим личным восприятием Бунина!

– А Рощин продолжал какое-то общение с Иваном Алексеевичем по возвращении в Россию?

– Да, Николай Яковлевич, вернувшись в Россию, продолжал личную переписку с Буниным, очень уговаривал того вернуться. Писал ему: «Тебя понимают не просто вообще русские люди, но даже ребенок, девочка-отроковица, является твоей абсолютной поклонницей и влюблена в тебя!» И, надо сказать, это была абсолютная правда...

– Но в начале беседы вы говорили чуть ли не о «семейной истории»...

Трагедия Бунина

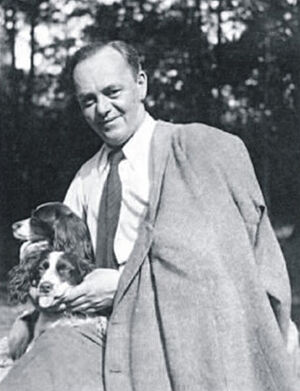

Иван Бунин – Да, семейная история продолжалась. Вдруг стали говорить о том, что Бунин очень болен, что он очень страдает. И, представьте себе, нобелевский лауреат, кумир русской публики и вообще эмиграции – по-настоящему голодает и страдает! А жена его, Вера Николаевна Муромцева, будто бы даже заболела от голода!

Иван Бунин – Да, семейная история продолжалась. Вдруг стали говорить о том, что Бунин очень болен, что он очень страдает. И, представьте себе, нобелевский лауреат, кумир русской публики и вообще эмиграции – по-настоящему голодает и страдает! А жена его, Вера Николаевна Муромцева, будто бы даже заболела от голода!

Это были не просто слухи: сам Бунин писал Рощину об этом (это есть в архивах): «удивительная, гнусная, подавляющая нищета...». И вот, тогда у нас в семье начался разговор о том, что нужно Бунину как-то помочь. Но ведь многие из читателей, наверное, прекрасно знают о том, что Бунин не хотел принимать никакой помощи из России.

Он категорически не принимал «новую Россию» ни в каком виде! И, несмотря на то, что и Николай Рощин, и «третий Толстой» (так называли А. Н. Толстого) всячески содействовали тому, чтобы хоть что-то из Бунина печаталось на Родине, но как-то не получалось именно с гонорарами, в которых как раз Бунин очень нуждался. И тогда нам (как ни странно – именно нам, нашей семье) пришлось принимать решение о помощи.

Когда я услышала о том, что мой любимый Бунин страдает от голода и холода, мы с радостью решили ему как-то помочь. И возникла идея собрать ему что-то такое, что он особенно любит.

– Собрать продуктовую посылку?

– Да, мы решили собрать ему посылку. Николай Яковлевич, знавший его близко и живший долго у него во Франции, хорошо знал его вкусы.

Почему я совершенно ответственно говорю «мы», потому что это так и было на самом деле: мы все вместе собирали посылку деликатесов – именно того, что он любил.

Жили мы тогда в Измайлово, рядом располагался огромный магазин «Рыба». И вот, мы втроем – Лев Дмитриевич Любимов, Николай Яковлевич Рощин и я, девчонка – пошли в этот магазин покупать деликатесы.

Иван Алексеевич Бунин очень любил икру: паюсную, черную зернистую. И надо сказать, ведь это все у нас тогда было в продаже! Странно, казалось бы: 1950-е годы на дворе, но все это было в магазине совершенно свободно. И вот, мы собрали ему огромную посылку – большой ящик, включавший в себя икру черную, икру красную и икру паюсную, а также всякие балыки, осетрину и т. д. И случилось так, что можно было тогда с оказией послать эту посылку за границу. Оказия пришлась весьма кстати...

Написали письмо Бунину, послали эту посылку и заставили меня тоже подписаться в этом письме. Смысл его, в общем, был таков: мы делаем это по велению души, от любви к нему.

Николай Яковлевич Рощин И представьте себе: Бунин не принял эту посылку! Это известно сейчас даже по архивным материалам – он ее не принял. Куда делась потом сама посылка, я не знаю. Знаю лишь, что я, ребенок, тогда ревела! Потому что ведь и я в этом участвовала!..

Николай Яковлевич Рощин И представьте себе: Бунин не принял эту посылку! Это известно сейчас даже по архивным материалам – он ее не принял. Куда делась потом сама посылка, я не знаю. Знаю лишь, что я, ребенок, тогда ревела! Потому что ведь и я в этом участвовала!..

Николай Яковлевич Рощин написал тогда Бунину: «Ну, что же Вы так, даже девочка обижена...». А Бунин выслал ответ (письмо это где-то, очевидно, хранится) с таким примерно содержанием: «Ты же знаешь, что я ничего не принимаю из России. Народ там все равно будет меня читать, узнает меня и поймет. Но я категорически не хочу, несмотря на голод, нищету и болезнь, ничего оттуда принимать. А перед девочкой я извиняюсь, пусть она меня простит».

– А если разобраться, что это было за отношение к России?

– Неприятие абсолютное, к сожалению! Да, до сих пор я потрясена талантами Бунина, его способностями. И талант у него какой-то всеобъемлющий. Но он не принял Россию... И ответ на это, я думаю, мы можем найти, возвращаясь к его «Окаянным дням».

– Но ведь на самом деле – не «Россию не принял», он не принял именно Советскую Россию!..

– Ну, конечно: он не принял большевиков, конечно! И когда он опубликовал свои «Окаянные дни», ведь это было написано буквально как летопись. В 1919-м году он буквально как очевидец описывал все эти события и искренне ужаснулся всему происходящему.

Бунин испугался. И страх этот трансформировался у него в абсолютное неприятие и даже в злобу

Я, например, считаю, что это неприятие – именно человеческая трагедия Бунина, потому что вдруг, при его таланте, он испугался. Я не знаю, конечно, как бы я сама вела себя в той обстановке, но Бунин испугался. И страх этот трансформировался у него в абсолютное неприятие и даже в злобу.

– А «Окаянные дни» увидели свет впервые, конечно, за границей?

– «Окаянные дни» в первый раз были опубликованы в газете «Возрождение» в 1920-м году. То есть 3 года спустя после революции. И, конечно, они имели головокружительный успех у эмиграции. Ведь практически вся эмиграция, которая оказалась вне России, она вся практически так же, как и Бунин, не приняла большевистскую Россию и революцию, которая для них казалась безобразным переворотом и т.д. Бунин не был в этом смысле одиноким: все этого не хотели принять, поэтому они там и оказались!

Но это неприятие, при всей моей любви к Бунину, является для меня болезненной темой. «Окаянные дни» всегда были для меня вопросом и жутким страданием. Да, он не принял большевистскую Россию, но когда читаешь и перечитываешь эти страницы (я несколько раз перечитывала, с ужасом и настоящей физической болью), то понимаешь, что там много и истерики. Хотя все вроде бы правда, и описываемые события правдивы, но некоторые детали просто чудовищны в этой своей правде.

Например, он описывает драматическую историю о том, как какой-то красноармеец в шинели расстреливает старика, которого он принимает за буржуя. А рядом со стариком была собачка, паршивая собачонка, которая начала вдруг заливаться лаем. Она облизывала своего мертвого хозяина, бегала вокруг него. А потом стала лаять на всех этих людей в шинелях, выражая тем самым как бы свое неприятие случившегося и свою собачью ненависть к убийцам.

И тут вдруг я читаю слова, совершенно меня потрясшие: Бунин просит у Господа Бога, чтобы Тот «не погасил в нем эту собачью преданность к старому и ненависть к большевикам». Преданность к несчастному застреленному человеку и – ненависть к такому же несчастному, который в него стрелял, соблазнившись новыми призывами, приняв его за «какого-то буржуя». Вот этого я не могла и до сих пор не могу понять!

– Но ведь когда он писал это, трудно было разобраться в происходящем, тем более сделать какие-то выводы.

– Я считаю, что у Бунина где-то что-то внутри «сломалось» в восприятии того, что же произошло в России. Со всем своим талантом, со всей своей гениальностью – он не понял того, что в действительности произошло в России. Он не понял, откуда взялась эта ненависть народная.

И когда сам пишет об этом в тех же «Окаянных днях» (а его спрашивали, «за что нас так ненавидят», – это вопрос главный, потому что от этого ведь никуда не денешься), то он не давал ответа. В «Окаянных днях» он точно не давал этого ответа! Пишет лишь, что, дескать, «все переворошили, нашли Салтычиху», но ведь это лукавство! Не Салтычиха только виновата, потому что ведь, если посмотрим, вся русская литература (кого угодно возьмите, любого известного писателя) описывала страдания русского народа. И вообще, ведь не было рая земного в дореволюционной России. Там было очень много такого, чего нельзя было принять, да и не нужно было принимать.

Это ведь еще с Пушкина началось (помните пушкинское знаменитое «народ безмолвствует»), это ведь страшная вещь, когда народ безмолвствует! А потом случается тот самый «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». В такой бунт может вылиться «безмолвствование народа», что, собственно, и произошло в 1917-м году, когда поднялись на поверхность самые темные силы.

– Но неприятие этих темных сил, этой вакханалии, вполне объяснимо...

– Неприятие – это я понимаю: трудно было принять то, что на самом деле происходило тогда в России! Но впоследствии, когда уже после «Окаянных дней», в 1924-м году, в том же «Возрождении» он опубликовал послание под названием «Миссия эмиграции», то в этом послании (которое было обращено как бы к русским вообще и к русским эмигрантам в частности) опять встает прежняя тема. Уже вроде бы 7 лет после революции прошло, как-то все стало затихать (не затихло, конечно, но стало затихать). И Россия, конечно, не опомнилась совсем от революции, но она уже начала строить новое, начала стараться прийти в какое-то нормальное русло, – и все равно Бунин этого не принимал! И не только этого не принимал, – он опять стал говорить об этом своем «неприятии» и «собачей ненависти». И даже пугал русской революцией народы Европы и весь мир: «Вы хотите получить этого русского дикаря?» Он прямо это говорит в своем обращении, в этой статье «Миссия эмиграции». Таким образом, он как бы объявляет новый крестовый поход против России...

Он объявляет новый крестовый поход против России, призывает Европу идти на нас крестовым походом

Почему я об этом говорю? Потому что это все как бы ложится на наше время, в этом весь ужас! Наш сын, причем гениальный сын, гордость России – в смысле высоты творчества и так далее – призывает Европу идти на нас крестовым походом! Но ведь и сейчас у нас происходит то же самое...

– Но, Сильва Борисовна, вы не допускаете такой мысли, что Бунин увидел в русском бунте нечто инородное, диавольское, что, как ни говорите, пришло в Россию тогда и, более того, остается с нами до сих пор?..

– Первая часть вашего вопроса абсолютно закономерна: в России тогда пробудились самые дикие силы. Как пишет об этом русская эмиграция: «русский дикарь», «дикие глухонемые демоны», «абсолютно диавольские силы»... Диавольское наваждение, несомненно, было, потому что злоба стала господствовать, и злоба, несомненно, побеждала. Бунин понимал, что он не мог принять всего этого, он знал о том (а в то время этого почти никто еще не знал!), что Ленина привезли немцы в запломбированном вагоне через воюющие территории. Но провидец он все-таки неважный – этого как раз ему не хватило!

Например, в этой же «Миссии эмиграции» он цитирует Ключевского (а тогда ведь уже начался полный накат на Церковь, самый бессмысленный и самый губительный): «Когда погаснут лампады над ракой Сергия Радонежского, то Россия погибла! России больше нет!»

Вот тут он не оказался провидцем, потому что мы смогли все преодолеть (простите, я себя все равно причисляю к народу) и опять зажечь лампады над ракой преподобного Сергия Радонежского. И мы снова «начали сосредоточиваться». Горчаков некогда говорил, что «России не дают сосредоточиться», а нам действительно никак не дают именно этого. И то, что Бунин невольно подливает своего яду в этот котел ненависти к России, – это обидно! Он как бы не понял ответственности великого писателя, порождения русской среды, еще дворянской среды. Кстати, он был последним дворянским литератором – после Пушкина и Толстого. Впоследствии таких видных дворян уже среди писателей не было. К нему прислушивались, и когда он призывает к крестовым походам против России, он на самом деле пугает Европу. И он ее напугал: русская катастрофа напугала весь мир! Кого-то она возбудила, но в большей степени она напугала людей!

И вот тут, я считаю, у него не хватило чутья... Нельзя сказать – не хватило таланта, потому что таланта было сколько угодно, почти гениального... Но я не знаю, почему он не понял, что народ соблазнен... Другое дело, когда его единомышленники спрашивали: «за что нас народ так ненавидит?», об этом надо было подумать. И об этом надо думать всегда, потому что у народа всегда есть причины быть недовольным.

Но если к этому не подходить созидательно, не исправляться и не понимать нужды народа, то это обязательно приведет к очень пагубным последствиям.

– Но, видимо, и обида какая-то осталась на «новую» Родину...

– Несомненно, обида осталась, и это понять можно! Потому что пережить это время, когда ты все видишь и все воспринимаешь, невероятно трудно! Но, опять-таки, ведь он сам настаивал на религиозном начале, на церковном начале... Ведь в этом «Обращении» он сам говорит, что «Россия должна жить по христианским принципам, по принципам Православия». И сам же в «Окаянных днях» пишет, что, когда он искал убежища в храме, он начинал раздумывать: «А почему мы сами-то так легко относились к Церкви, почему мы заходили-то туда по необходимости?» (ведь обычно любили приходить на панихиды – и то старались выйти покурить в перерывах)? Не было настоящего восприятия Церкви!..

И когда он – в отчаянии, испуганный, озлобленный (этот испуг перешел у него в злобное неприятие), – молится, то его молитва просто поразительна! Меня всегда она поражала: он молится не о том, что «Господи, помоги и образумь народ, смири его»... Ну, может быть, не «смири», но «образумь», чтобы не выходило это демоническое, диавольское лицо. Он же молится как карающий: «Потопи их в крови!», «Пускай они все захлебнутся в крови!..» И это все есть в его текстах – ведь он сам хотел, чтобы это было «написано кровью на скрижалях» этих «Окаянных дней». И вот этого я не принимаю, будучи уже русской, православной...

Конечно же, это трудно принять и трудно забыть, а ведь он пронес это через всю жизнь. Он даже не смирился после войны – даже после того, как мы выиграли эту войну совершенно неимоверным напряжением всех сил народа. Война для России явилась как бы искуплением за грехи – за то, что мы поддались на искушение, позволили разбудить в себе эти все жуткие вещи... Но Бунин все равно России не принимал! И даже вот эта домашняя история с нашими деликатесами – с икрой и прочим, которых он не принял, – свидетельствует о том, что эти чувства неприятия у него и после войны еще оставались.

Россия остается

– Но вы не договорили про Николая Яковлевича Рощина...

– Да, я напомню, что Рощин жил с Буниным в Грассе и в Париже уж 8–10 лет, это точно! И они были абсолютными противоположностями. Николай Яковлевич плакал от восторга, когда Бунин читал свою поэзию (которую я, например, не принимаю и не приемлю точно так же, как с восторгом и упоением принимаю всю его прозу). И тот же Рощин все равно был с ним не во всем согласен: например, он говорил, что надо забыть, немножечко «отстраниться от большевиков», потому что за ними – Россия. Но Рощин (как, кстати, и Куприн) совершенно не признавал эмиграции. Он ее не принимал, все время хотел вернуться. Он даже не учил по-настоящему французский язык, плохо говорил по-французски, потому что все время ждал только одного: вернуться на Родину. Хотя он тоже был и в Белом движении, и участвовал в походах Деникина. И три раза просил разрешения о возвращении на Родину! Будучи тесно дружен, постоянно общаясь с Буниным и прекрасно понимая, что Бунин ни за что не хочет этого делать и не одобряет в нем этого...

Александр Куприн И вот, в 1940-м году, когда Франция уже оказалась под немцами, Рощин опять (при Бунине!) попросил разрешения вернуться на Родину, и ему опять отказали! А кончилось все тем, что, поскольку во Франции вокруг были уже немцы, он попал в гестапо. Потом его, правда, освободили, он вступил в «Сопротивление», даже получил Орден Почетного легиона за борьбу против фашистов, и уже одним из первых после войны вернулся в Россию.

Александр Куприн И вот, в 1940-м году, когда Франция уже оказалась под немцами, Рощин опять (при Бунине!) попросил разрешения вернуться на Родину, и ему опять отказали! А кончилось все тем, что, поскольку во Франции вокруг были уже немцы, он попал в гестапо. Потом его, правда, освободили, он вступил в «Сопротивление», даже получил Орден Почетного легиона за борьбу против фашистов, и уже одним из первых после войны вернулся в Россию.

– Его возвращение было успешным? Он не попал в лагеря?

– Нет, не попал в лагеря, но и «успешным» его назвать тоже нельзя, потому что его почти не печатали на Родине. За рубежом он очень много печатался – и во Франции, и повсюду... В России же печатался очень мало, его не пропускали. А главное, он хотел тут опубликовать свой «Парижский дневник», в котором писал и о Гражданской войне, об ее ужасах. Состоялось тогда, естественно, обсуждение в Союзе писателей (надо сказать, безобразное обсуждение, у меня есть стенограмма). И Рощин очень страдал от этого, потому что более преданного России – любой России, в том числе даже Советской России, – не было, наверное, человека! Он физически страдал без России. И для него не важны были большевики, которых он не принял (он ведь воевал с ними), – все равно Россия для него была одна!

– Чего все-таки нельзя сказать о Бунине?

– Да, это именно то, чего Бунин никак не мог принять! А Рощин это принял... Ну, здесь он печатался все-таки, в том числе и в «Журнале Московской Патриархии». Но мало, конечно, очень мало... Впоследствии он сломался, начал пить. Очень сильно пил, а потом умер. Но до самой смерти продолжал общаться с Иваном Алексеевичем Буниным и всячески уговаривал того вернуться. Все время повторял: «Россия тебя примет». А примером имел Куприна: ведь Советская Россия приняла же Куприна!

– Может быть, Куприн был «менее виновен» перед большевиками.

– Это, правда, поразительно, потому что Куприн, конечно, может быть, и был «меньше виноват», чем Бунин, перед Советской, большевистской Россией. Но он так же ее не принимал и так же активно писал о своем неприятии. Его «Собор Святого Исаакия Далматского» – это же почти «Окаянные дни» или «Солнце мертвых», это очень сильное неприятие!

Но его Россия приняла так, что у него тут было все: и квартира, и лечение. Он плакал от восторга – его повсюду возили, повсюду принимали... Когда он еще был за границей и говорил: «Мне народ не простит», то он же понимал, что народ может иметь к нему претензии. Но Бунин этого не понимал! А ведь народ вполне имел право его не принимать, потому что нельзя просто так называть русский народ «чернью» и «дикарем».

Нельзя просто так называть русский народ «чернью» и «дикарем»

Во-первых, это, простите, не талантливо: тут чувство вкуса, помимо всего прочего, ему изменило, его подвело. Конечно, обстоятельства были такими, что понять это можно. Принять нельзя, но понять – можно!..

Рощин ему говорил: «Смотри, как Куприна приняли!», но это для Бунина почему-то ничего не значило.

– Бунин же имел свое представление, в частности, и о писателях...

– Например, в его «Записках о писателях» замечательно сказано о Чехове: я считаю, это полное понимание Чехова и вхождение в его жизнь, в тему, в характер. Но он не любит (как и я, кстати) пьесы Чехова. Бунин их не принимал категорически, но талант Чехова он ценил. Впоследствии он зло писал о многих – в основном о тех писателях, которые приняли новую Россию в той или иной мере. Например, об Алексее Николаевиче Толстом, о его «Хождении по мукам» и так далее. Бунин не оставляет от Толстого буквально камня на камне!.. Жестоко ужасно. Так же он высказывается и об Александре Ивановиче Куприне, с которым одно время у них были весьма приятельские, дружеские, просто тесные отношения. То, как мне рассказывала дочь Куприна, Ксения Александровна (о чем есть и в дневниках Бунина) о встрече Бунина с Куприным, незадолго перед отъездом того в Россию, – это просто удивительно!

Куприн тогда был уже очень плох, он весь словно высох и ходил, приволакивая ноги, мелкими шажками, маленький, жалкий. Бунин вначале его даже не узнал. А Куприн узнал, буквально бросился к нему на шею со словами: «Дорогой Иван Алексеевич!» И Бунин дальше пишет, что он «уже не мог принять его таким, как он есть, и простить тоже не мог». «Я два года ничего о нем не слышал и не хотел его навещать» – это он пишет уже после того, как Куприн вернулся. А Куприн в Россию вернулся. И когда Бунин прочел в газетах сообщение о том, что Куприн вернулся, он повторял: «Ничего он не вернулся, его просто увезли! Его увезли!»

– А Куприн на самом деле страстно желал вернуться...

– Куприн в действительности все время хотел вернуться, как и Рощин. Он страдал, он ходил повсюду и говорил: «Я страдаю, слыша повсюду только французскую речь, я так и писать разучусь!» Русский человек без языка не может жить, нам об этом ярко свидетельствует пример Украины: если отнимают главное, на чем зиждется русский человек, то русский перестает быть русским! Это настоящее убийство!

И Бунин тут очень переживал и страдал оттого, что Куприн вернулся, поэтому начал его впоследствии «разбирать». В то же время ведь он не может не оценить и таланта Куприна как писателя! И вот, он выбирает некоторые его цитаты, которые свидетельствуют о некоей пошлости (это правда, у Куприна такие есть!), и, признавая его талант, тут он останавливается – как лошадь перед барьером: «Ну, голубчик, зачем же ты вернулся! Никакого приятия быть не должно! Я же говорил еще давно об этом – никакого приятия, ни в каком виде!»

Нужно было верить, что Россия все равно остается, что она есть

А Куприн по-настоящему страдал... Он плакал от восторга, когда вернулся. И он увидел, как любит его народ. Русский народ его простил, и Россия готова была простить и Бунина... Алексей Николаевич Толстой, например, очень хлопотал о Бунине, лоббировал его возвращение. Он очень хотел, чтобы Бунин вернулся, но тот разнес его в пух и прах: «Лешка, бандит, карьерист...». Ну, не во всем же это правда, все-таки не до конца же это правда!..

– Тем более что не только Куприн и Алексей Толстой, были и другие именитые «возвращенцы».

– Да, ведь и Блок, и Волошин – они тоже приняли все это, потому что видели во всем этом нечто значительное. Видели право народа на перемены, от этого никуда не денешься!

Взять, например, Волошина, который очень льнул к Ивану Алексеевичу Бунину. Он понял, что революция – это нечто братоубийственное, это Гражданская война! Народ был соблазнен, он был втянут в это «демонами глухонемыми», о которых так и говорит Волошин. Но Иван Алексеевич Бунин это неприятие просто в себе пестовал и хранил, как он сам говорил: «Не дай Бог мне забыть вот эту собачью ненависть». У Волошина же, несмотря на все его теософские извращения и увлечения, есть видение в этом какого-то величия, значительности некоей. Ведь именно ему принадлежат строки:

Может быть, такой же жребий выну,

Горькая детоубийца-Русь!

И на дне твоих подвалов сгину,

Иль в кровавой луже поскользнусь,

Но твоей Голгофы не покину,

От твоих могил не отрекусь.

Доконает голод или злоба,

Но судьбы не изберу иной:

Умирать – так умирать с тобой,

И с тобой, как Лазарь, встать из гроба!

То есть нужно было верить, что Россия все равно остается, что она есть, что ее надо понимать.

Смеются сейчас все над словами: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить... в Россию можно только верить», но, я считаю, в Россию надо именно верить! И почему-то Бунин себе в этом где-то отказал, что-то в нем не дало этому совершиться.

Это мое, плебейское, может быть, мнение или ощущение, но я так себе это представляю!