|

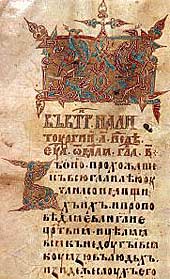

| Фёдоровское Евангелие |

Для русского языка таким высшим духовным уровнем является священный старославянский, или, если рассматривать его в постепенном историческом развитии, церковнославянский язык. Он был намеренно создан и развивался с 863 года как общий для всех славян язык православного богослужения. В пору создания этого языка славяне были еще единым народом. Именно на этом языковом уровне были установлены и передаются до сих пор духовно-нравственные православные понятия русского народа. Осмысляя мир в данных понятиях, наши предки постепенно, из века в век расширяли свое жизненное пространство, строили самобытную государственность и выходили победителями из самых сложных исторических испытаний. Чтобы вполне использовать созидательную силу этих понятий, нужно всемерно, на всех ступенях народного образования, восстанавливать преподавание старославянского языка как все еще живого верховного и священного уровня современного русского языка. Делать это можно в рамках общего преподавания русского языка и культуры речи.

Методология и методика подобного возврата к духовным истокам была в общих чертах описана уже Ломоносовым – в середине XVIII века, после полувекового подавляющего увлечения нашего образованного общества западной культурой и западными языками. В заметке «О нынешнем состоянии словесных наук в России» (1756) (9, с. 581–582) Ломоносов отметил, что сила народа создается, прежде всего, силой его языка, и распространение власти народа в мире прямо зависит от распространения его языкового влияния среди других народов. А в статье «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (1758) (9, с. 587–592) гениальный ученый показал, что сила народного языка определяется мощью, развитостью высшего, наиболее одухотворенного, священного уровня этого языка. Наметил Ломоносов и методику приобщения современных образованных людей, особенно писателей, к силе церковнославянского языка. Методика эта, в конечном счете, сводится к непрестанному чтению православных богослужебных книг, к живому включению в языковую стихию православного богослужения. Образованные люди должны усилием творческой воли возвышаться до духовного уровня церковнославянского языка, а не низводить высокие понятия этого языка, мнимо переводя их на современный обытовленный, замутненный иностранными заимствованиями и мирскими страстями русский язык. После Ломоносова, уже в начале XIX века об этом много писал А.С. Шишков.

Свои рассуждения Ломоносов черпал из той самой стихии церковнославянского языка и, в частности, из ключевого православно-славянского понятия «языка» как такового.

Когда на грани XVIII – XIX веков на Западе заговорили о языке как «печати нашего разума», благодаря которой «разум обретает видимый облик и передается из поколения в поколение» (4, с. 236); когда заговорили о языке как об «органическом существе», выражающем «общность» народа (15, с. 202, 211), и о «языковом самосознании народа» как «духовной силе нации» (6, с. 47), тем самым приблизились к древнему славянскому представлению, запечатленному в двух неразрывных значениях слова «языкъ»: «словесный дар» и «народ». В других европейских языках только древнегреческое (новозаветное) «глосса» (glо~ssa)~ выражает подобное двуединство значений.

Русским писателям и философам, как никому другому, было естественно усматривать в языке выражение народного духа. «Рассматривая народ как существо духовного порядка, мы можем назвать язык, на котором он говорит, его душой», – рассуждает в качестве критика В. К. Кюхельбекер в 1821 году (7, с. 119–120). Язык – «главнейшее знамение народности», – соглашается философ И. Климентьев (8, с. 179). Ф. И. Буслаев развивает сходное положение как филолог: «Внутренняя нераздельность языка и характера народа особенно явствует из отношения языка к народной образованности, которая есть не что иное, как непрестанное развитие духовной жизни, а вместе с тем и языка» (1, с. 309–310). Согласно Буслаеву, пока народ не утратил своего языка, «до тех пор не погибнет в нем духовная жизнь его предков <…>. Вместе с родным языком мы нечувствительно впитывали в себя все воззрения на жизнь, основанные на верованиях и обычаях, в которых язык образовался» (2, с. 88). Князь П. Вяземский как поэт в стихотворении «Англичанке» (1855) пишет:

Язык есть исповедь народа:

В нем слышится его природа, Его душа и быт

родной (3, с. 337).

«Слово – невидимый образ народа», – словно бы вторит поэту историк словесности С. П. Шевырев (14, с. 7).

Этим же взглядом на сущность языка определяется, в частности, известное рассуждение Гоголя в конце пятой главы «Мертвых душ»: “Как несметное множество церквей, монастырей с куполами, главами, крестами, рассыпано по святой благочестивой Руси, так несметное множество племен, поколений народов толпится, пестреет и мечется по лицу земли. И всякий народ, носящий в себе залог сил, полный творящих способностей души, своей яркой особенности и других даров Бога, своеобразно отличился каждый своим собственным словом, которым, выражая какой ни есть предмет, отражает в выраженье его часть собственного своего характера” (5, с. 102). В конце первого тома поэмы “пораженный Божьим чудом созерцатель” наблюдает, как из времени в вечность Русь “мчится вся вдохновенная Богом” и как «постораниваются и дают ей дорогу другие народы» (5, с. 225–226), тоже находящиеся на общем пути из времени в вечность. А вместе с каждым народом по дороге истории несется и отличающее его слово.

Так и Пушкин, подводя итог своему творчеству в стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», пишет об ответственности поэта перед Богом и перед всеми народами-языками:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,

И назовет меня всяк сущий в ней язык

<…> (13, с. 385)

Православную Россию поэт воспринимает как мировую державу, в которой благодатно сосуществуют и, не смешиваясь, творчески взаимодействуют многочисленные языки-народы.

Евангельское повествование о Страшном Суде над языками-народами и о вечном воздаянии им по их делам стало основой для православно-русского представления о чрезвычайной ответственности словесного творчества отдельных людей, и целых народов, ибо творчество это становится достоянием вечности и свидетельством на Суде.

Каждый «язык»-народ, подобно каждому человеку, согласно евангельскому повествованию, отвечает перед Богом и человечеством за сохранение неповторимого образа и подобия Божьего в себе, за осуществление дарованного ему свободного выбора жизненного пути, в конечном счете, за свою судьбу в вечности, по словам Христа о конце времен: «Егда же приидет Сын человеческий в славе Своей <…>, тогда сядет на престоле славы Своея, и соберутся пред Ним вси языцы; и разлучит их друг от друга, яко же пастырь разлучает овцы от козлищ; и поставит овцы одесную Себе, а козлища ошуюю <…> И идут сии в муку вечную, праведницы же в живот вечный» (Мф. 25, 31 – 46). Главное подлежащее высшему суду Вечности творение всякого народа – это он сам или его язык.

Таковы возвышенные историософские понятия о языке, усвоенные русским самосознанием в ходе его исторического развития, в особенности же – вместе с православным Крещением Руси в 988 году и принятием общего для православных славян священного письменного языка, именуемого церковнославянским. Этот живой язык богослужения при самых незначительных изменениях сохранился на русской почве до нашего времени. И он по-прежнему бесчисленными образами и путями воздействует на русское мировосприятие, способствуя его непрерывному развитию при сохранении целостности и самобытности (выше был рассмотрен лишь один из примеров такого воздействия – через представление о «языке»).

Язык как совокупность народных понятий о жизни и совокупность способов применения этих понятий в живом общении (письменном и устном) непосредственно определяет народное самосознание и всю производимую этим самосознанием историю народа. Народ существует вместе с языком и так долго, как существует язык. Ослабление, упадок языка означает ослабление и упадок народа. Распространение языка среди других народов означает распространение власти данного народа, творящего данный язык сообразно своей собственной природе. Коренное изменение сущности языка приводит к изменению сущности народа. Вместо прежнего народа возникает новый. Так, вместо римлян, говоривших на латинском языке, возникают романские народы, которые, впрочем, долгое время сохраняют родственные связи с прежними римлянами, прежде всего, благодаря сохранению латинского языка как основы и высшего священного уровня для своих новых языков, получавших развитие поначалу только на низшем, бытовом уровне миропонимания и затем постепенно заменявших латынь в областях науки, искусства, но не богослужения.

Развитый язык развитого народа – это явление многосложное, в нем именно много «слогов» или подъязыков, стилей общения. Основными являются уровень бытового общения (это низший уровень) и уровень высшего духовного понимания сущности мира и человека. Рассмотрение возможной бесконечности бытия невозможно без веры в то или иное устройство мироздания, в ту или иную сущность Бога (в единобожии) или богов (в многобожии).

Именно на высшем духовном и священном уровне языка, каждый народ выражает свои коренные нравственные понятия, которые в сокращенном и упрощенном виде преломляются на всех других уровнях языка, вплоть до бытового. Одна нравственность у каннибалов тихоокеанских островов, другая – у христиан. Одна – у страны, позволяющей себе сбрасывать ядерные бомбы на чужие мирные города, другая – у страны, не позволяющей себе этого делать. Можно и нужно различать разные степени нравственности и безнравственности, свойственные разным народам. Сила, развитость, емкость нравственных понятий народа определяется его способностью выбирать из нравящегося только то, что способствует продолжению жизни, а значит и самой способности выбирать понравившееся как можно дольше, по возможности – вечно и для наибольшего числа людей, по возможности – для всего народа, а то и для человечества в целом. С этой точки зрения, наиболее совершенной нравственностью является христианская. Даже если отвлечься от главного – от веры в вечное существование человеческих душ и вечное им воздаяние за нравственные или безнравственные поступки, христианская нравственность предполагает непричинение зла ближним, принесение частного человеческого существования в жертву ради общего соборного существования.

Именно на основе православных нравственных устоев постепенно возрастало и становилось мощным российское государство. Вместе с их очередным возрождением, в частности, с возрождением представления о языке как средоточии народной сущности, в XIX веке, в течение царствований Николая I, Александра II и Александра III, совершается небывалый расцвет русского искусства и государственности. Словесность этого периода позднее назвали золотым веком, а российское государство достигло тогда своих естественных границ и охватило небывалые в истории человечества пространства. Содержать и удерживать эти пространства можно было только благодаря соответствующим пространствам духовного влияния, привлекательного для многочисленных подопечных народов. Это влияние определялось православной нравственностью, сохраняемой в церковнославянском языке.

Когда российское государство с его духовной культурой, казалось бы, внезапно рухнуло в 1917 году, эта внезапность на самом деле была внутренне подготовлена подспудной подрывной, с духовно-нравственной точки зрения, деятельностью, по крайней мере, двух предшествующих поколений, точнее определенных образованных слоев в этих поколениях. Эти слои, в частности, революционные демократы, народники, деятели земства, писатели и мыслители, бывшие в философском смысле позитивистами, пантеистами либо материалистами, прилагали все усилия к тому, чтобы расшатать и подменить духовно-нравственные понятия русского народа, воспитанные церковнославянским языком.

Рассмотрим частный, но крайне показательный пример: сознательное коренное переосмысление таких важных для русской нравственности понятий, как «смирение» и «гордость». Вплоть до XVIII века смирение понималось у нас однозначно положительно, а гордость – однозначно отрицательно: смирение – от Бога, гордость – от лукавого. Именно возвышенное понимание смирения как соединения с богоданными мирными ритмами мироздания позволяло русскому народу естественно и упорядоченно расширять границы своего жизненного пространства. Гордость, напротив, понимали как болезненное нарушение положенной свыше меры, этого душевного состояния боялись, его избегали из чувства самосохранения: «Яко всяк возносяйся смирится, и смиряяйся вознесется» (Лк. 14: 11); «Господь гордым противится, смиренным же дает благодать» (Притч. 3: 34; Иаков. 4: 6). С XVIII века стали наблюдаться робкие поначалу попытки противоположного осмысления этих понятий. С новой точки зрения, смирение – упадок жизненных сил, болезнь, а гордость – живительный всплеск этих сил, здоровье души. Лучшие русские писатели и ученые вплоть до конца XIX века успешно сопротивлялись такому переосмыслению, что отражалось, в частности, и в толковых словарях той поры. Но потом, к началу XX века, со сменой поколений, сопротивление сникло, совершилось отступление от нравственных устоев народа (прежде всего – в искусстве, а это главное). Понятия гордости и смирения, а также бесчисленное множество других духовно-нравственных понятий, восходящих к церковнославянскому языку, стали безудержно переосмысливаться. Отступление от священных по истокам понятий совершалось одновременно с всеобъемлющим упадком общественной нравственности и в значительной мере предопределяло этот упадок, а в итоге – и падение государственности.

В толковых словарях советской эпохи духовное отступничество, в значительной мере совершившееся до переворота 1917 года, закрепляется. В частности, гордость оказывается, в первую очередь, положительным качеством, а смирение – отрицательным. Однако попытка создать новое государство на основе перевернутых нравственных представлений оказалась безуспешной. Еще не до конца ушли из жизни ученые, писатели и политики, творившие государственный и нравственный переворот, коверкавшие смыслообразовательные установки родного языка, а общество, выстроенное на таком лженравственном основании, уже рухнуло, как колосс, стоявший на глиняных ногах.

Впрочем, и пришедшие на смену заимствованным у западных мыслителей коммунистическим настроениям западные же либерально-капиталистические увлечения оказываются в нравственном отношении чуждыми для России. И сейчас наш народ в очередной раз стоит перед необходимостью сознательного выбора: возвращаться ли к своим духовно-нравственным истокам, а значит и к восстановлению знаний о церковнославянском языке на всех ступенях народного образования, или же до конца искушать судьбу, безвольно наблюдая свое самоуничтожение. По некоторым признакам выбор может быть сделан в пользу жизни.