Митрополит, епископ, сельские батюшки, дивеевские сестры, блаженная и ее келейницы… Их крестный путь был разным, но стояние в вере крепким. И связывала их Дивеевская обитель.

После революции 1917 года в России начались неслыханные гонения на веру. Коснулись они и Серафимо-Дивеевской обители.

В 1919 году Дивеево преобразовали в трудовую артель. Рукодельная артель просуществовала до закрытия монастыря. Скиты и подсобные хозяйства были отняты и разграблены, власти изымали весь выращенный урожай, поэтому сестрам приходилось приобретать на свои средства зерно и картофель для посева. Монахиням не разрешали пользоваться водой с водокачки, и им приходилось ходить пешком на реку. Но в самой обители сестры по-прежнему жили обычным монастырским укладом, храмы еще не были закрыты, богослужения продолжались.

В 1920 году святые мощи преподобного Серафима Саровского были публично вскрыты и через несколько лет переданы в музей атеизма на поругание. Так сам батюшка своей плотью разделил страдание со всей Церковью.

Открылось значение предсказания старца: «Придет время, и мои сиротки в Рождественские ворота, как горох, посыплются»

В 1927 году открылось значение известного предсказания старца Серафима: «Придет время, и мои сиротки в Рождественские ворота, как горох, посыплются» – на праздник Рождества Богородицы безбожная власть начала разгон монашествующих, и в недельный срок монастырь был закрыт. В праздничной проповеди на ранней Литургии епископ Дмитровский Серафим (Звездинский) сказал сестрам: «Монастырь закрывается, но монашества с вас никто не снимает. Сейчас каждой из вас поднесена Чаша – и кто как ее выпьет, насколько достойно? До сих пор вы горели одной общей свечой, а теперь разделяетесь на отдельные маленькие свечечки. Нужно сохранить этот огонь».

Той же ночью епископа Серафима и архиепископа Тамбовского Зиновия (Дроздова; † 1942, священноисповедника), проживавших тогда в Дивееве, игумению, духовенство и старших сестер арестовали, остальные монахини рассеялись по округе. Поселились они в основном в окрестных деревнях и в самом Дивееве, игумения (после освобождения) с некоторыми сестрами – в Муроме. Для большинства из них начался крестный путь исповедничества, многих ждали аресты, ссылки, каторжные работы…

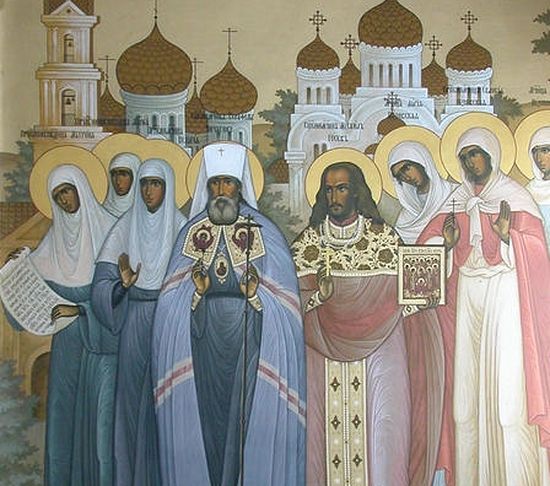

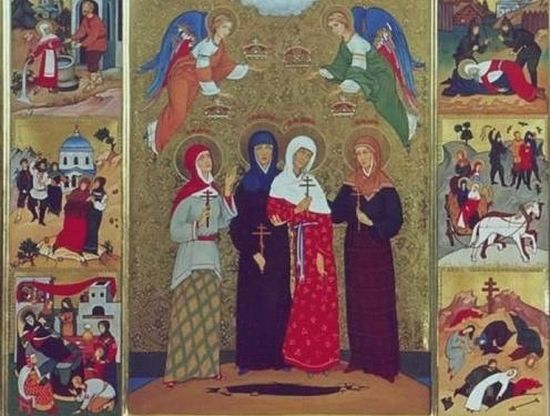

Среди святых, прославленных в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской, в Дивееве особо почитаются шестеро угодников Божиих из числа сестер и духовенства монастыря, а также два архипастыря, чья жизнь Промыслом Божиим оказалась неразрывно связана с обителью, и мученицы, пострадавшие в селе Суворово, что недалеко от Дивеева.

Общее празднование новомученикам и исповедникам Дивеевским совершается в Соборе Дивеевских святых (14/27 июня), в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской (25 января / 7 февраля, если этот день совпадает с воскресным днем, или в ближайшее воскресенье после 25 января / 7 февраля) и в Соборе Нижегородских святых (второе воскресенье сентября).

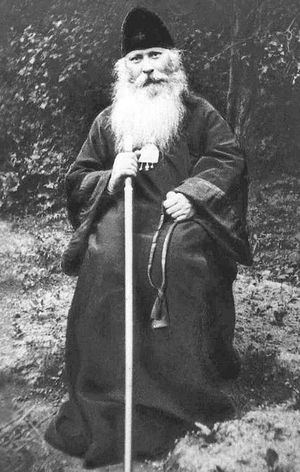

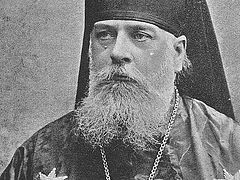

Священномученик Серафим (Чичагов), митрополит

Ленинградский и Гдовский

(память 28 ноября / 11 декабря)

Священномученик Серафим (в миру Леонид Михайлович Чичагов) родился 9 января 1856 года в Санкт-Петербурге. Семья святителя принадлежала к одному из самых знаменитых дворянских родов Костромской губернии.

После встречи со святым праведным Иоанном Кронштадтским в 1878 году все важнейшие жизненные решения будущий митрополит принимал только с его благословения. Вскоре после рукоположения (28 февраля 1893 года) молодой священник Леонид Чичагов захотел посетить Саровскую пустынь – место подвигов преподобного Серафима, тогда еще не прославленного. Он провел там несколько дней в молитве и побывал везде, где подвизался старец Серафим.

Старица передала ему повеление преподобного Серафима: составить «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря»

После Сарова отец Леонид прибыл в Дивеево, где посетил блаженную старицу Пашу Саровскую, которая неожиданно для него передала ему повеление преподобного Серафима на составление «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря». С верой в помощь батюшки Серафима отец Леонид решился издать этот труд, дающий полную картину жизни и подвигов преподобного и значения его для религиозной жизни народа, и поднести императору, чем и будет исполнена воля святого старца.

После смерти супруги, оставив четырех дочерей на попечение доверенных лиц, летом 1898 года отец Леонид принял монашеский постриг с именем Серафим. Он часто бывал в Дивееве. Постоянно ощущавший духовную поддержку преподобного, архимандрит Серафим выступил в Святейшем Синоде с предложением о канонизации Саровского чудотворца. По настоянию государя в августе 1902 года комиссией, куда входил и архимандрит Серафим, было осуществлено предварительное освидетельствование мощей преподобного. Отцу Серафиму была поручена большая часть организационно-хозяйственных мероприятий, связанных с канонизацией. Торжества состоялись в Сарове 17–19 июля 1903 года.

Промыслом Божиим архимандриту Серафиму уготовано было новое церковное служение. 28 апреля 1905 года в Успенском соборе Московского Кремля была совершена его хиротония в епископа Сухумского. С этого времени и до конца его дней архиерейское служение оказывалось для святителя Серафима неразрывно связанным с мужественным стоянием за чистоту православной веры и единство Русской Церкви. Его архипастырскому попечению поручали епархии, где требовались особые труды. С 1906 года он занимал Орловскую кафедру, с 1908-го – Кишеневскую, с 1912-го – Тверскую.

В мартовские дни 1917 года владыка Серафим не стал скрывать свое отрицательное отношение к происшедшим в России переменам. 28 декабря Вероисповедный отдел Тверского губисполкома выдал предписание о высылке архиерея из Тверской губернии. Святейший Патриарх Тихон назначил владыку на Варшавскую и Привисленскую кафедру, находившуюся на территории свободной от власти большевиков Польши, но гражданская и начавшаяся вскоре советско-польская война сделали отъезд невозможным.

ГПУ вменило в вину святителю Серафиму… организацию прославления преподобного Серафима Саровского

21 сентября 1921 года архиепископ Серафим был арестован и помещен в Таганскую тюрьму. Через несколько месяцев его выслали в Архангельск. Проведя около года в ссылке, святитель Серафим вернулся в Москву. В апреле 1924 года он был вновь арестован ГПУ, вменившему ему в вину организацию прославления преподобного Серафима Саровского. В мае, по ходатайству Святейшего Патриарха Тихона, владыку освободили, но потребовали выехать из Москвы. Три года он провел в Воскресенском Феодоровском монастыре около Шуи.

В конце 1927 года святитель покинул обитель, чтобы принять участие в деятельности Временного Патриаршего Священного Синода. 23 февраля 1928 года он был назначен на Ленинградскую митрополию.

К разрешению одной из важнейших задач своего епархиального служения – преодолению «иосифлянского» раскола – митрополит Серафим приступал постепенно, разъясняя в проповедях опасность разделения для канонического единства гонимой Русской Православной Церкви и вступая в переговоры с ведущими представителями «иосифлянского» духовенства. 1 апреля 1928 года владыка благословил во всех приходских храмах города совершить особое молебствование об умиротворении Церкви.

В 1933 году 78-летний митрополит был уволен на покой. Последние годы жизни он провел в двух комнатах загородной дачи недалеко от станции Удельная Казанской железной дороги, продолжая труды над богословскими и аскетическими сочинениями, проводя время в молитвах и приуготовляя себя к встрече со Христом.

В ноябре 1937 года тяжело больного святителя вынесли из дома на носилках и доставили в Таганскую тюрьму. 11 декабря 1937 года он был расстрелян на Бутовском полигоне.

Священномученик Серафим (Чичагов) был причислен к лику святых Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 18–23 февраля 1997 года.

Священномученик Серафим (Звездинский), епископ

Дмитровский

(память 13/26 августа)

Священномученик Серафим (в миру Николай Иванович Звездинский) родился 7 апреля 1883 года в семье единоверческого священника. В 1902 году он неизлечимо заболел, но чудесным образом исцелился по молитве перед образом еще не прославленного старца Серафима Саровского. Этот образ сопровождал владыку Серафима почти всю его жизнь.

26 сентября 1908 года он принял постриг с именем Серафим – в честь преподобного Серафима. По окончании Московской духовной академии трудился в подмосковных духовных школах. Затем получил назначение настоятелем Чудова монастыря.

В 1918 году, когда представители новой власти закрыли Кремль, епископ Арсений (Жадановский) и архимандрит Серафим покинули Чудов монастырь. На полтора года они нашли приют в киновии в лесу близ Серафимо-Знаменского скита, которую устроила для них схиигумения Фамарь, духовная дочь владыки Серафима.

3 января 1920 года в храме Троицкого подворья Святейший Патриарх Тихон совершил епископскую хиротонию архимандрита Серафима во епископа Дмитровского. Архипастырское служение стало претворением в жизнь его любви ко Христу и ближним.

Святитель и в Бутырке совершал Божественную Литургию, исповедовал тех, кто никогда не был на исповеди

12 декабря 1922 года последовал первый арест. После окончания допросов владыку перевели с Лубянки в Бутырскую тюрьму. Епископ Серафим утешал отчаявшихся, поддерживал молитвой. Он и здесь совершал Божественную Литургию, исповедовал тех, кто никогда не был на исповеди, причащал, ободрял. По приговору отбывал два года ссылки в Зырянском крае, где совершал Литургию ежедневно.

По окончании срока ссылки он временно поселился сначала в московском Даниловском монастыре, а затем в Борисоглебской Аносиной пустыни. Через год его вызвали на Лубянку и потребовали покинуть Москву.

Получив назначение выехать на шесть месяцев в Дивеево или в Саров, 17 июля 1926 года владыка Серафим приехал в Дивеево. Ссыльному епископу разрешили служить раннюю Литургию в подвальном храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» под Тихвинской церковью. Чтобы успеть закончить богослужение прежде, чем начнется служба наверху, приходилось начинать Литургию в 4 часа утра.

После службы владыка шел на Святую Канавку, обходя ее, по завету батюшки Серафима, с молитвой Богородице; заходил в ближнюю пустыньку преподобного, перевезенную в Дивеево из саровского леса. Зимой епископ Серафим жил в комнатах Елены Мотовиловой, в корпусе за Канавкой. Однажды ему явилась Сама Пречистая: он видел, как Божия Матерь шла по Канавке.

Осенью 1927 года представители власти объявили о закрытии Дивеевской обители. В ночь на 22 сентября владыка вместе с епископом Зиновием, игуменией Александрой, старшими сестрами и духовенством был арестован и заключен в Арзамасскую тюрьму. 8 октября епископов и игумению освободили, но через несколько дней владык неожиданно вызвали в Москву. Чтобы не быть орудием в руках ОГПУ, отец Серафим подал митрополиту Сергию прошение об увольнении за штат.

Священномученик Серафим обладал непоколебимой верой и силой духа. Он был непримирим к обновленческому расколу, к служителям так называемой «живой церкви». Но и к политическому курсу митрополита Сергия он относился строго. Не учиняя раскола и не примыкая к оппозиции, возглавляемой митрополитом Иосифом, владыка Серафим принадлежал, как и его друг епископ Арсений (Жадановский), к «непоминающим» митрополита Сергия за Литургией.

В апреле 1932 года его вновь арестовали и приговорили к трем годам ссылки в Казахстане, позже перевели на жительство в Уральск, затем в Омск. После ссылки епископ Серафим поселился в Ишиме. Здесь 24 июня 1937 года в числе других духовных лиц он вновь был арестован и приговорен к расстрелу. 26 августа приговор был приведен в исполнение.

Священномученик Серафим (Звездинский) прославлен в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской на юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года.

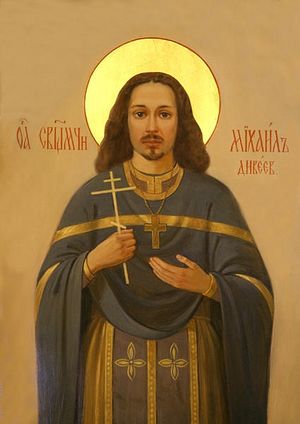

Священномученики Иаков (память 16/29

декабря)

и Михаил (память 7/20 ноября) Гусевы

Братья Иаков и Михаил были сыновьями священника Дивеевского монастыря протоиерея Иоанна Феофановича Гусева, потомка первого священника обители – протоиерея Василия Садовского, которому преподобный Серафим поручил «дивеевских сирот».

Иаков Иванович был рукоположен во священника в 1911 году и назначен сначала в село Худошино, а вскоре в Свято-Никольский храм села Елизарьева, расположенного недалеко от Дивеева. Отца Иакова и его семью елизарьевцы очень любили, особенно нравились батюшкины проповеди, немногословные, но доходившие до сердца каждого. Его дом в трудные годы был полон нуждающимися в крове родственниками.

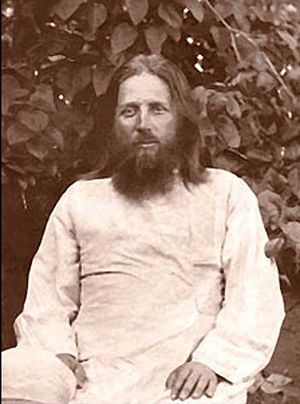

Михаил Иванович учился в Варшавском университете на врача, священником стал по благословению своего отца. В Дивеевском монастыре начал служить после рукоположения в 1913 году.

Советская власть установилась в тех краях в феврале 1918 года, а весной 1919-го провели передел земли. Земля делилась по едокам и только на тех, кто ее обрабатывал. Тогда же батюшки, как служители религиозного культа, были лишены избирательных прав.

Священник Михаил Гусев с супругой. 1912 год.

Священник Михаил Гусев с супругой. 1912 год.

Дивеевская монахиня Серафима (Булгакова) писала о братьях-священниках: «Они оба родились около монастыря, любили монашенок как родных, и им хотелось, чтобы побольше нас было в Елизарьеве… Службы в Елизарьеве были только по воскресениям и по праздникам, да накануне сорокоусты, но, чтобы утешить нас, отец Иаков служил гораздо чаще. Мы пели и читали на клиросе в будни… Вместе с нами [они] переживали лишение монастыря и всячески нас поддерживали и духовно, и даже материально». Чуть позже братья благословили перевезти из села Пузо и Дивеевскую блаженную Марию Ивановну (Федину).

Вскоре отца Михаила назначили настоятелем храма святителя Николая в Кулебаках, где был крупный металлургический завод. Батюшка отличался добросердечием, справедливостью, пользовался любовью и уважением прихожан и соседей, продолжал помогать сестрам разоренной Дивеевской обители, не забывал детей арестованных священнослужителей.

Отец Михаил передал жене записку: «Не плачь, не ропщи – тому времени быть. На нас сбылись слова Спасителя»

Перед вторым арестом отца Михаила дважды вызывали в НКВД и предлагали отречься от сана. 31 августа 1937 года он был арестован и обвинен в организации «контрреволюционной церковно-фашистской группы». Перед арестом батюшка оставил жене записку: «Не плачь, не ропщи – тому времени быть. На нас сбылись слова Спасителя». Во время допроса отец Михаил категорически отвергал все обвинения.

Протоиерей Михаил Гусев был расстрелян в Горьком 20 ноября, накануне дня своего ангела – Собора архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.

Отец Иаков постоянно терпел притеснения со стороны властей. В 1930 году он был арестован и заключен под стражу в Горьковскую тюрьму. Дом был изъят. В 1931 году его снова арестовали и «раскулачили». Через четыре года последовал новый арест. Батюшку обвинили в подстрекательстве прихожан к сбору подписей «за неотдачу церкви под зернохранилище». 20 ноября 1937 года, в день расстрела его брата, отца Иакова арестовали прямо в храме и, не позволив зайти домой, увезли в Арзамасскую тюрьму. Как и отец Михаил, на допросе он держался достойно и мужественно, обвинения отверг.

2 декабря последовал приговор: расстрелять, имущество конфисковать. На выписке из протокола стоит запись: «Расстрелян в Горьком 29 декабря 1937 года».

Отцу Михаилу было 47, отцу Иакову – 50 лет. Семьи братьев-новомучеников долгое время не знали об их судьбе, лишь в 1950-х годах они получили ложные сообщения об их смерти по причине болезни.

Священномученики Михаил и Иаков Дивеевские причислены к лику святых 6 октября 2001 года и 30 июля 2003-го соответственно.

Преподобномученицы Пелагия (память 21 октября / 3

ноября)

и Марфа (память 13/26 апреля) (Тестовы)

Преподобномученицы Марфа и Пелагия были сестрами, родились в бедной крестьянской семье в деревне Арга Тамбовской губернии и обе решили посвятить жизнь служению Господу. В 1901 году в возрасте 14 лет младшая сестра Пелагия поступила в Дивеево, а вскоре за ней последовала и старшая.

В конце лета 1919 года монастырю, преобразованному в трудовую артель, было предложено послать часть монахинь на уборку полей, принадлежавших семьям красноармейцев. Монастырский совет справедливо указал, что сестры истощены голодом, идти на полевые работы не могут, да и свой урожай не убран. Инокиня Пелагия несла послушание портнихи и косца, была членом совета и «заведующей рабочими силами монастыря». Она пыталась защитить сестер и отказалась исполнить требования представителя власти, за что была арестована и приговорена к трехлетнему заключению.

Для расследования «контрреволюционности» обители в Дивеево была послана комиссия, которая установила невиновность инокинь. Сестры были освобождены, совет монастыря восстановлен в своих правах. Под видом артели обитель просуществовала еще восемь лет.

После ликвидации монастыря, как и другие дивеевские сестры, находившие пристанище у верующих, Пелагия и Марфа стали жить при храмах. Инокиня Марфа поселилась в сторожке при церкви села Развилье Борского района, а инокиня Пелагия – при церкви села Воробьева Арзамасского района. В их дальнейшем жизненном пути есть очень много общего, хотя больше они не встречались. Главным занятием матушек было чтение в храме и молитва. Верующие с уважением относились к сестрам, приходили просить совета и молитв о себе и близких. Они помогали матушкам выжить, делясь с ними продуктами и деньгами.

Независимо друг от друга, обе сестры были арестованы в ноябре 1937 года по обвинению в контрреволюционной агитации и антисоветской деятельности. На допросах они давали прямые и ясные ответы, виновными себя не признали. Через три недели, 13 и 14 декабря, инокини были приговорены к заключению в Карагандинский исправительно-трудовой лагерь (в Казахстане) сроком на 8 лет.

Новомученицы не знали, что отбывают срок в одном лагере. Им так и не довелось встретиться

Новомученицам так и не довелось встретиться: лагерь большой, пункты назначения сестер не совпадали. Вряд ли они даже знали о том, что находятся рядом друг с другом. Обе использовались на общих работах. Несмотря на изнуряющий каторжный труд и тяжкие болезни, они добросовестно работали, терпеливо неся свой крест ради Господа. Даже лагерное начальство отмечало хорошее качество работы каждой из сестер, бережное отношение к инструментам и выполнение трудовых норм.

Лагерь стал последним местом их земной жизни, последним испытанием верности и любви к Богу. Инокиня Марфа прожила в лагере три года. Измученная болезнями и трудами, она скончалась в лагерной больнице 26 апреля 1941 года от декомпенсации сердечной деятельности и была похоронена на кладбище лагерного пункта Спасский. Матушка Пелагия скончалась в лагерной больнице от рака 3 ноября 1944 года и была погребена на лагерном кладбище у поселка Жартас.

Имя преподобномученицы Пелагии включено в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской 6 октября 2001 года, а преподобномученицы Марфы – 7 октября 2002 года.

Преподобномученица Ксения (Черлина-Браиловская; память 2/15 сентября)

Преподобномученица Ксения (Черлина-Браиловская)

Преподобномученица Ксения (Черлина-Браиловская)

После революции и разорения Дивеева матушка Ксения поселилась в селе Александро-Воронцовское Тверской губернии. В 1933 году ее арестовали и приговорили к 8 годам лагерей по обвинению в «участии в контрреволюционной монархической организации». Ее отправили в Коктун-Кульское отделение Карагандинского лагеря НКВД, где она работала телятницей.

В доносе говорилось: «Черлина ходила служить панихиду на казачьи могилы за погибших людей…»

В августе 1937 года монахиня Ксения была арестована в лагере на основании доноса: «Черлина ходила служить панихиду на казачьи могилы за погибших людей. Среди з/к говорила, что мы, Божии люди, должны молиться за память павших, а антихристовой агитации, т.е. советской, мы не должны слушать, наших людей сейчас судят, мы сейчас все Богу преданы, должны терпеть, и Бог нам поможет». В обвинительном заключении говорится: «Состояла в к[онтр]р[еволюционной] группе, которая устраивала нелегальные моления на сопках, где выложили из камней крест, а[нти]с[оветская] агитация, ходила служить панихиду за погибших людей, к/р агитация пораженческого характера».

Виновной себя матушка не признала. 10 сентября 1937 года ее приговорили к расстрелу. Через пять дней приговор был приведен в исполнение.

Монахиня Ксения причислена к лику новомучеников и исповедников Церкви Русской на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2000 года.

Преподобноисповедница Матрона (Власова; память 25 октября / 7 ноября)

Преподобноисповедница Матрона родилась в 1889 году в селе Пузо Нижегородской губернии (ныне Суворово) в крестьянской семье. Шести лет от роду она осталась сиротой и была отдана на воспитание в Серафимо-Дивеевский монастырь. У отроковицы обнаружились способности к рисованию, и ее послушанием стало иконописание. 32 года инокиня Матрона прожила в обители в послушании и молитве – до ее закрытия в 1927 году.

Вместе с тремя дивеевскими сестрами матушка поселилась в селе Кузятове Ардатовского района. Монахини прислуживали в храме, зарабатывали рукоделием. В апреле 1933 года их арестовали по обвинению в антисоветской агитации. 21 мая инокиня Матрона была приговорена к трем годам заключения в Дмитровском лагере Московской области, который считался одним из самых тяжелых.

После отбытия срока заключения она устроилась при церкви в селе Веригине Горьковской области и исполняла обязанности певчей, сторожа и уборщицы. 10 ноября 1937 года матушку арестовали во второй раз, обвинив в принадлежности к «контрреволюционной церковно-фашистской организации». На допросе она отказалась давать показания и не признавала себя виновной.

Инокиню Матрону приговорили к 10 годам заключения в Карлаге, где она трудилась в больнице уборщицей. Начальство отмечало ее добросовестную работу и скромное поведение. После освобождения она поселилась в селе Выездном близ Арзамаса (сейчас здесь один из дивеевских скитов). Главным ее занятием по-прежнему было служение в храме.

19 октября 1949 года матушку вновь арестовали по материалам старого дела (1937 года) и отправили в ссылку в Казахстан. Ее обвинили в проведении «вражеской работы», пытались заставить оговорить священника церкви с. Веригина, но усилия следователей ни к чему не привели. В деле даже имеется справка о том, что «лиц, скомпрометированных показаниями арестованной Власовой М.Г., в следственном деле не имеется».

В общей сложности преподобноисповедница Матрона Дивеевская провела в лагерях 17 лет

В общей сложности преподобноисповедница Матрона Дивеевская провела в лагерях 17 лет. Ее брат Андрей в 1954 году написал ходатайство о помиловании сестры. Последние годы жизни она проживала в родном селе Пузо в семье брата.

Инокиня Матрона была очень смиренной, тихого нрава. Большую часть дня она молилась. Храм был закрыт, и службы дивеевскими сестрами «правились» по домам, несмотря на многие запрещения и преследования.

Матушка мирно скончалась 7 ноября 1963 года. Ее похоронили слева от могил мучениц Евдокии, Дарии, Дарии и Марии Пузовских. 6 октября 2001 года решением Священного Синода инокиня Матрона (Власова) причислена к лику святых. Мощи преподобноисповедницы обретены 5 сентября 2007 года. Ныне они покоятся в Казанском соборе Дивеевского монастыря.

Святые мученицы Пузовские Евдокия Шейкова, Дария

Тимолина,

Дария Сиушинская и Мария

(память 5/18 августа)

Родилась Евдокия Шейкова (иногда пишут Шикова) 11/24 февраля 1856 года в селе Пузо в семье крестьян. Рано осталась сиротой, воспитывалась в семье дяди, который был церковным старостой. Дуня была очень благочестива, много ходила по святым местам, бывала в Саровской и Дивеевской обителях. С юных лет она немного юродствовала: круглый год ходила в теплой шали и зипуне, терпеливо переносила насмешки и побои. В 20 лет Дуня сильно заболела и уже не вставала. К ней приходили девушки – хожалки, которые ухаживали за ней. Вместе с ними блаженная создала некое подобие иноческой общины.

У Евдокии было пять послушниц. Три из них – Дария Тимолина, Дария Сиушинская и Мария – пострадали вместе с ней, а другие смогли свидетельствовать о жизни и страданиях мучениц.

Блаженная Евдокия вела строгую подвижническую жизнь, приучала к тому же и своих послушниц. Она несла подвиг юродства Христа ради. Еще при жизни Господь сподобил ее дара прозорливости и исцелений. Матушка очень любила с послушницами и с приходившими к ней петь церковные песнопения, много молилась. Знавшие подвижницу сельчане почитали ее как старицу.

Мученица Дария Тимолина пришла к блаженной вопреки воле родителей. Ни побои, ни угрозы, ни то, что родные просватали ее и насильно увели домой, не могло заставить девушку отказаться от несения подвига у Дуни. 20 лет, до самого ареста, она не выходила из Дуниной кельи: ни в церковь, ни к родным (причащались они на дому). Дария была большая постница, от Дуни все принимала с радостью, даже когда та ее ругала. Дух у нее непрестанно горел к Богу. К моменту расстрела ей было 40 лет.

Мученица Дария Сиушинская непрестанно молилась Иисусовой молитвой. Когда еще была в миру, проходила каждый день Псалтирь – всю, без отдыха, стоя на ногах. Была очень смиренна. У Дуни она прожила три года. На момент казни ей тоже было 40 лет.

Мученица Мария прежде была замужем. После того как ей явился святитель Николай Чудотворец и исцелил, она пошла странствовать. К Дуне пришла также по велению святителя. Мария служила Дуне семь лет, была смиренна, как ребенок. Ради Господа она ушла от мужа, которого любила, и своего имени и фамилии никому не открывала, чтобы муж и родные не нашли ее. В последний год у Марии сильно болела нога, она с трудом передвигалась. Зная, что их убьют, подвижница, как и другие хожалки, добровольно пришла разделить участь своей наставницы.

Безбожники непрерывно били блаженную Дуню больше суток, сменяя друг друга

Святую Евдокию и ее келейниц арестовали в августе 1919 года. Безбожники непрерывно били Дуню больше суток, сменяя друг друга. Никого к ней не пускали. Когда побои прекратились, старица упросила солдата позвать священника. За два часа до мученической кончины Дуня и ее верные послушницы исповедались и причастились.

Несмотря на суровость подвигов мученицы Евдокии, на кажущуюся строгость и чрезмерную требовательность к окружающим, люди трепетно относились к ней и даже своими телами старались закрыть ее от побоев, когда блаженную везли на казнь.

И в день смерти, и позже Господь прославлял Своих угодниц многими чудесами.

Расстреляли их 18 августа 1919 года и погребли в одной могиле.

В августе 2000 года на юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви Евдокия, Дария, Дария и Мария Пузовские были прославлены в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской. После прославления мощи святых мучениц были подняты и ныне почивают в Успенском храме села Суворово. Ежегодно в день их памяти сюда стекаются многочисленные паломники и духовенство.

Тропарь новомученикам Дивеевским общий, глас 5-й

Ликует ныне земля Российская в прославлении новых мученик своих, ихже обитель Дивеевская изведе, иже верою, терпением и кротостию первым христианом уподобилися суть и ныне молятся о спасении душ наших

Жития святых "живые", некоторые прочитывала с мурашками по телу.

Святые новомученники, молите Бога о нас. Наставте меня, и семью мою в смирении познать и принять Священное писание.

Что бы жизнь моя и близких текла по воле Божьей.

Простите нас, все новомученники.