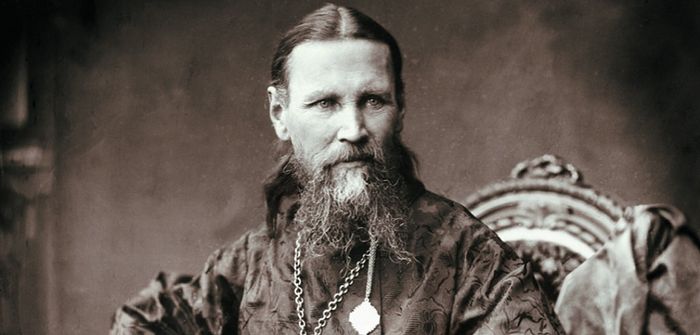

Конец XIX и начало XX в. отмечены в истории России многими замечательными судьбами и великими свершениями, но, пожалуй, самое необыкновенное из них – это праведная жизнь и поразительные чудотворения, совершенные святым праведным Иоанном Кронштадтским (Сергиевым). 14 июня – День прославления святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Сергиев род

В глухую осеннюю ночь на 19 октября 1829 г. у Летовских холмов, которые пять тысячелетий назад были берегами великой реки, в роду священнослужителей Сурского прихода, в семье бедного сельского дьяка Ильи Сергиева родился первенец, которому суждено было просиять для всей России еще при земной жизни.

Будучи уже известным по всей России молитвенником и чудотворцем, Иоанн Кронштадтский построит в родной Суре каменный храм.

«Кому суждено Богом создать этот величественный храм?! – скажет он на освящении. – Не человеку, отличающемуся знатным родом, или званием, или богатством, но человеку неродовитому, сыну бывшего сельского причетника, служившего в этом же селе, в котором, по крайней мере, три с половиною столетия преемственно в разное время священствовали иереи из рода Сергиевых!»

Ум раскрылся

Когда ему было шесть лет, он увидел Ангела, блиставшего небесным светом, и даже испугался. Но Ангел успокоил его, сказав, что он – его Ангел Хранитель и всегда будет стоять рядом с ним.

«Святой Ангел Хранитель ежедневно и ежечасно наставляет меня на путь спасения, – запишет Иоанн Кронштадтский в дневнике многие годы спустя. – Я это вижу сердечными очами, ощущаю и благодарю Бога и приставника Божия».

Приход храма, где служил псаломщиком Илья Михайлович Сергиев, был бедным. Тем не менее родители верили в своего первенца, и в 1839 г., когда ему пошел 10-й год, они собрали последние деньги и определили сына в Архангельское приходское училище.

Первые месяцы, проведенные здесь, – едва ли не самые печальные в жизни будущего Всероссийского батюшки. Мальчик с трудом читал, да и память у него оказалась неважной. Он не мог выучить уроков, и его осыпали насмешками учителя и сверстники.

Когда все засыпали, Иван вставал на молитву. Чаще всего он молился, чтобы дал ему Бог свет разума на утешение родителям. Вот и в тот вечер – по-прежнему ничего не мог он уразуметь из пройденного, ничего не помнил из сказанного учителем. Упав на колени, принялся горячо молиться мальчик. Он не помнил, долго ли пробыл в таком положении, но вдруг точно потрясло его всего. И хотя не прозвучали слова «Еже просил еси, имаше восприяти!» – точно завеса упала с глаз, раскрылся ум в голове, и мальчику ясно представился урок, отчетливо вспомнил он все, что говорил учитель. И так легко, так радостно стало!

Едва рассвело, Иван вскочил с постели, схватил книгу, и в слабом рассветном свете – о счастье! – он действительно легко прочитал заданный текст и не только все понял, но – будто очистилась от шелухи память – готов был слово в слово пересказать прочитанное.

Все понимал он теперь и на уроке в классе. И так и пошло дело. К концу учебы Иван Сергиев был уже первым учеником в училище.

Пророческий сон

Еще со времен учебы в Архангельске, когда семинарист Иоанн Сергиев пешком добирался на летние каникулы в Суру, у него появилось привычка размышлять и молиться под открытым небом.

«Идешь сотни верст пешком, сапоги в руках тащишь: потому вещь дорогая. Приходилось идти горами, лесами; суровые сосны высоко поднимают стройные вершины. Жутко. Бог чувствуется в природе. Сосны кажутся длинной колоннадой огромного храма. Небо чуть синеет, как огромный купол. Теряется сознание действительности. Хочется молиться, и чужды все земные впечатления – и так светло в глубине души…»

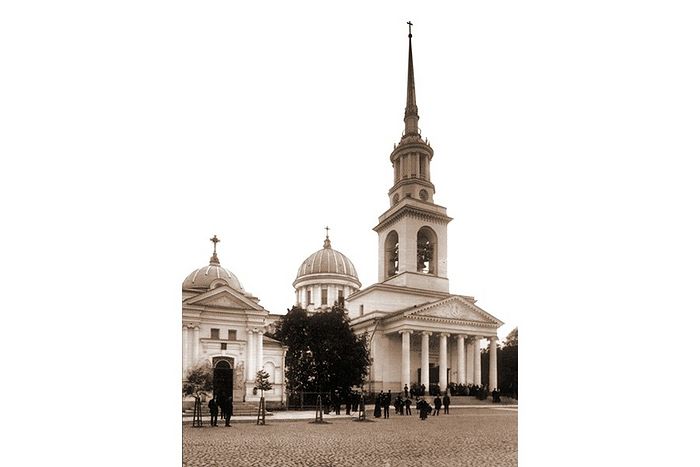

Во время учебы в Санкт-Петербурге, где можно было прогуливаться по академическому саду, привычка совершать молитвенное правило под открытым небом только окрепла. Однажды после такой прогулки Иоанну приснился удивительно ясный – можно было разглядеть все детали и все подробности – сон. Увидел он себя в священнических ризах, посреди огромного величественного собора. «Где я?» – задался он вопросом. И ему было открыто, что он находится в соборе во имя святого Андрея Первозванного, в городе Кронштадте. Медленно, все еще во сне, вошел Иоанн северными дверьми в алтарь и вышел южными.

Этот сон Иоанн увидел накануне завершения своей учебы. В 1855 г. он получил в Санкт-Петербургской духовной академии степень кандидата богословия и должен был решать: или принимать монашество и идти служить в монастырь, или остаться в миру, но тогда, чтобы получить место священнослужителя, необходимо было вступить в брак.

В канцелярии академии подсказали, что ключарь Кронштадтского собора во имя Святого апостола Андрея Первозванного протоиерей Константин Несвицкий по старости должен был уйти на покой, и наиболее желанным заместителем ему мог бы стать человек, который женился бы на его дочери Елизавете.

Удивительно было, что Иоанн Сергиев с Елизаветой Несвицкой оказался знаком. Еще более поразило его прозвучавшее прямо из пророческого сна название собора. Он отправился тогда в Кронштадт, пришел в Андреевский собор – и последние сомнения рассеялись. Этот собор он и видел во сне…

Через несколько недель Иоанн Ильич Сергиев сделал предложение Елизавете Константиновне Несвицкой и 12 декабря 1855 г. был хиротонисан во иерея к Андреевскому собору Кронштадта. Более полувека, до самой своей кончины, служил он здесь.

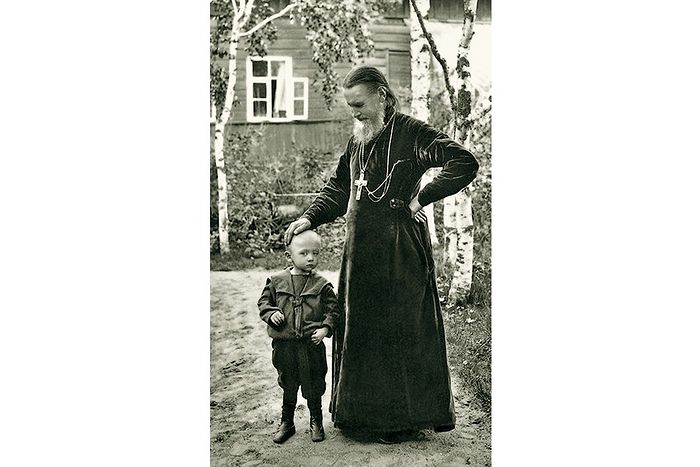

Кронштадт был тогда не только крепостью, защищавшей морской вход в столицу Российской империи, но и местом административной ссылки из Петербурга нищих и бродяг. Люди эти ютились в землянках и лачугах на окраинах города. Сюда, в царство беспросветной нужды, грязи, болезней и пьянства, и отправился со своей евангельской вестью молодой священник.

«Нужно чтить и любить в каждом человеке образ Божий, не обращая внимания на его грехи, Бог един свят и безгрешен; а как Он нас любит, что Он для нас сотворил и творит, наказуя милостиво и милуя щедро и благостно! – говорил он. – Не нужно смешивать человека, этот образ Божий, со злом, которое в нем, потому что зло есть только случайное его несчастье, болезнь, мечта бесовская, но существо его – образ Божий, все-таки в нем…»

Дневник

О том великом деле, которое изо дня в день совершал Иоанн Кронштадтский, можно прочитать в его дневнике, который он вел до последних дней жизни.

«Не истреблять этой книги и по смерти моей, – записал он 14 декабря 1856 г. на внутренней стороне переплета дневниковой тетради. – Может быть, кто-нибудь найдется подобный мне по мыслям и по чувству и покажет свое глубокое сочувствие написанному в этой книге, если не всем, чего я и не смею надеяться… то, по крайней мере, некоторым местам ее».

Слова достаточно обычные в предисловии к завершенному труду, но помещать их перед пустой тетрадью, в которой еще только будет описана «борьба с помыслами и страстями, покаянные чувства, тайные молитвы ко Господу и благодарные чувства за избавления от искушений, скорбей и напастей» – странно.

Но это для обычного человека странно.

Иоанн Кронштадтский – святой. Он берется за написание своего дневника и твердо знает наперед, о чем будет он, потому что точно знает и предстоящую ему жизнь, поскольку намерен совершить ее целиком по Воле Господней, а Воля эта уже открыта ему.

Этот необыкновенный дневник был еще при жизни Иоанна

Кронштадтского издан под заглавием «Моя жизнь во

Христе» и стал истинной школой духовной жизни для

многих русских людей.

«Когда смущает тебя и повергает в уныние сердце твое

злоба людей, вспомни, как беспредельно любит тебя

Всемогущий и Всеправедный Господь Бог, Который до времени

терпит злобу и потом во время свое достойным образом

наказывает ее. Ты не можешь справиться с собою, со своим

языком, с одним членом своего тела. Посуди поэтому, каков

Тот, Кто правит целым миром, Кто держит его в таком

изумительном порядке, Кто управляет всем родом

человеческим, злобным, развращенным, готовым всегда к

тому, чтобы истреблять друг друга, и между тем более

благоденствующим под Его державою, чем бедствующим. Как Он

всесилен и премудр в управлении таким разнородным

множеством! Положись же на Него

совершенно…»

Эту удивительную книгу и читал перед своей мученической

кончиной последний русский император Николай II в

Екатеринбурге.

Медная мелочь

Иоанн Кронштадтский всегда одаривал нищих мелкими монетами и, выходя из дома, каждый раз разменивал в ближайшей лавке купца Петрова крупную ассигнацию на медь. Так он делал изо дня в день несколько лет подряд. Однако покупателей у Петрова становилось с каждым днем все больше, и ему было досадно отвлекаться от обслуживания их и терять время на счет пятаков и копеек.

«Шел бы ты себе в другое место за мелочью! – однажды подумал Петров в сердцах. – Надоел, право, со своими нищими». Батюшка только внимательно посмотрел на него и ничего не сказал, но с этого дня разменивать деньги в лавку больше не заходил. И как-то так получилось, что и торговля пошла на убыль.

Петров пожаловался приятелю. «А что, отец Иоанн все по-прежнему к тебе ходит за мелочью?» – спросил тот. «Нет, – сказал Петров. – Что-то перестал ходить, давно уже его у меня не видно». Приятель задумался. «Не обидел ли ты батюшку чем-нибудь? Почему он перестал ходить к тебе?» Тут лавочник и вспомнил последнее посещение отца Иоанна и свою досаду на него.

Не откладывая дела, он отправился к батюшке. «Что случилось? – спросил его отец Иоанн. – Я ведь больше не отвлекаю тебя от торговли». Тут Петров бросился ему в ноги. «Батюшка, простите!» – воскликнул он. «Встань! – сказал отец Иоанн. – Не меня ты обидел, а моих бедняков, моих нищих, а с ними Бог. Я не сержусь на тебя, но и ты не отворачивайся от просящего, если можешь помочь ему чем-нибудь! Тогда и Господь от тебя не отвернется».

Отец Иоанн отслужил по просьбе лавочника молебен и снова стал разменивать у него на медь ассигнации, и постепенно торговля у Петрова опять наладилась.

Бесов батюшка тоже видел

Однажды отец Иоанн ехал с игуменьей Леушинского женского монастыря Таисией в коляске по набережной реки Невы. Около Николаевского моста они поравнялись с похоронной процессией. «Как страшно умирать пьяницам!» – перекрестившись, сказал отец Иоанн. «Вы знали покойного? – спросила игуменья, полагая, что батюшка говорит о пьянстве покойника, узнав кого-то из родственников, шедших за гробом. «Нет, – ответил отец Иоанн. – Я вижу этих людей в первый раз». – «А почему вы решили, что покойный пил?» – «Я вижу, матушка, бесов, радующихся о погибели души пьяницы…»

Бесы русской революции

Не только бесов пьянства ясно различал Иоанн Кронштадтский своим просветленным молитвами и самозабвенным служением Богу зрением…

Ясно видел он и бесов революции. «Отчего многие русские интеллигенты ненавидят Россию? Отчего желают ей зла и злорадствуют о ее неудачах? – спрашивал он. – Оттого что они отвергли учение матери своей – Церкви… Дети и юноши вообразили сами себя начальниками и вершителями своей судьбы; браки потеряли для многих всякое значение, и разводы по прихоти умножились до бесконечности; многие дети покинуты на произвол судьбы неверными супругами; царствует какая-то бессмыслица и произвол…»

Однажды во время литургии в Андреевском соборе, выйдя из Царских врат с Чашей со Святыми Дарами, отец Иоанн Кронштадтский увидел студента, который закуривал папиросу от лампады перед иконой Спасителя. Какое-то помрачение напало на окружающих. Все видели совершающееся богохульство, но остолбенение сковывало члены, и никто не мог сдвинуться с места. «Что ты делаешь?!» – обращаясь к негодяю, спросил Иоанн Кронштадтский. Студент вместо ответа подскочил к батюшке и так сильно ударил его по уху, что Святые Дары расплескались по каменному помосту.

Отец Иоанн перекрестился. «Ударь меня еще раз!» – сказал он. Слова батюшки своим евангельским отзвуком прорвали обмороченность, сковавшую народ. Очнувшись, прихожане схватили мерзавца и не позволили ему нанести второй удар святому.

Камни с помоста, на которые попали Святые Дары, были потом вынуты и брошены в море.

Благословение будущим мученикам

5 декабря 1908 г. его навестили митрополит Московский и Коломенский Владимир, епископ Саратовский Гермоген и епископ Орловский Серафим. Сопровождал их московский протоиерей Иоанн Восторгов.

Иоанн Кронштадтский около двух часов беседовал наедине с гостями. Подробности этой беседы не известны, но известны судьбы последних собеседников Всероссийского батюшки. Всем им суждено было принять мученический венец.

Первым в этом скорбном списке оказался митрополит Киевский и Галицкий Владимир (в 1915 г. митрополит Московский Владимир был переведен в Киев. – Ред.). «Я никого и ничего не боюсь, – сказал он незадолго до своей мученической кончины. – Я во всякое время готов отдать жизнь свою за Церковь Христову и веру православную, чтобы только не дать врагам ее посмеяться над нею. Я до конца буду страдать, чтобы сохранилось православие в России». 25 января 1918 г., когда его уводили на расстрел, митрополит был спокоен, словно шел служить литургию…

«Народ наш совершил грех, – сказал тогда протоиерей Иоанн Восторгов, – а грех требует искупления и покаяния. Для искупления прегрешений народа и побуждения его к покаянию всегда требуется жертва. И в жертву всегда избирается лучшее, а не худшее. Вот где тайна мученичества старца-митрополита». Слова эти были сказаны на Поместном Соборе, их можно отнести и к самому Иоанну Восторгову, которого чекисты расстреляли 23 августа 1918 г. недалеко от московского Братского кладбища.

А за два месяца до этого, 29 июня 1918 г., большевики утопили в Туре епископа Тобольского и Сибирского Гермогена…

Почти на два десятилетия переживет их митрополит Серафим, употребивший эти годы для трудов во имя спасения разрушаемой большевиками Русской Православной Церкви, но 11 декабря 1937 г. и он нашел мученический венец на Бутовском полигоне под Москвой.

Вот так сложились судьбы новомучеников Российских, приехавших в Кронштадт проститься со святым праведным Иоанном Кронштадтским.

После той уединенной беседы на глазах у всех были слезы. «Я могу покойно умереть, зная, что вы будете продолжать мое дело, будете бороться за православие, на что я вас и благословляю…» – сказал, расставаясь с ними, святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Исчезнувшая гробница

Те люди, с которыми боролся Иоанн Кронштадтский, пришли после революции к власти и, не имея возможности отомстить самому Всероссийскому пастырю, всю свою лютую ненависть обрушили на память о великом чудотворце. Не выпала из поля зрения новых властей и гробница Всероссийского батюшки.

«Рабочие завода «Электрик» в прошлом году взяли для себя дом общежития Иоанновского монастыря, – писала 24 мая 1924 г. «Красная газета». – Дом черной своры тунеядцев превратился в красную казарму тружеников. Все бы хорошо, да не совсем. Черные тени иоаннитов и белые платочки иоанниток все еще витают около бывшего монастыря. Там в подвале лежит их батя – Иоанн Кронштадтский. Там, по-ихнему, его мощи, а потому они и ходят туда плакаться и лизать пыльные стены подвала. Не пора ли разрушить старое гнездо черных ворон?»

Родственники Иоанна Кронштадтского обратились в губисполком с ходатайством о разрешении перезахоронить «тело гражданина РСФСР И.И. Сергиева» на Смоленском кладбище. Начали даже собирать деньги на перезахоронение, но ни в 1924 г., ни в 1925-м, хотя к делу подключилось ГПУ, никаких действий, связанных с перезахоронением ставшего «гражданином РСФСР» Иоанна Кронштадтского, предпринято не было.

Церковное и монастырское здания были отданы в аренду Государственному научно-мелиоративному институту, началось капитальное – снимали кресты и колокола – переустройство, но вопрос с могилой Иоанна Кронштадтского так и оставался нерешенным. Предлагали замуровать ее, заложив проходы кирпичами, но жалко было хорошего подвального помещения с бетонированным полом, а кроме того, получалось, что тогда придется замуровать и часть труб парового отопления.

В результате на заседании малого президиума губисполкома 26 февраля 1926 г. было «без занесения в протокол» принято компромиссное решение: «помещение гробницы Иоанна Кронштадтского замуровать и спустя два–три месяца гроб опустить ниже на два–три аршина, а пол над могилой забетонировать». Но и во времена самых лютых гонений на Церковь верующие помнили о гробнице отца Иоанна и приходили к стенам бывшей Иоанновской обители.

Над окном усыпальницы был начертан православный крест; крест этот много раз смывали, пока – неведомо как – крест не оказался высеченным на граните цоколя над окном. Возле этого погрузившегося в гранит креста возжигали свечи и клали цветы.

Чудотворец

Чудеса, совершенные Всероссийским батюшкой, начали записывать еще при его жизни. А.А. Зыбин, создавший одну из первых биографий Иоанна Кронштадтского, после публикации ее взялся вести в «Петербургском листке» специальную рубрику «По молитве отца Иоанна Кронштадтского», материалы которой появлялись в газете дважды в месяц на протяжении многих лет. «Имея счастье состоять в близких отношениях к почтенному пастырю, я имел возможность точно проверить все сообщаемые мною факты, а некоторые из них, то есть факты исцелений по его молитве, наблюдать лично», – сообщал А.А. Зыбин.

Достоверно известно, что в пору всероссийской известности к отцу Иоанну ежедневно приходили сотни телеграмм и писем, которые батюшка физически не мог прочесть. Каждый день перед литургией батюшка заносил эти охапки писем и телеграмм в алтарь и, положив их на Престол, дерзновенно просил: «Господи, помяни всех, заповедавших меня о них молиться!» И происходило чудо: прозревали слепые, недужные получали исцеление.

С годами число чудес, совершенных по молитвам Иоанна Кронштадтского и по молитвам к нему, еще более увеличилось, и свидетельства о них можно найти не только в церковной литературе, но и в книгах по истории, в воспоминаниях известных исторических деятелей. Продолжают совершаться чудеса по молитвам к святому праведному Иоанну Кронштадтскому и в наше время.