Часть 1: А в душе – улыбка

Пока душа почившего недавно в Грузии архимандрита Антония путешествует где-то там по райским обителям, где действительны уже совсем другие паспорта, мы вспоминаем, как же было с ним здорово здесь, где пока все мы отбываем еще свои епитимии, – на земле. Продолжаем публикацию воспоминаний послушника Сретенского монастыря Иоанна Шевчука о новопреставленном.

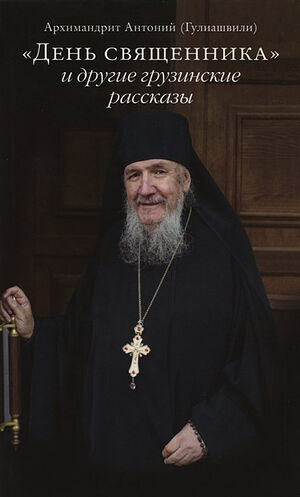

Архимандрит Антоний (Гулиашвили) с фотографиями отца Иоанна (Крестьянкина)

Архимандрит Антоний (Гулиашвили) с фотографиями отца Иоанна (Крестьянкина)

А иначе чего и кричать-то?

Для нас всех, сретенской молодежи, отец Антоний при всем его грузинском колорите был еще и олицетворением традиций печерского старчества – тем, кто перенял его дух, опыт, более 40 лет окормляясь у отца Иоанна (Крестьянкина).

Внимание к людям, молитва, эти огроменные синодики… И что-то такое неуловимое во всем его облике. Это точно: чадо. То есть тот, кто рожден в духе отца Иоанна. А у батюшки Иоанна, известно, был дух любимейшего ученика Христова – апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

А иногда – взгляд! Посмотрит – ну точно отец Иоанн. И – столько любви, что вот тоже любящий и любимый ученик Христов. И батюшка Иоанн на тебя будто смотрит – жив в его опыте. И вместе с тем ты чувствуешь эту силу любви, сохраняющей нас всех для вечности.

Отец Антоний все время говорил про отца Иоанна:

– Это святой человек. Вы доживете, его прославят в лике святых. И он будет великим святым нашего времени. Вы доживете, я не доживу. Но для меня он уже святой. Он уже с Богом, мой молитвенник перед Богом.

В келье мы отцу Антонию повесили портрет отца Иоанна (а дома в Грузии у него целых несколько портретов батюшки прямо перед кроватью висели), еще какую-то батюшкину цитату примостили. И этот грузинский витязь постоянно к нему обращался.

– Отец Иоанн, ну где же ты? Ты видишь, как мне трудно?! – просто крики души раздавались. И ответ получал – а иначе чего и кричать-то?

Топливо от отца Иоанна, чтобы газовать в жизнь вечную

Отец Антоний и про Печоры рассказывал: приехал как-то раз «на заправку» – как над ним там смеялись (он обмолвился было при тамошних монахах, что к отцу Иоанну «подзаправиться» является и потом, мол, на целый год хватает; так они над ним и стали потешаться: «О! На заправку?»; «Ну всё, пока этот грузин не уедет, нам батюшку не видать»). Но и отец Антоний однажды старца не застал на месте (батюшка был на отдыхе), да там его келейница Мария Владыка вышла:

– Ты, отче, в келью заходи, – оглядевшись, говорит, – духом-то батюшка всё равно тут, побеседуете.

Отец Антоний зашел, сделал три земных поклона, уселся на диванчик, на котором батюшка обычно общался, а потом… Вспоминал: ощущение было, что не только бак, но и еще «канистры» запасные с собою в тот раз уволок.

Нас всех, послушников, да и вообще многих, отец Антоний «деточка моя» называл – так же, как и отец Иоанн (Крестьянкин). Это было его постоянное обращение – и он мягко, ласково говорил:

– Деточка моя, дай, пожалуйста, вот это…

Какая-то в нем такая сердечность была – точно то топливо, полученное от батюшки Иоанна, и не истощалось больше никогда. Хотя облик его и обещал обратное… Но сердце – точно с пропиской на Небе: доброе.

«Дядя, не кричи»

Как же он жалел людей. Особенно в больнице.

– Вот, бедненькая, мучается лежит.

А в реанимации мы с ним чего только не насмотрелись. Было не то что страшно, но не по себе. Это я про себя: ты один там сидишь и не страдаешь. Врачи-то – они, понятно, привыкли, у них служение такое, они носятся-спасают. Вот женщину привезли: остановка сердца – ей массаж сердца минут 20 делали, вытянули с того света.

Некоторые из сродников к батюшке распластанному, всему в трубках, подходили – просили помолиться за родных на соседних кроватях-каталках. Я уже говорил: у него просто на лице было написано, что это священник. Так отец Антоний и молился за 97-летнего ветерана, доктора наук, который рядом лежал, – отошел потом.

Кто-то спокойно умирал, а то человек – его затрясло сильно, врачи сбежались, и ничего сделать не могут. Просто стоят рядом и всё. Потом мне сказали, что ничего и нельзя было сделать, только смотреть. Я тоже смотрел.

Всегда чувство возникало: смерть – это что-то неестественное, ненормальное, богопротивное. Совсем по-другому на жизнь начинаешь смотреть. Человек пять только при мне рядом на соседних кроватях умерли. А я тогда через сутки дежурил, меня подменяли.

Батюшке скажешь – да он и сам все видел, знал. К смерти относился как к заслуженной нами всеми последней от Господа епитимии. Перекрестится – лежит дальше молится.

К смерти он относился как к заслуженной нами всеми последней от Господа епитимии

Как-то раз один старичок, тоже грузин, в другой части реанимационной палаты бушевал просто: всё кричал что-то, звал кого-то… Отец Антоний наверняка понимал, что он там по-грузински выкрикивает. Подзывает меня и так весело заговорщически:

– Слушай, что он кричит? Подойди к нему и скажи: «Бедзия, ну кверихар» («Дядя, не кричи» по-грузински).

И батюшка потом всё смеялся, как бы он отреагировал: подходит молодой парень в подряснике с чисто русской внешностью и говорит по-грузински: «Дядя, – смотрит выразительно, – не кричи». Тогда мне к тому грузину в реанимации неудобно было все-таки подкатить с таким предложением (я же не знаю, о чем он там кричал) – но в сретенской келье отца Антония я, бывало, и вспоминал этот набор грузинской языковой вязи. К святым же можно и потихоньку.

У отца Антония были собственные реанимационные меры

Однажды сам отец Антоний уже просто умирал в реанимации: у него была нехватка воздуха, зашкаливало давление, высочайшая температура… Балансировал на грани жизни и смерти. Врачи его зареанимировали. И чтобы больше не попадаться им под такие прямые действия, буквально на следующий день уже, когда лишь на чуточку стало лучше:

– Давай синодики! – хрипит.

И стал приподниматься, чтобы сесть! Молитва за других и была его жизнью.

Архимандрит Антоний (Гулиашвили) Порою задумается:

Архимандрит Антоний (Гулиашвили) Порою задумается:

– Живу-живу-живу-живу… Иногда и хочется уже к Господу… Устал я жить. Страшно к Богу на суд, потому что грешный. Но мне хочется к Богу уже.

А Господь – постоянно напоминал батюшка эту строчку из Писания – «не хочет смерти грешника» (ср.: Иез. 33: 11).

– Поэтому, – улыбнется, – и живем. Надо каяться.

Посмеемся:

– Как в том анекдоте: молись и кайся.

Ему и в отношении его мамы отец Иоанн (Крестьянкин) говорил: «Не умрет, пока не примет иночество». И действительно, хотя она всю жизнь воевала на его желание служить Богу, за пять дней до смерти приняла от него пострижение. Это, конечно, милость Божия.

И вот батюшка иногда в сердцах, помню, так и скажет:

– Это неправильно, но… очень хочется уже. Очень хочется!

Окорачивал себя: «Понимаю: пока я живу, значит, я здесь нужен Богу. И пока я нужен Ему, я буду работать Ему»

Окорачивал себя:

– Я все-таки понимаю: пока я живу, значит, я здесь нужен Богу. И пока я нужен Ему, я буду работать Ему. Буду молиться за людей, которые меня об этом просят, буду читать свои правила. Принимать людей, выслушивать их скорби, пытаться наставлять. Передавать им то, что я знаю, чем могу делиться с ними.

Он верил, что за это его служение Господь еще и сохраняет его дни.

Смысл посвящения

Как-то я сижу, задумался…

– Отец Антоний, вот вы 80 лет прожили… – а он любил такие искренние на прямоту разговоры. – Я помню, бабушка, да так и все обычно старики, как запричитает: «Не заметила, как жизнь пролетела. Раз – и уже старая, как и не жила». Многие так говорят. А у вас, батюшка, так же? Время пролетело – вы и не заметили? – почти риторически поинтересовался я.

– Нет. Моя жизнь прошла так, как нужно. Не без греха, не без трудностей. Но она шла с именем Христовым, с Богом.

И дальше он продолжил о том, что его жизнь была осмысленна. Она потому и не промелькнула, что каждый день имел определенную цель: он знал, для чего он встает по утрам. Думал о людях, которые его ждут. Им нужна его помощь. У него есть его служение, Господь вручил ему паству. Так что жизнь не пролетела. Он так и говорил про свои ежедневные хлопоты:

– Каждый день, каждый его момент я прожил. Жизнь прожита, и она в каждой своей минуте наполнена смыслом посвящения. Я не прожил ее быстро или пусто. Для меня она полна.

Это осознание пройденного пути, которое и должно быть у каждого верующего человека, у которого есть цель в жизни и осмысленность всего, что он делает. Мы же не просто по широкому течению плывем.

Он говорил, что понимание цели в каждый момент своего бытия очень важно:

– Всё имеет в этой жизни цель, свое назначение. Человеку нельзя жить бесцельно. Он по образу Божию создан, но не как бессловесное животное, он – сам творец.

Где наш паспорт?

Помню, батюшка историю рассказывал, как приехал к отцу Иоанну, когда началась вся эта бодяга с паспортами, ИНН и пр. Обычно отец Антоний предупреждал о своем приезде звонком (если звучало «Аминь», ехал; если не раздавалось – отбой!). А тут вдруг так заявился.

И всё никак подойти к батюшке не может: тот стоит с кем-то разговаривает. С этой стороны подойдет к нему – батюшка отвернется, с той… И вдруг отец Иоанн поворачивается к нему:

– А ты верующий? – ошарашил.

Он аж дар речи потерял. Зато бесы за свое взялись: тут уж помыслы бушуют. А отец Иоанн опять оборачивается к нему:

– А ты верующий?!

Очень обидно, потом пересказывал: «Что это такое батюшка спрашивает у меня?..» Зато батюшка знал, что и сам спрашивает, и у него спросить хотят, отпустил другого собеседника и стал уже без всякого озвученного ему вопроса развернуто отвечать:

– Паспорт – это всего лишь бумажка. Ты можешь его на стол положить. Ты можешь его на полку поставить. Ты можешь его выбросить. Ты можешь его восстановить. А если нужно, ты можешь им и… подтереться (так как батюшка сидел, он иногда выражался без экивоков, а так как отец Антоний тоже сидел, он это и нам передавал как есть).

А потом отец Иоанн показывает на сердце:

– А вера – вот тут. Вот наш паспорт. Вот твой паспорт. Здесь твой паспорт. А это – бумажка.

Сколько раз чекисты ошибаются

Еще неоднократно при мне рассказывал историю, как раньше, уже десятилетия назад, он останавливался в Москве где-то на Кутузовском проспекте – а там квартиры всякой элиты: художественной, чиновничьей и т.д. И вот они сидят где-то в гостях у отставного генерала-НКВДшника, а тот так извиняющимся тоном, глядя прямо в глаза, вещает:

– Отец Александр (это еще до пострига, когда отец Антоний был целибатом. – И.Ш.), мы совершили большую ошибку…

В силу того, что беседа проходила в неформальной обстановке, можно было предположить и раскаяние в стареющем работнике органов. Все-таки смерть скоро… Но он, выждав этого сочувствия, с каким-то одичалым наслаждением продолжил:

– Мы вас, попов, стреляли, ссылали. А вы их теперь сделали святыми. Впредь мы будем умнее: создадим вам все условия: дадим много денег, власти, свободы – но вы сами перегрызете друг другу глотки.

– И это, – с сожалением добавлял, вспоминая эту историю, отец Антоний, – действительно происходит.

Причем говорил, что сейчас верующим труднее, чем даже при советской власти: тогда уполномоченный и его приспешники прямо говорили: «Моя обязанность – тебя растоптать». И ты ему просто старался под копыта не попадаться. А сейчас в багряницу обряжают, да от палочных ударов кровь проступает.

«Прастытэ» – не игра на балалайке чужих нервов,

или О том, какие мы можем быть разные, даже не подозревая о том

Поэтому-то и не переставал убеждать:

– Кем бы ты в жизни ни был – дворником или митрополитом, – не переставай оставаться человеком. Не меняйся.

Это он мне дальше уже лично, послушнику-мальчишке, говорил:

– Запомни свое нынешнее внутреннее состояние и не меняйся. Понятно, у всех нас есть грехи – в них надо каяться. Но внутреннее ядро твоей личности должно не поддаваться коррозии. Со страстями борись, но вот таким непосредственным, веселым, готовым откликнуться, спокойным – оставайся. Будь собой. Не изменяй себе. Своему доброму устроению, готовности помочь – это пусть остается.

Господь говорит: «Сотворим человека по образу Нашему и по подобию» (Быт. 1: 26), – это неизменно, а всё остальное – текучка.

Вспоминал: бывало, одернешь завравшегося: «Что ты делаешь?» – «Ой, батюшка, простите!» – «Да надоели мне твои “простите!” Сколько мне тебя прощать?!!» И добавлял, как их Католикос-Патриарх Ефрем еще припечатывал: «Не нужно мне твоего “простите”, ты лучше на деле покажи, как исправился».

Отец Антоний, кстати, умел внутреннее через нечто внешнее отрегулировать. Мог поупражнять тебя. Кажется, мы были еще в санатории в Пушкино. Принесли нам хлебушек.

У батюшки послушаться – за милую душу, так что я ему и самые элементарные вопросы задавал. Правда, не без последствий…

А у батюшки попослушаться – за милую душу, так что я ему и самые элементарные вопросы задавал:

– Куда хлеб положить?

– Положи в холодильник, – батюшку взорвало: да ты что, мол, совсем того?! Всякую чушь у меня спрашиваешь?! А характер у него был взрывоопасный. Это еще и насчет мамы известный эпизод: «Что, я тебе газовая плита, что ли, чтобы ты на мне разряжался?»

Но я сделал, как мне было велено. На следующий день батюшка интересуется:

– Где хлеб?!

– В холодильнике.

И на этот раз разнесло с жестами, как те дикторши по «грузинским новостям» выписывают, и с непередаваемым грузинским акцентом:

– Ты что, сумасшедший? Кто кладет хлеб в холодильник?!

– А я всегда так делаю, – признаюсь чистосердечно и простыми русскими словами, хотя иногда я ему и отвечал с грузинским акцентом: «Прастытэ», – и мы оба смеялись.

Впрочем, мой хохот мог быть прерван: «Зарэжу».

(Я уж не хорохорился в жанре лезгинки: «За-топ-чу» – хотя у нас весело бывало, а в силу разности наших комплекций – тем более.)

Но в этот раз ему почему-то было не до смеха. Он вообще считал, что то и объединяет Грузию и Россию, что в Иверии – виноград для вина, а в России – пшеница для хлеба, – а значит, Литургия может совершаться и жизнь мира продолжается пока.

– Ненормальный, – махнул на меня рукой.

Потом уже, вспоминая, смеялся:

– Не, ну какой нормальный человек в здравом уме и твердой памяти может положить хлеб в холодильник…

А я ему неизменно улыбался, несколько склонив голову и вытаращив глаза, – впрочем, не проговаривая: «у нас пол-России так делает».

Он был, кстати, очень аккуратным человеком.

– А почему эта чашечка здесь стоит? – поначалу, бывало, деликатно так поинтересуется… – Она должна вон там стоять.

Не пройдет и пяти минут, уже раскомандуется:

– Это сюда, то к тому-то, это здесь положи…

Но тут-то самое интересное и начиналось. Это было какое-то священнодейство. И вот я всё это миллиметрово двигаю, вслушиваюсь, присматриваюсь: куда точно и что он ставить определяет. Длилось это всякий раз по-разному. Пока не наступит момент, когда от всей этой наведенной четкости и что-то вдруг в самой атмосфере комнаты преображается!

Все книжки у него стояли в строго заданной очередности, все иконки были по какому-то ему одному ведомому порядку расставлены. Известно, что смышленые люди так и у отца Иоанна (Крестьянкина) по малейшим перестановкам в келье могли определить, что сейчас в Церкви происходит: чья канонизация намечается и пр.

Что имел в виду преподобный?

Но они и от мира в каком-то хорошем смысле не отворачивались. Каждый вечер, помню, мы с отцом Антонием в 21:00 садились и начинали смотреть грузинские новости… по моему телефону или ноутбуку. Он слушал, а я неимоверно смущался этим. «Ну как монах изо дня в день может погружаться в такую мирскую суетищу? С интересом еще вникать во весь этот глвалт?!» А они же, грузины, на наш слух по крайней мере, такие крикливые! Особенно если женщина-телеведущая – это вообще караул! Просто сносящая крышу энергетика прет, что непонятно, как вообще всё это можно понять?! А смотреть… – у них и мимика, и жесты – я просто за голову брался! – такие экспрессивно-активные, что я даже выучил: «Дэйда, ну кверихар!!!» И произносил неизменно с русским акцентом. Мне трансляции вообще в замедленном темпе хотелось, если уж это неизбежно, включать.

– О-тец Ан-то-ний, – однажды взмолился я, – ну зачем мы эти новости смотрим? (я-то всё равно ничего по-грузински не понимал).

Архимандрит Антоний (Гулиашвили)

Архимандрит Антоний (Гулиашвили)

А он там весь в экране: мол, не мешай, Ваня. И поясняет, не отрываясь:

– Я должен быть в курсе того, что происходит в моей стране, чем живет народ. Как же я смогу понять человека, если ничего не буду знать?.. – и так серьезно и спокойно сказал, что у меня отлегло: он не входил в резонанс, просто меня всё это по слабости духа «накручивало».

Объяснил про новости: «Я должен быть в курсе того, что происходит. Как же я смогу понять человека, если ничего не буду знать?»

А в это время в Грузии, оказывается, происходили массовые протесты против правительства, нестроения – поэтому-то они так все там и кричали, были на эмоциях. Отец Антоний очень переживал, молился.

Тяга к родной Грузии в нем настолько намагничивала воздух вокруг, что рядом с ним ощущалось, будто границы у нас в обе стороны открыты. Он с одинаковой силой любил и Грузию, и Россию – особенно Печоры, наш Сретенский монастырь, в чем неоднократно признавался. Однако дом его был все-таки там, в Грузии, – в старой части Тбилиси. Там, где они жили неподалеку друг от друга с его старым знакомым преподобным Гавриилом (Ургебадзе), который говорил про себя: «Мой крест – вся Грузия и половина России».

А ты распят?

Отец Антоний очень переживал, если видел, что мужики сейчас не хотят брать на себя ответственность. Уклоняются от крестоношения. Приходил тут к нему всё один «хлопец» лет уже под 40, на жизнь жаловался, на усталость да что «не понимает его» никто – в общем, всячески жалел себя и холил. Ныл и ныл: «Ну помолитесь, батюшка» да «помолитесь». Отец Антоний тоже его жалел, но по другой причине.

– Слушай, как ты живешь?! – смотрит просто с негодованием на эту «размазню» (баба мужика должна жалеть, а не духовник). – Нет жены, нет детей, только один грех. Как же ты хочешь быть счастливым?! Женись. Так нельзя.

Тот притекает в очередной раз, а отец Антоний уже прямо в крик на него – ну надо же его как-то привести в чувство!

– Почему ты не слышишь меня? – чуть ли не за ухо его берет. – Живешь, как хочешь, в грехе, а все у Бога что-то клянчишь да клянчишь! Как же Бог тебя услышит?

А он так заискивающе морщит мордашку: «Батюшка, помолитесь…»

Надо было видеть, что с «батюшкой» происходило. Но эта мужская хватка была просто уже необходима: как-то же надо его привести в чувство. Может быть, его, конечно, тетки воспитывали, потому что мужики не хотят брать сейчас на себя ответственность… Но отец Антоний и про себя вспоминал, что его практически мама сама воспитала – отец танцевал в ансамбле и почти всегда был на гастролях. Но батюшка-то вырос не бесполой амебой: он мог и врезать, когда того требовала честь рясы.

У него прямо сердце кровью обливалось: что же этот человечек сам не понимает, отчего у него в жизни все так неустроенно? А от его безалаберности именно в это же время еще какая-нибудь женщина страдает – места себе в жизни не находит.

Точно так же, кстати, и грех аборта – у Господа на каждого уже вся жизнь предусмотрена: чей он будет жених, чья невеста, – а когда младенцев убивают еще в утробе, это же чья-то жизнь не состоится, кто-то пары себе не найдет. Отсюда и столько боли, страданий, неприкаянности – когда стали после всех этих атеистических десятилетий умножаться беззакония и грехи. Любовь охладевает, известно, по какой причине (см.: Мф. 24: 12). А так и чувство жизни извращается и покидает семьи, целые народы.

Один раз явился этот холостяк и прямо с порога:

– А может, мне священником стать?

Отец Антоний был совсем болен, лежал… А тут вдруг – поднимается! «Священство?!» – и чуть ли не с кулаками на него

Отец Антоний был совсем болен, лежал… А тут, смотрю, вдруг – поднимается! Такой громадой…

– Ка-ко-е тебе священство?! – чуть ли не бросился на него с кулаками. – Чему ты людей научишь?!

Тот сник.

Батюшка без раздражения кричал, было видно, что он искренне хочет помочь, но не может, потому что его не могут услышать, – и от этого бесконечно страдает.

Он был как-то у батюшки Иоанна, как всегда, поклон от Католикоса-Патриарха Илии передавал, и старец в тот раз сказал ему нечто, что он не сразу решился Святейшему передать. Но когда тот настоял: «Ваше Святейшество, – сдался, – отец Иоанн сказал: “Ваш Патриарх распят на кресте”». Вот это можно рядом с каждым святым или по крайней мере стремящимся в неосуждение себе причащаться христианином почувствовать.

Отец Антоний про каждую исповедь напоминал: это встать перед Крестом и Евангелием и сказать: «Господи, я принимаю участие в Твоем распятии, потому что я нарушил все то, что написано в Евангелии». Но если ты исполнишь – распинать будут тебя. Но это и есть христианство – быть с Господом (см.: Ин. 12: 26).

С какой болью в сердце отец Антоний говорил всегда про этого настойчиво навещающего его стареющего юнца:

– Как трудно говорить с человеком, который тебя не понимает, не хочет исправляться. «Помолитесь, батюшка, помолитесь, чтобы все у меня было хорошо» (все о себе думает), а сам ничего не делает.

И делать весь загадочный из себя такой не хочет.

«Что ты там за белиберду читаешь?»

В Издательстве Сретенского монастыря у отца Антония вышла замечательная книга – так просто излагающая суть христианства. Понятная. Я прочитал ее взахлеб за вечер – и она на меня произвела глубочайшее впечатление. «Вот это да!»

В Издательстве Сретенского монастыря у отца Антония вышла замечательная книга – так просто излагающая суть христианства. Понятная. Я прочитал ее взахлеб за вечер – и она на меня произвела глубочайшее впечатление. «Вот это да!»

Я и потом постоянно возвращался к ней. Сижу рядом с отцом Антонием в реанимации. Какая-то процедура идет, на него кладут магниты, батюшка прикорнул… Я достаю книгу… Вчитываюсь…

– Что ты там за белиберду читаешь? – тут же метнул он в меня вопрос (хотя странно, видеть книгу он не мог – как будто почувствовал, что за картины передо мной рисуются, – вгляделся и – они ему показались знакомыми).

– Ваша книга, – возвращаюсь мыслями в палату.

– Там соображения глупого человека. Зачем ты это читаешь?!

Но от такой его самокритичности мне еще интереснее становилось. Он сам в другой раз признавался, что всё рассказанное там – искренне: «Ничего в этой книге не придумано, ни строчки искусственного. Всё, как есть, так и рассказано – как я верю, как я чувствую». Там весь его характер раскрыт, его стремление Богу угодить, его служение, как оно – подчас внешне весело, но внутренне требуя колоссального напряжения – происходило.

Священническое служение он ставил всегда превыше всего.

«Слава не нужна человеку! Вся слава принадлежит Богу»,

или За что могут врезать святые и несвятые святые грузины

Отец Антоний до дрожи не любил, когда ему хотя бы намекали на то, что он праведник. Тут уж он мог не совладать с собой (считай, джекпот всего собранного на Небесах сокровища тебе устраивают), и – лучше было «не нарываться». Особенно если скажут что-то о «высокой духовности» – он прямо по-настоящему злился. И такие витии, как правило, совершенно не ожидая до того схлопотать такую реакцию, ретировались. Это бывало очень смешно.

Но батюшка чудовищно не любил, когда его хоть как-то начинали прославлять.

Я у него как-то спрашивал про отца Гавриила (Ургебадзе). Всё так же, по обыкновению, задумавшись, витаю в облаках… Вдруг чувствую: разряд грома собирается.

– Ты знаешь, – молнии в интонациях сверкают, – вот отец Гавриил (Ургебадзе), если бы ты подошел к нему и сказал, что он святой, знаешь, что бы он с тобой сделал?

Я протрезвел, спустился на землю.

– Нет, не знаю, – отвечаю, приготовившись, впрочем, услышать о чем-нибудь вплоть до пиротехнического шоу – известно же, как тот сжег гигантский портрет Ленина на демонстрации: «Слава не нужна человеку! Вся слава принадлежит Богу», – и действительно от отца Антония слышу:

– Да он бы палкой тебя измочалил! Бежал бы за тобой по улице и лупил нещадно! Очень бы он был недоволен! Никаких праведников! Все мы грешные, один Господь свят. И мы его распинаем!!!

Так и отец Антоний: свирепел просто, когда кто-то настраивался на лад дифирамбов, брал уже верхнюю ноту… «Духовные дарования… – и далее уже настраиваясь произнести: – а прозорливость какая!» У батюшки был такой вид, что он мог просто врезать. Несвятой святой.