В этом году Сретение, обычно выпадающее на период интенсивной подготовки к Великому посту, приходится на седмицу, никак не связанную с Постной Триодью, что, наверное, дает нам особую возможность сосредоточиться на этом празднике, максимально войти в его глубину и смысл.

Праздник явления Бога в мире

Сретение Господне И в первую очередь хорошо бы вспомнить тесную связь Сретения с Рождественским циклом. Вроде бы Рождество и Крещение уже позади, но на самом деле Сретение — это тоже Феофания, праздник явления Бога в мире. И сорокадневный период от Рождества представляет собой праздничный цикл, торжественно завершающийся Сретением — Встречей.

Сретение Господне И в первую очередь хорошо бы вспомнить тесную связь Сретения с Рождественским циклом. Вроде бы Рождество и Крещение уже позади, но на самом деле Сретение — это тоже Феофания, праздник явления Бога в мире. И сорокадневный период от Рождества представляет собой праздничный цикл, торжественно завершающийся Сретением — Встречей.

И как теснейшим образом связан с Евхаристией праздник Рождества (один из канонов предпразднства построен по аналогии с каноном Великого Четверга), так и в сретенских текстах ярко высвечивается связь между старцем Симеоном и причастниками Святых Таин. Особенно ярко эта мысль прослеживается в каноне, читаемом в день предпразднества (помещен в Минее за 14 число):

«Сердца́ как ру́ки все предуготовив, приходя́щего Христа́ чи́сто приимем и Его Ду́хом Боже́ственных дарова́ний наслади́мся».

«Тебя, Го́споди, ра́достною душе́ю принимая, пло́тию нас ра́ди приходящего, сподо́би с Симео́ном благодари́ти».

«Ру́ки душе́вные Бо́гу угото́вим, как и Симео́н ста́рец, и в храм Боже́ственныя сла́вы Его́ приходя́ща с весе́лием восприи́мем».

Последний тропарь имеет явную связь с тропарем, который все мы читаем в Правиле к Причащению:

«Ты привлек меня любовью, Христе, и изменил божественным к Тебе стремлением».

И здесь, и там говорится о наслаждении, ликовании и веселии. Интересно, что о радости говорится в день предпразднства даже больше, чем в сам день праздника. Это неслучайно. От того, насколько глубоко, насколько собранно и осмысленно мы подготовимся к празднику, а в конечном итоге (и речь не только о Сретении) — ко Встрече со Христом, зависит, насколько глубоко и полно войдет радость праздника в наше сердце.

«Существует связь между настроением, переживанием в дни праздников, и тем, каким бывает приготовление к ним: чем последнее усерднее, внимательнее, тем радость праздника полнее, живее»,

— пишет епископ Арсений (Жадановский).

Но вот что еще интересно. Радость — это не только дар нам от Бога, она еще и наш ответный дар Богу. В одном из канонов пасхального периода есть замечательные слова:

«Ученики, увидев Жизнь всех, восставшего из гроба Христа, любовью многою, и нравом праведным, и веселием душевным поклонились Ему».

Удивительная мысль. Духовное веселие, радость, сердечная бодрость — это тоже форма служения и поклонения Богу.

Духовное веселие, радость, сердечная бодрость — это тоже форма служения и поклонения Богу

Но вот, открываем текст уже самого праздника Сретения — и находим среди изумительных по красоте припевов 9-й песни канона такие слова:

«О Христе, даруй мне слезы, да оплакиваю душу мою, которую я зло погубил».

На первый взгляд неожиданно. Накануне так много говорится о радости, и тут, в момент кульминации всенощного бдения, — слезы. На самом деле, здесь очень ярко проявляется «спасение между страхом и надеждой», соединение ликования о Господе и сокрушения о своем недостоинстве, иными словами, трезвенная православная практика, не позволяющая ни «взлететь» на небо на крыльях тщеславно сочиненных псевдодуховных восторгов, ни упасть в пропасть пагубного охлаждения: «мол, что с меня взять» — и отчаяния.

Плодом такого сочетания становятся, по словам святителя Филарета, «печаль, но сладостная, радость, но неложная».

Величие дара — и наше бесчувствие

Итак, Феофания, Бог является миру, Бог приходит — пришел — к человеку.

Эту весть Симеон унесет с собой, чтобы, встретив по ту сторону бытия древних великих пророков, сказать им:

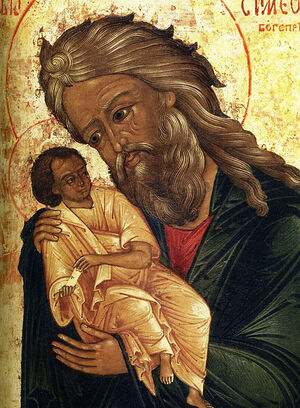

«Его, Бога Авраама, Исаака и Иакова, я держал на руках».

Велика слава Симеона. Легко представить. как потрясены были, услышав его слова, Илия, который слышал Бога лишь в «гласе хлада тонка», и Моисей, который увидел Его сзади.

«...многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». (Лк. 10, 24.)

Но разве не так же, или нет, больше, были бы пророки потрясены, если бы довелось им войти в наши дни в храм? Пророк не мог воззреть на Бога — а мы соединяемся с Ним.

Снова попытаемся представить: Илия и Моисей стоят у алтаря, незримо для всех, и видят, как люди, самые обыкновенные и вовсе не святые, подходя к Таинственной Чаше, принимают в себя Сущего.

Но осознаем ли мы до конца, что с нами происходит? Едва ли.

Давайте попробуем хотя бы на минуту взглянуть на себя глазами великих древних святых. Думается, они были бы изумлены, и даже не столько величием Божьего дара, сколько безмерностью нашего бесчувствия.

Если бы Бог повелел человеку просить у Него любое благо, говорит Златоуст, разве человек дерзнул бы хотя бы помыслить о Евхаристии?

Если бы Бог повелел человеку просить у Него любое, самое высочайшее благо, говорит Златоуст, разве человек сам по себе дерзнул бы хотя бы помыслить о Евхаристии?

Нам вверено изумительное сокровище, колоссальное богатство. А мы? А что мы в ответ?

Мы мечемся, унываем, отвлекаемся и развлекаемся, руки опускаем, теряемся и теряем.

Вместо изумленного, ликующего славословия (подобного Пасхальной ночной службе, но разве не каждая литургия в своей основе пасхальна, разве сама наша жизнь в ее повседневности не должна сиять светом Воскресения?) — едва-едва разжимаем губы, чтобы выдавить: «Ну, хорошо, хорошо, слава Богу».

И так проходит время, и так протекает жизнь.

Бог доверяет Себя нам

И последнее, на что хотелось бы обратить внимание. Бог приходит и является человеку, Бог вручает Себя человеку. В буквальном смысле.

Эта доверчивость Бога, Его готовность отдать Себя, на самом деле пронизывает не только Евангельскую историю, но и наши личные с Ним отношения.

Снова и снова Бог доверяет Себя нам, входя в наши сердца в таинстве Причастия. И дальше уже только от нас зависит, как мы поступим с Ним.

В наших силах сохранить Его покой в нас. Верою, верностью и любовью сберечь нашу с Ним Встречу.

И в нашей воле предать ее. Пусть это произойдет не тотчас по выходе из храма, а час, два, полдня спустя, неважно.

Но что-то поманит нас, и мы устремимся прочь, разжав руки, разжав объятия.

И принесем на следующую Исповедь опустевшую — вновь — душу.

И сердце, помнящее, как помнят руки детское тепло, присутствие Живого Бога.

***

Евангелист не рассказывает, взяла ли, в свою очередь, Анна Младенца из рук Симеона, он не описывает даже, как Симеон отдал Его Матери.

И в этом, вероятно, есть сокровенный смысл. Симеон остается на страницах Евангелия с Младенцем на руках, он словно не отпускает Его, не разлучается с Ним.

Встретив Бога, Симеон Его уже не теряет.

«Крепитеся, руки Симеона, старостию ослаблении»,

— поется в одной из сретенских стихир.

А нам бы воскликнуть:

«Крепитесь, руки моей души, страстями ослабленные».

Да удержим Христа!