«Не может град укрытися, верху горы стоя» (Мф. 5,14). Эти слова Христа Спасителя относятся ко всем христианам, как напоминание о том, что по их жизни будут судить о Церкви. Но в узком смысле, обращенное к апостолом, это речение касается, прежде всего, священства, которое всегда на виду, всегда судимо, всегда должно быть готово ответить «совопросникам века сего».

Священный сан обязывает держать себя обособленно. Архиереи прошлых столетий удерживали приходских священников от того, чтобы женить своих сыновей на крестьянских девушках – из опасения, что те привлекут мужей к грубым нравам, несвойственным духовному сословию.

Семинарская образованность, бытовая этика духовенства выделяла из массы даже самого простонародного сельского иерея, зачастую пахавшего землю наравне со своими прихожанами. Поэтому, наряду с традиционным насмешливым отношением к духовенству, имело место и невольное почтение, выразившееся в поговорке: «Попа и в рогожке узнаешь».

И действительно, даже в глухие в отношении религиозной веры годы застоя опытный глаз выделял из толпы священника, который и одет был в тот же советский ширпотреб, и прической не отличался от молодых людей, носивших по тогдашней моде длинные волосы. Такой, как все, но все же не такой!

Такой, как все, но все же не такой

Архиереи на Святой Руси до последнего времени были редкостью. Даже в середине XVIII столетия число епархий не превышало двух десятков. Епископы были окружены почетом, за которым трудно было рассмотреть простое человеческое лицо. Писатель Николай Лесков, хорошо знавший жизнь духовного сословия смеялся над владыками, которые никогда не ходили пешком и от постоянной езды в каретах приобретали интересные болезни.

Странно, но классическая русская литература оказалась поразительно равнодушна к образу православного архиерея. Кроме известного рассказа Чехова, по-своему трогательного и одновременно беспощадного по отношению к главному герою, и вспомнить-то, в общем, нечего. Даже Лесков, с его сочным изображением рядового духовенства в «Соборянах», разве что мимоходом упоминает в своих произведениях двух Филаретов: «Мудрого» – митрополита Московского – и «Доброго» – Митрополита Киевского, – оставляя для всего остального российского епископата разве что полуанекдотический очерк «Мелочи архиерейской жизни». Личность епископа, содержание его духовной жизни так и осталось ненаписанной страницей во всей русской словесности.

Личность епископа, содержание его духовной жизни так и осталось ненаписанной страницей в русской словесности

Эти мысли возникли (а потом и подтвердились), когда я задумывал отправиться в простую, по возможности незаметную паломническую поездку. По прошествии 6 лет архиерейства, заполненного в основном рутинным трудом по налаживанию работы в заново созданной епархии, мне хотелось почувствовать себя простым монахом (точнее, иеромонахом, чтобы можно было служить обедню), оставив позади все почести и суету, которую моя первая учительница называла «китайскими церемониями».

Точно могу сказать, что слова бессмертного романа в стихах: «им овладело беспокойство, охота к перемене мест» – не относились к этой ситуации. Не было ни особого беспокойства, ни навязчивого желания бежать от себя. Напротив, хотелось побыть именно собой, и самая лучшая возможность для этого – путешествие. Поэтому, если и звучали во мне какие-то строки в начале пути, то это была незатейливая песенка Окуджавы: давай, брат, отрешимся, давай, брат, воспарим…

Лавра

С несколькими спутниками мы выехали в Троице-Сергиеву лавру. Хотелось побывать там, где я получил первые уроки монашеского смирения. Здесь, у мощей преподобного Сергия, я обучался в духовной академии, имел счастье быть рядом с многолетним ее ректором владыкой Александром (Тимофеевым).

И вот мы у святых лаврских ворот. Сегодня здесь почти нет паломников, не шумит многоглаголивая толпа разноязыких туристов. Беда пандемии приостановила поток праздношатающихся зевак, любопытной публики, всегда готовой с оскорбительным легкомыслием сказать: и мы молились у преподобного!

В эти месяцы лавра, как никто другой, вкусила ужасы коварного недуга. Отошли ко Господу десятки отцов, из которых ни один не только что не возроптал, но не выразил даже слабого недовольства несправедливостью Божьего Промысла. В больничных палатах, под капельницами и аппаратами ИВЛ немногословные лаврские монахи повторяли слова апостола Павла: «для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение» (Флп. 1, 21).

Отец Павел Флоренский называл Троице-Сергиеву лавру духовным сердцем России

Отец Павел Флоренский называл Троице-Сергиеву лавру духовным сердцем России. И если лавра – сердце, то Троицкий собор – это сердце сердца, это центр и сосредоточение всей народной духовности, полюс веры и молитвы всего верующего народа русской земли.

Наша первая служба в монастыре – здесь. На рассвете у мощей преподобного Сергия совершается братский молебен – благословение на предстоящий день, труды и послушания во славу Пресвятой Троицы. В это время здесь не бывает никого лишнего, только насельники монастыря и немногочисленные паломники.

Сразу после молебна читается полунощница и начинается литургия. Троицкий храм – древнейший в лавре. Его построил ученик и преемник преподобного Сергия – Никон Радонежский. Для иконостаса этого храма, «в похвалу» преподобному Сергию, Андрей Рублев написал свою знаменитую Троицу. Освобожденная в начале ХХ столетия из-под многочисленных наслоений Троица – сейчас в музее. В иконостасе Троицкого храма – ее копия. Этот иконостас – тябловый, то есть состоит из одних икон, поставленных на тябла – деревянные брусья, не имеющие никакой декоративной резьбы. Убранство храма – строго, но не аскетично. Древние, почерневшие от времени серебряные подсвечники и огромные лампады свидетельствую о том, что в древности русский человек мог отдать для украшения храма последнюю рубаху.

Глядя на эту драгоценную утварь, начинаю понимать святителя Филарета Московского, говорившего, что в храме не должно быть ничего фальшивого: только настоящее золото и настоящее серебро. С печалью вспоминаю нашу бедную церковную действительность – картонные иконостасы, поталь, дешевую имитацию позолоты. Неужели люди XV века были богаче нас?

Заступаю место чередного монаха для служения молебна с акафистом перед мощами. За спиной – вход в Никоновский придел и Серапионову палату, где собраны многочисленные святыни, начиная с частиц подлинного Животворящего Креста Господня. Но о них удается только подумать. Благодать, исходящая от мощей преподобного Сергия, превозмогает все. Чувствуешь, что он здесь, все слышит и молится вместе с тобой…

Несмотря на не до конца снятый карантин, поток паломников не ослабевает. Тут же самоорганизуется хор: два сопрано и тенор поют стройно и благоговейно. Горы записок, которые сами по себе могли бы стать материалом для интереснейших социологических исследований. Вот – неуверенная старческая рука. Хочется помянуть всех, и листок исписывается до самого последнего кусочка, а последнее имя даже вписывается поперек. Вот – записка ребенка, в ней после каждого имени пояснение – мама, папа, братик. А вот уже «продвинутая» записка, напечатанная на принтере; читать удобнее, но куда-то исчезает душа того, кто ее подал.

Поминутно отвлекаешься на благословение: батюшка, благослови! Ой, простите, владыко… благословите на лечение, на учебу, на службу в армии… помолитесь о России, об Украине, о том, чтобы стало легче жить…

После отпуста молебна хочется тут же начать вновь. Поток людей не иссякает. Вспоминаются строки Марины Цветаевой:

Москва! Какой огромный

Странноприимный дом!

Всяк на Руси – бездомный.

Мы все к тебе придем…

На каторжные клейма,

На всякую болесть –

Младенец Пантелеймон

У нас, целитель, есть.

Единение с народом наполняет душу каким-то грандиозным покоем. Пока длится молитва, будет стоять Русская земля, все наладится, все будет хорошо! Но я не один. Обещал показать своим спутникам монастырь. Уступаю место пожилому монаху, и мы выходим на лаврскую площадь.

Подлинным чудом лавры является удивительная гармония построек, созданных в разное время. Строгие формы архитектуры XV века мирно соседствуют с многоцветьем изразцов московского барокко Сергиевского храма и надкладязной часовни. Вызывающая роскошь колокольни, построенной во второй половине XVIII века в стиле европейского барокко, ничуть не противоречит строгому русскому облику Успенского собора и удачно перекликается с нарядной Духовской церковью.

И вот мы в Московской духовной академии, в царских чертогах, воздвигнутых в конце XVII века для путешествующих Государей. Тут же приходит на память Алексей Михайлович Тишайший, дважды в год на праздники Преподобного Сергия посещавший Троицкий монастырь. Заключительную часть пути в несколько верст Царь проходил исключительно пешком. Это паломничество, продолжавшееся неделями, было большой радостью, как для придворных, так и для простого народа, любившего поглазеть, как во время привалов Московский Царь удит рыбу и угощает свиту жидковатой ушицей.

Для меня МДА – это alma mater, кормящая мать, школа высокой церковной науки, в которой я обучался (успешно и по-всякому!) в первые годы нового тысячелетия. Какими надеждами были в то время наполнены наши души! Как много хотелось сделать для Церкви, для верующего народа, для своей страны!

Церковно-археологический кабинет, знаменитый ЦАК МДА – самый недоступный музей советского времени. В Казанском соборе в Петербурге большевики устроили антирелигиозный музей. А здесь, в духовной академии, – настоящая сокровищница церковных древностей: богатейшая коллекция икон, медной пластики, богослужебной утвари. Особой жизнью наполнены предметы, связанные с жизнью наших выдающихся иерархов: Митрополита Николая (Ярушевича), Патриарха Алексия I, при котором и был воссоздан этот музей.

Музей – хорошо, но живая жизнь ближе сердцу. На следующий день служу литургию в Троицком храме. Ощущаю себя человеком, получившим незаслуженный подарок. Это одна из лучших литургий в моей жизни. Простая обедня с двумя священниками и диаконом. Без суетящихся иподиаконов, без орлецов, без всех пышностей византийского ритуала. Простая обедня – что может быть возвышеннее и чище!

Валаам

Задержавшись на день в Москве для решения неизбывных проблем епархиальной жизни, выезжаем на Ваалам. Чувствую себя обязанным посетить обитель, где 6 лет назад, в июле 2014 г., произошла моя епископская хиротония. Я хорошо помню свой монашеский постриг, но почти не помню ни диаконской, ни священнической хиротонии. Запомнились только волнение и тревога, страх сделать что-то не то, вызвать раздражение у Преосвященного Александра (Тимофеева), совершавшего все три важнейших в моей жизни священнодействия.

Подробности архиерейской хиротонии, видимо, по той же причине, не особенно закрепились в моей памяти. Помню только необыкновенную доброжелательность Святейшего Патриарха, возглавившего таинство, и ободряющую поддержку сослужащих ему архиереев. Осознание того, что я вхожу в круг иерархов, лица которых видел до этого только в церковных календарях, наполняло душу смешанным чувством гордости (конечно же, греховной) и боязни (вдруг да не потяну).

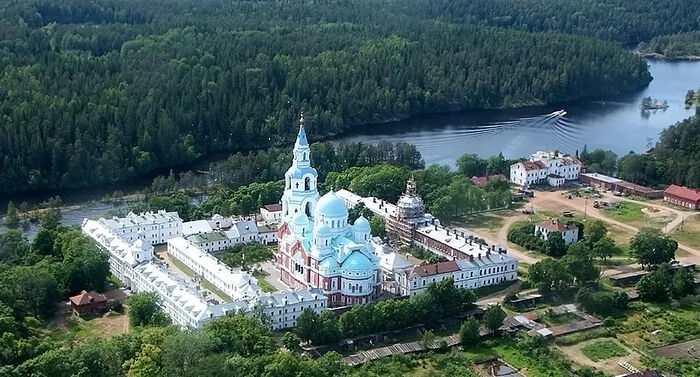

На Валааме мы пробыли несколько счастливых дней. Служили воскресное всенощное бдение и воскресную литургию в главном Спасо-Преображенском храме монастыря в праздник пророка Божия Илии. Илья давно уже стал русским святым. Религиоведы объясняют любовь русского человека к ветхозаветному пророку сходством характеров огненного проповедника единобожия и славянского громовержца Перуна. Но я думаю, что дело не в этом. «Русский» Илья вобрал в себя черты народного характера, утратив жестокость первообраза, замененную безгневной ворчливостью русского старика. Трогательной иллюстрацией народного почитания Ильина дня стал рассказ Набокова «Гроза», в котором лирический герой в ослепительной красоте промытого летней грозой дня встречается с пророком, с трудом прилаживающим к колеснице потерянное колесо.

Посетили Валаамские скиты. Первый, основанный в незапамятные времена на месте келлии преподобного Александра Свирского, – скит в память Всех святых. И Гефсиманский скит – последний скит обители, освященный в 1911-м г. Это – последний штрих в устройстве еще одна версии Нового Иерусалима на Русской земле, каким стал Валаамский монастырь.

Впервые воссоздать памятники Палестины в Московском государстве задумал в средине XVII столетия в Воскресенском монастыре на Истре Патриарх Никон. Здесь, на Валааме, своя Палестина появилась еще и в память самого Патриарха Никона, одного из самых ярких и противоречивых иерархов в русской истории. Наверное, неудача церковной реформы и старообрядческий раскол учат тому, что русская духовность ничуть не менее значительна, чем традиция древних Восточных Патриархатов. Особенности нашего богослужения и всей церковной жизни в каждой своей подробности не менее драгоценны, чем перегруженный деталями византийский обряд. Настороженность к грекам и уважение к собственным традициям помогла русским людям раскусить неправославие Митрополита Исидора, присланного из Константинополя в Москву в середине XV века. Опасность грекофильства отчетливо проявилась и в наши дни в истории с ПЦУ.

Особенности нашего богослужения не менее драгоценны, чем перегруженный деталями византийский обряд

Новый Иерусалим на Истре и здешняя Валаамская Палестина не смогли, да и не старались стать точными копиями Святой Земли. И само устройство этих обителей – это, скорее, выражение уважения к Священной Истории и, может быть, некая мечта о Небесном Иерусалиме, который явится в конце времен, нежели попытка скопировать топографию Святой Земли.

«Небо на земле» – это Божественная литургия. Таинство Евхаристии совершается в сложнейшей художественной форме, которую отец Павел Флоренский называл синтезом искусств. В этом синтезе большую роль играют символы, которые по мере развития византийского обряда дополнялись многообразными аллегориями. При внешнем сходстве, природа символа и аллегории различна. Символ – это то, что соединяет. Аллегория – то, что изображает. В чине архиерейского богослужения аллегоризм настолько развит, что часто заслоняет собой символизм священнодействия. Благодать трудно различить через завесу пышного церемониала.

Поэтому неожиданной радостью для меня стали две литургии, которые я совершил в двух храмах Валаамского монастыря. Я служил не только без иподиаконов, сослужащих священников; не было даже диакона, а на клиросе пел единственный монах. Я сам читал Евангелие, сам возносил Святые Дары. И в этом предельном аскетизме обряда отчетливо ощущалась не разбавленная ничем посторонним напряженная сила благодати, парадоксально соединенная с легкостью молитвенного предстояния перед Святым Престолом.

Служба шла в подлинной священной тишине, хотя, конечно, все, что положено, читалось и пелось. Но при этом все священнодействие происходило в метафизическом безмолвии, которое, собственно, и было тем «небом на земле», каковым, по сути, является Евхаристия.

Апофатический язык святых отцов труден для понимания нам, детям суетного века. Понятнее язык искусства, образность которого роднит его с богослужением. Писатель Гоголь написал целую книгу, желая растолковать подзабывшим Церковь современникам евхаристическую суть литургии. Сахару и елея в «Размышлениях о Божественной литургии» оказалось чересчур много. Но гораздо точнее смысл главного православного священнодействия передает небольшое стихотворение Осипа Мандельштама:

Вот дароносица, как солнце золотое,

Повисла в воздухе – великолепный миг.

Здесь должен прозвучать лишь греческий язык:

Взят в руки целый мир, как яблоко простое.

Богослужения торжественный зенит,

Свет в круглой храмине под куполом в июле,

Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули

О луговине той, где время не бежит.

И Евхаристия, как вечный полдень, длится –

Все причащаются, играют и поют,

И на виду у всех Божественный сосуд

Неисчерпаемым веселием струится.

Эти строки всплыли в памяти уже потом, после окончании службы. Я подумал, как радостно и легко было служить, когда я был простым иеромонахом и когда, так же, как сейчас, приходилось служить одному. Тогда еще смеялись: сам читаю, сам пою, сам кадило подаю... Вспомнились и религиозные программы на радио BBC, когда сквозь адский грохот и треск советских глушилок пробивались кусочки богослужения из Лондонского Успенского собора. И Митрополит Сурожский Антоний, которого знала и любила вся верующая Россия, тоже служил в полном одиночестве.

Для человека, далекого от Церкви, первая мысль при упоминании Валаама – интернат для самых изувеченных инвалидов Великой Отечественной войны. С легкой или нелегкой руки журналистов, почти общепринятым стало мнение о том, что сюда в начале 1950-х годов были насильно помещены участники войны, лишившиеся обеих ног, а иногда и всех четырех конечностей, слуха и зрения. Выброшенные из жизни, зачастую не имевшие семей, они пробивались подаянием, скапливались в распивочных и «портили» своим видом жизнерадостную картину социалистического быта.

Определенная доля правды в этом есть. Действительно, при участии НКВД в короткое время искалеченные фронтовики были изъяты с улицы и размещены в нескольких интернатах такого рода, существовавших в Советском Союзе. Однако, несмотря на участие в этой операции силовых органов, мнение о насильственности перемещения на Валаам все же не является совсем точным. Увечных забирали именно с улиц, из пивных, рюмочных и сомнительных ночлежек; в некоторых семьях такие инвалиды благополучно жили до естественного конца своих дней. Обустройство подобных инвалидных домов не было заботой только о красоте фасада советской действительности. Оно было проявлением вполне общечеловеческой гуманности. Правительство страны, каким бы он ни было в своей идеологии, спасало и продлевало жизнь беспомощных людей, почти всегда уже спившихся и деморализованных от безысходности. Каким бы безрадостным ни было существование этих не до конца убитых калек – местные жители могут многое рассказать о подробностях их быта, – это была все же жизнь, в которой всепоглощающая физическая и душевная боль оставляла место для молитвы и покаяния.

И вот здесь, на Валааме, среди непередаваемой красоты и величия северной природы, я подумал о том, что и в советское время видимого безмолвия Церкви она парадоксальным образом продолжала творить добро. В поруганных храмах и монастырских келлиях размещались детские дома, профтехнические училища, общежития и школы. В лучшем случае – музеи, в худшем – зернохранилища. Но ведь и в этом изуродованном виде церковь продолжала служить человеку, большей частью совершенно неверующему. До самого конца, до полного разрушения, до того состояния, когда уже и камня на камне не оставалось.

Подумал я и о том, что многие храмы были уничтожены до полного небытия, другие же продолжали жить как помещения, предназначенные для других нужд, и дождались возрождения. Вместе с тем мы знаем, что ничто в мире не происходит без Промысла Божьего. И нет ли здесь какой-то тонкой зависимости от того, с каким чувством, на какие средства воздвигались эти храмы?

Строились ли они на «лепту вдовицы» или на деньги из пухлого купеческого кошелька? Двигало ли храмостроителем чувство покаяния, молитвенного долга, по большому счету – любовь к Богу, или в основе лежало тщеславие помещика, хотевшего переплюнуть соседа высотой колокольни?

И если такая связь существует, то какая судьба ожидает храмы, построенные в наше время?

…Пора собираться в обратный путь. Епархиальная жизнь требует присутствия архиерея. Это означает новое погружение в череду никогда нескончаемых встреч, разговоров, совещаний, рабочих поездок, согласований и прочей рутинной работы. Уезжать с Валаама трудно. Сердце противится разлуке с суровой природой русского Севера. И более всего боится потерять нечаянную радость уединенной молитвы. В какой-то момент возникает сомнение: так ли уж нужно то, чем я занимаюсь на протяжении последних шести лет? Так ли уж ценен «дар управления», который в числе прочих даров Святого Духа упоминает апостол Павел (1 Кор. 12, 28)? Ведь большей частью приходится заниматься делами, хотя и относящимися к Церкви, но, по сути, вполне мирскими. Не лучше было бы выбрать традиционный путь монашеского уединения, например, здесь на Валааме? Ora et labora, молись и трудись – таков основной принцип монашеской жизни, сформулированный святым Венедиктом Нурсийским на заре европейского монашества. Молись, трудись, но не сказано же – командуй! А мне все больше приходится командовать…

Но есть еще добродетель послушания. И, кажется, в терпеливом исполнении долга заключается истинное смирение. А оно, это смирение, – один из основных монашеских обетов. Посему, помолившись и благословясь у монастырских святынь, отправляемся в обратный путь. Прощай, Валаам! Жизнь человеческая наполнена неожиданностями. Человек предполагает, а Бог располагает! Не хочется расставаться, но, Господь даст, свидимся…