Врач Ярославской городской больницы Елизавета Александрина В книге «Проповеди» митрополита Иоанна (Вендланда) слово «радость» упоминается 168 раз. Определить это проще простого. Забиваешь в поисковик «радость» и получаешь результат. Уныние – упоминается один раз:

Врач Ярославской городской больницы Елизавета Александрина В книге «Проповеди» митрополита Иоанна (Вендланда) слово «радость» упоминается 168 раз. Определить это проще простого. Забиваешь в поисковик «радость» и получаешь результат. Уныние – упоминается один раз:

«Итак, нам опасен застой, опасна неподвижность, губительно уныние, а нужны бодрость, искание, вера и движение. Господь обязательно укажет ищущему дорогу и подаст Свою спасительную Благодать».

Кстати, благодать в проповедях упоминается 127 раз.

Увлекшись, проделываю то же действие с письмами и дневниками отцов Александро-Невского братства, Гурия и Льва (Егоровых) и Иннокентия (Тихонова). Это предшественники митрополита Иоанна. Все они из одной духовной семьи. Радость – 267 раз. А ведь письма они писали из лагерей и ссылок.

- «Для нас, пастырей, великая радость – чувствовать себя в большой духовной семье».

- «Во многих письмах ко мне по-разному высказывается одна и та же мысль, радостная и для меня и для всех: это – растет наша духовная семья, много новых лиц появилось».

- «Преподобный Серафим всегда звал стяжать умиление, стяжать радость о Господе. Если мы это будем иметь, тогда мы будем счастливы, и тогда будет нам легче жить».

- «И слезы мои – слезы радости о Тебе же, Господе и Спасителе моем».

И так 267 раз.

У Елизаветы Александровны слово «радость» и производные от него были в активном словаре

У Елизаветы Александровны слово «радость» и производные от него были в активном словаре. «Как я рада вас видеть!» – с этого начиналась каждая встреча. И это была не фигура речи, а искреннее чувство.

Такой я ее увидела в первый раз в 1987 году, когда по просьбе знакомой из Москвы пришла к митрополиту Иоанну уточнить одну подробность для статьи. Пока шла, забыла его гражданское имя. Нецерковные люди тогда не говорили «владыка», «батюшка», а обращались по имени-отчеству. Мне открыла женщина в платочке. Она ласково смотрела на мои мучения:

– А вам, собственно, кто нужен?

Сгорая от стыда, я ответила: «Я забыла имя, но знаю, что это духовное лицо».

– Раз духовное лицо, значит к нам.

Тогда она не сказала, что рада меня видеть. Ведь мы встретились впервые. Но в дальнейшем каждая встреча неизменно начиналась с этих слов.

В Православии сложилась традиция называть помощников старцев келейниками. В России возле них нередко бывают женщины. Они становятся их помощниками, личными секретарями. Они принимают последний вздох аввы. И главное, они беззаветно любят своих духовных отцов. А после их кончины много выносят клеветы и подозрений в корысти и каких-то выгодоприобретениях от своей близости к высокому духовному лицу.

Владыка Иоанн. Давление в норме

Владыка Иоанн. Давление в норме

Елизавета Александровна слово «келейница» не признавала. Как-то в ответ на мою неловкую попытку так ее назвать ответила сухо:

– У монаха не может быть келейницы. Я личный врач Его Высокопреосвященства.

Владыка на покое жил в многоэтажном кирпичном доме на улице Доронина на окраине Ярославля. По нынешним меркам это была простая, довольно-таки тесная квартирка. Но владыка был очень доволен и называл ее «дворец Семирамиды». Три небольшие комнаты, вытянутые в одну линию – родная, двоюродная и спальня. Ярославская органистка Любовь Башировна Шишханова рассказывала, как владыка впервые показывал ей новую квартиру: чтобы продемонстрировать, какой большой коридор, он спрятался за стенку.

«У монаха не может быть келейницы. Я личный врач Его Высокопреосвященства», – говорила она

В передней гостей встречал коллаж, сделанный руками владыки на тему песни «С голубого ручейка». На стенах, свободных от книжных стеллажей, висели его акварели и рисунки. В родной комнате на столиках лежали камни, альбомы с фотографиями разных периодов жизни и служения, висели иконы. Горела лампадка. Больше других обращала на себя внимание икона Васнецова «Спаситель в терновом венце». Как потом выяснилось, это была постригальная икона духовного отца митрополита Гурия (Егорова). У окна расположился большой стол, место ежедневной работы владыки.

Скоро мы с мужем стали постоянными посетителями этой квартиры и участниками многих событий. Туда нас тянуло как магнитом.

О Православии мы узнавали от Елизаветы Александровны. Основным рассказчиком была она. Владыка заинтересованно слушал, в знак согласия кивал своей крупной седой головой, иногда вступая в разговор. Пальчики его все время перебирали четки. Владыка молился. Позже Елизавета Александровна рассказала со слов владыки, что обо мне было очень трудно молиться. Как новички говорят? «А какие у меня грехи? Я никого не убил, ничего не украл». Вот и я никого не убила, ничего не украла. А молиться за меня целому митрополиту было очень трудно.

Начал меняться ход мыслей, интересы, ценности. И все это происходило в очень короткий промежуток времени. Елизавета Александровна как-то сказала, что если на одну чашу весов добрых дел поместить построенный монастырь, а на другую с чьей-то помощью спасенную душу, то чаша с душой перевесит. На чашу моей души начали бросать первые гирьки.

Нам подарили старый дореволюционный молитвенник (он и сейчас есть у меня). Там точками на полях были отмечены всего две молитвы: «От сна восстав…» и «Иже согреших во дне сем…». Утренняя и вечерняя. Это был для нас предел. На большее пока мы были не способны.

Помню, «Верую» я учила в деревне. Ходила взад-вперед по длинной тропинке на опушке леса, а рядом бегала моя собака – колли Алиса. А Толя сделал гармошку из бумажного листа. На каждой полосочке по предложению. И учил в автобусе.

Из запомнившихся «нарративов» Елизаветы основополагающим был, что Господь не наказывает. Он любит. Только сделай шаг к Нему на встречу, и он покроет тебя своей благодатью. Если бы мы входили в духовный мир с пониманием, что не то, что за действие, за каждую мысль, за каждое сказанное слово придется ответить, мы бы этого не потянули. И быстренько ретировались. Но если тебе говорят, что тебя любят… А ты сделай только шаг навстречу…

Каждый раз мы уносили домой читать что-то из трудов владыки: «Князь Федор», «Библия и эволюция», воспоминания о родителях, сестре, духовном отце митрополите Гурии (сегодня все эти работы уже опубликованы). Они были набраны на машинке, переплетены, иллюстрированы большим количеством фотографий. Такие домашние книги делались в большом количестве, потом их всем давали читать или дарили.

Отдавая нам очередной опус для чтения, Елизавета Александровна радостно анонсировала:

– Здесь обратите внимание на это место, а здесь на это. А вот эти выписки из журнала «Русская старина» владыка делал о своем прадеде – генерале Карле Андреевиче Шильдере. Читайте:

«Преосвященный Иннокентий Херсонский и Таврический присылал генерал-адъютанту Шильдеру из Одессы икону Божией Матери с надписью: “Рабу Божию, возлюбленному брату во Христе, стратигу воинства православного, Александру Андреевичу Шильдеру, на благословение и в знамение победы над врагами креста Христова. Мая 7-го”».

Елизавета Александровна была нашим «лоббистом».

– Владыка, а давайте подарим Анатолию Анатольевичу… Далее следовало: книгу, четки, фотографию, крохотную иконочку его сестры с изображением великомученика Пантелеимона, которая была с ней на фронте и которую у меня потом украли в троллейбусе вместе с кошельком.

Позже, когда мы освоились, то присутствовали при чтении вечерних молитв, полунощницы, акафистов. Обычно читала Елизавета Александровна. Как-то владыка предложил мне прочесть псалом на церковнославянском. Конечно, это был ужас. Пожурил, что плохо. Что легче ребенка научить. Но в конце сказал, что вроде старание есть. Так что не все безнадежно. Спел какой-то псалом с большим воодушевлением…

***

Вспоминаются разрозненные сцены из нашей совместной с владыкой и Елизаветой Александровной, если не дерзко так сказать, жизни.

Мы жили через дорогу от владыки и Елизаветы Александровны и поэтому бывали у них часто

Мы живем через дорогу и поэтому бываем у них часто. Вот они собираются погулять (это когда митрополит еще выходил из дома). Происходит обмен мнениями по поводу одежды. Идет жесткая манипуляция с обеих сторон. Владыка с упорством отстаивает, что не наденет «собачку» (мохеровый пуловер под пальто). Елизавета Александровна: «Ну, тогда “зайку”». Владыка неумолим. И когда она сдается, он доволен. Торопит: надо скорее идти на улицу, а то солнышко уйдет. А солнышко имеет значение.

Вышли во двор. Устанавливаем стул на крыльце рядом с входом в подъезд. Все проходящие мимо соседи, включая детей и подростков, радостно приветствуют владыку и «тетю Лилю». Она приносит письма и газеты из почтового ящика.

Первым читается письмо от сестры Елизаветы Александровны, Вареньки. Она живет в Пустыньке Свято-Троице-Сергиева монастыря под Ригой. В 1960-е годы три сестры – Александрины, Варвара, Александра и Клавдия – уехали туда за архимандритом Таврионом (Батозским) помогать ему.

Сначала Варвара Александровна обращается к владыке, а затем к «деточке». Из письма следует, что ей стало легче и она прибавила в весе три килограмма и пять граммов. (Было подозрение, что она заболела раком, но не подтвердилось.)

Второе письмо от лилипута: «Владыка, сколько тебе положили пенсию? Мне 50 рублей!». Владыка говорит Елизавете Александровне, чтобы она отправила лилипуту деньги.

Еще письмо от немки. Это Марианна Карловна из Берлина. Познакомилась она с владыкой, тогда Экзархом в Центральной Европе, в 1961 году. Она была католичка. Приняла Православие и монашество с именем Иоанна. Много лет приезжала в Россию по туристическим путевкам, чтоб навестить владыку. А после его кончины приезжала на его могилку.

Наконец, письмо от геолога, который в честь владыки сочинил стихи. Это будущий священник Сергий Стариков. Тогда он работал где-то на Севере или Дальнем Востоке. Приезжая к родителям в отпуск, навещал митрополита Иоанна как коллегу. В какой-то момент владыка сказал: «Все. Заканчивай. Будешь священником».

Никольская церковь в Ярославле, где служил владыка

Никольская церковь в Ярославле, где служил владыка

Уже много лет отец Сергий служит в селе Великое недалеко от Ярославля. И мы с моими близкими по духу подругами навещаем его.

Пока сидим на крыльце, владыка вспоминает случаи из жизни. Когда он служил в США во времена Хрущева, тот какое-то время не любил Буденного. Митрополита Иоанна пригласили на прием в представительство СССР при ООН. Он пошел. После всех официальных частей стали петь песни. Владыке песни не понравились, и он предложил другую. И запел песню о Буденном. В качестве подтверждения того, что это так и было, он на этот раз запел песню, как поют ее по радио… Все смутились, так как Буденный был в негласном запрете. Но затем через некоторое время после этого случай опала с Буденного была снята.

… Елизавета Александровна стала звать домой. Владыка сопротивлялся. Тогда она прибегла к несокрушимому аргументу:

– Вы ведь не хотите, чтобы Петушок (Петушком владыка называл саму Елизавету Александровну. – Ред.) заболел от простуды. А Петушок замерз.

На самом деле она боялась, чтоб не замерз бедненький владыка. Он сказал, что этого не хочет. Встали, благополучно вернулись домой.

Что такое феномен духовничества? Когда просто нахождение рядом со старцем очищает душу, исправляет мысли, раскрывает смыслы, выстраивает духовный вектор. И хочется быть возле него всегда. В то время – в конце 1980-х – начали активно снимать с полок ранее запрещенные фильмы. Помню, как мы с Толей пошли на один из них. Возможно, это был хороший фильм. Но уже через пятнадцать минут мы буквально бежали из кинотеатра: что мы тут делаем?! Когда он там.

Праздники

Очень памятно Крещение. Два утра подряд, 18 и 19 января 1989 года, мы приходили к ним к пяти утра. Это был пик возможностей слабеющего владыки (до кончины оставалось два месяца). Я приготовила для крещенской воды маленькую бутылочку. Толя гремел ведрами в ванной. Размеры нашей готовности принять благодать были разными.

Елизавета Александровна наполняла водой наши ведра. На столе стояли сосуды, покрытые ослепительно белым полотенцем. Толя старался петь. Но получалось у него плохо, еще хуже, чем у меня. Владыка освятил воду. Елизавета Александровна кропила нас, открывала все двери. Владыка волновался, чтобы не забыли окропить Мурчика. Прошло 35 лет с того утра, а у меня еще есть немного той воды. И она чиста как слеза.

Через неделю после Крещения митрополит Иоанн нас венчал. Инициатором была Елизавета Александровна

Через неделю после Крещения митрополит Иоанн нас венчал. И тоже в пять утра. Инициатором была Елизавета Александровна. Когда мы заговорили об этом, Елизавета Александровна стала делать нам знаки, чтобы мы сподвигли владыку на это доброе дело. Но на следующий день владыке было так плохо, как никогда. Его никак не могли разбудить. Он заговаривался, прерывалось дыхание.

– Елизавета Александровна, кормите гостей шоколадом.

– Каким шоколадом, владыка?

– Каким Вы всегда кормите.

Елизавета Александровна была в страшном волнении и почти не владела собой. Потом мы махали, тормошили владыку. Наконец он пришел в себя. Конечно, ни о каком венчании не могло быть и речи.

Через пару дней вечером он неожиданно сказал: «Завтра я вас обвенчаю. Приходите в пять утра». Что же делать? Из чего сделать венчики? Тут Елизавета Александровна вспомнила, что у них растет кактус, но я решительно отвергла этот вариант. В итоге на ленточку мы нашили листочки, которые настригли с комнатного цветка «декабрист», а по центру прикрепили гвоздики, которые остались с Крещения. Одна из них удивительно распушилась. Потом я ее засушила и сохранила.

Мы с Толей надевали друг на друга венчики. В руках держали высокие свечи. Все это приготовила Елизавета Александровна. Становились на полотенце, постеленное ею нам под ноги. Елизавета Александровна ревностно следила, чтобы крестное знамение мы совершали одновременно.

Самое памятное – это наше троекратное хождение вокруг аналоя. Как сказал Толя, «всей гурьбой». Елизавета Александровна поддерживала владыку, ведь он уже практически не ходил. (Потом этот аналой Е.А. отдала мне. Он стоит у меня в красном углу, под иконами.)

После венчания Елизавета Александровна подарила нам расшитое полотенце, на котором мы стояли. А владыка подарил икону Вознесения Господня. О свечах было сказано: «Храните всю жизнь». Никто еще не знал, что до смерти Толи осталось ровно десять дней. Митрополит Иоанн написал бумагу, что мы венчаны церковным браком, и скрепил ее печатью.

Потом мы завтракали, а уставший владыка заснул. Когда в семь часов утра пришла Тамара (повар), никаких следов произошедшего не осталось.

А о том, как Елизавета Александровна относилась к таинству, и что с ним связано, говорит следующий факт. Зеленую шелковую ленточку с белой полоской посредине владыка оставил у себя, как «принадлежащую церкви». Мы могли ей неправильно распорядиться. Отец Леонид Кузьминов (наследник владыки) увез ее в Москву вместе с антиминсом, который когда-то был освящен патриархом Тихоном. Антиминс был подарен кому-то из видных иерархов Русской Православной Церкви. А ленточку, наверное, сожгли. Так в церкви поступают со святыньками, если их не хранят.

Стол

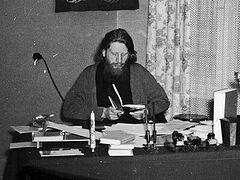

Работа за письменным столом. 1987 г.

Работа за письменным столом. 1987 г.

Помню, как, уже умирая, Елизавета Александровна попросила меня привести в порядок письменный стол. За ним владыка работал в последние годы жизни.

Это был дубовый стол-гигант, уже сильно старый и изрядно потрепанный. Зеленое сукно в одних местах оторвалось, а в других истлело. На сохранившихся островках были видны следы чернил, клея, акварельных красок. Ящики были забиты до отказа. На столешнице стопками и вроссыпь лежали страницы рукописей, машинописные тексты, письма, фотографии, проповеди владыки.

Можно представить, какой ценностью для Елизаветы Александровны был этот стол. После кончины владыки она забрала его в свою «хрущевку», где прожила еще десять лет. На нем она готовила к печати труды митрополита Иоанна, расшифровывала его проповеди, вела огромную переписку с друзьями и почитателями владыки.

Елизавета Александровна доводила до кондиции его работы. Была сформирована, а вернее сложилась по милости Божией, группа поддержки. Я писала предисловия. Выверял цитаты из Священного Писания и святоотеческих источников профессор из Петербурга Сергей Андреевич Зегжда. Господь послал прекрасного редактора. Это была Лидия Леонидовна Шаматонова. Ночами напролет они с Елизаветой Александровной просиживали за этим столом, работая над текстом. Почему ночами? Потому что днем Лида работала. Она была главным редактором телекомпании.

Протоиерей Леонид Кузьминов финансировал наши проекты. Елизавета Александровна в финансировании тоже принимала участие, и вот каким способом. Только в ее руках появлялись даже небольшие деньги («300 долларов на витамины для вас и ваших сестер»), как тут же закипала работа. Тогда появилось множество издательств «на коленке», и Елизавета Александровна издавала работы митрополита даже тиражом в несколько сот экземпляров.

Особое место заняло издание проповедей. Многие годы Елизавета Александровна записывала их за митрополитом Иоанном. Вначале по памяти, прибегая домой после службы (владыка просматривал тексты). Потом ей подарили диктофон. По тем временам это был царский подарок.

Большая часть пастырского служения митрополита Иоанна пришлась на время, когда верующие не имели книг для уяснения истины, а священство молчало, связанное негласным запретом от «властей мира сего». Поэтому проповедь архиерея играла огромную роль.

В интерпретации владыки сложнейшие понятия становились предельно ясными, даже для людей очень мало знакомых с богословием

Центром каждой проповеди владыки обычно становилась одна главная мысль. Он брал какой-то факт из Библии и очень доступно, лаконично и точно объяснял его. В его интерпретации сложнейшие понятия становились предельно ясными, даже для людей очень мало знакомых с богословием.

Да, главная мысль в проповеди всегда была одна, а подход разный. Каждый раз проповедник показывал как бы еще одну грань, которая помогала лучше понять и разглядеть целое. Вот почему, сколько бы раз владыка Иоанн ни писал послания на Рождество или Пасху, ни одно не повторяет другого. Напротив, читая эти послания подряд, начинаешь воспринимать праздник во всей полноте и одновременно ощущаешь мир и радость.

В более широком смысле проповеди митрополита Иоанна – путеводитель в духовной жизни. Каждый желающий может без труда найти ответ на интересующий его вопрос, верные и точные ориентиры на пути спасения.

В середине 1990-х мы взялись за их издание. Это была титаническая работа. К счастью, к тому времени уже появились компьютеры, что очень облегчило нашу задачу. Ведь приходилось вносить десятки и даже сотни уточнений, изменений.

Сегодня эта книга – «Митрополит Иоанн. Проповеди» – живет активной жизнью. Мне не раз приходилось видеть ее на столах батюшек и архиереев.

Но вернемся к столу, на котором все это создавалось сначала митрополитом Иоанном, а потом его верным другом Елизаветой Александровной.

Для того чтоб привести его в порядок, мне понадобилось несколько дней. Елизавета Александровна уже уходила. Она лежала в этой же комнате на кровати, то забываясь, то приходя в сознание. Я все сортировала, раскладывала по папкам, файлам. Остались какие-то обрывки бумаг, ленточки, веревочки. «Что с ними сделать?» – спросила я ее. – «Сложите их в мешочек. Это благодать».

Я никогда не интересовалась, как этот стол оказался в маленькой квартирке Елизаветы Александровны. А потом, читая воспоминания Любови Шишхановой о митрополите Иоанне (они много лет дружили), узнала.

Оказывается, когда, уходя на покой, владыка переезжал из епархиального управления на новую квартиру, Елизавете Александровне удалось списать стол и кровать, чтобы оставить их митрополиту, так как он к ним очень привык. Но, видно, кому-то этот стол сильно запал в душу. Елизавета Александровна умерла 11 августа в 23 часа. А в 7 утра уже звонили в дверь – за столом приехали.

Последняя книга владыки, подготовленная для издания Елизаветой Александровной за этим столом, – «Митрополит Гурий (Егоров)». Сегодня, как говорят литературоведы, ее значение трудно переоценить. Непосредственный участник событий, владыка рассказывает о жизни подпольного монастыря в эпоху гонений. Сегодня она растиражирована, разобрана на цитаты, вошла в списки использованной литературы многих исследователей этого периода. За несколько дней до кончины Елизаветы Александровны один хороший человек пообещал профинансировать издание. Я успела сообщить ей об этом. Книга вышла через несколько месяцев после ее смерти.

Кот Мурчик

Дома с любимым доктором Елизаветой Александровной и котом Мурчиком

Дома с любимым доктором Елизаветой Александровной и котом Мурчиком

С котами у митрополита Иоанна в течение всей жизни складывались очень нежные отношения. Он их любил. Первое воспоминание об этом зафиксировано в дневнике 13-летней сестры Эли, когда семья еще до революции несколько лет жила в Швейцарии:

«1 января 1913 г. Вторник. Сегодня Костино рождение. Ему исполнилось 4 года. Когда мы оделись, мы побежали к Косте поздравлять его. Он сидел очень веселенький в своей кроватке. В столовой его ожидали на его стуле подарки. Он с громадной радостью раскрыл пакеты. В них оказались: крошечная коляска с верхом из розовой материи для “цеппелина”. И коляска из дерева, чтобы возить его киську».

С котами у митрополита Иоанна в течение всей жизни складывались очень нежные отношения. Он их любил

На Доронина у владыки жил кот. Владыка часто держал его на руках, гладил и под его урчание приговаривал: «Мурчик, хороший котик». Елизавета Александровна как-то даже записала эту фразу на магнитофон, и она есть у нас в архиве. Когда окно на балкон была открыто, кот виртуозно взбирался владыке на спину, оттуда на плечо и прыгал в открытое окно.

Мурчик пользовался большой любовью владыки и очень часто злоупотреблял расположением хозяина: вся территория квартиры была им «помечена». Это вызывало законное недовольство со стороны Елизаветы Александровны. Если в доме были гости, надо было быть начеку. А именно, закрывать ботинки гостей в прихожей газетами и следить, чтоб кот туда не пробрался. Если Мурчик проявлял какие-то признаки сделать на ковре свое черное дело, владыка очень ласково уговаривал подождать.

Он всячески выгораживал своего друга:

– Львица ходит на охоту и добывает пропитание, а лев спит по восемнадцать часов в сутки и «метит» территорию. То же самое делает и Мурчик, поскольку он из породы львиных, и стоит появиться чужаку, будет отстаивать свою территорию и биться за право быть лидером как зверь.

Немка Марианна Карловна не без намека прислала открытку, на которой был изображен жирный, лежащий на спине кот. Ее обуви не повезло. Как рассказывала Елизавета Александровна, она ругала нашего русского кота на немецком языке, обозвав его свиньей.

Дочь протоиерея Игоря Мальцева Надежда делилась воспоминаниями своего детства. В епархии была кухарка, которую все звали Зина Архиерейская. Владыка любил кормить кота во время обеда. Он брал розетку и чем-нибудь его угощал.

Обычно следовал диалог:

– Владыка, вы уже всю посуду испоганили.

– Зина, ну как же, архиерей – и испоганил.

…Владыка умер в марте, а в январе с Мурчиком стало происходить что-то невообразимое. Он бросался на Елизавету Александровну, царапался, кусался. Все ее руки были покрытыми глубокими царапинами. Оставаться с ним в одной комнате уже было небезопасно. Когда мы приходили и Елизавета Александровна могла поспать, Толя садился рядом, отбивая атаки кота.

А потом Мурчик пропал. Елизавета Александровна предпринимала огромные усилия, чтобы его найти. Мне кажется, она знала, что коты уходят из дома перед смертью хозяина. Она обходила окрестные дома, заглядывала в подвалы, и все звала: «Мурчик, Мурчик». Говорила, что видела на снегу его «лапешки». Но Мурчик уже не вернулся.

Кто приезжал?

Все последние месяцы к владыке приходило и приезжало множество людей. Чаще всех бывали близкие ему протоиерей Игорь Мальцев и архимандрит Михей (Хархаров). Они причащали владыку. Из Москвы приезжали протоиерей Леонид Кузьминов и Глеб Александрович Каледа, а из Петербурга – профессор-математик Сергей Андреевич Зегжда. Все они были членами духовной семьи митрополита Гурия.

У всех гостей она пользовалась большим уважением. Держалась всегда очень скромно, никогда себя не выпячивая

Приезжали архиереи, старцы, молодые образованные священники и простые сельские батюшки, которых он рукополагал, кандидаты наук, выпускники престижных столичных вузов. В числе почитателей владыки было много музыкантов, художников, реставраторов. Елизавета Александровна знала всех. У всех гостей она пользовалась большим уважением. Держалась она всегда очень скромно, никогда себя не выпячивая. Если владыке надо было с кем-то уединиться, она находилась неподалеку.

Запомнился приезд Варвары Васильевны Черной, в недалеком будущем – игумении Новодевичьего монастыря Серафимы. Она была внучкой митрополита Серафима (Чичагова). Нам тоже кое-что перепало от ее визита. А именно – сухарики из горшочка Серафима Саровского. Три штучки.

Елизавета Александровна рассказала, что Варвара Васильевна – профессор, доктор наук, лауреат Государственной премии, специалист по синтетическому каучуку, разработчик скафандра для Юрия Гагарина. В то время она была уже на пенсии и продавала свечи в московском храме Илии Обыденного. Как писали потом, «мало, кто из покупавших у нее свечи знал, что берет их из рук почетного члена многих академий мира».

В архиве митрополита Иоанна есть письма от Варвары Васильевны.

«Дорогой Владыко Иоанн!

Сердечно поздравляю Вас с днем Ангела и желаю Вам здоровья и мира душевного…

Я теперь точно знаю день смерти дедушки – 11 декабря 1937 г. – расстрелян.

Дело в том, что я подала на реабилитацию его, и меня вызывали в прокуратуру, где я и узнала вышесказанное.

На словах сообщили, что “дела никакого не было” и что их предложение – реабилитировать. Но это решает суд, откуда я и жду официального документа.

Видите, как жестоко, даже болезнь и возраст его не учли. Ну, теперь я точно знаю, что он мученик XX века…

Низкий поклон Елизавете Александровне.

Вас обнимаю, желаю сил и здоровья.

Помолитесь за меня грешную.

С уважением Варвара Васильевна».

Теперь 11 декабря Русская Православная Церковь прославляет священномученика Серафима (Чичагова). А тогда, летом 1988 года, все тайное только становилось явным.

Начали происходить необычные события. К владыке приезжали люди, которые по разным обстоятельствам этого не планировали. Так на пороге квартиры на Доронина появилась Лариса Немтина, жена композитора Немтина, одного из пионеров электронной музыки в нашей стране, как объяснила мне Елизавета Александровна. И почитательница владыки. Она провожала знакомых и не успела выйти из вагона. Первая остановка в Ярославле. В два часа ночи дозвонилась до детей, которые ее уже искали по всей Москве. Это была Рождественская ночь.

Елизавета Александровна тогда грустно сказала: «Прощаются с Владыкой». Также почти случайно у митрополита Иоанна побывала Мария Николаевна Соловьева, его ученица, известный ученый-геолог из Москвы. Она приезжала в Переславль, а в Ярославль никак не получалось. И вот Ярославский педагогический институт устраивает конференцию по ее теме. И дождливым осенним вечером она появляется у владыки.

Она была сотрудником геологического института АН СССР, председателем Всесоюзной комиссии по микропалеонтологии. Владыку она знала еще по Ташкенту – училась у него на геологическом факультете Среднеазиатского университета в 1930-е годы. Константин Николаевич Вендланд преподавал общую геологию и петрографию, и было ему тогда тридцать с небольшим. После окончания института Мария Николаевна исследовала горные массивы Тянь-Шаня, работала в Кызыл-Кумах, на Памире, в Арктике… Ее командировали в Норвегию и Испанию.

Одним из ее увлечений в это время стал «былинный камень» – известняк, из которого построены древние храмы Суздаля, Владимира, Переславля-Залесского. Владыка разделял ее интерес и как православный архиерей, и как геолог с двадцатилетним стажем полевых работ.

Кончина владыки

8 февраля 1989 года скоропостижно от сердечной недостаточности скончался мой муж Анатолий. Накануне мы были у владыки и Елизаветы Александровны.

Владыка Иоанн был первым архиереем, о котором благожелательно отозвались в советской прессе

Этот вечер запомнился печальной размолвкой. Мне хотелось написать о владыке статью. Он был первым архиереем, о котором благожелательно отозвались в советской прессе (шла так называемая перестройка). В газете «Московские новости» и журнале АПН «Совьет лайф» появились статьи о нем. По наивности я решила, что можно что-то подобное провернуть и в Ярославле. Писала я долго, мучительно и от чистого сердца. Заложила в текст все, что узнала о владыке из его слов, из рассказов Елизаветы Александровны, из мемуаров.

Статью я читала Толе вслух. Он слушал и всякий раз повторял: «Прекрасно!». Я: «Тебе все прекрасно, что о владыке».

Толя очень хотел, чтобы статью напечатали, но считал, что для этого надо запастись терпением. И ничего не делать без ведома и благословения владыки.

И вот 7 февраля вечером я решила прочитать свое творение. Владыка и Елизавета Александровна, если называть вещи своими именами, пришли в ужас. «Эльвира Леонидовна, это нельзя печатать». Я была раздавлена. Толя понимал это и смотрел на меня с глубоким сочувствием. Я молчала. Все понимали мое состояние.

Последняя фотография митрополита Иоанна. 14 января 1988 г. Недавно эти листочки выпали из моих бумажных залежей, и спустя тридцать лет я воочию убедилась, насколько же они были наивны. Кроме всего был и такой момент. До войны духовный отец владыки архимандрит Гурий (Егоров) создал подпольный монастырь в Узбекистане. Об этом я тоже написала со всеми паролями, именами, явками. Как жили, как молились, кто приезжал. Многие на тот момент были живы. Сегодня об этом монастыре написаны книги и научные работы. А тогда, в конце 1980-х, еще никто не знал, чем закончится эта перестройка…

Последняя фотография митрополита Иоанна. 14 января 1988 г. Недавно эти листочки выпали из моих бумажных залежей, и спустя тридцать лет я воочию убедилась, насколько же они были наивны. Кроме всего был и такой момент. До войны духовный отец владыки архимандрит Гурий (Егоров) создал подпольный монастырь в Узбекистане. Об этом я тоже написала со всеми паролями, именами, явками. Как жили, как молились, кто приезжал. Многие на тот момент были живы. Сегодня об этом монастыре написаны книги и научные работы. А тогда, в конце 1980-х, еще никто не знал, чем закончится эта перестройка…

По дороге домой Толя утешал меня:

– Ты обязательно напишешь о владыке. Только наберись терпения…

На следующий день он скончался в совещательной комнате судебного заседания (он был военным судьей).

– Значит, и владыка скоро умрет, – сказала Елизавета Александровна. – Толя был последним подвигом его жизни.

Отпев Толю и отмолившись за него сорок дней, митрополит Иоанн умер 25 марта 1989 года.

Он готовился к смерти. В завещании на имя правящего архиерея архиепископа Платона (Удовиченко) владыка благословил отпеть его монашеским чином:

«И если будет возможность, похоронить в ограде Федоровского собора. Что касается моего имущества, то я хочу все это раздать при своей жизни».

Завещание владыки Иоанна О могиле в ограде собора позаботился уполномоченный Михаил Васильевич Корнилов. Он уважал владыку. Этот институт власти доживал последние месяцы. Могила архиерея рядом с церковью в центре города, не на кладбище – по тем временам это было чем-то из разряда чудес.

Завещание владыки Иоанна О могиле в ограде собора позаботился уполномоченный Михаил Васильевич Корнилов. Он уважал владыку. Этот институт власти доживал последние месяцы. Могила архиерея рядом с церковью в центре города, не на кладбище – по тем временам это было чем-то из разряда чудес.

Все, что владыка Иоанн имел, он раздал. Митры, облачения и панагии – архиереям. Деньги – в фонд празднования Тысячелетия Крещения Руси. Книги – в монастырь, вещи друзьям.

Последние дни жизни были очень тяжелые. Шла вторая неделя Великого поста. На первой неделе мы успели прочитать Покаянный канон Андрея Критского.

Велика милость Божия, и пути Господни неисповедимы. Мне, грешной и недостойной, Господь судил быть свидетелем последних дней его земной жизни и его кончины – рождения в вечную жизнь.

Мне, грешной и недостойной, Господь судил быть свидетелем последних дней земной жизни и кончины владыки

Владыка то уходил в забытье, то возвращался. К нему приезжало много близких людей из Москвы, Питера. Но в таких случаях никто ведь не знает, когда наступит час смерти. Поэтому именно 25 марта возле владыки были трое: Елизавета Александровна, бывший иподиакон митрополита Иоанна отец Евгений. И я.

Ему было невероятно тяжело. Изменился цвет лица, он с трудом говорил, очень тяжело дышал. Днем попросил прочитать отрывок из аввы Дорофея об авве Досифее, молодом юноше с красивым лицом, который пришел к авве Дорофею в надежде спастись. Да заболел. Вот этот кусочек:

«“Владыко мой, не могу более жить”. На это великий Варсонофий отвечал: “Иди с миром, предстань пред Пресвятой Троицей и моли за нас пред престолом Вседержителя”».

Потом владыка с трудом сказал:

– Князь Федор умер семьсот лет назад. Это один миг. Человеческая жизнь – тоже один миг. И все мы будем вместе.

И благословил нас на оставшуюся земную жизнь.

Он хотел встать на колени перед Богородицей, но сил совершенно не было. В четыре часа дня Елизавета Александровна предложила мне сходить домой, отдохнуть, потому что нас ждут большие события.

Я ушла. Когда вернулась, дверь была открыта. По тишине в квартире я поняла, что владыка ушел.

Я видела, как это тяжело, когда душа расстается с телом. Я видела, что такое настоящая христианская кончина. Что такое кончина благодатного старца. И что такое любовь, которая никуда не уходит.

Мы стояли рядом и смотрели на владыку. Куда делась болезненность последних дней! Это было совершенно спокойное, прекрасное лицо.

Тут же приехали отец Игорь, отец Михей и, кажется, отец Димитрий Конев. Была отслужена первая панихида. Начались приготовления к погребению.

Я ушла домой. В это время у меня были родственники, приехавшие поддержать меня после смерти мужа. «Владыка умер», – сказала я. Раздался звонок. На пороге стояла Елизавета Александровна. В руках у нее был какой-то пакет. Родственники смотрели на нас с непониманием. Человек только что умер, а они что-то прячут.

– Посмотрите, что здесь, – сказала я после ее ухода.

В пакете лежали поношенные тапочки владыки «серебряные коньки», носовой платочек, которым он утирал уста… У нас были опасения, что квартиру могут опечатать. Она была государственной, а наследников у владыки не было. Вот Елизавета Александровна и принесла самое дорогое…

Квартиру не опечатали. И еще сорок дней приезжали друзья, духовные чада, почитатели, останавливались там, брали на память, кто что хотел.

Владыка умер 25 марта 1989 года в субботу вечером. Впереди воскресенье. Почты закрыты. Телефонов почти ни у кого не было. Но 27 марта батюшки со всей епархии приехали в Феодоровский собор на престольный праздник Феодоровской иконы Божией Матери. А там их встречал митрополит Иоанн.

(Продолжение следует.)