Чаще всего прибывающие в Псково-Печерский монастырь, особенно те, кто приезжает своим ходом, не в составе экскурсионной группы, воспринимают обитель как нечто монолитное и комплексное. Если бы не информационные таблички и не разный цвет штукатурки на стенах, непосвящённому человеку совсем трудно было бы понять, где заканчивается одно здание и начинается другое. А между тем в монастыре, помимо всем известного Успенского пещерного храма, Михайловского собора, братского корпуса, ризницы и звонницы, расположены ещё пять небольших церквей.

Пресс-секретарь Псковской епархии, насельник обители монах Антоний рассказал об удивительной истории и фресках древнего Благовещенского храма, вошедшего в ожерелье церквей Псково-Печерского монастыря.

Благовещенская церковь в Псково-Печерском монастыре

Благовещенская церковь в Псково-Печерском монастыре

Мы прибыли в Печоры в ветреный апрельский день накануне Благовещения (7 апреля). Ветер хоть и был южным, но пронизывал не хуже северного. Однако стоило только пройти через ворота и спуститься вниз, как порывы стихли, переговариваться стало легче. Дело в том, что обитель находится на дне глубокого оврага, склоны которого вместе с возвышающейся над ними монастырской стеной отлично защищают от такого рода непогоды. И не только от неё. Благовещенский храм стоит здесь вот уже 480 лет и хорошо помнит своего основателя – одного из первых игуменов Псково-Печерского монастыря преподобного Корнилия.

Именно при Корнилии за монастырскую ограду на приезжий монастырский двор в Печерском посаде перенесли деревянную церковь Сорока Севастийских мучеников. Как раз на её месте в 1541 году построили первый в обители каменный храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Его тёмно-алый, как пасхальная писанка, фасад сразу обращает на себя внимание, в том числе благодаря контрасту с белоснежными стенами соседнего Сретенского храма. Немного позже рассмотрим миниатюрную Благовещенскую церковь поближе, а сейчас обратимся к истории праздника, в честь которого её освятили.

Икона над входом в Благовещенский храм

Икона над входом в Благовещенский храм

В православии Благовещение входит в перечень двенадцати важнейших праздников после Пасхи. Его отмечают каждый год в один и тот же день. В православной церкви, которая ведёт летоисчисление по юлианскому календарю, – это 7 апреля. В этом году Благовещение выпадает на четвёртую неделю Великого поста, но в праздник разрешается есть рыбу. Чрезвычайно редко Благовещение совпадает с Пасхой. Такой день именуется Кириопасхой. В XX веке Кириопасху отмечали в 1912 и в 1991 году, в XXI веке совпадение двух праздников произойдёт в 2075 и 2086-м.

События Благовещения описаны только одним евангелистом – Лукой. Архангел Гавриил явился Деве Марии и возвестил: «Радуйся, Благодатная! Господь с тобою! Благословенна ты между женами», сообщив, что она обрела величайшую благодать – быть Матерью Сына Божия. В христианской традиции считается, что это известие стало первой благой вестью, которую человечество получило со времён грехопадения Адама и Евы.

Само название «Благовещение» («Евангелисмос» по-гречески) – от слова «Евангелие». «Евангелие» означает «радостную весть». Название праздника вошло в обиход в VII веке. До этого в сочинениях авторов встречались названия: «День приветствия», «Возвещение», «Приветствие Марии», «Зачатие Христа», «Начало искупления» и т. д. Полное название праздника в православии звучит так: «Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии».

В этот день после литургии во многих храмах выпускают белых птиц. Обычай восходит к народной традиции встречи весны. Языческий обычай с приходом христианства был адаптирован к христианским ценностям. В Евангелии говорится, что Святой Дух сошел на Господа во время его крещения в реке Иордан в виде голубя. Непорочное зачатие Девой Марией Иисуса Христа архангел Гавриил также объясняет действием Духа Святого: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя». Из слияния народного обычая, образа Святого Духа и евангельских слов и появилась эта традиция.

На Благовещение не совершаются заупокойные службы и моления, венчания в этот день также не проводят. Те, кто хочет пожениться, не вступая в противоречие с православными традициями, могут сделать это, начиная с первого воскресенья после Пасхи.

Один из двух входов в Благовещенскую церковь

Один из двух входов в Благовещенскую церковь

Чтобы попасть в Благовещенскую церковь, следует обойти все постройки рядом с ней, подняться по крутым ступеням, будто направляешься в пещеры, и свернуть налево мимо монастырской звонницы. С этой стороны церковь уже не алая, а белая. Над входом виднеется изображение евангельского сюжета – архангел Гавриил с белой лилией, символом чистоты и непорочности, сообщает Марии благую весь – ей предназначено стать Матерью Спасителя.

Неподалёку от храма на склоне Святой горы высажены клёны. Считается, что дерево клёна символизирует добро, покой и гармонию. Кленовый лист к тому же часто изображали на пасхальных яйцах.

Клёны на Святой горе в Псково-Печерском монастыре. Лето 2020 года

Клёны на Святой горе в Псково-Печерском монастыре. Лето 2020 года

Точная дата освящения Благовещенской церкви установлена лишь в 1869 году благодаря найденному при разборке каменного престола антиминсу [четырёхугольный плат из шёлковой или льняной материи, лежащий в алтаре на престоле].

Здание храма поделено на три уровня: нижний сейчас используется как хозяйственное помещение, на среднем находится собственно церковь, верхний приспособлен под хранение утвари и риз. Но так было не всегда. Сначала на первом этаже размещалась кухня (церковь не зря именовалась трапезной, к ней также примыкала и трапезная палата), второй этаж предназначался для молитвы, а на третий вела ныне замурованная внутристенная лестница, там был устроен (упразднённый) придел святых князей Бориса и Глеба и святых исповедников Гурия, Самона и Авива.

На барабане купола можно заметить «летопись», особый элемент украшения, выполненный из обожжённых керамических плит, покрытых тёмно-зелёной глазурью. На каждой плитке – буквы, которые складываются в слова, повествующие о годе основания храма во времена правления Ивана IV Васильевича. На четверике под куполом – красочная фреска с изображением явления архангела Гавриила Деве Марии.

Полагаю, немногим посетителям и паломникам доводилось бывать в стенах Благовещенской церкви. Монах Антоний уточнил, что в перспективе её ждёт реставрация – дают о себе знать подземные воды, подмывающие древний фундамент. Пока в храме молится лишь братия монастыря. Служба под сводами, которые украшают фрески XVI века, совершается один раз в год – на Благовещение. Ежедневно (за исключением постов) проводится панихида по всем усопшим.

Привередливого псковича, с малолетства наблюдающего монументальную живопись Мирожского монастыря, возможно, и не удивить более поздними и менее сохранными работами, но стоит только подумать, что изображениям над твоей головой почти полтысячи лет, и особый трепет появится сам собой.

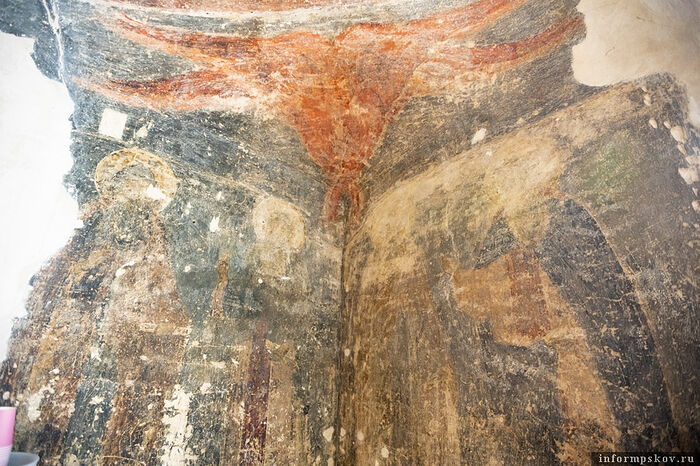

Фрагмент фресок Благовещенского храма

Фрагмент фресок Благовещенского храма

О существовании фресок стало известно лишь в 1953 году. Тогда был обнаружен небольшой фрагмент росписи верхнего Борисоглебского придела церкви. До этого момента все изображения были закрашены. Нет, это не последствия богоборчества 1930-х, не попытка спасти фрески от уничтожения, скорее, по словам монаха Антония, можно говорить об отсутствии пиетета к трудам предшественников и западном влиянии, которое распространилось в России в XVII-XVIII вв. и не предполагало во внутреннем убранстве подобного рода настенной живописи, считавшейся «слишком простой».

Во время реставрационных работ в 2012-2015 годах новые фрагменты стенной росписи открылись практически по всему храму. После многих и многих десятилетий, проведённых под слоем краски и побелки, древние фрески сохранились неважно, но некоторые сюжеты всё-таки угадываются. На стенах и сводах можно рассмотреть 12 изображений, связанных с хвалебно-благодарственным пением (акафистом) Богородице. Знаменщик изобразил важнейшие моменты земной и небесной жизни Богоматери.

Как и в древности, алтарь отделён от остального храма деревянным двухъярусным иконостасом. Более древний его вариант не сохранился, сейчас монахи совершают молитву перед тем, что датируется XIX веком. В планах – воссоздание прежнего иконостаса, идентичного установленному здесь в XVI веке.

В алтарной части помещены фресковые композиции с изображением Святой Троицы, архистратига Михаила и архангела Гавриила (друг напротив друга), сюжет Боговоплощения Иисуса Христа и Причащения апостолов. Подробнее об иконографии алтарной живописи храма можно прочесть в научной статье старшего преподавателя кафедры теологии ПсковГУ, благочинного монастыря иеромонаха Прохора (Игорь Андрейчук).

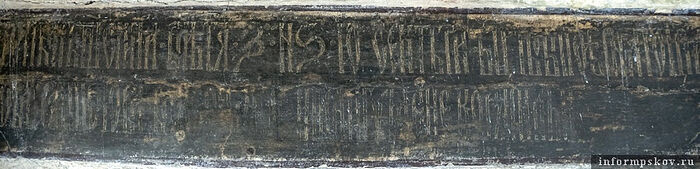

Фрески в алтаре сопровождаются надписью, которая читается и в наши дни: «В царство благовернаго Царя и Великого князя Ивана Василиевича [всея Руси и при архиеписк]опе Великаго Нова Града и Пскова владыце Феодосии и при игумене Корнилии писа[на] бысть церковь сия Пресвятыя Владычице нашея Богородице честнаго [и славнаго ея] Благовещения в лето 7056 года сентября».

Надпись в алтарной части храма, датирующая фрески

Надпись в алтарной части храма, датирующая фрески

Отсюда следует, что роспись была выполнена в 1548 году (в «автографе» летоисчисление указано не от Рождества Христова, а от сотворения Мира). То есть церковь расписали после венчания Ивана Грозного на царство. Перед этим царь отправился на богомолье, чтобы попросить Божия благословения и молитвенной помощи. С этой целью 28 декабря 1546 года он посетил Псково-Печерский монастырь и богато одарил почитаемую им обитель: «…и деревень монастырю дал много, и садами пожаловал многими». Иван Васильевич молился и в новой Благовещенской церкви, и, может быть, именно он дал деньги на её украшение стенным письмом.

Иеромонах Прохор полагает, что автором иконографической программы (предварительное понимание что, как и где изображать на фресках), а возможно, и непосредственным исполнителем росписи был сам игумен-иконописец Корнилий, обучавшийся в Мирожском монастыре.

Ещё один вход в храм - слева по отношению к главному фасаду

Ещё один вход в храм - слева по отношению к главному фасаду

За сдержанными фасадами местных церквей скрывается ещё немало любопытных фактов. Монастырские стены до сих пор преподносят исследователям новые и новые открытия. В наших силах немного замедлить свой темп, чтобы попытаться осознать и эти открытия, и присутствие истории в половину тысячелетия на расстоянии вытянутой руки.