Четвертое письмо в Небеса обетованные протоиерею Николаю Агафонову, священнику и писателю

- Письмо в небеса обетованные протоиерею Николаю Агафонову, священнику и писателю

- Новый фильм Софи Лорен. Письмо протоиерею Николаю Агафонову, священнику и писателю

- Наш современник Федор Достоевский. Третье письмо в Небеса обетованные протоиерею Николаю Агафонову, священнику и писателю

Здравствуйте, дорогой отец Николай. Не скрою, меня обрадовало, что предыдущее письмо нашло отклик в сердце читателя. А это значит, что и ваше чуткое сердце отозвалось. Еще бы: мы с вами беседуем о любимом писателе не «вокруг да около», не о том, что «писано-переписано», а сосредоточиваем внимание на том, как сегодня «аукается» сказанное Достоевским, почему его называют пророком.

Протоиерей Николай Агафонов († 2019) у престола в храме п. Белозерки Самарской области. Публикуется впервые

Протоиерей Николай Агафонов († 2019) у престола в храме п. Белозерки Самарской области. Публикуется впервые

Причем для беседы выбираем из «Братьев Карамазовых» примеры, не заезженные критикой и литературоведением, а основательно подзабытые, а то и вовсе доселе не тронутые нашими «акулами пера», которые сегодня задают тон в Интернете. Не успеваешь охнуть, как вдруг появляется какое-нибудь новое имя с оглушительным числом подписчиков, и друзья уже укоряют: как же так, «такую-то» или «такого-то» ты не знаешь, у него «такой-то» и «такая-то» знаменитости уже были на канале (!) и дали пространное интервью. А ведь «такой-то», как тебе известно, серьезный, достойный человек, и он не даст согласия на интервью незначительному человеку. Вот и приходится виновато кивать головой, мол, простите, отстал от жизни.

У нас с вами сегодня продолжение беседы о «русской правде»

Простите и вы, батюшка, за длинное вступление, но я, грешный, конечно же, радуюсь, что и наш с вами разговор все же остался на виду, не перебит говорливыми и суетливыми «блогерами», которые по любому поводу спешат «отметиться».

У нас с вами сегодня продолжение беседы о «русской правде», про которую не удалось поговорить в предыдущем письме из-за нехватки места. Да тема и требует отдельного разговора.

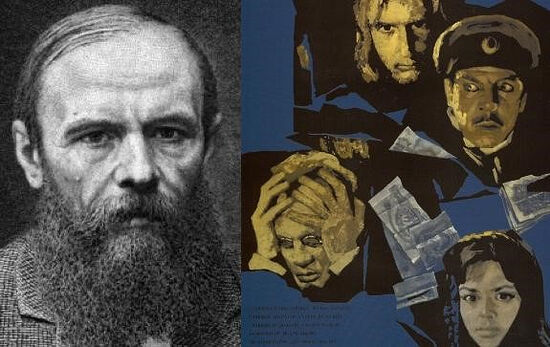

Кадр из фильма «Братья Карамазовы». Режиссер Иван Пырьев. Алеша – Андрей Мягков, Иван – Кирилл Лавров. 1969 г.

Кадр из фильма «Братья Карамазовы». Режиссер Иван Пырьев. Алеша – Андрей Мягков, Иван – Кирилл Лавров. 1969 г.

Мое внимание при последнем перечитывании романа остановила глава из третьей книги под названием «Контроверза», что в переводе значит «спорный вопрос», спор о чем-то с противоположных точек зрения. Федор Павлович, за обедом, на который пригласил Ивана, раскинувшись в креслах, слушает новость, которую принес с улицы города лакей Григорий Васильевич. Тут же прислуживает и Смердяков, как бы случайно, а на самом деле уже по желанию обязательно повидаться с Иваном и по возможности высказать свое мнение, согласное с идейными установками своего руководителя.

«Григорий поутру, забирая в лавке у купца Лукьянова товар, услышал от него об одном русском солдате, что тот, где-то далеко на границе, у азиятов, попав к ним в плен и будучи принуждаем ими под страхом мучительной и немедленной смерти отказаться от христианства и перейти в ислам, не согласился изменить своей веры и принял муки, дал содрать с себя кожу и умер, славя и хваля Христа, – о каковом подвиге и было напечатано как раз в полученной в тот день газете. Об этом вот и заговорил за столом Григорий».

Тут приходит Алеша с поручением от брата Дмитрия, Федор Павлович рад, усаживает младшего сына за стол, «На твою тему, Алешка!» – кричит о предмете разговора. И вдруг замечает насмешку на лице Смердякова. Удивленно спрашивает: «Ты чего?»

« – А я насчет того-с, – заговорил вдруг громко и неожиданно Смердяков, – что если этого похвального солдата подвиг был и очень велик-с, то никакого, опять-таки, по-моему, не было бы греха и в том, если б и отказаться при этой случайности от Христова, примерно, имени и от собственного Крещения своего, чтобы спасти тем самым свою жизнь для добрых дел, коими в течение лет и искупить малодушие.

– Это как же не будет греха? Врешь, за это тебя прямо в ад и там, как баранину, поджаривать станут, – подхватил Федор Павлович».

Но Смердяков, отвечая барину, явно издевается над стариком Григорием и ставит его в тупик иезуитскими аргументами:

« – Бульонщик! – прошептал Григорий презрительно.

– Насчет бульонщика тоже повремените-с, а, не ругаясь, рассудите сами, Григорий Васильевич. Ибо едва только я скажу мучителям: ‟Нет, я не христианин и истинного Бога моего проклинаю”, как тотчас же я самым высшим Божьим судом немедленно и специально становлюсь анафема, проклят и от Церкви Святой отлучен совершенно, как бы иноязычником, так даже, что в тот же миг-с – не то что как только произнесу, а только что помыслю произнести, так что даже самой четверти секунды тут не пройдет-с, как я отлучен, – так или не так, Григорий Васильевич?»

Аргументы Смердякова приводят в восторг Федора Павловича. Он даже называет лакея «иезуитом прекрасным» и требует, чтобы тот поскорее делал вывод.

Федор Павлович Карамазов. Рис. Ильи Глазунова

Федор Павлович Карамазов. Рис. Ильи Глазунова

« – Потому в самое то время, как я Богом стану немедленно проклят-с, в самый, тот самый высший момент-с, я уже стал всё равно как бы иноязычником, и Крещение мое с меня снимается и ни во что вменяется… А коли я уж не христианин, то, значит, я и не солгал мучителям, когда они спрашивали: ‟Христианин я или не христианин” … Коли я уж не христианин, значит, я и не могу от Христа отрекнуться, ибо не от чего тогда мне и отрекаться будет».

Доводы Смердякова до того понравились Федору Павловичу, что он пообещал наградить его десятью рублями.

В речи Смердякова – не только оправдание предательства Христа, но даже утверждение его полезности

Вы простите, отец Николай, что я так подробно останавливаюсь на рассказе об этих страницах романа. Но это, думаю, надо. Потому что в речи Смердякова – не только оправдание предательства Христа, но даже утверждение его полезности. Мне показалось, что тут равнозначность аргументов Великого Инквизитора и Смердякова. Одна и та же логика.

Но не только это остановило мое внимание. Когда я сегодня перечитывал роман, я, прежде всего, обратил внимание, что речь в этой

Освящение Самарского Знамени при вручении его болгарским ополченцам самарскими делегатами 18 мая 1877 г. Картина художника С. Гусева-Оренбургского

Освящение Самарского Знамени при вручении его болгарским ополченцам самарскими делегатами 18 мая 1877 г. Картина художника С. Гусева-Оренбургского

главе «Братьев Карамазовых» ведется о подвиге унтер-офицера (нижний офицерский чин) Фомы Данилова, совершенном в 1875-м году, во время боевых действий русской армии в Средней Азии.

Узнал я об этом, когда изучал материалы к моему роману «Самарское Знамя», посвященному подвигу земляков в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов. Монахинями Самарского женского Иверского монастыря было вышито знамя, которое, по решению городских властей, было отвезено на Балканы, братьям-славянам, поднявшимся на борьбу против 500-летнего османского ига. Под этим знаменем сражались сначала добровольцы, а затем была объявлена война мучителям, которые вырезали православное население Болгарии и Сербии.

Беспримерная эта освободительная война, давшая Болгарии государственность, уникальна и подвигами, свершенными и под Самарским знаменем, ставшим бессмертным символом единения православных народов. Именно тогда я и узнал о Фоме Данилове, земляке из уездного городка Бугуруслана Самарской губернии, и посвятил его подвигу главу в романе. Но до этого я нашел в «Дневнике писателя» Федора Михайловича статью в январском номере за 1877 год, посвященную этому герою. Статья произвела на меня сильное впечатление. Невольно вспомнилось о ней, когда перечитывал «Братьев Карамазовых», третью книгу, главу «Контраверза».

Поразительна современность, сила и глубина мысли великого писателя.

Судите сами.

«В народе, конечно, эта великая смерть не забудется: этот герой принял муки за Христа, и есть великий русский; народ это оценит и не забудет, да и никогда он таких дел не забывает, – пишет Достоевский. – И вот я как будто уже слышу некоторые столь известные мне голоса: ‟Сила-то, конечно, сила, и мы признаем это, но ведь всё же – темная, проявившаяся слишком уж, так сказать, в допотопных, оказенившихся формах, а потому – что же нам особенно-то говорить? Есть, дескать, и другие страдальцы, и другие силы, есть и идеи безмерно высшие – идея общечеловечности, например».

Не правда ли, словно про либералов наших сегодняшних написано? Не так ли и сегодня реагируют, или вовсе замалчивают подвиги наших воинов – например, рядового Жени Родионова, который не снял креста, за что и был обезглавлен головорезами?

Федор Михайлович как будто сегодня отвечает таким «общечеловекам»:

«Но, случись подобный факт в Европе, то есть подобный факт проявления великого духа, у англичан, у французов, у немцев, и они, наверно, прокричали бы о нем на весь мир. Нет, послушайте, господа, знаете ли, как мне представляется этот темный, безвестный Туркестанского батальона солдат? Да ведь это, так сказать, – эмблема России, всей России, всей нашей народной России, подлинный образ ее, вот той самой России, в которой циники и премудрые наши отрицают теперь великий дух и всякую возможность подъема и проявления великой мысли и великого чувства».

Фома Данилов был артиллеристом. Маргеланский хан требовал, чтобы Фома обучил стрельбе из пушек его воинов. Фома возразил, что не может предать Родину и веру. Тогда хан устроил на главной площади города показательную казнь перед толпой народа. С Фомы стали «ремнями» вырезать кожу, ожидая, что он дрогнет, не выдержит мук.

Нет, Фома не дрогнул.

Сам хан произнес, когда Фома Данилов скончался: «Батыр!»

И в толпе отозвалось: «Батыр!»

То есть – богатырь.

Достоевский одну из сильнейших глав романа посвящает спору о российском солдате

Вот ответ смердяковщине и аплодисментам Федора Павловича. Вот почему Достоевский одну из сильнейших глав романа посвящает спору о российском солдате, о котором потом напишет и «Дневнике писателя», уже в публицистике, в которой он так же велик, как и писатель-романист:

«В том-то и дело, что тут именно – как бы портрет, как бы всецелое изображение народа русского, тем-то всё это и дорого для меня, и для вас, разумеется, – заканчивает статью Федор Михайлович. – Именно народ наш любит точно так же правду для правды, а не для красы. И пусть он груб, и безобразен, и грешен, и неприметен, но приди его срок и начнись дело всеобщей всенародной правды, и вас изумит та степень свободы духа, которую проявит он перед гнетом материализма, страстей, денежной и имущественной похоти и даже перед страхом самой жесточайшей мученической смерти. И всё это он сделает и проявит просто, твердо, не требуя ни наград, ни похвал, собою не красуясь: ‟Во что верую, то и исповедую”».

Здесь прибавить можно лишь только одно: радуемся, что у нас в России был и есть писатель, сумевший сказать о своем народе заповедные слова, какие не под силу сказать ни одному писателю во всем мире.