Замечательному советскому кинорежиссеру Илье Авербаху в этом году могло бы исполниться девяносто лет. За свою жизнь он успел вроде бы немного – снять несколько полнометражных художественных фильмов, но все они стали событиями нашего экранного искусства. Уже в первой своей самостоятельной режиссерской работе «Степень риска» он не просто пропел оду мастерству кардиохирургии, но и поставил несколько серьезных духовно-нравственных вопросов, главный из которых – о необходимости преодоления сомнений и страхов в любом важном деле. Главный герой фильма, кардиохирург, мучим рефлексией о своей профессии, но, имея свои недостатки, он все же успешно проводит операцию на сердце своего друга, известного математика. Одна из центральных проблем фильма – сомнения врача и пациента, степень риска в медицинском деле. Врачи показаны такими же людьми, как и все, то есть не ангелами, однако, преодолевая свои недостатки, неуверенность, волнения и страхи, они все же делают свое дело профессионально. Безусловно, герой «Степени риска» понимает, что летальные исходы неизбежны, как и врачебные ошибки по немощи человеческой, но профессионал своего дела может попытаться их минимизировать.

Кадр из фильма фильма «Степень риска»

Кадр из фильма фильма «Степень риска»

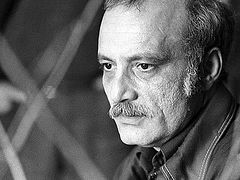

Все его картины стали событиями нашего экранного искусства

«Степень риска» – о мужестве в своем деле и профессии. Врач несет ответственность не только за себя, как остальные люди, но и за пациента, в этом смысле ему всегда приходится тяжелее. Фильм снят по мотивам повести настоящего хирурга Амосова и названа она симптоматично – «Мысли и сердце». Сердце – это орган, способный мыслить, именно сердце определяет чистоту или грязь человеческих мыслей. Мужественное сердце все преодолеет и не останется без поддержки. Дебют Авербаха в полном метре – очень строгое и качественное кино (правда, в Рунете доступны лишь старые копии, в которых звук не очень хорош, многие реплики просто не разобрать). Моральные дилеммы этой картины важны не только для нашего кино, но и для эволюции творчества самого Авербаха, достаточно скрупулезного и внимательного в их постановке.

На съемках фильма «Степень риска»

На съемках фильма «Степень риска»

Актерская работа Бориса Ливанова, Аллы Демидовой и Иннокентия Смоктуновского колеблется между изящной балансировкой на психологических нюансах и жесткостью оценок исполнителями своих персонажей. Любой великий кинопостановщик в своих фильмах беспощаден, прежде всего, к самому себе и призывает своих актеров и зрителей к тому же. Беспощаден именно касаемо рефлексии и самоанализа: любой человек обязан осознавать то, что происходит в его сердце, тогда и вся жизнь его в итоге будет выглядеть успешной кардиохирургической операцией, проведенной небесным Врачом.

Есть мнение, что «Драма из старинной жизни» – проходная картина, занимающая небольшое место в фильмографии Авербаха, но мне представляется, что оно ошибочно. Ведь в ней столько неповторимой, свойственной только этому постановщику нежности и лиризма, которые будут потом развиты в «Монологе», «Чужих письмах» и других его лентах, что это просто нельзя игнорировать. Начинающаяся долгим планом с птицами в клетках, эта картина все же не о крепостном праве и даже не о подчинении красивых (и внешне, и внутренне) людей порочным, ленивым и праздным господам (в фильме одухотворенные актерские типажи Соловей и Егорова противопоставлены обрюзгшим, неприятным физиономиям господ). Да, конечно, это экранизация рассказа Лескова «Тупейный художник», посвященного «светлой памяти благословенного дня 19-го февраля 1861 года», но все же не будем забывать и про эпиграф: «Души их во благих водворятся» из чинопоследования панихиды.

Кадр из фильма «Драма из старинной жизни»

Кадр из фильма «Драма из старинной жизни»

Так о чем все же этот фильм? Он об очищающей силе страдания, делающей человека порой блаженным, не от мира сего (Авербах позволяет себе вольности при экранизации рассказа, включая в нее видения Любы, где она наблюдает возлюбленного рыцарем, а главного мучителя своего одухотворенным и плачущим, играющим на скрипке). И пусть в этой жизни герои уже не встретятся, то место, куда стремится Люба, есть прообраз Царствия Небесного, «где нет ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная». Именно часто попадающие в кадр иконы, молитвы героев (любопытно, что тетя Любы меняет с течением времени черную одежду на белую), проникновенная песня в финале и, конечно, музыка Каравайчука, как всегда сложная и трепетная, дают возможность трактовать эту экранизацию Лескова как подлинно православный фильм. Да, порой тяжело приходится героям, да и всем людям на страдном пути очищения и преображения, но та одухотворенность, которой светится лицо Соловей, чем дальше, тем больше по ходу сюжета, окупает все. Чтобы преобразиться, надо страдать, не забывая, что иго Христово благо и бремя Его легко.

История об артистах крепостного театра – важный эпизод в фильмографии Авербаха, шаг на пути утончения духовности его мировидения и творческого восприятия реальности, Конечно, дальше будут фильмы, быть может, более масштабные по замыслу и его реализации, но все равно, то место, которое занимает «Драма из старинной жизни» в творчестве этого режиссера, не меньшее, а, возможно, и большее, чем предыдущий его фильм «Степень риска».

На библейские корни основного сюжетного конфликта «Монолога» указывает фамилия главного героя – Сретенский

«Монолог» – одновременно самый советский и самый несоветский фильм Авербаха: советскость его выражается в образах ученых, их конференциях, выступлениях, общих суждениях (все правильно, даже несколько декларативно); что же касается несоветскости, то она проявляется в тонкой музыке нюансов, свойственной его режиссуре вообще. Конечно, это актерское кино, которое не состоялось бы без Глузского, Тереховой и совсем еще молоденькой Нееловой. На библейские корни основного сюжетного конфликта указывает уже фамилия главного героя – Сретенский. Его трудные отношения с дочерью, агрессивной и прагматичной мещанкой, запутавшейся в любовных романах, и сердечная близость с внучкой не просто внешняя сторона фабулы. Финальный катарсис со слезами, разрушающими все преграды, нужен был Авербаху, чтобы продемонстрировать невероятные ресурсы душевной отзывчивости, кроящиеся в уже пожилом интеллигенте, мягком, ранимом человеке, живущем вразрез с законами мира сего.

Как всегда проникновенная музыка Олега Каравайчука, без которой в принципе невозможен художественный мир картин Авербаха, здесь аккомпанирует сюжетным повторениям сценария: сцены сменяют друг друга с почти музыкальным изяществом, возникает стойкое ощущение, что перед нами тема с вариациями. К тому же сам Петербург становится полноправным героем картины, участвующим в истории наравне с исполнителями: думается, что все происходящее в фильме могло случиться только в этом городе – колыбели русской интеллигенции (стоит ли удивляться, что свою последнюю ленту Авербах сделал документальной и посвятил ее северной столице). Образ русского ученого, при этом отзывчивого деда и отца несколько оттеняет персонаж Любшина, нетерпимый и вспыльчивый, но тот же Сретенский научился жить и работать, никого не осуждая. Именно высокий градус требовательности к себе при максимальной терпимости к окружающим делает главного героя таким привлекательным в глазах зрителя-христианина. Думается, что на этот образ сценариста Габриловича и режиссера Авербаха вдохновила история Симеона Богоприимца, с которой, собственно, и связано празднество Сретения Господня.

«Монолог» – очень камерная картина, в которой, по сути дела, всего четыре героя (не считая комической Эльзы Ивановны с ее постоянными уходами из дома), однако в этой кажущейся незатейливости, сюжетных и мизансценических повторах ощутимо мерцает христианский смысл. Здесь нет ни слова о Боге, но гуманное режиссерское послание о необходимости сердечной отзывчивости в относительно сытое и благополучное время, послание о любви к ближним, вступающее в диссонанс с душевной черствостью, эгоизмом и мещанством, которые, к сожалению, стали нормой в 1970-е, о чем сокрушались все видные деятели советского искусства тех лет, включая писателей (например, Трифонов: с его текстами, особенно с «Московскими повестями», в фильмах Авербаха много концептуальных перекличек), актуально и сегодня. Что же касается режиссерского пути Авербаха, то чем дальше, тем больше в его лентах усиливалась именно эта черта. Простой пример – его следующая за «Монологом» картина, «Чужие письма».

Спустя годы кажется, что эта лента устарела, ведь она рентгеном высвечивает главную проблему советскости, а ведь Союза и социализма уже нет, значит, вроде бы концептуальное наполнение «Чужих писем» осталась в прошлом. Главное достижение этого фильма – безусловно, образ Зины Бегунковой, на фоне которого бледнеют все положительные персонажи, включая Веру Ивановну (Купченко как всегда в ее ролях 1970-х работает в рамках своего шаблона-типажа: с интеллигентской грустью в потухшем взгляде). Наталья Рязанцева (автор гениального сценария «Долгих проводов») затронула здесь болезненную тему советского воспитания: как внешний, плохо отрефлексированный морализм порождает чудовищ, хищников-правдорубов, не щадящих чужих чувств. Зина Бегункова – порождение именно советской педагогики, образ многогранный, сложный, обладающий даже своеобразным отрицательным обаянием.

Однако определенную человечность сообщают героине неурядицы в ее личной жизни (в кои-то веки мы видим здесь негодяя в исполнении Янковского, обычно мастера положительных ролей). То, что педагогическая утопия Веры Ивановны в конечном итоге терпит крах, – символическое выражение крушения всего советского проекта по перевоспитанию людей. Интеллигентность, мягкость, гуманность в нашем хищном мире воспринимаются как слабость, дряблость воли, бесхребетность, в этом трагедия духовности вообще. Именно этой проблеме Авербах посвятил, по сути, всю свою режиссерскую карьеру, об этом свидетельствуют большинство его персонажей, включая Фарятьева, Сретенского, Филиппка из «Объяснения в любви». Этот постановщик давал зрителю надежду, что, даже терпя поражение, духовность все равно выигрывает в моральном плане.

«Чужие письма» не завершаются катарсисом в отличие от «Монолога», но все равно не оставляют тягостного впечатления. Быть может, благодаря блестящей работе совсем еще юной Светланы Смирновой: образ, ею создаваемый, столь искрится жизнью, что даже подлости, которые делает Зина, можно списать на ее молодость и трудности подросткового периода. В отличие от «Фантазий Фарятьева», «Чужие письма» – не шедевр, поскольку задачи, поставленные режиссером, слишком локальны, и это несмотря на мощность центрального образа (ну и, конечно, музыки Каравайчука – подлинного альтер эго Авербаха, всегда тонко чувствующего замысел этого режиссера). На мой личный вкус, «Ключ без права передачи» Асановой куда сильнее «Чужих писем» в раскрытии педагогической проблематики и ее метаморфоз в советском культурном контексте. Однако и эта лента заслуживает того, чтобы о ней рассуждали и писали. Во многом благодаря образу подростка-монстра (чем не заготовка к «Плюмбуму» Абдрашитова и Миндадзе?).

Прежде чем приступить к анализу опус магнум Авербаха «Фантазии Фарятьева» и подготовки к нему в «Объяснении в любви», стоит нарушить хронологию и разобрать «Голос» – камерное размышление режиссера о природе кино и самоотверженности людей, служащих ему. Каждый крупный постановщик так или иначе снимает свои «8 1/2» – это аксиома, на требующая доказательств. Схожим образом и режиссер «Голоса» приоткрывает тайны кинокухни, прежде всего постпродакшна: молодая актриса всю себя отдает кино, даже забывая о своей болезни. Но болезнь не забывает ее. Трудно сказать, о ком этот фильм, ведь он не столько об актрисе, сколько обо всей съемочной группе, преодолевающей препятствия кинопроизводства, обычный дурдом, которым сопровождается любой коллективный труд.

Блестяще со своей ролью справилась не только Сайко (ее героиня невероятно мобильна в психологическом плане, буквально в каждой сцене она меняется до неузнаваемости), но и Филатов (в чем-то копирующий здесь свою роль из «Успеха» Худякова), а также Елизавета Никищихина в образе помощника режиссера, работающая почти на грани нервного срыва, и Сергей Бехтерев в роли неуловимого и в чем-то блаженного композитора не от мира сего, в котором без проблем угадывается Каравайчук (кстати, музыку к «Голосу» писал не он, а Каретников). Обычно лиричный и нежный Авербах здесь представляет нашему взору напористую и бойкую картину, наполненную производственным шумом, порой неразрешимыми проблемами и силой эмоций.

Кино обладает невероятной мощью останавливать время и запечатлевать мгновения жизни

«Голос» – последняя художественная лента Авербаха. Видно, он, как и его героиня, понимал, что немного ему времени осталось на этой земле. Однако это совсем не мрачный фильм, но в чем-то даже жизнеутверждающий, прославляющий силу кино и тех, кто ему служит. Кино обладает невероятной мощью останавливать время и запечатлевать мгновения жизни. В этом смысле, в отличие от того же театра, который существует только в реальном времени, кино сильнее смерти и забвения. Пусть мы не видим в «Голосе» самих съемок, но лишь постпродакшн, все равно готовность съемочной группы, не жалея себя, своего времени и здоровья, служить десятой музе и зрителям может лишь вдохновить публику, но никак не разочаровать ее. Тонкий и интеллигентный гений Авербаха здесь в напористом и бойком повествовании выходит за свои рамки и по-настоящему впечатляет своего зрителя гимном человеческой самоотверженности.

После повторного просмотра «Объяснения в любви» мне представляется, что это не столько подготовка к «Фантазиям Фарятьева», сколько попытка Авербаха снять свою «Смерть в Венеции»: здесь тоже пароход, русский Тадзио, и, конечно, звучит Малер, а еще Бах и Вивальди. Это очень трогательное повествование о неприспособленном к жизни интеллигенте и его безответной любви к своей судьбе. Конечно, Филиппок – не мужчина (хотя он и становится им на время войны, помогая другу, в отличие от которого не ноет и исполняет свой долг), его влюбленность в Зиночку сродни любви Адама к Еве (имя, которое в переводе с древнееврейского означает «жизнь»). Она, такая практичная и житейски мудрая, постепенно мутирует в желчную и недовольную старуху, меняется и Филиппок (надо признать, что Бруно Фрейндлих более убедителен в этой роли, чем Богатырев, с одним выражением растерянности и стеснительности на лице играющий весь фильм).

Но эти перемены не затрагивают его сути – тонкой духовности и чувствительности, способности созерцать мир в его красоте, созданной Богом. Авербах, снимая свою «Смерть в Венеции», будто экранизирует книгу Макса Шелера «Положение человека в космосе», где немецкий философ противопоставил умение практически жить неприспособленности к миру тонких духовных натур. Чем духовнее человек, тем он нелепее глазами житейских мудрецов. В первом же разговоре с Зиночкой Филиппок признается, что он мистик и анархист, она же спрашивает, кто ему стирает. «Никто», – отвечает он. Богатыреву, несмотря не некоторую скованность, все же удается подчеркнуть смешную трогательность своего героя. Он хорошо пишет, замечает то, чего не видят другие, но это решительно никому не нужно. Тот же Гладышев в исполнении Лаврова, такой вроде бы мастер житейской мудрости, оказывается на войне трусом и размазней, а Филиппок, что удивительно, демонстрирует чудеса альтруизма, именно потому, что приобщен к вечным основам бытия и красоты.

«Объяснение в любви» сильно выигрывает благодаря выбору на главную женскую роль польской актрисы Эвы Шикульской с ее усталой пленительностью в позе и взгляде. Думается, что, выбери Авербах на роль Зиночки кого-то из советских актрис, фильм бы проиграл: нужна была нездешняя красота и вместе с тем ощущение ее как бремени. Любила ли Зиночка Филиппка? Быстрый отрицательный ответ, кажущийся правильным, не столь очевиден. Все же любила, если взяла заботу о нем на свои плечи. Трудно сказать, насколько автобиографична повесть Габриловича, легшая в основу сценария, но думается, что история о романтике, становящемся писателем вопреки всему, даже своим кисельным качествам, имела место в жизни. Авербах в этой картине взялся за передачу столь тончайших проявлений человеческих чувств, невероятно глубоко, по-философски рассмотрев метаморфозы интеллигентности в период исторических испытаний (ведь перед нами проходят 1930-е, коллективизация и война), что даже всегда уместный Каравайчук здесь уже не звучит, уступая место великим композиторам. Оставалось постановщику лишь закрепить свои художественные открытия в главном деле своей режиссерской жизни, которым и стали «Фантазии Фарятьева».

«Фантазии Фарятьева» – это великое высказывание о природе земной, душевной любви, делающей человека глухим к чужим чувствам

Сейчас уже трудно поверить, что скромный камерный телефильм вышел у Авербаха полноценным шедевром, хоть и не без налета театральности (в хорошем смысле этого слова), но даже она пошла ему только в плюс. Пять героев и скрытый рамками кадра таинственный Бедхудов – все, кто населяет мизансцену, но этого вполне достаточно, чтобы «Фантазии Фарятьева» развивались по законам музыкального произведения со своими темами и вариациями, адажио, аллегро и крещендо. Это, не побоюсь этого слова, великое высказывание о природе земной, душевной любви, любви, делающей человека глухим и невосприимчивым к чужим чувствам, достигает пика в финале, когда Фарятьев и Люба в прямом смысле этого слова не слышат друг друга, будучи погруженными каждый в себя. Неизвестно, прозвучала бы почти никому не известная пьеса Аллы Соколовой, если бы Авербах не пригласил на главные роли замечательных актеров, которые от первой до последней сцены играют столь отточено в каждом своем жесте, фразе, позе и мимическом выражении, что эти роли можно считать лучшими в их карьере.

Кадр из фильма «Фантазии Фарятьева»

Кадр из фильма «Фантазии Фарятьева»

Первым делом поражает, конечно, Миронов, работающий вне, даже поперек своего привычного амплуа сердцееда: скромный, нелепый, смешной Фарятьев со своими теориями – еще одна жертва эгоистической влюбленности. Да, это, как и Филиппок или Сретенский, воплощение интеллигентности и духовности, но рассеянной и поглощенной лишь собой. Потрясающая в своей почти потусторонней красоте Неелова, буквально сходящая с ума и опьяненная любовью в одной из сцен, произносит, возможно, лучший монолог о любви в истории кино так проникновенно, что сухарь заревет. Это и открытие Авербаха – Екатерина Дурова, так почти нигде больше и не игравшая, в образе внешне циничной, но при этом пугливой натуры, так по-подростковому бескомпромиссно любящей. Это, наконец, Шарко, создающая сложный образ матери, также пребывающей в своих фантазиях о том, что у всех все будет хорошо (роль, не уступающая по силе «Долгим проводам»).

«Фантазии Фарятьева» – квинтэссенция авербаховского подхода к кинематографу и наиболее жесткая в эмоциональном плане и беспощадная к зрителю картина из всех им снятых. Мне представляется, что именно этот фильм среди других, хоть и замечательных, но не всегда совершенных работ Авербаха, останется в веках. Всю свою жизнь этот постановщик бился над проблемой неприспособленности к жизни человеческой духовности и интеллигентности, над темой ранимости и уязвимости человеческой души перед жизненными препятствиями, пошлостью и грубостью быта. Его картины – о вечном конфликте быта и бытия. Как и Юрий Трифонов в прозе, этот режиссер смог выразить нравственно-онтологические дилеммы и противоречия в наиболее неблагоприятный для этого исторический период, когда все вроде бы располагало к моральной капитуляции. Кинематограф Авербаха, в не меньшей степени, чем достижения Тарковского, Муратовой, Сокурова, Германа, – гордость нашего кино, важная веха, которую нельзя игнорировать и спустя десятилетия, прошедшие с момента выхода его лент на экраны.